Il Poema dello Überall e del Nirgends di Donato di Stasi

Il Poema dello Überall e del Nirgends di Donato di Stasi

Ci sono ancora nella scrittura poetica cose ineffabili che non si possono spiegare, un residuo di mistero, un qualcos’altro che continua imperterrito a mormorare alla coscienza insoddisfatta del poeta, alla verità incompleta della sua ragione. Questo qualcos’altro è il lato metastorico, inesauribile della realtà: presenta un carattere dubbio e anfibolico e non smette di interrogare con il suo mutismo, con i suoi balletti di ombre (la skiagraphia platonica).

La tribù dell’eclisse riguarda per un verso il mondo che non c’è più (la Sicilia favolosa dell’infanzia, l’infanzia storica ottocentesca di quest’Italia tribolata, la passione sociale e l’emancipazione delle donne), per altro verso argomenta del mondo che non c’è ancora (la certezza vivente della trascendenza, la presenza di una sfera intangibile, ma pienamente attingibile dal discorso poetico).

Nello sguardo rivolto al mondo che non c’è più si assiste a un ripetere dei fatti (gli studenti toscani che a Curtatone nella prima guerra d’indipendenza salvarono i piemontesi dall’accerchiamento austriaco, sacrificando le proprie giovani vite), si giunge a constatare verità dolorose (i ricordi familiari, la disfatta del nido, i rimpianti dopo la morte dei genitori), ci si dispone a rispecchiare le proprie ansie e i propri desideri in urto con l’ordinarietà omologante che dilaga in tutti gli strati della società.

Con il ricorso a uno straordinario e innovativo flusso poematico, work in progress fitto di frammenti e di lacerti di senso, Giulia Perroni inaugura a suo modo, e di suo pugno, un mondo che non è ancora venuto, stante l’attuale processo storico e il suo decorso temporale, totalmente preda del materialismo più distopico e annichilente, a cui è possibile opporre, salutarmente, l’indicazione di una smagante utopia, definita nei termini di non-luogo e non-tempo, esattamente com’è leggibile nei toni favolistici e mitici dell’incipit, messo lì non a caso:

Visione astrale Giuseppe Pedota acrilico su perplex anni Novanta

C’era una Biancaneve che pativa

l’alba non appariva

in verde prato solo i nani compivano

il tormento di essere fatui e bimbi

(…)

Una guerra di lame inconsistenti

come le ombre che conquista il sole

Mia prigione che fa delle magnolie

un indugio di terra

E della donna e del rapporto antico

nella triade impetuosa non si parla (pp. 13-14)

Giulia Perroni forza il linguaggio, tenta di far emergere conoscenze e annunciare esperienze che l’individuo sembra avere dimenticato, soprattutto nella sfera morale e nella dimensione dell’indicibile. L’impegno etico dell’Autrice risulta così intenso che riversa tutta la tensione nella parola, affinché riacquisti forza espressiva, attraverso un sapido mélange di suoni e una concreta riabilitazione della struttura essenziale dei significati.

Da pagina 13 a pagina 167 scorre un ininterrotto fiume eracliteo di frammenti oscuri e chiarissimi, descrittivi e riflessivi, narrativi e astratti in senso mallarmeano, storici e atemporali, sociologici e assolutamente intimi, antropologici in senso culturale e biologici in quanto riferiti all’esistenza naturale del mondo e della donna che pronuncia il pronome personale io e il pronome possessivo mio.

Ciascun frammento produce un duplice scatto intellettivo e volitivo, come se lo spirito fosse tornato ad abitare la casa dell’essere, pur con un diverso modo di incedere, rispetto al suo passato storico, riuscendo infatti a costringere in un’unica torsione esistenziale particolarità e universalità.

Ciascun frammento fornisce una debita provvista di materiali, una spinta semantica tesa a percorrere i sentieri remoti dell’inconscio che, via via, affiorano in direzione di un racconto epico-archetipico:

Mnemosyne di Dante Gabriele Rossetti

Eppure in me la vita era bellissima

come una dea da sacrifici umani

implacabile mostro che ghermiva

l’implacabile bimba che sognava

(…)

Conosci la ferita

Essa rimane tanto quanto il mio amore

Il Nirvana dell’albero risuona

si scolora la rabbia si allontana

l’ingrandito ruscello e nella mano

titilla i desideri (p. 15)

La sfera oscura e imprevedibile del sé nascosto viene fatta collidere con la dimensione superficiale delle cose, ne scaturisce un intenso sentimento della vita che spalanca una dimensione verticale e perpetuamente innalza l’atto poetico al cielo della metafisica.

A una realtà impotente, contraffatta, disperata, Giulia Perroni sostituisce l’istante fatale e decisivo del suo linguaggio che progredisce per frammenti verso la totalità, troppo commovente, troppo esaltante per non essere colta: Überall (ovunque) e Nirgends (novunque, in nessun posto) costituiscono gli estremi confini tra i quali si svolge il viaggio della dickinsoniana Tribù dell’eclisse. Nel corso del tragitto l’istante si radicalizza, si sottrae alla temporalità, per farsi concreto e esistente, per manifestare (una volta vissuto) l’aspirazione inconcussa all’unità, al fondamento, all’assoluto.

Frammenti vicini tra loro, irregolari e asimmetrici (versi ipometri e ipermetri, strofe di diversa lunghezza, distici, terzine, quartine, sestine, ottava rima, ecc.), disegnano un percorso lento e accelerato, fino a che l’ultima parola si spegne in un silenzio gravido di verità.

Frammenti non preordinati, prosainversi mutevole, frutto di una scrittura raffinata, disposta su differenti piani espressivi che risalgono dall’impercettibilità inconscia alla chiarezza significante della coscienza.

Giulia Perroni alza un canto dolcissimo, a tratti ruvido, tenue e fragoroso: suoni e sillabe di altezza sempre mobile, dentro microintervalli di senso, mai statici, dinamicamente centripeti, volutamente centrifughi, proprio a imitare il battito della vita, diastole e sistole di una ragionata e casuale irradiazione di significanti e significati.

Frammenti non univocamente interpretabili, enigmatici senza nascondere nulla, chiaroveggenti senza la stucchevolezza del profetismo, realistici senza mai perdere il riferimento al significato ultimo delle cose:

Giuseppe Pedota, L’universo acronico, anni Novanta

Immagino quell’anima pesante che chiede a tutti un grido

E il corpo che non muore

(La tristezza)

Lapidato come un’estasi tranquilla nella pace dei sogni

Squartato come un sacco

E Giulia ha il collo vergine e stupendo dell’umiltà dei fiori

Il suo giardino ha sette stelle e spade

Il pozzo il suo sublime

L’orologio la quintessenza d’arca

Il brulicare i tulipani d’oro

E questo è tutto

Il nostro sogno è il sogno (p. 81)

Giulia Perroni pratica i suoi esercizi di respirazione, immergendosi nella complessa articolazione del divenire, assecondando la polivalenza del tempo: riepiloga le forme assunte dalla Storia e le distrugge, ribadisce il valore della vita e il suo logoramento, si lega al principio della stabilitas loci (la Sicilia nel verso Il suo giardino ha sette stelle e spade) e assomma un fitto tessuto di paradossi (Il nostro sogno è il sogno). Permanenza e mutevolezza si piegano all’erranza degli anni attraverso altri luoghi (Roma in primis), così il tempo può fungere da trincea arcaica dell’essere in forma di itinerarium verso il trascendente (Il pozzo il suo sublime) e di descriptio di vicende biografiche individuali e collettive (E Giulia ha il collo vergine e stupendo dell’umiltà dei fiori, Il brulicare i tulipani d’oro). Sempre Giulia Perroni alimenta il pathos con il suo ritmo incantatorio, arabescando una peregrinatio animae, un’agnizione, un riconoscimento delle pulsioni più profonde attorno a cui si muove uno sciame di pensieri dolenti e naufraganti.

Se l’opera del Tempo deve essere analizzata a dovere, allora il viaggio terreno non può che essere retrogrado: nulla torna e se torna è solo leggenda, favola, filastrocca. Il tempo è sempre altro: impassibile, ridicolo, tragico, farsesco. Il tempo non torna indietro anche se tornare è indispensabile, e per questo occorre rivolgersi alla poesia, l’unica in grado di farlo, l’unica capace di riaprire porte, di salire e scendere gradini, di accarezzare con lo sguardo luoghi perduti, battaglie combattute contro la malattia e la morte, contro i blocchi inseparabili di ingiustizia e solitudine.

Proprio perché il reale si disarticola, se ne cerca il filo, secondo la spinta unitiva a configurare il proprio microcosmo mitico nel macrocosmo storico, perciò si delinea la conciliazione tragica degli eventi tra l’infinitamente spirituale e il finitamente materiale:

Giuseppe Pedota Panorama di pianeta spento, anni Novanta

Il fato oscuro che accompagnava i reprobi

L’angoscia millenaria dei popoli

Ed io vidi che tutto era silenzio

(…)

E quell’incendio mite che occhieggiava

Portando le radici oltre lo stento

Portando in giro i morti (p. 87)

Giulia Perroni abbandona le forme chiuse e slarga la scrittura con l’ardore più vivo e più tenue, a seconda che l’espressione tocchi la visceralità o la riflessione. Vinta la forza di gravità il flusso poematico può cadere in alto e in basso, in uno spazio isotopo dove è possibile porre ogni singolo evento al posto giusto, vale a dire nella totalità che tutto regge e legittima. Senza un intelletto assennato e organizzato e una volontà altrettanto dissennata non esiste perfezione espressiva, non esiste la poesia.

L’essere tautologico si apre alle infinite antinomie, ciascuna segnata da un’occasione esistenziale e resa con una straordinaria catena analogica che tocca ogni genere letterario (il reperto realistico, la cronaca quotidiana, l’empito lirico, l’eccesso espressionistico, il resoconto sociologico): in sostanza una scrittura minimale che si accende di visionarietà e oltranza metafisica.

In certe pagine più silenziose il ductus poetico si libera dalle sue finzioni abituali, diventa più perspicace e d’improvviso appare la vita in se stessa, diversa da quella che percepiamo normalmente, oltre lo possibilità dello sguardo, al di là delle forme consuete e rassicuranti della ragione.

La scrittura fa il vuoto e il vuoto si allarga, non senza crudezza e paura, allora le immagini si scindono e frantumano, sprofondano in un loro abisso e con esse le cose, riconnesse tra loro e riallacciate al soggetto che scrive.

Giulia Perroni non teme di affacciarsi su questo paesaggio interiore: ne distingue gli attimi, ciascuno dilatato fino all’eterno. Vertigine e stabilità si succedono in modo rocambolesco, all’apparenza casuale e incomprensibile (la forma poematica del libro). Le parole-idee si distendono agostinianamente fra ambizione e miseria: la vita torna a essere grande, insolita, una fantasmagoria di ricordi e fantasie, cronache e riflessioni. È questa la certezza della vittoria sull’oblio, il miracolo di un passato ripetuto per fotogrammi a sostenere e a legittimare il presente:

Una neve cadeva da alti rami, una svelta clessidra ne induceva

voci di rabbia unite a quei vulcani che inneggiano alla vita

era l’Immenso la chiocciola in disuso la fontana il dubbio

adamantino di certezze, era il pastrano delle nuvole buie

(…)

L’estate come un pioppo o una vernice di smisurato crederci

O un enigma affacciato sul brivido (pp.142-143)

Giuseppe Pedota L’universo acronico, anni Novanta

Giulia Perroni esce fuori dalla finzione che è divenuta la poesia del fare poesia, di più frammenta e critica la poesia autoreferenziale, riuscendo a comporre un inusitato poema incentrato sul concetto di poematicità, vale a dire scrittura lacerata, molteplice presenza di voci divaricate, impiego voluto di materiali poveri, enunciati da un nuovo soggetto lirico, spossessato, decentrato come se fosse una terza persona, o meglio una quarta persona singolare.

Il lettore potrà notare una scrittura più libera, più plastica, inclusiva dell’extraletterario, problematica, incompiuta, al pari dell’incompiutezza dell’epoca contemporanea. Non si lasci ingannare dalla struttura frammentaria, perché il poematico possiede la sua propria narratività e la sua evidente discorsività che ovviamente non possono essere quelle della prosa stricto sensu.

Risaltano, si contrappongono e si amalgamano classicità e tradizione in una ridda di archetipi, stratificazioni, generi multipli e canoni extra-ordinari, nei quali non è difficile imbattersi in erotismi, epigrammi funebri, sentenze, cronache di case regnanti (gli Stuart scozzesi p.es.), tutto pur di restituire l’uomo all’umano.

La tribù dell’eclisse va letto come un tutto, esso si mostra prototipo di complessità e unicità. Parlare di complessità tocca il substrato di una scrittura plurale, polisemica, sentimento della maggiore profondità possibile. Parlare di unicità allude al salto dal nulla al qualcosa, dal mutismo catatonico della massa omologata alla voce dispiegata e originale dello scrittore, in questo caso particolare di una scrittrice fra le più caparbie e più autenticamente in cerca di una forma veramente moderna di poesia.

Nereidi, nottetempo, appena dopo l’equinozio d’autunno

Giulia Perroni da La tribù dell’eclisse (Passigli, 2015)

Giulia Perroni da La tribù dell’eclisse (Passigli, 2015)

(…)

Io bevevo la pioggia sacrosanta come le zolle in cielo

e mi stupivo che la bellezza fosse nelle strade

oscura nella forza

Mi stupivo che fossi io la bellezza

La vittoria di serpi di corallo

Voi date onore ai morti, cavalieri

Cavalieri che nelle lance mai perdete il giorno

Giulia era bella nel soffitto d’oro

Malinconia d’un tempo

Cavalieri che forse veleggiate

alla ricerca della vita bionda

del calice che imprime la sua fine

non uccidete gli uomini già morti

Ci fu un tempo ora l’anima è stravolta

la gran virtù s’è fatta titubanza

pepita d’oro e attimo violento

nella stanza degli echi

La ferocia è la paga dei vigliacchi

l’estirpare rinfocola la notte

e il grigio buio aliena le sorgenti

Non ci sarà speranza

Immagino quell’anima pesante che chiede a tutti un grido

E il corpo che non muore

(La tristezza)

Lapidato come un’estasi tranquilla nella pace dei sogni

Squartato come un sacco

E Giulia ha il collo vergine e stupendo dell’umiltà dei fiori

Il suo giardino ha sette stelle e spade

Il pozzo il suo sublime

L’orologio la quintessenza d’arca

Il brulicare i tulipani d’oro

E questo è tutto

Il nostro sogno è il sogno

L’ossessione che naviga nel cielo

E questo è tutto

Origine del vero

C’è silenzio quando origlia la notte

Era tabù la stanza di orologi

di fucili di lame di fanfare

brillava solo il mondo solo il mare

e l’abbraccio magnifico e stupendo

con la vita del tutto

Solo il mare

L’immensità che canta

Il mare azzurro denso d’amore e quieto

Penzolava una rosa dal giardino

dalla soglia si nutre la speranza

anche oggi un fiore rosa

penzola all’aria fuori dal cancello

Anche oggi è la vita

mescolata ai colchici dell’ombra

Ezra rimane duro e battagliero

solitario e profondo

ed anche chi non seppe dire il mantra

che popolava i secoli

Dorme con me la vita

Gli sconfitti hanno una giara che riabbaglia il senso

la pregnanza che illude le chimere

Abbiate pace tutti quelli che vissero

Ogni cosa serve per essere

Venne la pietra a contrastare l’acqua, il fuoco la vertigine

il riparo fu nel sole bellissimo la vita quando l’arte ci avvolse

e in quei momenti come dentro l’amore si discinse

il giorno con la pioggia

E in quei momenti di mezzo sole l’arte fu fulgore

Per la vita strapperò le catene

Anche mia figlia è sogno

Per la vita datemi un nodo per i lestofanti

forse ne avrò pietà

ma non c’è forza che oscuri in me l’Amore

che possa dire smetti di sognare

Io non potrò lasciarle nella casa il sandalo dei lumi o l’impreciso

bianco sconforto delle tele bianche nelle attese ghiottissime

dei nembi non potrò con sveltissimi riguardi tambureggiare

varchi e gelsomini né capriole di nubi oltre lo sguardo ma dirle

che l’eccelso può apparire e darle pace e un’ottima carezza

I lestofanti sono indistinguibili

ma tu per me rimani

accetta il sole sopra ai mandarini

è un disegno di vita

Per favore rimani

Dal deserto sorgono fiabe dentro visi scuri

Rimani, ogni cosa avrà corso

I lestofanti fuggiranno più svelti della luna

quando i cervi camminano e singhiozzano

sulle radure d’api e cinghialini

faranno d’aria i monti

Fuggiranno e tu sarai regina

Te lo prometto

Anche se il male grida

vivrà sempre nel mondo la speranza

I pacifisti hanno nel raggio amaro ribattezzato il fascino

la luna in sette spade c’è silenzio un messaggio cifrato

per chi ascolta

La bellezza verrà te lo prometto

Lo promette lo Spirito alla folla

Nel discorso che viene da montagne

E resiste l’immagine dipinta

sotto cui ero solita mangiare

la fiamma con la luna la fierezza

i cavalieri usciti da quel mare

Tutto così sognante

Poi la vita

La guardo in occhi di ferocia e argento

e ho paura del buio

così come nessuno potrà mai riempire

il mio essere donna

C’era bellezza intorno

nonostante lo stridere dei ferri

C’era un’asse e una luce

La giustizia

Lontana e indispensabile

L’aurora

Necessaria ferocia del linguaggio

ora che tutto è aperto

L’albero incauto a cui mancò una foglia

Altezza del coraggio

Il suo nome fu quello

Quello solo

Coraggio

Come se i sogni nutrano

e passeggino

in un sogno deciso

Olga e Giulia a braccetto

ed io tremante come un nudo fagiano

La bellezza

Io piccolina

Olga e Giulia e la donna

che sputava in faccia ai suoi carnefici la vita

C’era un giardino un giorno

una volta sì c’era

C’era una volta

Un principe e una luce

Un guardiano di faggi

Un promontorio

Una lucciola spersa tra le foglie

Una eresia

Un incanto

Una carrozza che possedeva i suoi lingotti d’oro

Sono perduta e ascolto: così assurdo il linguaggio

Così acceso il cantare e il mormorio che fa di sale la cintura d’oro

Ho cento rapimenti

Lincoln ucciso, ucciso Petrosino ed ucciso Giuliano

E tanti ancora moriranno nel dubbio

Chi colora i rami della pioggia?

La bellezza fuori dal mondo viva

(…)

Una neve cadeva da alti rami, una svelta clessidra ne induceva

voci di rabbia unita a quei vulcani che inneggiano alla vita

era l’Immenso la chiocciola in disuso la fontana il dubbio

adamantino di certezza, era il pastrano delle nuvole buie

Qualcosa andava come preghiera al laccio

o all’evidenza del rosa delle origini

un pasticcio dentro quel me d’osceno

e tante immagini o persone che escono dal mare

in disincanto come fossero gemiti riflessi del colore del buio

Come poteva dirsi ancora sole quell’estate indolente

e il suo confine nel corallo di fiaba?

La maestria franosa del Vedente, l’onore primordiale delle piazze

L’estate come un pioppo o una vernice di smisurato crederci

O un enigma affacciato sul brivido

(…)

Chiedo a Babington una luce come fossi Maria Stuarda

e lo pregai una volta (occhialino aggiustato sul naso)

che inoltrasse le gambe o il fango delle strade

nel rubinetto d’oro della folla e rimanessi intatta

nel mio collo di splendida figura

Fu la terra un segnale di bimbo

fu la terra pestata e illuminata in fondo a un cuore

da vessazioni inutili

Mi accodo a tutto questo

Tutto quel mare sussiegoso e tranquillo

in ogni specchio delle favole antiche

E mia cugina in visconti di numeri

affannati nei quattro salti della torre

affida a un quaderno tutti i suoi ricordi

Le notizie del padre di suo nonno

Del tempo birichino e incriminato

Lasciato come spegnere

Anche questi morirono in un giorno e tutto fu silenzio

Anche la vita macchiata dal suo sangue

Se potessi fuggire la mannaia!

La sua suocera era addimandata

da tempesta di grilli e si scusava

d’essere così astuta

così grata al dio delle farfalle

Si scusava della follia incipiente

e donava misura e fiori d’oro

al buco stretto di un linguaggio

E chiamava la terra a testimone della vicenda avita

Ora è finita ogni tenue riscossa

Sì, la terra

Innocente e sublime in un androne di foglie rosse

quanto più il cammino è vergine veggente

e sdilinquito in rabbie musicali

con l’accento donato ai puri

La terra connestabile e astrale

Il mio giardino nel fumo di scintille

E Euridice sussulta

Sono morti anche quelli che uccisero

L’ingaggio fece bum bum tra i rami

E si accasciarono venti fanciulli nella neve

La ducea degli Inglesi

E mia cugina che sventaglia la luna

E quella villa nel cuore del silenzio

C’è luna piena ancora

Giulia Perroni

La ricordo

Uno Stuart sposò quell’antenata

( signora della villa e del silenzio)

nel nostro sangue si è incarnato lo scettro

siamo pari all’albagia dei numeri

sempre arditi quando soffia una musica

immortali perduti in un viaggio

e stupiti per il male nel mondo

Sempre adusi alle Veneri scialbe

nella luce della bellezza urgente

Potessi ancora vivere!

Se nel castello inciampa l’arma bassa delle nevi del giglio

In primavera

quando ancora non ci sono spifferi

cento tazze di succo della mela

nell’inverno appena sbocciato

Fui regina di Francia lo sapete?

liquidata da Caterina come una domestica

per una grave mancanza

e la mancanza era il giovane sposo

Scelsi di traghettare come tutti verso le radici

anche se era il cuore del freddo

Ho un broccato di foglie

chiedo unita al dio che mi perseguita

il mio canto di folle dicitura era scritto come un diadema

sulla fronte che su di me nascessero le voglie prone

all’armi incredibili più regina di fastosi miraggi, di convivi

fatti sulla mia pelle

Sono fuori

non mi si lascerà morire tanto spesso lungo viali di magnolie

avranno necessità di nuvole albeggianti sulla stanca corona

del cervello e le sciancate sopravvivono per arrendersi

con tutti i fiumi del passato lungo i porti dell’Everest o le fronde

del deserto dei Tartari in quella nube della trascendenza

che tanto mi fastidia

Fate come non fossi né riguardo per il collare né per l’ignominia

la disapprovazione dei regnanti lo sconcerto dei popoli

il bruciore sotto le ascelle

L’ Inghilterra avrà altri maneggi altre pecore al pascolo

Dio non voglia

caricarsi dell’unico arboscello che tanti giochi ha fatto

Altri miracoli sono pronti sugli alberi

Altre sere dove bevuta luna orchestra un ballo

nella villa che si trasforma

Altre serate bevono

Altri tomi brilleranno ruggendo dentro sale

che non hanno ricordi

La prigione scuoterà i suoi diari

e altre mani faranno doni ai bimbi

Altri dolori cresceranno immancabili

Siate seri io non voglio rimorsi

(…)

Giulia Perroni

Giulia Perroni, nata a Milazzo (Me), vive a Roma stabilmente dal 1972. Unisce alla sua attività poetica un impegno di organizzatrice culturale e di attrice. Sue raccolte: La libertà negata prefata da Attilio Bertolucci, ediz. Il Ventaglio,1986; Il grido e il canto, prefazione di Paolo Lagazzi, 1993; La musica e il nulla, prefazione di Maria Luisa Spaziani, 1996, Neve sui tetti, 1999, La cognizione del sublime, 2001, Stelle in giardino, 2002, Dall’immobile tempo, 2004 (tutti testi pubblicati da Campanotto di Udine); Lo scoiattolo e l’ermellino Edizioni del Leone, 2009, con postfazione di Donato Di Stasi e Quarta di copertina di Renato Minore. Nel gennaio 2012, quasi contemporaneamente, vengono pubblicati una “Antologia di percorso”, La scommessa dell’Infinito, introdotta da un commento critico di Plinio Perilli, per le edizioni Passigli, e il poema Tre Vulcani e la Neve, prefato da Marcello Carlino, Manni editori. L’ultimo libro, La tribù dell’eclisse, edizioni Passigli, marzo 2015, ha la prefazione di Marcello Carlino.

Presente in antologie e riviste in Italia, U.S.A, Giappone e Francia, numerose recensioni le sono state dedicate su importanti riviste nazionali – anche on-line, come le Reti di Dedalus – e internazionali: Gradiva, a New York, Il Fuoco della Conchiglia, in Giappone, Les Citadelles, a Parigi. Di lei si è interessato anche il grande poeta giapponese Kikuo Takano, che le ha dedicato il suo ultimo libro, Per Incontrare. Suoi testi sono stati musicati e portati in tournée in diverse università canadesi da Paola Pistono dell’Accademia Santa Cecilia di Roma. Vincitrice di molti premi, tra cui il Montale, il San Domenichino, il Contini Bonaccossi, R. Nobili al Campidoglio, Omaggio a Baudelaire, il premio Cordici per la poesia mistica e religiosa, il premio Europa Piediluco 2014. È stata invitata nel 2012 per La scommessa dell’Infinito al Festival Internazionale della Letteratura di Mantova. Giorgio Linguaglossa ha scritto, in “Appunti critici” (Roma 2002), per lei un saggio e ancora in “Poiesis” (n. 23-24) scrive su La cognizione del sublime. Dante Maffia, le dedica a sua volta un saggio su «Poeti italiani verso il nuovo millennio», Roma 2002. Rosalma Salina Borrello, in «La maschera e il vuoto», Aracne 2005 e in «Tra esotismo ed esoterismo», Armando Curcio editore, 2007. Luca Benassi su «La Mosca» di Milano nel 2009. Paolo Lagazzi su «La Gazzetta di Parma».

I suoi libri sono stati presentati in Campidoglio e in altri luoghi prestigiosi di Roma e del territorio nazionale; ultimamente a Villa Piccolo, centro mitico della cultura siciliana.

Ha gestito l’attività letteraria al Teatro al Borgo, al Café Notegen, al Teatro Cavalieri. Con il poeta Luigi Celi organizza dal 2000 presentazione di libri, incontri di arte, letteratura e teatro al Circolo culturale Aleph nel cuore di Trastevere.

Donato di Stasi è nato a Genzano di Lucania, ha viaggiato a lungo in Europa Orientale e in America Latina prima di stabilirsi a Roma dove è Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Vincenzo Pallotti” dal 1999. Ha studiato Filosofia a Firenze, interessandosi in seguito di letteratura, antropologia e teologia. Giornalista diplomato presso l’Istituto Europeo del Design nel 1986, svolge un’intensa attività di critico letterario, organizzando e presiedendo convegni e conferenze a livello nazionale e internazionale.

Donato di Stasi è nato a Genzano di Lucania, ha viaggiato a lungo in Europa Orientale e in America Latina prima di stabilirsi a Roma dove è Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Vincenzo Pallotti” dal 1999. Ha studiato Filosofia a Firenze, interessandosi in seguito di letteratura, antropologia e teologia. Giornalista diplomato presso l’Istituto Europeo del Design nel 1986, svolge un’intensa attività di critico letterario, organizzando e presiedendo convegni e conferenze a livello nazionale e internazionale.

Ha pubblicato articoli per il Dipartimento di Filologia dell’Università di Bari, per l’Università del Sacro Cuore di Milano e per l’Università Normale di Pisa. In ambito accademico ha insegnato “Storia della Chiesa” presso la Pontificia Università Lateranense. Attualmente collabora con la cattedra di Didattica Generale presso l’Università della Tuscia di Viterbo.

È Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Piazzolla, è stato eletto nel Direttivo Nazionale del Sindacato Scrittori. Per la casa editrice Fermenti dirige la collana di scritture sperimentali Minima Verba.

Ha pubblicato «L’oscuro chiarore. Tre percorsi nella poesia di Amelia Rosselli», «II Teatro di Caino. Saggio sulla scrittura barocca di Dario Bellezza» (1996, Fermenti) e la raccolta di poesie «Nel monumento della fine» (1996, Fermenti)

Sabino Caronia, critico letterario e scrittore, romano, ha pubblicato le raccolte di saggi novecenteschi L’usignolo di Orfeo (Sciascia editore, 1990) e Il gelsomino d’Arabia (Bulzoni, 2000) ed ha curato tra l’altro i volumi Il lume dei due occhi. G.Dessì, biografia e letteratura (Edizioni Periferia, 1987) e Licy e il Gattopardo (Edizioni Associate, 1995).

Sabino Caronia, critico letterario e scrittore, romano, ha pubblicato le raccolte di saggi novecenteschi L’usignolo di Orfeo (Sciascia editore, 1990) e Il gelsomino d’Arabia (Bulzoni, 2000) ed ha curato tra l’altro i volumi Il lume dei due occhi. G.Dessì, biografia e letteratura (Edizioni Periferia, 1987) e Licy e il Gattopardo (Edizioni Associate, 1995).

Ci chiediamo se il suo andare per tentativi, per orrori ed errori non ci lasci sospesi su un baratro di sofferenza, per dirla con Leopardi e Schopenhauer, e quindi ci obbliga a tendere a “un punto omega”, a un porto di salvezza. Come è stato possibile l’ordine planetario, l’equilibrio dinamico che lo governa e che pur è innegabile, o la fisiologia dei corpi naturali e umani, a cui la stessa patologia ci riporta? Come è possibile l’uomo stesso, la civiltà, la cultura, la bellezza, l’aspirazione al bene, alla giustizia, in un mondo incivile, disumano, brutto, ingiusto? La contraddizione ci insidia, ma non ci impedisce di pensare, di operare, di lottare, di soffrire della nostra impotenza: “nudi/ patetici/ ci depone/ il mare/ su scogli inospitali… nel freddo gridiamo” (p. 23). il “grido” e le incalzanti domande coincidono con altre che riguardano sempre più radicalmente il “chi siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo”. La crisi della metafisica, a partire dall’illuminismo, ha “gettato” l’uomo nel Dasein, ne ha fatto “un esser-ci per la morte”. L’esistenza dunque è soglia spalancata sull’abisso, sul nulla. Gli “dei sono fuggiti”, diceva Hölderlin; “Dio è morto”, gli fa eco Nietzsche; l’Essere, che non sia ridotto all’ente, come nella metafisica, secondo Heidegger, è obliterato.

Ci chiediamo se il suo andare per tentativi, per orrori ed errori non ci lasci sospesi su un baratro di sofferenza, per dirla con Leopardi e Schopenhauer, e quindi ci obbliga a tendere a “un punto omega”, a un porto di salvezza. Come è stato possibile l’ordine planetario, l’equilibrio dinamico che lo governa e che pur è innegabile, o la fisiologia dei corpi naturali e umani, a cui la stessa patologia ci riporta? Come è possibile l’uomo stesso, la civiltà, la cultura, la bellezza, l’aspirazione al bene, alla giustizia, in un mondo incivile, disumano, brutto, ingiusto? La contraddizione ci insidia, ma non ci impedisce di pensare, di operare, di lottare, di soffrire della nostra impotenza: “nudi/ patetici/ ci depone/ il mare/ su scogli inospitali… nel freddo gridiamo” (p. 23). il “grido” e le incalzanti domande coincidono con altre che riguardano sempre più radicalmente il “chi siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo”. La crisi della metafisica, a partire dall’illuminismo, ha “gettato” l’uomo nel Dasein, ne ha fatto “un esser-ci per la morte”. L’esistenza dunque è soglia spalancata sull’abisso, sul nulla. Gli “dei sono fuggiti”, diceva Hölderlin; “Dio è morto”, gli fa eco Nietzsche; l’Essere, che non sia ridotto all’ente, come nella metafisica, secondo Heidegger, è obliterato.

.

.

Stralcio dalla prefazione di Silvio Riolfo Marengo

Stralcio dalla prefazione di Silvio Riolfo Marengo Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa

Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa .

. .

.

Luigi Manzi è nato nel 1945. Vive a Roma. Ha esordito in Nuovi Argomenti nel 1969. Ha pubblicato le raccolte di poesia La luna suburbana (1986), Amaro essenziale (1987), Malusanza (1989), Aloe (1993), Capo d’inverno (1997), Mele rosse (2004), Fuorivia (2013), con note introduttive di Dario Bellezza, Dante Maffia, Giò Ferri, Giacinto Spagnoletti, Cesare Vivaldi, Gian Piero Bona, Gezim Hajdari. E’ stato tradotto in varie lingue. E’ stato antologizzato in Rosa corrosa (2003) traduzione macedone di Maria Grazia Cvetkovska (pref. A. Giurcinova), Il muschio e la pietra (2004) traduzione albanese di Gezim Hajdari (pref. P. Matvejevich). Ha vinto vari premi letterari fra i quali il Premio Internazionale Eugenio Montale per l’edito, il premio Alfonso Gatto, il premio Franco Matacotta, il premio Guido Gozzano. Per l’haiku ha vinto il Chairman’s Prize Of the Organizing Committee nel The World Haiku Contest in occasione del Trecentesimo Anniversario di Okuno Hosomici e, appena recentemente, il Gran Prix Tsunenaga Hasekura riservato alle lingue europee e giapponese, in occasione del Quattrocentesimo Anniversario del viaggio per mare del samurai Tsunenaga Hasekura. Ha partecipato a festival internazionali e italiani, fra i quali il Festival Serate Poetiche di Struga 2001, in Macedonia, e il Festivaletteratura di Mantova. E’ presente in varie antologie, fra le quali Il pensiero dominante. Poesia italiana 1970 – 2000, Garzanti 2001

Luigi Manzi è nato nel 1945. Vive a Roma. Ha esordito in Nuovi Argomenti nel 1969. Ha pubblicato le raccolte di poesia La luna suburbana (1986), Amaro essenziale (1987), Malusanza (1989), Aloe (1993), Capo d’inverno (1997), Mele rosse (2004), Fuorivia (2013), con note introduttive di Dario Bellezza, Dante Maffia, Giò Ferri, Giacinto Spagnoletti, Cesare Vivaldi, Gian Piero Bona, Gezim Hajdari. E’ stato tradotto in varie lingue. E’ stato antologizzato in Rosa corrosa (2003) traduzione macedone di Maria Grazia Cvetkovska (pref. A. Giurcinova), Il muschio e la pietra (2004) traduzione albanese di Gezim Hajdari (pref. P. Matvejevich). Ha vinto vari premi letterari fra i quali il Premio Internazionale Eugenio Montale per l’edito, il premio Alfonso Gatto, il premio Franco Matacotta, il premio Guido Gozzano. Per l’haiku ha vinto il Chairman’s Prize Of the Organizing Committee nel The World Haiku Contest in occasione del Trecentesimo Anniversario di Okuno Hosomici e, appena recentemente, il Gran Prix Tsunenaga Hasekura riservato alle lingue europee e giapponese, in occasione del Quattrocentesimo Anniversario del viaggio per mare del samurai Tsunenaga Hasekura. Ha partecipato a festival internazionali e italiani, fra i quali il Festival Serate Poetiche di Struga 2001, in Macedonia, e il Festivaletteratura di Mantova. E’ presente in varie antologie, fra le quali Il pensiero dominante. Poesia italiana 1970 – 2000, Garzanti 2001

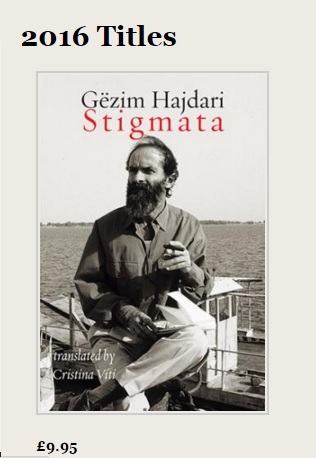

Shearsman Books – Gezim Hajdari – Stigmata

Shearsman Books – Gezim Hajdari – Stigmata

La condizione di poeta è perciò una condizione privilegiata: è il poeta il solo che può instaurare un rapporto confidenziale con la natura:

La condizione di poeta è perciò una condizione privilegiata: è il poeta il solo che può instaurare un rapporto confidenziale con la natura:

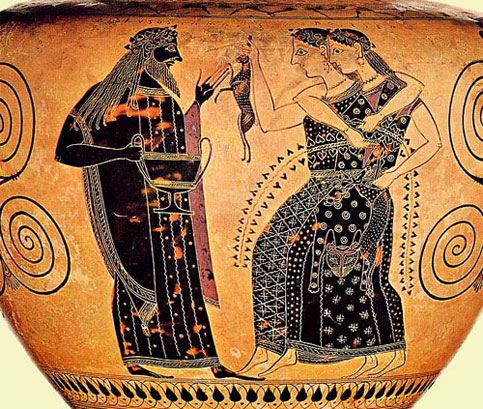

La versione di Marco è poco attendibile. Benché “triste”, Erode non chiese spiegazioni di sorta, non tergiversò, non s’indignò, non rifletté neppure molto sul da farsi: “subito” -dice Marco- inviò la guardia. E tra i commensali nessuna voce di protesta, neppure la più piccola considerazione di opportunità su una decisione così grave.

La versione di Marco è poco attendibile. Benché “triste”, Erode non chiese spiegazioni di sorta, non tergiversò, non s’indignò, non rifletté neppure molto sul da farsi: “subito” -dice Marco- inviò la guardia. E tra i commensali nessuna voce di protesta, neppure la più piccola considerazione di opportunità su una decisione così grave.

L’incontro con “Morte”

L’incontro con “Morte”