Francesco Paolo Intini

(da Facebook del 29 settembre 2022)

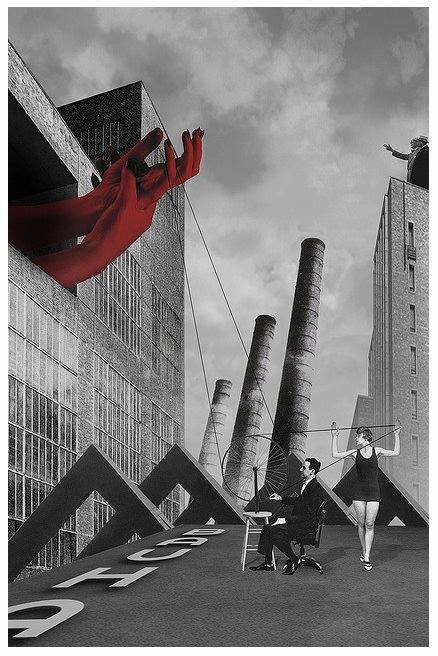

Spyke di fine settembre

Accadde all’inizio che un gatto sognò Tex Willer

E mangiò un topo.

Il nulla sopravvisse nelle scatolette di tonno.

Gnam!

La parola passò di bocca in bocca ed infine diventò poltrona e sofà:

– Che c’è di buono in France?

Il parrucchiere di Gay-Lussac trasmette la notizia al dentista di Biden:

– Qui i secoli non hanno vita facile, spesso perdono la testa e si avvitano allo zero assoluto.

Ma poi rinascono smaglianti nella bocca di un novantenne.

Il potere si conserva in bottiglie di pelati.

Dal sorriso riconosci il botox.

Putin nei lifting massivi

Labbra e denti della Pennsylvania.

Ma se vuoi un Andreotti saporito

Devi cucinarti un rospo all’amatriciana.

– Io non sono Antigone -ripete un ragno sul muro

Ho lunghe bollette nel cassetto. Un mutuo per ogni angolo del soffitto

E stasera si mangia un sushi di vespa orientalis.

La giuria lanciò i suoi dadi

lati che facevano linguacce

versi che mostravano le fiche

L’endecasillabo stravinse dappertutto

Mentre la rima divenne primo ministro.

*

Giorgio Linguaglossa

1 ottobre 2022 alle 11:32

Questa poesia è la prova comprovata che il kitchen sorge insieme all’ insorgere di un colpo apoplettico che colpisce il linguaggio riducendolo a zattere a-significanti e inoperose (g.l.)

Alcuni autori di poesia (ad esempio, Roberto Mussapi, Biancamaria Frabotta, Antonella Anedda, Giuseppe Conte, Maurizio Cucchi, Antonio Riccardi e altri epigoni) adottano pezzi di modernariato in un arredamento linguistico che è diventato totalmente postmoderno. L’effetto complessivo è una riedizione in chiave conservatrice di oggetti linguistici del modernariato; questi autori fanno una liturgia del modernariato. Da questo punto di vista il minimalismo di un Magrelli è linguisticamente più avanzato, almeno lui si libera di quegli oggetti liturgici gettando dalla finestra i pezzi di un modernariato ormai implausibili e impresentabili.

Il fatto è che oggi parlare di «autenticità», di «centricità» dell’io, di «identità», di «soggetto», di «riconoscibilità», di «originarietà» della scrittura poetica implica un rivolgimento: porre al centro dell’attenzione critica la questione di un’altra «rappresentazione», di un «nuovo paradigma», di una «nuova forma-poesia». Il discorso poetico della poetry kitchen passa necessariamente attraverso la cruna dell’ago della lateralizzazione e del de-centramento dell’io, della presa di distanza dal parametro maggioritario del tardo novecento incentrato sul dolorificio permanente dell’io egolalico ed elegiaco e su una «forma-poesia riconoscibile». Il capitalismo cognitivo in crisi di identità e di accumulazione genera ovunque normologia e riconoscibilità; quello che occorre è l’«irriconoscibilità», una poiesis che abbia una forma-poesia irriconoscibile, infungibile, intrattabile, refrattaria a qualsiasi utilizzazione normologica.

Jacopo Ricciardi

1 ottobre 2022 alle 18:14

Il mio ultimo libro “Dei sempre vivi” è uscito con Stampa2009 diretta da Cucchi. Il libro non è né avvicinabile alla Poetry kitchen (anche se si dirige verso quei lidi) né parente della poesia minimale dell’io e dell’esperienza di cui Cucchi è certamente l’esponente più autorevole.

Si distanziano da questa posizione io-centrica tutto quel gruppo di poeti simili a Marco Giovenale che escludono l’io in favore di una oggettualità del mondo.

Già tra questi due gruppi non c’è alcuna comunicazione, posti come sono sulle due facce della stessa medaglia. Un passaggio però esiste, e riguarda l’utilizzo è la considerazione (la lettura) da parte del secondo gruppo di tutta una serie di testi che per esempio vengono dall’arte contemporanea (Emilio Villa in testa) e questo dal mio punto di vista fa loro onore. Mentre parlavamo del libro da pubblicare Maurizio Cucchi era avverso al Lucio Fontana dei tagli mentre esaltava il sempre eccezionale Lucio Fontana delle ceramiche figurative, o pseudo figurative. Dal mio punto di vista l’inclusione è sempre migliore dell’esclusione.

Ora, se uno volesse una poesia che lavorasse sull’esperienza e sull’io ridimensionandone la portata da una diversa angolazione, si potrebbe benissimo parlare dei due premi Nobel, Szymborska e Tomas Tranströmer, molto diversi ma «rigenerativi». Che il minimalismo italiano sia invece «conservatore», paragonandolo ai due Nobel, mi pare lampante.

Soprattutto Tranströmer nella poesia “Silenzio” mostra come il contesto, il collante, il linguaggio, debba essere compreso o ricompreso, perché il testo ne stabilisce un nuovo ordine: le immagini in successione sostituiscono il dettato, il parlato, quindi il poeta non utilizza le proprie parole ma delle immagini che si sostituiscono al suo parlare e al suo apparire nel mondo. Quindi le frasi di immagini si auto indagano e sprofondano in un abisso del linguaggio rinominando il “silenzio”, rinominandolo in “Silenzio”. Quando nella Poetry kitchen si citano i versi di questa poesia di Tranströmer:

.

Le posate d’argento sopravvivono in grandi sciami

giù nel profondo dove l’Atlantico è nero

.

si isolano questi versi dal proprio contesto, e così isolati sembrano già una poesia kitchen. Nella poesia kitchen si passa dall’immagine sola di Tranströmer che tramanda l’abisso dell’essere come cosa della Natura, al distacco elementare di due parti del linguaggio che fa sbuffare su di noi il vuoto. Io colgo in queste tre fasi una direzione di progressiva liberazione dall’io del testo poetico, e la Szymborska e ancor più Tranströmer ne segnano il vettore. Quindi rifiutare questo fatto è pericoloso per la contemporaneità del proprio scrivere.

Jacopo Ricciardi

1 ottobre 2022 alle 10:26

Da un punto di vista decentrato rispetto alla «posizione centrica» di Giorgio Linguaglossa e di altri come Francesco Paolo Intini o Marie Laure Colasson ecc., io mi trovo a guardare in lontananza ciò che accade in quel centro teorico e pratico, che vuole o vorrebbe, battendo sempre sul medesimo punto, mostrare uno spazio privo di metafisica, quindi senza l’illusione della rappresentazione.

Quindi il processo della lettura nella Poetry kitchen vuole o vorrebbe disarcionare tutta l’abitudine narrativa o lineare dell’osservazione e della comprensione tradizionali, fondati sul riconoscimento delle cose del mondo.

Quindi si ottiene un percorso spezzato che dà su una realtà che è appunto quel vuoto o nulla scoperti in un improvviso altrove che non ha più rapporto coi frammenti che l’hanno suscitato, un vuoto che genera quei frammenti galleggianti sul vuoto. Frammenti che non sono però il vuoto, ma che per frammentazione fanno scorgere oltre di loro il perfetto, il vuoto. Ora se questo vuoto sta anche all’interno dei frammenti, le parole operano come forme e racconti metafisici, con una metafisica tradita che però è sempre metafisica. Una metafisica dal volto disilluso come dice Roberto Bertoldo. Il piacere della lettura è appunto questo perdersi nella parte metafisica, tradente sé medesima, dei frammenti e nei fantasmi delle cose, più che con l’incontro con il vero vuoto che è fisso, identico, tra i frammenti di un solo poeta, e di poeti diversi, uguale, solo momento, a dire il vero inafferrabile, e non trattenibile.

Quindi io credo che il vuoto esterno ai frammenti non sia un appiglio per la mente, e che si riveli alla mente come attimo comunque mascherante se stesso, nel suo essere veritiero, e che i veri appigli siano nei frammenti dalla linearità cortissima o abortita, che trattengono in sé una metafisica ripetutamente e variegatamente ripiegata nel proprio tradimento. Uscire veramente dalla metafisica vorrebbe dire teorizzare il comportamento di una mente senza corpo e priva di mondo, e del tutto senza pensiero, in un tempo vasto senza tempo.

La Poetry kitchen produce lo shock del vero vuoto? Forse.

Giorgio Linguaglossa

1 ottobre 2022 alle 14:27

caro Jacopo,

è che il vuoto ce l’abbiamo nel linguaggio, fuori del linguaggio, di fronte a noi ed è dentro di noi, dentro gli oggetti, è nel soggetto e nell’oggetto, specularmente. E allora, quale sguardo impostare?, quale esperienza?, con quale linguaggio? Il problema di ogni giudizio o rappresentazione è che si tratta di cose che derivano da una posizione frontale (kantiana). L’io, il soggetto metafisico che osserva l’oggetto è una finzione perché il soggetto è sempre parte e «limite del mondo, non si può staccare il soggetto dall’oggetto come un francobollo da una busta. Fare una poesia o romanzo rappresentativi presuppone sicuramente un soggetto plenipotenziario, una ideologia narcisistica, egoriferita, ombelicale ovunque poi cada la rappresentazione, se nella storia o nella storialità, nell’ipoverità o nella iperverità o nella perversione del Collasso del Simbolico. Nel Collasso del Simbolico non c’è una «mente» che possa tenere insieme i membra disiecta. È che non ci resta che una auto educazione alla lateralità, alla disfunzionalità del linguaggio, del soggetto che lo agisce e del soggetto che viene agito e etero agito; occorre la formattazione della antica ottica per una nuova che sdipani i fili di quel che si è fittiziamente e fattiziamente fattualizzato dall’io auto riferito ponendo però attenzione alla dis-attenzione, a quel che, di volta in volta, è andato smarrito, centrifugato e dissolto nel Collasso dei linguaggi e delle visioni.

Il «cogito ergo sum» di cartesiana memoria è stato rovesciato da Lacan nel monito «penso dove non sono, dunque sono dove non penso»: il diffondersi di questa concettualizzazione non-lineare e a-centrica della rappresentazione del soggetto «a-centrico» (per usare una dizione di Enrico Castelli Gattinara) non ha avuto seguito nella produzione poetica e romanzesca italiane (fatta eccezione per Calvino), dunque, la rivoluzione copernicana iniziata da Freud deve essere portata a compimento anche nel cassetto della poesia italiana ancora immobilizzata ad una visione «centrica» della soggettualità.

Il linguaggio non è la sede del trauma, è il trauma che buca il linguaggio; ma il trauma obbliga il soggetto a «perdere» la cosa e a «bucare» la rappresentazione. Questo è il passaggio fondamentale: il momento in cui si struttura la soggettività per la rappresentazione è il medesimo momento in cui si struttura il linguaggio. Da questo momento in poi quando entriamo nel linguaggio «perdiamo» la Cosa e trattiamo con i suoi sostituti: le «parole» delle «cose», così le «parole» acquistano legittimazione filosofica e giuridica. Le parole del mondo collassato sono anch’esse attinte dal collasso. La modalità kitchen disconosce la «posizione centrica», non c’è nessuna posizione che sia «centrica», siamo tutti lateralizzati. Non avrebbe senso dinanzi alle parole collassate salvaguardare una «mente» integra o «centrica» come affermi tu. Le parole del mondo collassato sono degradate ad utilitarietà e convogliate nella comunicazione (a-centrica). E così perdono peso, senso, significato.

Pensare che vi sia una uscita di sicurezza gratuita dalla fine della metafisica attraverso una operazione di modernariato sul linguaggio è una pia illusione, un errore. C’è un dazio da pagare, altrimenti si va a comprare il soggetto «centrico» al mercato nero.

Jacopo Ricciardi

1 ottobre 2022 alle 17:10

L’ipoverità e la disfunzionalità del linguaggio anche se possono essere messi in un discorso come distinti fattori, potrebbero a un atto pratico di verifica – analisi testuale – sovrapporsi ed essere addirittura la stessa cosa. Ossia, come posso sapere se il vuoto vero non è un’ipoverità del vuoto ovvero una sua immagine. Non ho difficoltà a vedere il vuoto, a “sentirlo” addirittura, nelle cose – coglierlo nella struttura della società contemporanea -, a formare di vuoto il soggetto, a rendermi conto della non aderenza tra frontalità e pratica disfunzionale del linguaggio come lateralità, ma penso che essere certi alla lettura che quel dato frammento o parola non mantenga un’aura metafisica che si confonda col desiderio di sogno e di racconto, ancorché negato, non è certo.

Nel mio caso poetico uno spazio e un tempo si dilatano in un modo che trova un luogo fatto di fuori spazio e fuori tempo, eppure resta una forma di spazio e di tempo, anche se nell’esperienza – alla lettura – molto diverso. Nei testi della Colasson trovo personaggi e loro gesti e situazioni ridotte e frammentate che mi danno godimento per essere dei fantasmi la cui aura mi fa sognare, nel vuoto diciamo, però sognato. Può essere un mio errore, il godimento. Però la lettura richiede soddisfazione di un godimento, altrimenti non ci sarebbe lettura. I testi di Linguaglossa mi piacciono perché il luogo dove avviene una serie di fatti idiosincratici è un vuoto che nonostante tutto si riempie, di vuoto forse, ma che è sempre qualcosa. Così seguo la pallottola di Gino Rago, perché fa dipanare una storia che non si svolge, il filo della pallottola è fatto di vuoto ma pure passa come un filo continuo attaccato ad un ago che attraversa e lega distanze e tra loro il vuoto. Se Gino Rago non mantenesse in vita la storia quale piacere proverebbe il lettore. Lucio Tosi seziona la realtà e la isola in maniera tale che la disgrega, ma pure la mantiene viva in pochissimi pezzi e quasi incomunicabile; perché ogni poesia comunica, e lo stare davanti a un testo così stringato che non si stringe può affascinare il lettore. Intini forse è l’unico che concede al lettore meno spazio, e che si trova al centro di un centro. Il testo di Intini si trova nel centro del centro della teoria di Linguaglossa, ma il lettore – dalla mia personale esperienza di lettura – vede il suo desiderio insieme al proprio sogno bruciati via.

Ora questo margine degli autori dal centro del centro – per esempio di Linguaglossa poeta rispetto al Linguaglossa critico – della Poetry Kitchen meno Intini, offrendo uno spazio meno stringato del linguaggio, dove ancora spiffera il desiderio e il sogno del lettore, a me pare necessario; evitandolo nella direzione di Intini – oltre di lui -, che pure non ne è esente, si farebbe del testo un esercizio filosofico anziché restare nel letterario, vivrebbe insomma nel presente della teoria anziché nel futuro della pratica.

Biancamaria Frabotta

Biancamaria Frabotta

.

.

Uno degli aspetti più interessanti del libro d’esordio di Elio Pecora è l’impianto narrativo de-ideologizzato. Non c’era in esso nulla di ciò che all’epoca si era abituati a considerare poesia, il testo si presentava con un misto di prosa e poesia con un metro libero molto lungo che collimava e sconfinava con la prosa; per di più, la disposizione tipografica, con parti in maiuscolo che si alternavano ad ampi brani in metro libero in minuscolo normale e in corsivo, non aiutava certo il lettore ad orientarsi in quel tipo di scrittura che, peraltro, appariva particolarmente in sintonia con quel ritorno alla «oralità secondaria» teorizzata poco prima, nel 1967, da McLuhan. Pecora infatti accoglieva nella forma-interna del libro di esordio l’esigenza di consegnare all’uditorio dei lettori una poesia vicina alla quotidianità, alla oralità e alla biografia con un modo disinvolto e fresco di porgere il plot. Il protagonista del libro è l’autore che parla in prima persona, ma è il modo con cui parla che qui è diverso. Innanzitutto, l’io che parla lo fa senza schermi o paratie retoriche; come nel romanzo, è una voce narrante che ci racconta le vicende sue personali, il travaglio dei lavoretti e dei licenziamenti del giovanissimo protagonista, i suoi rapporti con la madre e con la madre della madre, la scoperta del padre, quasi sempre assente per motivi di lavoro, gli scorci sul suo milieu familiare e sociale, i rapporti con gli scrittori che venivano alla libreria dove lavorava il giovanissimo Elio. C’è, in rilievo, la figura di un giovane intellettuale che viene a contatto con la vita di fine anni Sessanta della capitale. Le sue vicissitudini private, anzi, privatissime, come la scoperta del sesso e delle pulsioni libidiche. Ma qui il privato diventa, come per magia, un fatto pubblico, diventa la metafora del riflusso incipiente degli anni Settanta che si preannuncia da eventi minimi e inavvertiti. La «voce» che racconta lo fa senza infingimenti, senza retorismi, con un parlato ricchissimo di perlustrazioni esistenziali e oggettuali. La scrittura di Pecora è attenta agli spigoli, ai dettagli del privato-quotidiano e del sociale come mai era successo in precedenza; quella «voce», dicevo, così dissimile da quella di un Dario Bellezza che nel 1970 dà alle stampe Invettive e licenze, salutato da Pasolini come «il miglior poeta della nuova generazione», (giudizio lusinghiero che rivelava la capacità del poeta friulano di percepire il «nuovo» della nuova generazione), forse non era ancora pienamente riconoscibile in quei primi anni Settanta, gli nuoceva quello smarrirsi del protagonista nelle pieghe della capitale, quell’andirivieni tra un lavoretto e l’altro, quella gassosità degli eventi narrati, quel senso di disorientamento e di dispersione, molto sottile e pervasivo che si rinviene in modo percussivo in tutto il libro. Fatto sta che Dario Bellezza conosce un successo immediato di pubblico e di critica, il suo libro è aggressivo nei toni e anche nella violenza linguistica, fa breccia da subito; il libro di Elio Pecora, comunque salutato con attenzione e apprezzamento dalla critica dell’epoca, dovrà attendere alcuni decenni per entrare di diritto nell’immaginario delle citazioni critiche ed essere rivisitato come avrebbe meritato. I libri di poesia, si sa, hanno un loro cammino autonomo, fanno la loro strada, camminano da soli, a volte zoppicano, vengono superati da altri più veloci di autori che godono della approvazione mediatica, ma non c’è dubbio che il libro, a rileggerlo oggi, a distanza di quarantasei anni, mostra una imprevedibile vitalità e capacità di durata, una sua immediata riconoscibilità. Ai libri di Pecora e di Dario Bellezza, nel 1974 si aggiunge quello di Patrizia Cavalli con il noto titolo Le mie poesie non cambieranno il mondo ben consigliato da Elsa Morante. Nel corso degli anni che vanno dal 1970 al 1976 escono i libri dei principali protagonisti della nuova generazione. A Milano nel 1976 escono Il disperso di Maurizio Cucchi e Somiglianze di Milo De Angelis. Altri autori si aggiungeranno subito dopo. Verrà così a configurarsi con sufficiente precisione la mappa della poesia della «nuova generazione». Eppure rimarrà un mistero l’approdo tardivo di un poeta come Elio Pecora alla grande editoria, visto che il primo libro pubblicato da Mondadori nello Specchio è del 2007, Simmetrie. Epperò è in questi anni che si muove la poesia sotterranea di Helle Busacca (1915-1996), la quale nel 1972 dà alle stampe, a sue spese, la trilogia de I quanti del suicidio, e nel 1974, I quanti del karma, in totale antitesi con la poetica della Cavalli. Ma la sua voce era dissonante con quella maggioritaria della sua collega romana che scriveva una poesia in linea con la sensibilità dell’epoca. E come non citare Salvatore Martino (1940) il cui primo libro La fondazione di Ninive (1965-1976) pubblicato nel 1976 voleva segnare un momento di continuità piuttosto che uno di rottura. Analogo discorso vale per il romano Luigi Manzi (1944) il quale esordisce con “Nuovi Argomenti” pubblicandovi alcune poesie nel 1974, e per il poeta di Campobasso, Mario Gabriele (1940), il quale pubblica in quegli anni alcuni libri significativi: Arsura (1972); La liana (1975); Il cerchio di fuoco (1976).

Uno degli aspetti più interessanti del libro d’esordio di Elio Pecora è l’impianto narrativo de-ideologizzato. Non c’era in esso nulla di ciò che all’epoca si era abituati a considerare poesia, il testo si presentava con un misto di prosa e poesia con un metro libero molto lungo che collimava e sconfinava con la prosa; per di più, la disposizione tipografica, con parti in maiuscolo che si alternavano ad ampi brani in metro libero in minuscolo normale e in corsivo, non aiutava certo il lettore ad orientarsi in quel tipo di scrittura che, peraltro, appariva particolarmente in sintonia con quel ritorno alla «oralità secondaria» teorizzata poco prima, nel 1967, da McLuhan. Pecora infatti accoglieva nella forma-interna del libro di esordio l’esigenza di consegnare all’uditorio dei lettori una poesia vicina alla quotidianità, alla oralità e alla biografia con un modo disinvolto e fresco di porgere il plot. Il protagonista del libro è l’autore che parla in prima persona, ma è il modo con cui parla che qui è diverso. Innanzitutto, l’io che parla lo fa senza schermi o paratie retoriche; come nel romanzo, è una voce narrante che ci racconta le vicende sue personali, il travaglio dei lavoretti e dei licenziamenti del giovanissimo protagonista, i suoi rapporti con la madre e con la madre della madre, la scoperta del padre, quasi sempre assente per motivi di lavoro, gli scorci sul suo milieu familiare e sociale, i rapporti con gli scrittori che venivano alla libreria dove lavorava il giovanissimo Elio. C’è, in rilievo, la figura di un giovane intellettuale che viene a contatto con la vita di fine anni Sessanta della capitale. Le sue vicissitudini private, anzi, privatissime, come la scoperta del sesso e delle pulsioni libidiche. Ma qui il privato diventa, come per magia, un fatto pubblico, diventa la metafora del riflusso incipiente degli anni Settanta che si preannuncia da eventi minimi e inavvertiti. La «voce» che racconta lo fa senza infingimenti, senza retorismi, con un parlato ricchissimo di perlustrazioni esistenziali e oggettuali. La scrittura di Pecora è attenta agli spigoli, ai dettagli del privato-quotidiano e del sociale come mai era successo in precedenza; quella «voce», dicevo, così dissimile da quella di un Dario Bellezza che nel 1970 dà alle stampe Invettive e licenze, salutato da Pasolini come «il miglior poeta della nuova generazione», (giudizio lusinghiero che rivelava la capacità del poeta friulano di percepire il «nuovo» della nuova generazione), forse non era ancora pienamente riconoscibile in quei primi anni Settanta, gli nuoceva quello smarrirsi del protagonista nelle pieghe della capitale, quell’andirivieni tra un lavoretto e l’altro, quella gassosità degli eventi narrati, quel senso di disorientamento e di dispersione, molto sottile e pervasivo che si rinviene in modo percussivo in tutto il libro. Fatto sta che Dario Bellezza conosce un successo immediato di pubblico e di critica, il suo libro è aggressivo nei toni e anche nella violenza linguistica, fa breccia da subito; il libro di Elio Pecora, comunque salutato con attenzione e apprezzamento dalla critica dell’epoca, dovrà attendere alcuni decenni per entrare di diritto nell’immaginario delle citazioni critiche ed essere rivisitato come avrebbe meritato. I libri di poesia, si sa, hanno un loro cammino autonomo, fanno la loro strada, camminano da soli, a volte zoppicano, vengono superati da altri più veloci di autori che godono della approvazione mediatica, ma non c’è dubbio che il libro, a rileggerlo oggi, a distanza di quarantasei anni, mostra una imprevedibile vitalità e capacità di durata, una sua immediata riconoscibilità. Ai libri di Pecora e di Dario Bellezza, nel 1974 si aggiunge quello di Patrizia Cavalli con il noto titolo Le mie poesie non cambieranno il mondo ben consigliato da Elsa Morante. Nel corso degli anni che vanno dal 1970 al 1976 escono i libri dei principali protagonisti della nuova generazione. A Milano nel 1976 escono Il disperso di Maurizio Cucchi e Somiglianze di Milo De Angelis. Altri autori si aggiungeranno subito dopo. Verrà così a configurarsi con sufficiente precisione la mappa della poesia della «nuova generazione». Eppure rimarrà un mistero l’approdo tardivo di un poeta come Elio Pecora alla grande editoria, visto che il primo libro pubblicato da Mondadori nello Specchio è del 2007, Simmetrie. Epperò è in questi anni che si muove la poesia sotterranea di Helle Busacca (1915-1996), la quale nel 1972 dà alle stampe, a sue spese, la trilogia de I quanti del suicidio, e nel 1974, I quanti del karma, in totale antitesi con la poetica della Cavalli. Ma la sua voce era dissonante con quella maggioritaria della sua collega romana che scriveva una poesia in linea con la sensibilità dell’epoca. E come non citare Salvatore Martino (1940) il cui primo libro La fondazione di Ninive (1965-1976) pubblicato nel 1976 voleva segnare un momento di continuità piuttosto che uno di rottura. Analogo discorso vale per il romano Luigi Manzi (1944) il quale esordisce con “Nuovi Argomenti” pubblicandovi alcune poesie nel 1974, e per il poeta di Campobasso, Mario Gabriele (1940), il quale pubblica in quegli anni alcuni libri significativi: Arsura (1972); La liana (1975); Il cerchio di fuoco (1976).

Pochi giorni prima della partenza ho ricevuto da Nasos Vaghenàs il suo La luna nel pozzo, viatico benaugurale alla mia piccola “periegesi” da cui sono nati questi testi colmi di riferimenti, che accennano o citano direttamente nel virgolettato, le tante letture dei libri magistrali di Santo Mazzarino (Fra Oriente e Occidente), Mario Liverani (Antico Oriente), Dario Del Corno (Nella terra del mito), Giovanni Semeraro (La favola dell’indoeuropeo, L’infinito: un equivoco millenario), le guide archeologiche di Mario Torelli, La grande Storia. L’antichità, a c. di Umberto Eco, i libri di James Hillman …, nonché i poeti e gli scrittori greci antichi e moderni, da Plutarco a Elitis, Kavafis e Seferis.

Pochi giorni prima della partenza ho ricevuto da Nasos Vaghenàs il suo La luna nel pozzo, viatico benaugurale alla mia piccola “periegesi” da cui sono nati questi testi colmi di riferimenti, che accennano o citano direttamente nel virgolettato, le tante letture dei libri magistrali di Santo Mazzarino (Fra Oriente e Occidente), Mario Liverani (Antico Oriente), Dario Del Corno (Nella terra del mito), Giovanni Semeraro (La favola dell’indoeuropeo, L’infinito: un equivoco millenario), le guide archeologiche di Mario Torelli, La grande Storia. L’antichità, a c. di Umberto Eco, i libri di James Hillman …, nonché i poeti e gli scrittori greci antichi e moderni, da Plutarco a Elitis, Kavafis e Seferis.

I.V.

I.V.

[Lucio Mayoor Tosi, La Gioconda, immagine al computer, 2010 – Tra l’Australopithecus (oltre 3 milioni di anni fa) e l’Homo sapiens (circa 130 mila anni fa) da cui deriviamo, si situa la storia dell’Homo sapiens, in cui “Homo” è il nome del genere, “Homo sapiens” è il nome della specie dove “sapiens” è l’aggettivo specifico. Oggi, nel 2020, un organismo non vivente, un insieme di molecole, un cosiddetto, «decompositore», il Covid19, si è insediato nell’habitat dell’uomo. Suo compito precipuo è la trasformazione della materia organica in materia inorganica. In ciò segue un preciso ordito della Natura. La Natura agisce da equilibratore delle distorsioni indotte in essa dal Fattore antropico… Forse un giorno un altro micidiale virus verrà a completare l’opera del Covid19 e coopererà per far regredire l’Homo sapiens a Scimpanzè. Così, con la sparizione del Fattore antropico, la Natura ristabilirà l’equilibrio degli ecosistemi e continuerà a governare sul pianeta terra per i prossimi milioni di anni…]

.

«Dalla fine della seconda guerra mondiale sono accaduti in Occidente quattro fatti imprevedibili che hanno colto di sorpresa anche il pubblico più informato: il Maggio francese del ’68, la Rivoluzione iraniana del febbraio 1989, la caduta del muro di Berlino nel novembre 1979 e l’attentato alle Torri gemelle di New York nel settembre 2011»1.

A questi eventi io ci aggiungerei la pandemia del Covid19 in tutto il globo. Un fatto impreveduto e imprevedibile dentro il quale ci troviamo tuttora. Dal nostro punto di vista interno vediamo con timore e tremore che il «mondo di domani» non sarà più come il «mondo di ieri»; la Unione Europea si sta sgretolando, la questione dei coronabond divide l’Unione tra i paesi del Nord, ricchi e forti, e i paesi del Sud, poveri e deboli. All’esterno, ad est, Putin già prepara la forchetta e il coltello per sedersi al tavolo della ex Europa; ad ovest Trump brinda perché non avrà più davanti a sé un temibile competitor come l’Euro ma tanti staterelli divisi e conflittuali; più in là la Grande Cina con il suo disegno di dominio dell’economia mondiale con la via della seta.

Vista dall’interno, la grande cultura europea sembra non dare segni di vitalità. Sì, ci sono singoli pensatori: Michel Onfray in Francia, Agamben e Cacciari in Italia, nella repubblica ceca poeti Petr Kral e Michal Ajvaz… insomma, la grande cultura europea se c’è non ha più nessuna influenza sugli eventi. Orban in Uhgheria ha ottenuto pieni poteri e, di fatto, è un dittatore; il nostro Salvini ha già chiesto «pieni poteri» (e non è escluso che riesca a conseguirli); l’Inghilterra è uscita dalla Unione Europea con il suo primo ministro che dichiara tranquillamente agli inglesi «preparatevi a perdere i vostri cari».

E in Italia? Cosa hanno da dire i poeti in Italia? Giuseppe Conte invoca il «Bello» (si sottintende delle sue poesie), Maurizio Cucchi scrive un trafiletto sulla «scomparsa della società letteraria», gli altri tacciono o mettono I like su Facebook. Non v’è chi non veda l’anacronismo tra la gravità della crisi del mondo e le proposte dei letterati. Nessuno sembra avvertire la gravità degli eventi. Si continua a pubblicare libri implausibili se non allarmanti per la loro irrisorietà. Di fronte a tutto questo, la nuova ontologia estetica aveva acceso da anni i suoi riflettori sulla gravità e inevitabilità della Crisi. Adesso, l’emergenza gravissima del Coronavirus ha reso visibile l’iceberg in tutta la sua monumentale entità. Non c’è più tempo per rallegrarci. Il Titanic nel quale siamo imbarcati ci sta andando a sbattere.

.

1 M. Perniola, Miracoli e traumi della comunicazione, Einaudi, 2009, p. 5

.

Per tornare alla poesia il fatto è che se si accetta in toto un certo tipo di poesia che prende lo spunto dalla «superficie» del reale mediatico, si fabbricano quelle che Maurizio Ferraris chiama le «postverità» o, più esattamente, le «ipoverità», secondo i cui assunti «non esistono fatti ma solo interpretazioni», cioè che assume come incontrovertibile che le parole siano libere rispetto alle cose. Partendo da questo assunto si va a finire dritti in un «liberalismo ontologico poco impegnativo».1

Questo tipo di impostazione finisce necessariamente in quella che il filosofo Maurizio Ferraris chiama «dipendenza rappresentazionale», ovvero «ipoverità», verità di secondo ordine, verità di seconda rappresentazione. Di questo passo si finisce dritti nell’«addio alla verità».2 La poesia del post-minimalismo, comprendendo in questa categoria tutti gli epigoni e gli imitatori del loro capostipite Magrelli, soccombe ad una visione non veritativa del discorso poetico il quale non corrisponderebbe più ad un valore veritativo (il discorso sullo statuto di verità del discorso poetico») ma ad un discorso liberato da qualsiasi contenuto veritativo in nome di una liberalizzazione della ontologia che diventa, di fatto, una epistemologia. Con la scomparsa della ontologia estetica nell’epistemologia si celebra anche il decesso di un discorso poetico che voglia conservare un valore veritativo critico.

La poesia del post-minimalismo riassume questo percorso di una parte della cultura poetica del secondo novecento approdando ad una pratica di non verità del discorso poetico, ed esattamente, al concetto di «ipoverità» della poesia.

Scrive Maurizio Ferraris: «Così, la postverità (potremmo dire la “post verità”, la verità che si posta) è diventata la massima produzione dell’Occidente. Quando si dice che oggi si producono balle in quantità industriale, la frase fatta nasconde una verità profonda: davvero la produzione di bugie ha preso il posto delle merci».3]

Il principio fondamentale di questo realismo post-veritativo è: la forma-poesia come produzione di ipoverità, di iperverità e di post-verità.

quando «i platani sul Tevere diventeranno betulle», saremo già nell’epoca del totalitarismo. Tu lo avevi già previsto. Quando la pandemia sarà terminata il capitalismo continuerà a esistere, e sarà ancora più aggressivo.

Il Covid19 ha sostituito la ragione. È possibile che anche in Occidente arrivi lo Stato di polizia digitale in stile cinese. Non credo che il neoliberalismo come modello economico sia in crisi. È probabile che lo shock causato dal Covid19 determini in Europa un regime di polizia digitale come quello cinese. Già Giorgio Agamben ci ha ammonito del pericolo che lo stato d’eccezione diventerà la situazione normale delle future democrazie illiberali. Il Covid19 non sconfiggerà il capitalismo, anzi lo rafforzerà. Il virus ci rende deboli e fragili, ci isola ed esaspera gli egoismi e gli individualismi, i populismi e i sovranismi. Nello stato della «nuda vita» agambeniana ognuno si preoccuperà della propria sopravvivenza. La solidarietà sarà una parola del passato. L’uguaglianza dello stato di diritto anche.

Il filosofo «Žižek afferma che il virus ha assestato un colpo mortale al capitalismo, ed evoca i fantasmi di un oscuro comunismo. Crede anche che il virus possa far cadere il regime cinese. Žižek si sbaglia. Non succederà niente di tutto ciò.» Condivido l’analisi del filosofo cinese Byung-Chul-Han. La Cina spaccia il suo Stato di polizia digitale come la soluzione della pandemia, esibirà la superiorità del suo sistema rispetto a quello delle democrazie dell’Europa. Idem Putin il quale ha dichiarato più volte che le democrazie liberali dell’Europa sono in disfacimento.

(Giorgio Linguaglossa)

.

1] M. Ferraris, Postverità e altri enigmi, Il Mulino, 2017, p. 122

2] Ibidem

3] Ibidem p. 115,116

Giuseppe Talìa

La poesia del dopo COVID-19.

Riguardo al Nostro Giuseppe Conte, poeta, che nel tempo ha invocato gli dei e che continua, dopo aver preso un abbaglio clamoroso scambiando un modesto video montaggio di un’agenzia di propaganda per un’immagine reale della prima guerra mondiale, non ce lo dimentichiamo, ricordiamo questa sestina cattiva da La Musa Last Minute, Progetto Cultura, Roma 2018.

Giuseppe Conte

Né ferite né fioriture sono possibili

Lo dice il telegiornale non stop h24

E alla tavola rotonda che fu di re Artù

Si siedono ora tredici famiglie del gruppo

Bilderberg a cui importa solo il think tank

Della Parca parcheggiata nell’Economia

Tomas Tranströmer

Entrammo. Un’unica enorme sala,

silenziosa e vuota, dove la superficie del pavimento era

come una pista da pattinaggio abbandonata.

Tutte le porte chiuse. L’aria grigia.

Un esempio indiscutibile di come sia mutata la percezione del mondo dell’uomo contemporaneo. Il quale guarda le cose con sguardo diretto, e non vede niente. Infatti, il poeta svedese impiega sempre lo stile nominale, chiama subito le cose in causa e, in tal modo, causa le cose, le nomina, dà loro un nome. Entra subito per la via sintattica più breve dentro la cosa da dire. Perché nel mondo totalmente oscurato non c’è più tempo da perdere. Nel mondo degli ologrammi penduli non c’è più spazio per gli argomenti in pro della colonna sonora. Nel mondo totalmente oscurato chi parla di Bellezza non sa che cosa dice, o è un imbonitore o è un falsario. Oggi il miglior modo per concludere una poesia è: «Tutte le porte chiuse. L’aria grigia.» Chiudere. Chiudere le finestre. Chiudere le porte. Sbarrare gli ingressi. Scrivere su un cartello, in alto, sopra la porta d’ingresso: «Tutte le porte chiuse. L’aria grigia.»

Il problema dell’Aufgabe des Denkens come oltrepassamento del nichilismo e preparazione di una nuova dedizione – si configura ora come problema dell’aporetico oltrepassamento del principio di non contraddizione. Questo il tremendo compito assegnato da Heidegger al pensiero filosofico – che il pensiero deve assumere per affermare la sua attività ed autonomia. Solo nel segno di questo compito, solo nella ricerca di una giusta esperienza dell’origine si apre per l’uomo la possibilità di una vita autenticamente etica:

«Ethos significa soggiorno (Aufenthalt), luogo dell’abitare. La parola nomina la regione aperta dove abita l’uomo. L’apertura del suo soggiorno lascia apparire ciò che viene incontro all’essenza dell’uomo e, così avvenendo, soggiorna nella sua vicinanza. Il soggiorno dell’uomo contiene e custodisce l’avvento di ciò che appartiene all’uomo nella sua essenza. (…) Ora, se in conformità al significato fondamentale della parola ethos, il termine «etica» vuol dire che con questo nome si pensa il soggiorno dell’uomo, allora il pensiero che pensa la verità dell’essere come l’elemento iniziale dell’uomo in quanto e-sistente è già in sé l’etica originaria».1

La ricerca di questa etica originaria si cela nella tensione dell’Aufgabe des Denkens: il pensiero dell’essenza dell’essere come Léthe definisce il luogo, lo spazio aperto entro cui l’essenza dell’uomo trova il suo soggiorno. L’illuminazione di questo luogo essenziale è il compito del pensiero. Attraverso la comprensione dell’origine si può tornare all’originario, ad una pratica dell’origine, alla frequentazione di ciò che è originario, all’azione nel framezzo dell’ente e della storia. Solo con tale comprensione preliminare, possiamo essere com-presi nella nostra più vera essenza.

Se intendiamo in senso post-moderno (e quindi post-metafisico) la definizione heideggeriana del nichilismo come «riduzione dell’essere al valore di scambio», possiamo comprendere appieno il tragitto intellettuale percorso da una parte considerevole della cultura critica: dalla «compiuta peccaminosità» del mondo delle merci del primo Lukacs alla odierna de-realizzazione delle merci che scorrono (come una fantasmagoria) dentro un gigantesco emporium, al «valore di scambio» come luogo della piena realizzazione dell’essere sociale: il percorso della «via inautentica» per accedere al discorso poetico nei termini di cultura critica è qui una strada obbligata, lastricata dal corso della Storia. Della «totalità infranta» restano una miriade di frammenti che migrano ed emigrano verso l’esterno, la periferia. Il discorso poetico nella forma del polittico (in accezione di esperienza del post-moderno) è appunto la costruzione che cementifica la molteplicità dei frammenti e li congloba in un conglomerato, li emulsiona in una gelatina stilistica, arrestandone, magari solo per un attimo, la dispersione verso e l’esterno e la periferia.”

(Giorgio Linguaglossa)

E’ incredibile come la quartina di Tranströmer, con quel finale:

Tutte le porte chiuse. L’aria grigia.

corrisponda alla nostra situazione quotidiana, prigionieri all’interno delle nostre abitazioni, con tutte le porte e le finestre chiuse a causa del virus Covid19.

(Marie Laure Colasson)

Giorgio Linguaglossa

Stanza n. 1

K. invia il Signor F. sulla terra con una minuscola teca

K. sfregò uno zolfanello sul muro e accese il sigaro.

Il suo occhio di vetro sembrava osservarmi.

Poi accese il fuoco, ci mise sopra un bricco il quale cominciò a tossire.

Uscì fuori una figura di fumo che si contorceva.

«Ecco, questo è il Signor F.» disse K. «È una persona ragionevole,

con lui si possono fare ottimi affari…».

«Sa, è stato per tanto tempo nell’aldilà. Adesso però è stato dichiarato innocente.

E per questo riabilitato e restituito al pianeta Terra,

tra gli umani».

Fece una giravolta. Uno sgambetto.

Si infilò il monocolo sull’occhio di vetro.

Mostrò una minuscola teca. «Ecco, questo è il vasetto di Pandora.

Contiene il Covid19, un affaruccio con la corona lipidica che si scioglie ad una temperatura

di 27 gradi. Mille volte più piccolo di un globulo rosso…».

Azazello fece uno sberleffo, una piroetta.

«La sentenza di assoluzione è la prova di un errore giudiziario», disse K. con sussiego, riprendendo il discorso interrotto.

«Ciascuno è intimamente innocente»,

«E intimamente colpevole». «La confessione è il miglior argomento

in pro del giudizio».

Poi prese a passeggiare in cerchio.

Nel frattempo una ladyboy in calzamaglia a rete iniziò a litigare con Azazello.

«Sei piccolo e brutto!, e stupido!, non sai neanche come si tratta una Milady!, tornatene da dove sei venuto, scimunito!».

«È estremamente riprovevole giocare con il Covid19, non crede?», riprese K. il filo del discorso dove lo aveva lasciato. E si aggiustò la mascherina.

Nel frattempo, la teiera si alzò dal tavolo

E versò nella tazza di F. un tè bollente.

Che il Signor F. bevve d’un sorso. Deglutì sonoramente.

Il pomo d’avorio fece su e giù.

Continua a leggere →