Il gioco dell’Altro

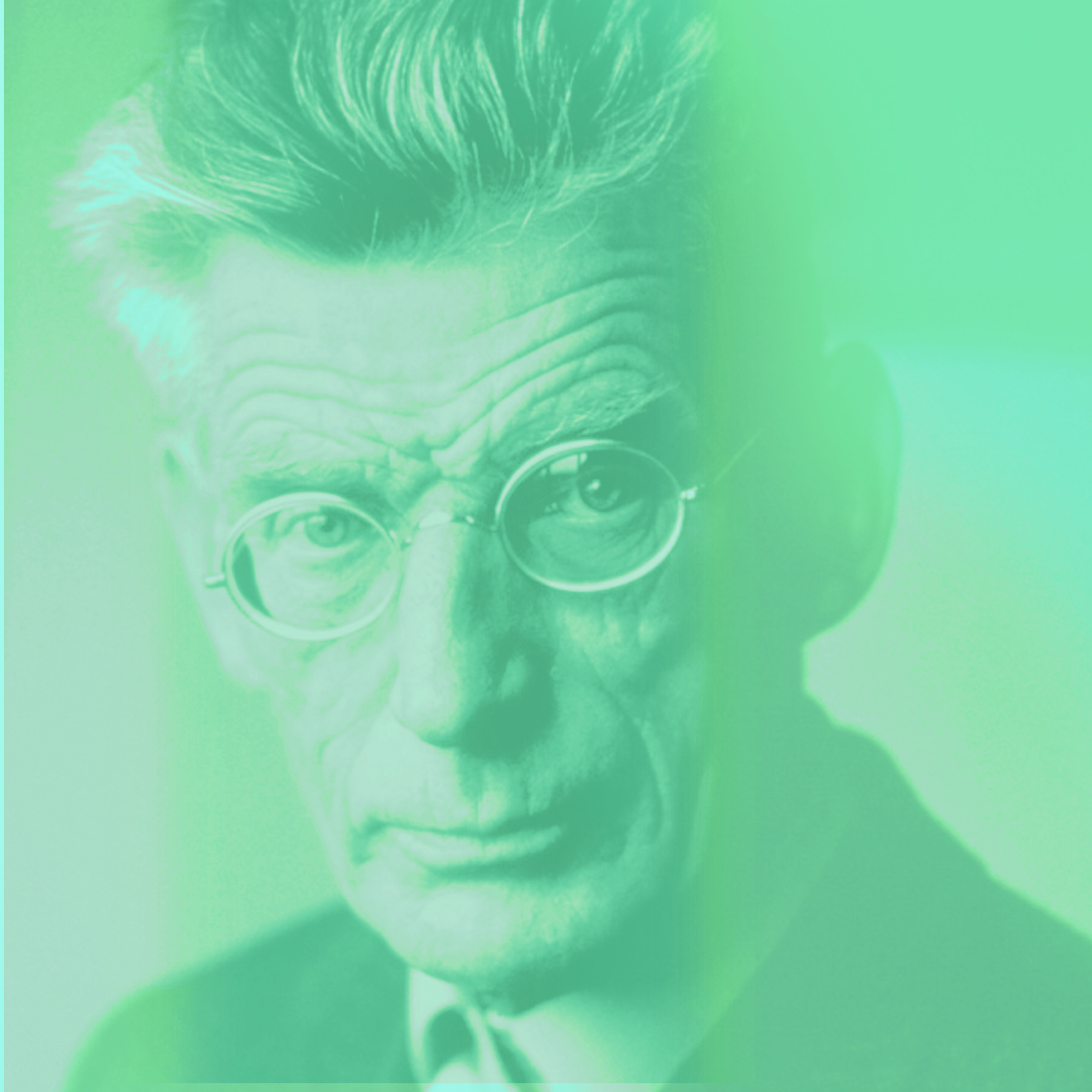

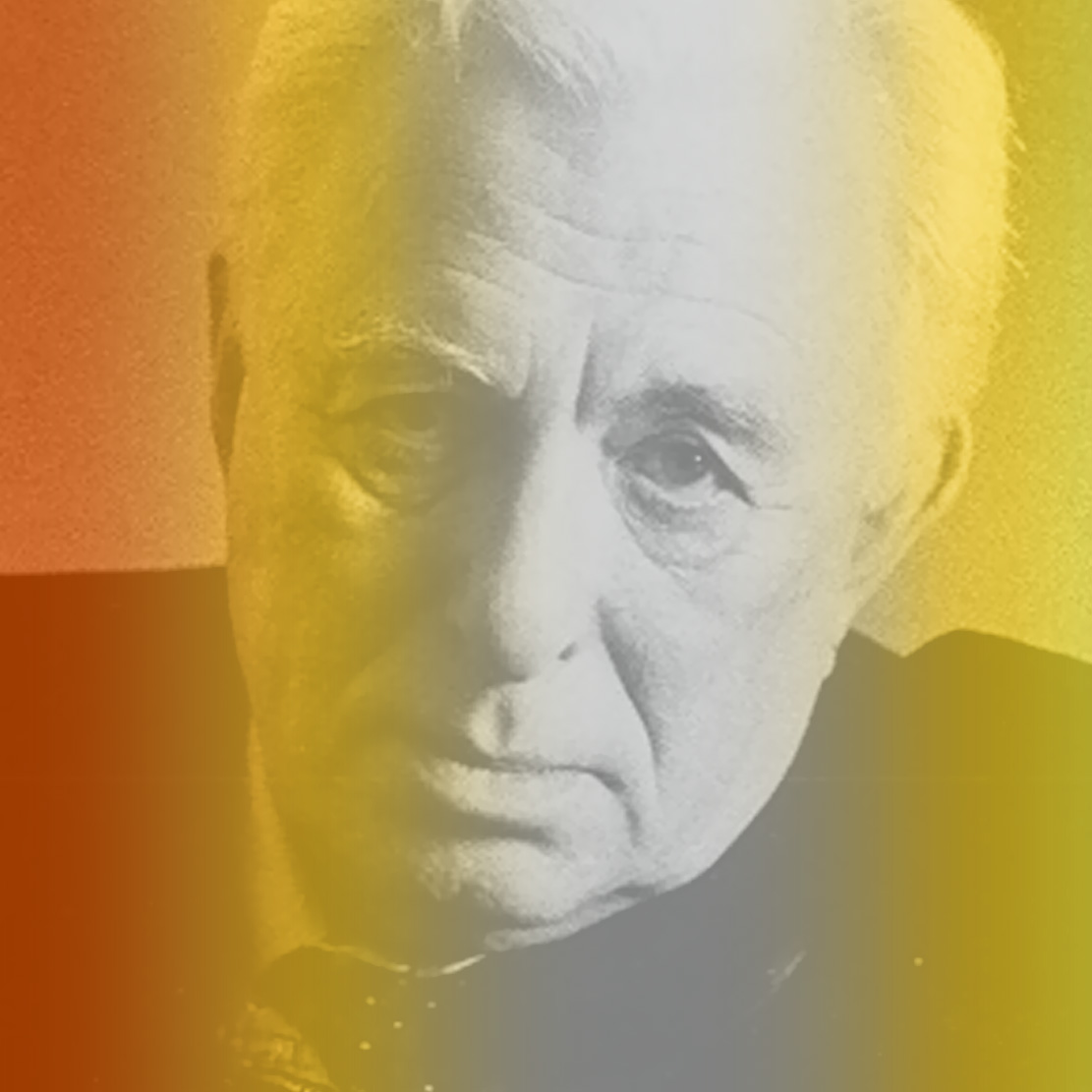

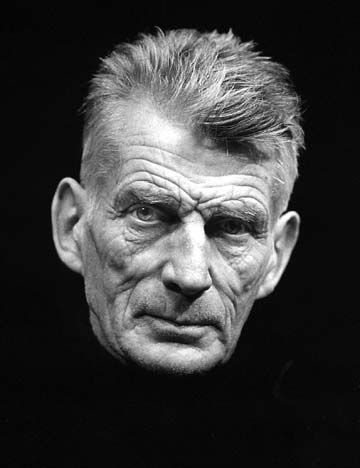

Pierre de Ronsard nacque nel castello della Possonnière, Vendôme, nel 1524, figlio di un gentiluomo di corte e uomo d’armi amante della cultura. Introdotto a 12 anni a corte in qualità di paggio del Delfino, dopo una serie di viaggi al seguito del re il suo avvenire a corte fu gravemente compromesso da una malattia che lo rese sordo e lo indusse a orientare la propria vita verso gli studi letterari. Ricevuta la tonsura nel 1543, iniziò a dedicarsi allo studio dei classici frequentando le lezioni dell’ellenista e filologo Dorat e avendo come compagni di studio Jean Antoine de Baïf, Joachim du Bellay e altri, con i quali costituì il nucleo della nuova scuola poetica che nel 1556 designò con il nome di Pléiade. Ben presto considerato la figura più rappresentativa della giovane scuola, iniziò la sua sterminata serie di pubblicazioni nel 1550 (non citeremo qui tutte le sue opere: sarebbe un elenco lunghissimo) con una raccolta in quattro libri, Les Odes, di ispirazione pindarica e oraziana. Non pago della lezione classica e alla ricerca di nuove formule espressive cui adattare la lingua francese, fu petrarchista nella raccolta Les Amours (1552-78), ispirati dall’amore per Cassandra Salviati, rustico e faceto nelle Folastries (1553), spontaneo e naturale nella Continuation (1555) e nella Nouvelle Continuation des Amours (1556), quasi alla ricerca di un consenso popolare, sorprendente nell’aristocratico programma della Pléiade.

Poeta ufficiale di corte dal 1558 sotto Enrico II, scrisse numerose poesie di circostanza, riunite nel 1565 nelle Elegies, Mascarades et Bergerie. Tentò anche la poesia epica, tracciando nella Franciade il disegno di un grande poema sulle origini della dinastia reale di Francia: vi lavorò a lungo, incoraggiato da Carlo IX, ma pubblicò (1572) solo quattro dei ventiquattro canti progettati, e poi abbandonò il progetto alla morte di Carlo IX (1574).

Col declino a corte, deluso e infermo, trovò una nuova fonte di ispirazione nell’amore per una dama di compagnia di Caterina de’ Medici, Hélène de Surgères, che gli fece ritrovare la grazia dei primi poemi d’amore nel ciclo dei Sonnets pour Helene (1578), cui si affiancano il Seconde Livre des Sonnets pour Helene e il ciclo Sur la mort de Marie, nei quali ritrova l’ispirazione petrarchista, ma con minore artificio. Sempre nel 1578 appare, nella quinta edizione delle sue opere, una sezione, Sonnets et Madrigals pour Astree, dedicata a Françoise Babou de la Bourdaisière, dame d’ Estrée.

Nel ritiro dei suoi priorati, curò periodicamente e puntigliosamente le edizioni complete della sua opera e dettò prima di morire i Derniers vers (pubblicati postumi nel 1586), di un realismo doloroso, ma non privo d’ironia, nella rappresentazione della vecchiaia e della malattia. Morì a Saint-Cosme-en-l’Isle (Tours) nel 1585.

Il gioco dell’Altro

Stances

J’ay varié ma vie en devidant la trame

Que Clothon me filoit entre malade et sain,

Maintenant la santé se logeoit en mon sein,

Tantost la maladie, estreme fleau de l’ame.

La goutte ja vieillard me bourrela les veines,

Les muscles et les nerfs, execrable douleur,

Montrant en cent façons par cent diverses peines

Que l’homme n’est sinon le subject de malheur.

L’un meurt en son printemps, l’autre attend la vieillesse,

Le trespas est tout un, les accidens divers –

Le vray tresor de l’homme est la verte jeunesse,

Le rest de nos ans ne sont que des hivers.

Pour long temps conserver telle richesse entiere

Ne force ta nature, ains ensuy la raison,

Fuy l’amour et le vin, des vices la matiere,

Grand loyer t’en demeure en la vieille saison.

La jeunesse des Dieux aux hommes n’est donnee

Pour gouspiller sa fleur: ainsi qu’on voit fanir

La rose par le chauld, ainsi mal gouvernee

La jeunesse s’enfuit sans jamais revenir.

Stanze

Ho sbrogliato la vita imbrogliando le premesse

di un destino inventato in salute e in malattia –

talora fu salute, fiore di cortesia,

talaltra malattia, e batteva la messe.

Venne vecchiaia, e la gotta boia che i nervi e le vene

e i muscoli mi trasse mi trae con le ritorte,

dicendo in cento modi, facendo in cento pene

che la vita di un uomo non è che malasorte.

Chi falcia primavera, chi invecchia la vecchiezza,

ma è una la morte, spina a minuti spini esterni –

unica cifra all’anno è la verde giovinezza,

tutto il resto non è che un’annata d’inverni.

Per conservare a lungo quel verde vitalizio

non forzare il tuo segno, e segui la ragione:

fuggi il vino e l’amore, semenzai di ogni vizio –

raccoglierai da vecchio, nell’ultima stagione.

La giovinezza è dio, brevemente immortale.

Tu non gualcirne il fiore – cosí come i rosai

per troppo sole perdono la rosa, spesa male

giovinezza si perde, lei che non torna mai.

Sonets

I

Je n’ay plus que les os, un Squelette je semble,

Decharné, denervé, demusclé, depoulpé.

Que le trait de la mort sans pardon a frappé,

Je n’ose voir mes bras que de peur je ne tremble.

Apollon et son filz deux grans maistres ensemble,

Ne me sçauroient guerir, leur mestier m’a trompé,

Adieu, plaisant soleil, mon oeil est estoupé,

Mon corps s’en va descendre où tout se desassemble.

Quel amy me voyant en ce point despouillé

Ne remporte au logis un oeil triste et mouillé,

Me consolant au lict et me baisant la face,

En essuiant mes yeux par la mort endormis?

Adieu chers compaignons, adieu, mes chers amis,

Je m’en vaiy le premier vous preparer la place.

Sonetti

I

Io sono un mucchio d’ossa, al mio scheletro assomiglio,

senza piú carne, e nervi, e muscoli, e struttura,

evito di guardarmi per non farmi paura

ché in me senza perdono morte prova l’artiglio.

Neanche il fiore dei medici, il primario e suo figlio,

saprebbero guarirmi – sbaglierebbero cura.

La luce è andata via dalla camera oscura,

io piano piano vado dove tutto è scompiglio.

Da quel che fui e non sono gli amici vanno via

portandosi negli occhi lacrime e nostalgia,

gli addii in una carezza di lievissimo accosto.

Io ormai sto sempre a letto, e tengo gli occhi chiusi,

e penso amici addio, miei carissimi intrusi,

me ne andrò io per primo, vi terrò caldo il posto.

II

Meschantes nuicts d’hyver, nuicts filles de Cocyte

Que la terre engendra d’Encelade les seurs,

Serpentes d’Alecton, et fureur des fureurs,

N’aprochez de mon lict, ou bien tournez plus vitte.

Que fait tant le soleil au gyron d’Amphytrite?

Leve toy, je languis accablé de douleurs,

Mais ne pouvoir dormir c’est bien de mes malheurs

Le plus grand, qui ma vie et chagrine et despite.

Seize heures pour le moins je meur les yeux ouvers,

Me tournant, me virant de droit et de travers,

Sus l’un, sus l’autre flanc je tempeste, je crie,

Inquiet je ne puis en un lieu me tenir,

J’appelle en vain le jour, et la mort je supplie,

Mais elle fait la sourde, et ne veut pas venir.

II

Brutte notti d’inverno, nebbie di grigio inferno

che la terra svapora dal suo fuoco profondo,

groviglio di serpenti, furore furibondo,

state via, o piú veloci rigiratevi al perno.

Il sole dorme in mare, nel lungo fiume esterno,

io dentro in veglia avvito la vite e lo sprofondo

dei mali al perno dritto dell’insonnia, il piú immondo

dei mali, il male grigio che i mali prende a scherno.

Per sedici ore almeno mi sto, gli occhi sbarrati,

girandomi e voltandomi da tutti quanti i lati

fianco scambiando a fianco, e smanio, e grido forte,

ma spinge l’inquietudine stridendo le altalene,

e io chiamo invano il giorno, e supplico la morte,

ma quella fa la sorda, e non viene, non viene.

III

Donne moy tes presens en ces jours que la Brume

Fait les plus courts de l’an, ou de ton rameau teint

Dans le ruisseau d’Oubly dessus mon front espreint,

Endor mes pauvres yeux, mes gouttes et mon rhume.

Misericorde ô Dieu, ô Dieu ne me consume

À faulte de dormir, plustost sois-je contreint

De me voir par la peste ou par la fievre esteint,

Qui mon sang deseché dans mes veines allume.

Heureux, cent fois heureux animaux qui dormez

Demy an en voz trous, soubs la terre enfermez,

Sans manger du pavot, qui tous les sens assomme.

Je n’ay mangé, j’ay beu de son just oublieux,

En salade cuit, cru, et toutesfois le somme

Ne vient par sa froideur s’asseoir dessus mes yeux.

III

In questi giorni in cui l’inverno gira il carro

grigio a giri piú stretti, tu con la tua bacchetta

tinta d’oblio bagnandomi dell’acqua benedetta

addormentami gli occhi, e la gotta, e il catarro.

Dio, regala la notte a me, che gli occhi sbarro –

morta è la notte. O, in cambio, dammi una morte netta

di peste nera, o febbre, e sguinzaglia la saetta

verde al mio sangue secco di un guizzante ramarro.

Felicissimi voi, animali che giacete

per tutto un mezzo anno nelle tane segrete,

e non sapete il papavero che i sensi, il senso toglie.

Io so come si mangia, e so come si beve,

crudo, cotto, in decotto, ma il sonno non si scioglie,

ma non si scioglie il grigio girando in fresca neve.

IV

Ah longues nuicts d’hyver, de ma vie bourrelles,

Donnez moy patience, et me laissez dormir,

Vostre nom seulement, et suer et fremir

Me fait par tout le corps, tant vous m’estes cruelles.

Le sommeil tant soit peu n’esvente de ses ailes

Mes yeux tousjours ouvers, et ne puis affermir

Paupiere sur paupiere, et ne fais que gemir,

Souffrant comme Ixion des peines eternelles.

Vieille umbre de la terre ainçois l’umbre d’enfer,

Tu m’as ouvert les yeux d’une chaisne de fer,

Me consumant au lict, navré de mille pointes.

Pour chasser mes douleurs ameine moy la mort.

Hà mort, le port commun, des hommes le confort,

Viens enterrer mes maux, je t’en prie à mains jointes!

IV

Notti lunghe d’inverno, mie carnefici a vita,

perdonate un riposo al mio traino di dies irae,

gli araldi della notte – Non potrai piú dormire –,

gl’infermieri di giorno, l’astanteria gremita.

Neanche l’ombra del sonno mi sfiora con le dita

questi occhi sempre aperti, e dilatano le spire

le rime delle palpebre, ma senza mai finire,

dilatando il serpente la sua ruota infinita.

Tu ombra per terra e inferno tornante risorgiva

m’incateni col ferro di una luce cattiva

al mio letto di chiodi, e penombra, e sudore.

Gira a questa catena per sinistra la chiave,

nel porto della morte ormeggiami la nave,

e butta in mare il grave – carico –, per favore.

V

Quoy mon ame, dors tu engourdie en ta masse?

La trompette a sonné, serre bagage, et va

Le chemin deserté que Jesuchrist trouva,

Quand tout mouillé de sang racheta nostre race.

C’est un chemin facheux borné de peu d’espace,

Tracé de peu de gens que la ronce pava,

Oú le chardon poignant ses testes esleva,

Pren courage pourtant, et ne quitte la place.

N’appose point la main à la mansine, apres

Pour ficher ta charue au milieu des guerets,

Retournant coup sur coup en arriere ta vue:

Il ne faut commencer, ou du tout s’emploier,

Il ne faut point mener, puis laisser la charue,

Qui laisse son mestier, n’est digne du loier.

V

Tu dormi, anima, dentro la tua opaca carcassa.

La tromba suona. Stringi al bagaglio i cinturini,

e va’ con Gesú Cristo al piú sperso dei cammini,

dove pieno di sangue per noi pagò la tassa.

Quella è una strada stretta, per cui a stento si passa,

per cui passano in pochi, lastricata di spini,

guardata dalle lance dei cardi ametistini.

Là ci vuole coraggio, guardia che non si abbassa.

Non prendere l’aratro, che è troppo utile arnese,

se poi dovrai piantarlo in mezzo alla maggese

e non pensarci piú, voltando gli occhi indietro –

abbandonale prima, non poi, le tue intraprese,

non metterti ad arare per lasciare l’aratro.

Un lavoro a metà non ricopre le spese.

VI

Il faut laisser maisons et vergers et Jardins,

Vaisselles et vaisseaux que l’artisan burine,

Et chanter son obseque en la façon du Cygne,

Qui chante son trespas sur les bors Maeandrins.

C’est fait j’ay devidé le cours de mes destins,

J’ay vescu j’ay rendu mon nom assez insigne,

Ma plume vole au ciel pour estre quelque signe

Loin des appas mondains qui trompent les plus fins.

Heureux qui ne fut onc, plus heureux qui retourne

En rien comme il estoit, plus heureux qui sejourne

D’homme fait nouvel ange aupres de Jesuchrist,

Laissant pourrir ça bas sa despouille de boue,

Dont le sort, la fortune, et le destin se joue,

Franc des liens du corps pour n’estre qu’un esprit.

VI

Ora: sgombrare casa, e frutteti, e giardini,

e stoviglie e paccottiglie, sostanze d’artificio,

ripiegare le ali, e cantarsi l’ufficio

come i cigni sui sassi dei fiumi damaschini.

Chiuso. Ho sbrogliato il filo di tutti i miei destini,

ho vissuto, al mio nome ho elevato alto edificio,

alta sui tetti al vento l’insegna alza l’auspicio,

in basso ad uno ad uno si smorzano i lustrini.

Felice chi non nacque, piú felice chi torna

al suo niente lontano, felice chi soggiorna

nella casa degli angeli accanto a Gesú Cristo

abbandonando ai vermi la sua spoglia corrotta

che fu al caso e alle sorti giocosa bancarotta –

libero finalmente, non sentito, non visto.

Pour son tombeau

Ronsard repose icy qui hardy dés enfance

Détourna d’Helicon les Muses en la France,

Suivant le son du luth et les traits d’Apollon:

Mais peu valut sa Muse encontre l’eguillon

De la mort, qui cruelle en ce tombeau l’enserre,

Son ame soit à Dieu, son corps soit à la terre.

Per la sua tomba

Qui riposa Ronsard. Dal suo piú verde oriente

delle muse francesi seminò la semente,

e in musica e parole inseguì la sua canzone.

Ma poesia non ha lima che spunti lo sperone

di morte, che fa forza in questo luogo profondo.

L’anima sia di Dio, Pierre Ronsard sia del mondo.

À son ame

Amelette Ronsardelette,

Mignonnelette doucelette,

Treschere hostesse de mon corps,

Tu descens là bas foiblelette,

Pasle, maigrelette, seulette,

Dans le froid Royaume des mors:

Toutesfois simple, sans remors

De meurtre, poison, ou rancune,

Méprisant faveurs et tresors

Tant enviez par la commune.

Passant, j’ay dit, suy ta fortune

Ne trouble mon repos, je dors.

Alla sua anima

Anima piccola,

Ronsarde, ma piú piccola,

vaga, piccola, dolce, piccola,

ospite amica del mio corpo,

tu discendi laggiù debole, piccola,

pallida, rigida, piccola piccola,

dentro il freddo Reame morto –

eppure semplice, senza un rimorso

di bile nera, veleno o spada,

a ori e favori voltando il dorso,

cui il mondo tanto bada.

Passante, ho detto – tu segui la tua strada,

non disturbare, dormo.

Nota di traduzione di Annamaria De Pietro

M’innamorai di Pierre Ronsard al ginnasio, sul bel libro di letteratura francese di Margherita Tesio con uno Chardin in copertina. Erano, in grafia modernizzata, i celeberrimi Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle e Mignonne, allons voir si la rose; due, ma bastarono.

Passarono gli anni, e un bel giorno del 2005 li tradussi. Ma non bastava, e allora comprai le Oeuvres complètes, Editions Gallimard, e si aprirono le cateratte di un innamorato possesso: in un anno e mezzo tradussi più di trecento testi.

Entravo come in un bosco in quella lingua tanto diversa dal francese moderno, una lingua scagliosa, ruvida, stagna, piena di consonanti, come le tante esse non ancora dileguate sotto il tettuccio dell’accento circonflesso in parole come esté o eslever, irta di iniziali maiuscole in selva stretta, affidata a una grafia mutevole, non ancora stabilizzata, e per ciò stesso sorprendente, da pronunciare in modo diverso rispetto alla pronuncia attuale: ai tempi di Ronsard, il guerresco, l’elegante Cinquecento francese, non esistevano ancora la u uvulare e la erre uvulare (l’erre moscia che per noi oggi è tratto distintivo di quella lingua); permanevano desinenze poi cadute in desuetudine, come ad esempio nell’affascinante enchanteresse (incantatrice); all’imitazione petrarchesca retrostava qualcosa di medioevale, in quel viaggio di passaggio coscientemente navigato da Ronsard con il gruppo della Pléiade del quale fu il più grande rappresentante, verso una poesia seducente, arricchita dai mille aspetti della lingua, da un apparato di parole che, secondo la sua dichiarata intenzione, attingesse anche all’uso, alla vasta terminologia degli oggetti concreti, dei manufatti, dei mestieri, degli artigiani, dei marinai, dei sarti; e dei geografi, dei pittori, e ai dialetti di Francia, e al disusato, e alla Grecia, e a Roma, in una cerca vagabonda che fra le cose esatte, concrete del mondo postulava lontano il desiderio di congiungersi con l’unità di Dio. In Ronsard c’è la Grecia, c’è Roma, c’è Petrarca, in un delizioso sonetto giocoso fa capolino il trecentesco Roman de la Rose; e c’è la vita fisica e concreta dei luoghi e delle imprese di Francia, c’è lo smagliare della corte, che lui servì non solo ricoprendo incarichi ufficiali, ma anche come un sia pur discusso (secondo il topos dell’allontanamento dalla corte falsa e ingannatrice per una fuga in una mitologica, letteraria zona di autenticità del sentire) faro di ricchezza, e potere accostabile in minore al potere assoluto della divinità. In una lettera a un giovane poeta, manifesto di poetica, consiglia appunto di occupare il più vasto spazio poetico possibile, coltivare tutti i generi (è quello che R. fa); suggerisce una poetica della varietà e dell’abbondanza, un’imitazione vagabonda che corrisponda a un vagabondaggio nella natura, nell’interesse a tutte le scienze, che è solo del re, oltre che del poeta. Addita un senso della corporeità curioso e mutevole, che lui pratica, contro il platonismo alla moda, fino alla malizia di una sensualità acuta e felice, marezzata qua e là di un’elegante, serena ambiguità sessuale. E, dopo una disamina dei metri francesi e di tutti gli attrezzi dello stile, conclude: «La regola più perfetta è nel tuo orecchio».

Ronsard era attratto dal cambiamento, dalla metamorfosi delle cose create, che sparsamente racchiudono in sé il divino, che sono, una per una, tutti i nomi di dio. Così negli dèi greci, che tanto spesso appaiono nei suoi testi, vede la nominazione vicaria di tutte le operazioni di Dio, dispersione ricchissima di quell’unità ordinante che è e resta l’aspirazione ma che può essere attinta solo nel mutevole disperso, del quale fa parte la morte. Ma, a mio parere, anche di fronte alla morte non demorde un suo sottilissimo umorismo, che anche in questi Ultimi versi traluce nella spietata, circostanziata cognizione, ricognizione del dolore fra le spire del pavot, il papavero, l’oppio cui si avvezzò da giovane per combattere l’insonnia.

Fra desiderio pressante di unità e acribia sottilissima applicata ai dati, alle cose, si pone il suo fare e rifare più volte edizioni di Oeuvres complètes: è il tentativo di fare del suo libro se non l’immagine dell’unità almeno il suo simulacro.

E così, via via che traducevo sempre più m’innamoravo di quest’uomo simpatico, umorista, attivo, sportivo, coltissimo, addolorato con sobrietà subito pronta a mutarsi in scherzo, innamorato forse solo dei nomi (Cassandra, Elena, icone letterarie, come suggerisce Jaqueline Risset), ma secondo me innamorato davvero, con melanconica, e sorridente, e maliziosa sensualità – di donne vere; curiosissimo del mondo (prediligeva i libri dei geografi, quelli che misurano l’universo), seguiva tutte le scienze. E, forse sulla scorta del suo amore per la metamorfosi, mi costruivo un mio spirito della traduzione.

Che necessariamente deve tradire in qualche maniera, da qualche parte. Io ho deciso, istintivamente, subito, prima di leggere la prefazione dei curatori e la sua lettera-poetica al giovane poeta, di tradire sul versante della fedeltà contenutistica e semantica al testo, e di essere invece fedelissima quanto alla forma e struttura, nel rispetto della metrica, delle rime, sia in fine di verso che al mezzo, delle allitterazioni (ove è stato possibile); nel rispetto del respiro, dell’intavolatura testuale. È stato un lavoro improbo, ma di una vitalità che, giustappunto, era amore.

Fra i tradimenti perpetrati la sostituzione degli dèi antichi con i fenomeni naturali o di situazione corrispondenti, ove concretamente si declinano i poteri, sostituzione che, mi sono accorta dopo aver letto la prefazione e la lettera teoretica, seguiva senza saperlo il suo criterio di riduzione dell’iconico astratto alla terrena concretezza. Ancora, la delocazione da un verso all’altro di tessere di significato, seguendo in molti casi il filo di un’analogia sonora, o semantica, che dall’allontanamento infedele ricostruisse una fedeltà errante, non parola per parola, ma per così dire scaturita dalla visione dall’alto di una mappa i cui elementi potevano essere spostati sì, ma a patto che alla fine, chiuso il cerchio, la mappa restasse quella mappa, al traino della trasformazione vagabonda che tanto gli piaceva. E ancora, sempre lungo una linea di concretizzazione, oggettivazione dentro il mondo visibile, ho trasferito portata e significato di situazioni, comportamenti, sentimenti soggettivi in correlativi concreti, che riflettono il ronsardiano amore per la varietà del mondo. Spesso ho calcato la mano, accentuando i registri, dal doloroso all’amoroso, sensualissimo, fino al buffo, come per spremerne, chissà, fino all’ultima goccia la densità del dettato. Forse mi sono illusa, forse ho fatto un’operazione riprovevole, ma io sentivo, sentivo onestamente, che quell’uomo adorabile così io non lo tradivo. Purtroppo non potrò avere la sua opinione. Mi piacerebbe.

Devo comunque precisare che tutte queste delocazioni traditore io le ho attuate non in base a un predisposto, premeditato progetto; sono venute potrei dire spontaneamente, e solo rileggendo a posteriori, e confrontando i passi del lungo lavoro a fronte dei testi originali, tali delocazioni mi sono apparse come criterio unificante, come modo del tradurre. Ma questo accade sempre nella scrittura poetica, anche in quella in proprio, nella quale ci si confronta con sé stessi a salti e scavalcando.

Pierre de Ronsard

LES DERNIERS VERS: sono nove testi, scritti poco prima di morire nel lago grigio dell’insonnia. Alcuni li ha dettati ad amici dopo averli pensati di notte, fino all’ultimo vivo e in cerca, fino all’ultimo grandissimo poeta; ronce ardant, secondo l’etimologia favolosa che si compiaceva di costruire attorno al suo cognome. Fra la foresta e Dio, roveto ardente.

Desidero soffermarmi sui luoghi testuali nei quali più chiaramente e compiutamente appaiono i miei numerosi tradimenti. Per darne ragione, per tentare di giustificarne l’amorosa necessità smontandoli e rimontandoli con piccoli attrezzi scovati a volte in chissà quali ripostigli e da ogni dove. La traduzione è una traversata lunga, e ha bisogno di assai variegata attrezzatura e ugualmente di oggetti minimi e umilissimi. È una pratica impura, piena di scorie e frammenti, e di impreviste lontananze, e lei passando fa la chiama.

Per la mitologia naturalizzata non porto esempi: i casi sono lì da vedere.

STANCES

- 3. se logeoit en moin sein si accresce in fiore di cortesia, che è l’ospitalità. Inoltre fiore anticipa il printemps al v. 9;

- 4. batteva la messe (operazione che si faceva con il pascoliano correggiato) si rifà all’extreme fleau: flagello come correggiato;

- 9. invecchia interpreta a orecchio attend: la vecchiezza prolunga l’attesa (non si parla forse di ‘attesa di vita’?); chi muore giovane ha poco da attendere.

SONETTO I

- 5. La sfumatura umoristica dell’incapacità terapeutica di Apollon et son filz è stata rafforzata trasformando Apollo nel primario in virtù della consueta riduzione degli dèi alla loro funzione, professionale in questo caso;

- 7. mon oeil est estoupé, per lo spostamento dal soggetto a una cosa concreta, diventa la luce è andata via dalla camera oscura; e la camera oscura è un apparecchio, un attrezzo, consono ai suoi multiformi interessi;

- 9. despouillé diventa quel che fui e non sono, introducendo dolorosamente un confronto, una storia di vita. Irredimibile declino espresso con strazio grammaticale da quella sequenza affannata di de-.

SONETTO II

- 5 > v. 6. gyron (grembo) ha, io credo, indotto, per virtù di paretimologia sonora, avvito la vite: avvitare è un girare. Inoltre Anfitrite, che io traduco con lungo fiume esterno, è la madre dell’acqua contenitrice, tutt’attorno. Ma avvito la vite anticipa me tournant, me virant de droit et de travers al v. 10, che pure ha al corrispondente v. 10 la sua traduzione quasi letterale;

- 8. chagrine ha probabilmente evocato il grigio per virtù di suono;

- 12. ancora trasferendo da persona a cosa, je ne puis en un lieu me tenir diventa spinge l’inquietudine stridendo le altalene, ed è possibile che stridendo abbia a che fare con inquiet. Ruggine?

Nei quattro versi centrali delle quartine la cupa e rimbombante e aggirante rima in –ondo si fa carico dell’aura fosca che domina il sonetto.

SONETTO III

- 6. à faulte de dormir diventa acrobaticamente morta è la notte. La mancanza del sonno si massimalizza e oggettiva nella mancanza della notte, nel suo mancare, nella sua morte;

- 8. da allume prende splendore il guizzante ramarro, guizzante come il pulsare della febbre;

- 11, 12 e 13. Il pavot, il papavero da oppio, il cui orrore si stringe in un’elegantissima climax di operazioni che sanno di cucina, preparazioni degne di un’insalata, di un minestrone. Ecco un esempio fulgente del suo senso dell’umorismo, che anche negli eventi più tragici trova un giro di garbo e d’ironia, come è evidente anche nei molti testi ‘in morte di’ …. Il suo lutto non è tombale, è un esercizio di alto magistero di trasfigurazione, di clemenza verso il male cercata e colta negl’infiniti prati del mondo.

SONETTO IV

- 3. vostre nom seulement si dilata in gli araldi della notte – Non potrai più dormire – La potenza del nome: il nome, che è pronuncia e identificazione, diventa esso stesso voce che dichiara e comanda;

- 8. dilatando il serpente la sua ruota infinita ingloba materialmente Issione e la sua ruota infinita, un tormento ciclico che non potrà finire, come il serpente che eternamente si mangia la coda;

- 9. L’intrigante, perturbante immagine della risorgiva forse rende l’ainçois, il ripensamento, il voltarsi a guardare indietro, dove la seconda ipotesi, la seconda istanza (astanza provvisoriamente occulta),l’enfer, oscuramente minaccia il suo ritorno alla prima, la terre;

- 11. consumant, la complessiva consumazione dell’infermo, si concretizza, verso il fuori nella penombra, verso il dentro nel sudore;

- 12. la mort sinistramente diventa il giro della chiave per sinistra;

- 13 e 14. le port si amplia trasformando il luogo-loculo terrestre (enterrer mes maux) in un vasto luogo di mare, ove il grave – carico per virtù di suono ha acquisito pesantezza dalla pesantezza intrinseca alla parola enterrer.

SONETTO V

È meraviglioso, triste, sobrio, concentrato in un senso da trovare, lontano, oltre il soffrire; ma prima, adesso, concentrato nello sguardo attento verso quel mondo pieno di cose e attrezzi, amorosamente accarezzati e guardati per l’ultima volta, che è tutta la nostra vita. È come un apologo di blanda saggezza, un racconto fatto all’angolo del camino per dei bambini che ascoltano, un po’ incantati un po’ impauriti.

- 2. serre bagage mi è diventato, sempre in ossequio alla minuta concretezza, stringi al bagaglio i cinturini (sia detto a margine:-ini è una rima difficilissima, un po’ come –ato).

- 7. le chardon poignant ses testes esleva. Qui le delocazioni traditore sono più d’una, ma strettamente intrecciate: nelle loro sommità i cardi sono ametistini; l’ametista è materia dura, e nobile, cardinalizia, quindi altera e superba; e infatti il cardo superbamente ses testes esleva;

- 8. ne quitte la place condivide con guardia che non si abbassa l’ambito della terminologia militare.

SONETTO VI

Anche questo è meraviglioso, scalando da un’urgenza battente piena di cose e ingombri e impacci (urgenza che io ho reso più urgente, quasi a suon di tamburo) a un progressivo rallentare, e svanire, e riposare, finalmente. Ma quel che resta e domina tutto è la sua arte orgogliosa, consapevole del proprio altissimo, non mortale valore.

- 2. Da vaisselles et vaisseaux a stoviglie e paccottiglie. Qui mi era Indispensabile preservare l’autorità sensante, significante dell’allitterazione. Ma, da lingua a lingua, non potevo conservare le esse intense, che dicono l’opacità, la pesantezza grigia da pietra pomice delle vanità del mondo, che porta giù e mortifica l’anima prossima all’estremo volo al confronto (ma quanto sono vitali queste cose, quanto si staglia e conta l’artisan mastro d’opra fina). Quindi, rispettando il significato dei termini, ho fatto ricorso all’allitterazione fra i gruppi –gl-, che, dall’altro canto , delle vanità del mondo rappresentano per suono il luccicare, il micare un po’ isterico al suono di sonagli, una frivolezza nobile, smagliante, anacronisticamente dico – fragonardesca;

- 3. Il Cygne scompare, rappresentato da quello che fa morendo, e, soprattutto, dal suo ripiegare le ali;

v- 4. les bors Maeandrins trasferiscono la loro serpentina tortuosità di riva alla marezzatura d’acqua dei fiumi damaschini, dallo stare all’andare. E il damasco è tessuto d’Oriente, proprio come fiume d’Oriente è il Meandro, compagni di luce mobile;

- 7. Dalla plume, che potrà essere signe, sintetizzando volo e suono in grande scala, pantografando, nasce l’insegna. E, in declinazione feriale, comune, l’insegna vola sui tetti, mentre la penna volava al cielo.

- 8. fra loin e in basso, che non ha corrispettivo nel testo originale, ho collocato il differenziale fra il luogo d’arrivo e il luogo di partenza del volo, il volo della penna-insegna, il volo dell’arte, che è alto edificio;

- 9 e 10. Un po’ complicato: da sejourne si è propagginata la casa, che è la casa degli angeli, meta e localizzazione fisica e cordiale per chi morendo è d’homme fait nouvel ange;

- 14. I liens du corps si trasferiscono dal morto a chi resta, e non lo vede più, non lo sente più. La libertà dai sensi da soggettiva diventa oggettiva, e così in qualche maniera, passato il testimone ai vivi, resta essa stessa viva.

POUR SON TOMBEAU

Vv. 1 e 2. Il suo più verde oriente è allo stesso tempo l’enfance ed Helicon, monte che sta ad oriente, verdeggiante miniera di poesia;

- 3. Apollon diventa la sua canzone, esito di un doppio inseguimento ad andata e ritorno: lui segue les traits (gli strali) d’Apollon, e insieme da quei traits è inseguito. Quest’uomo è deliziosamente complesso.

- 6. son corps traslittera nel suo nome e cognome, Pierre Ronsard a chiare lettere, in ossequio al suo dichiarato antiplatonismo: lui è il suo corpo, e questo, racchiuso nel suo nome, lo dona al mondo, che dall’opaca indeterminatezza della terre staglia lo spazio delle relazioni; lo dona ai suoi lettori, gl’interlocutori della fatica vagabonda, ordinante, di tutta una vita.

Mon ame soit à Dieu: ma Dio è così lontano, così unitario, così bisognoso del nostro conferirgli, di cosa in cosa, gl’innumerevoli frammenti di un corpo. Dedica di dovere formulare, ça me samble.

À SON AME

I primi sei versi traducono con levità prossima alla frivolezza la celeberrima Animula vagula blandula dell’imperatore Adriano. Nei versi successivi si declina, nell’ossequio ad un topos classico, una misurata tristezza, orgogliosa di non aver fatto del male.

Ho immediatamente scartato l’ipotesi di rendere con diminutivi i diminutivi originari. Il diminutivo in –ina mi sembrava terribilmente bamboleggiante; quello in –etta, rispettoso dell’originale e comunque più solido e asciutto, era d’altra parte appesantito dalla a finale, che inchioda, laddove la e indistinta della desinenza francese alleggerisce in levare. Non parliamo poi di una possibile –uccia, alle cui spalle stava inesorabile l’Ariannuccia leggiadribelluccia del Bacco in Toscana.

E allora ho delocato il senso della diminuzione in un aggettivo molto semplice, piccola. L’operazione, allargando le maglie del tessuto, mi ha costretto ad inserire un verso in più; ma non fu peccato, credo, perché il verso in più non fa che prolungare il timoroso blasone dell’anima e ritardare per un poco, per quel poco che si può, l’ingresso nel regno dei morti.

- 1> v.2. Ronsardelette, che al mio orecchio suona come un aggettivo o tutt’al più un’apposizione, diventa Ronsarde, ma più piccola. Ronsarde è un nome, è il suo nome trasformato dall’essenza femminile dell’anima (esempio ultimo e specioso di una giocosa ambiguità sessuale) sulla soglia dell’ultima porta, dell’ultima giravolta del creato.

- 10 > v. 9. Il soggettivo rancune si oggettiva in bile nera, che oltretutto è un termine tecnico della medicina.

Temo che questa disamina sia troppo lunga, ma scrivendo ho messo da parte i buoni proponimenti preparatori perché mi era (mi è) necessario rendere ragione del mio lavoro, e questo a mio parere poteva essere fatto (naturalmente a posteriori) soltanto lungo una verifica testuale dei temi e dei loro esiti formali, quelli di Pierre Ronsard, e così i miei.

Perché tradurre è la sfida del confronto, che si esplica in un canto amebeo nel quale ad andata e ritorno le ragioni, e così le irragioni, s’incrociano in filze e pause di parole, solo parole uguali al tutto. Per quel pochissimo che possiamo saperne.

Annamaria De Pietro è nata a Napoli, dove ha vissuto fino all’adolescenza, da padre napoletano e madre lombarda. Vive da tempo a Milano. Ha cominciato a scrivere non occasionalmente, ma sempre, in età matura. La sua prima pubblicazione in versi risale al 1997: Il nodo nell’inventario (Dominioni Editore, Como 1997). Sono seguiti Dubbi a Flora (Edizioni La Copia, Siena 2000), La madrevite (Manni, Lecce 2000), Venti fusioni a cera persa (Manni, Lecce 2002). Nel 2005 pubblica un libro in napoletano, Si vuo’ ‘o ciardino (Book Editore, 2005), col quale paga il suo tributo alla città d’origine, poco amata, mai più visitata. Nell’ottobre del 2012 esce Magdeburgo in Ratisbona (Milanocosa Edizioni, Milano, 2012). Ultima pubblicazione Rettangoli in cerca di un pi greco. Il Primo Libro delle Quartine (Marco Saya Edizioni, Milano 2015).

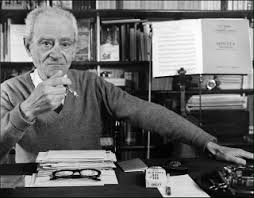

Commento di Giorgio Linguaglossa

Commento di Giorgio Linguaglossa Per la coinvolgente pagina odierna de “L’Ombra”, ecco la mia timida idea di “viaggio”.

Per la coinvolgente pagina odierna de “L’Ombra”, ecco la mia timida idea di “viaggio”.

3) E questa tua passione per l’isola di Bali?

3) E questa tua passione per l’isola di Bali?

Giorgio Linguaglossa è nato a Istanbul nel 1949 e vive e Roma. Nel 1992 pubblica Uccelli e nel 2000 Paradiso. Ha tradotto poeti inglesi, francesi e tedeschi tra cui Nelly Sachs e alcune poesie di Georg Trakl. Nel 1993 fonda il quadrimestrale di letteratura «Poiesis» che dal 1997 dirigerà fino al 2005. Nel 1995 firma, Giuseppe Pedota, Lisa Stace, Maria Rosaria Madonna e Giorgia Stecher il «Manifesto della Nuova Poesia Metafisica», pubblicato sul n. 7 di «Poiesis». È del 2002 Appunti Critici – La poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove proposte. Nel 2005 pubblica il romanzo breve Ventiquattro tamponamenti prima di andare in ufficio. Nel 2006 pubblica la raccolta di poesia La Belligeranza del Tramonto. Nel 2007 pubblica Il minimalismo, ovvero il tentato omicidio della poesia in «Atti del Convegno: È morto il Novecento? Rileggiamo un secolo», Passigli, Firenze. Nel 2010 escono La Nuova Poesia Modernista Italiana (1980 – 2010) EdiLet, Roma, e il romanzo Ponzio PilatoMimesis, Milano Nel 2011, sempre per le edizioni EdiLet di Roma pubblica il saggio Dalla lirica al discorso poetico. Storia della Poesia italiana 1945 – 2010. Nel 2013 escono il libro di poesia Blumenbilder (natura morta con fiori), Passigli, Firenze, e il saggio critico Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (2000 – 2013), Società Editrice Fiorentina, Firenze. Nel 2015 escono La filosofia del tè (Istruzioni sull’uso dell’autenticità) Ensemble, Roma, e Three Stills in the Frame Selected poems (1986-2014) Chelsea Editions, New York. Nel 2016 esce il romanzo 248 giorni Ed. Achille e la Tartaruga; sempre nello stesso anno cura l’Antologia di poesia Come è finita la guerra di Troia non ricordo (Roma, Progetto Cultura); nel 2017 pubblica la monografia critica sulla poesia di Alfredo de Palchi, La poesia di Alfredo de Palchi (Progetto Cultura) Ha fondato il blog lombradelleparole.wordpress.com – Il suo sito personale è:

Giorgio Linguaglossa è nato a Istanbul nel 1949 e vive e Roma. Nel 1992 pubblica Uccelli e nel 2000 Paradiso. Ha tradotto poeti inglesi, francesi e tedeschi tra cui Nelly Sachs e alcune poesie di Georg Trakl. Nel 1993 fonda il quadrimestrale di letteratura «Poiesis» che dal 1997 dirigerà fino al 2005. Nel 1995 firma, Giuseppe Pedota, Lisa Stace, Maria Rosaria Madonna e Giorgia Stecher il «Manifesto della Nuova Poesia Metafisica», pubblicato sul n. 7 di «Poiesis». È del 2002 Appunti Critici – La poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove proposte. Nel 2005 pubblica il romanzo breve Ventiquattro tamponamenti prima di andare in ufficio. Nel 2006 pubblica la raccolta di poesia La Belligeranza del Tramonto. Nel 2007 pubblica Il minimalismo, ovvero il tentato omicidio della poesia in «Atti del Convegno: È morto il Novecento? Rileggiamo un secolo», Passigli, Firenze. Nel 2010 escono La Nuova Poesia Modernista Italiana (1980 – 2010) EdiLet, Roma, e il romanzo Ponzio PilatoMimesis, Milano Nel 2011, sempre per le edizioni EdiLet di Roma pubblica il saggio Dalla lirica al discorso poetico. Storia della Poesia italiana 1945 – 2010. Nel 2013 escono il libro di poesia Blumenbilder (natura morta con fiori), Passigli, Firenze, e il saggio critico Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (2000 – 2013), Società Editrice Fiorentina, Firenze. Nel 2015 escono La filosofia del tè (Istruzioni sull’uso dell’autenticità) Ensemble, Roma, e Three Stills in the Frame Selected poems (1986-2014) Chelsea Editions, New York. Nel 2016 esce il romanzo 248 giorni Ed. Achille e la Tartaruga; sempre nello stesso anno cura l’Antologia di poesia Come è finita la guerra di Troia non ricordo (Roma, Progetto Cultura); nel 2017 pubblica la monografia critica sulla poesia di Alfredo de Palchi, La poesia di Alfredo de Palchi (Progetto Cultura) Ha fondato il blog lombradelleparole.wordpress.com – Il suo sito personale è:

«La verità dei fatti. Come le sarebbe piaciuta quell’espressione. lei adorava i luoghi comuni, ma quelli spogli; più erano squallidi, più le piacevano. Adorava l’esattezza, i numeri, tutto quello che a me ricordava la morte. Sarebbe stata capace, pensavo, di escogitare questa ridicola uscita di scena, ridicola e seccante, e stupidamente melodrammatica, solo per esser sicura che un poliziotto potesse spremersi le meningi (ecco un’altra espressione che le sarebbe piaciuta) per cercare di stabilire la verità dei fatti. La mia serenità iniziava a vacillare, nella mattinata sonnolenta non passava una sola auto sul Lungarno; almeno, io non sentivo nessun rumore da fuori. Ma mentre pensavo alla sua ostinata premeditazione, e sentivo un gran fastidio, un senso di rispetto per quella situazione, capii finalmente qual era il punto. La verità nuda e cruda, la verità dei fatti; solo che la sua versione dei fatti non coincideva per niente con la mia. Ero io, che avevo cercato di dimenticare tutto, che ero scappata senza voltarmi indietro e mi ero inventata una vita che non volevo pur di non dover più pensare a lei e a tutto quello che me la ricordava, ero io la sua colpevole. e se lei era la mia, erano solo affari miei».

«La verità dei fatti. Come le sarebbe piaciuta quell’espressione. lei adorava i luoghi comuni, ma quelli spogli; più erano squallidi, più le piacevano. Adorava l’esattezza, i numeri, tutto quello che a me ricordava la morte. Sarebbe stata capace, pensavo, di escogitare questa ridicola uscita di scena, ridicola e seccante, e stupidamente melodrammatica, solo per esser sicura che un poliziotto potesse spremersi le meningi (ecco un’altra espressione che le sarebbe piaciuta) per cercare di stabilire la verità dei fatti. La mia serenità iniziava a vacillare, nella mattinata sonnolenta non passava una sola auto sul Lungarno; almeno, io non sentivo nessun rumore da fuori. Ma mentre pensavo alla sua ostinata premeditazione, e sentivo un gran fastidio, un senso di rispetto per quella situazione, capii finalmente qual era il punto. La verità nuda e cruda, la verità dei fatti; solo che la sua versione dei fatti non coincideva per niente con la mia. Ero io, che avevo cercato di dimenticare tutto, che ero scappata senza voltarmi indietro e mi ero inventata una vita che non volevo pur di non dover più pensare a lei e a tutto quello che me la ricordava, ero io la sua colpevole. e se lei era la mia, erano solo affari miei».