Per il novantesimo compleanno di Alfredo de Palchi, uno dei grandi poeti italiani di ieri e di oggi, nato il 13 dicembre 1926 a Legnago (Verona), la redazione de L’Ombra delle parole augura altri cento anni come questo riproponendo un saggio di Antonella Zagaroli sull’opera e la personalità del poeta italiano che vive a New York

Alfredo De Palchi potrebbe definirsi un crogiuolo di esperienze umane e artistiche, la sua poesia un unicum delle une e delle altre nonché una tantum nel panorama letterario italiano. È a mio avviso cioè una singolarità italiana che precede il pensiero occidentale contemporaneo e anche futuro.

La vita e l’espressione artistica si fondono in lui in modo indissolubile come è sempre avvenuto per ogni autentico artista spesso dai suoi contemporanei isolato, tenuto da parte perché non integrabile nella generalità che li accomuna. Sonia Raiziss sua sublime traduttrice e compagna di vita per un lungo periodo ebbe a precisarlo in modo molto netto: “With Alfredo De Palchi the poet is the man. What he has known, what is has lived, is what he writes(…) The poet is the sufferer and the experience is the metaphor closest to itself.”

Lo sottolinea bene Luigi Fontanella all’inizio di uno dei tanti saggi che il poeta e professore universitario (anch’egli diviso fra Italia e Stati Uniti) dedica a De Palchi: “credo che in pochissimi poeti della Modernità il nesso vita/poesia sia stato così stretto, così immediato, così fatalmente necessario, come in quella di De Palchi.”1

E dopo aver letto attentamente la sua opera tutta io direi che i “paradigmi” tradizionali non solo della poesia ma anche del pensiero e del comportamento soprattutto di un uomo occidentale non si addicono a De Palchi. Daniela Gioseffi lo definisce “non conformista”2, Roberto Bertoldo parla del “suo piglio unico e dell’assoluta novità di linguaggio che si faceva sentire già nei tardi anni quaranta”3. La lettura evolutiva delle sue poesie ci introducono in un viaggio temporale che arriva oltre la contemporaneità sia nei temi sia nei registri stilistici utilizzati.

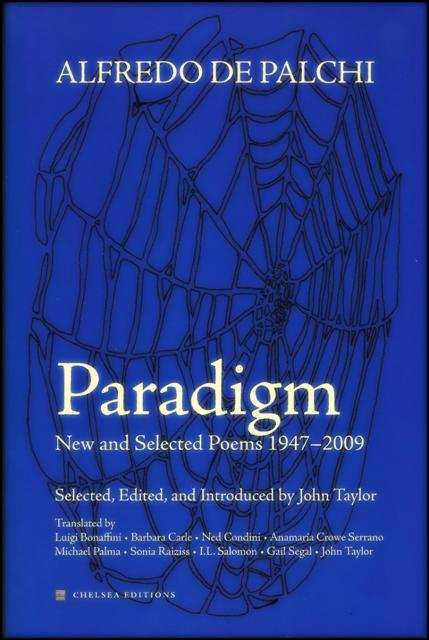

De Palchi è nella vita e nell’opera un paradigma, non a caso è il titolo che lui stesso ha dato al libro che raccoglie quasi tutta la sua produzione poetica, eccetto gli scritti dal 2004 in poi. Paradigma è un titolo plurisemantico, è sì il paradigma, il modello, l’esempio che l’autore si riconosce desiderando altresì che da tale presupposto si rivolga l’attenzione alla sua poesia, contemporaneamente io lo intendo nel significato di enunciazione delle forme fondamentali del verbo (Verbo e anche forma verbale l’aspetto che dà alla scrittura il movimento), dei temi da cui derivano tutti i tempi. Non sono certa che De Palchi abbia volutamente attribuito un tal senso plurimo a tutta la sua opera poetica, sono però convinta che anche da questo punto di vista dovrebbe cominciare ad essere esaminato il suo lavoro. Dovrebbero cominciare a studiare i temi e i tempi dell’opera depalchiana quei critici seri e ascoltati che hanno la possibilità di far raggiungere la sua poesia al maggior numero di lettori possibili.

La poesia di De Palchi affonda profondamente nelle radici, nell’essenza di ogni essere umano, è una poesia terrestre per i temi e sublime per l’anelito, il gusto, il desiderio che lascia dentro chi la legge facendolo sentire accomunato al poeta e anche meno solo. Non è questo il sentire che stimola da sempre la grande poesia?

I tempi dell’evoluzione di pensiero, di scrittura e di esperienza personale li srotola lo stesso autore ponendo puntigliosamente, direi, ogni data precisa dopo ogni poesia.

De Palchi, che già dalla fine degli anni ‘40 ha coniato il neologismo “s–centrato”, è proprio uno di quegli artisti che si nutre del punto focale di sé stesso e da questo fa scaturire la sua poesia. Come dirò in seguito il neologismo ha un significato tutt’altro che schizoide. In polemica con coloro che hanno parlato di eccessivo autobiografismo nella sua opera vorrei rilevare che ogni artista potente è stato ed è per forza di cose autobiografico. Coincidono cioè in lui/lei il movimento ideale e concreto che caratterizza il personale stile di vita, le sue scelte e quanto esprime tramite e nella propria arte. A questo proposito mi piace spesso citare una grande pittrice Frida Khalo, a cui sono molto legata. La Khalo a chi le chiedeva perché dipingeva essenzialmente autoritratti rispondeva che era spesso sola e se stessa era la cosa che conosceva meglio. Questo il punto, si scrive, si dipinge, si compone musica, si progettano sculture e architetture, si dirigono film partendo dalle cose che più si conosce. Che poi queste diventino patrimonio comune dipende dalla ricerca severa delle modalità che ogni creatore dovrebbe proporsi per raggiungere al meglio ciò che lo muove nell’azione espressiva.

Credo non esistano creatori autentici scissi da se stessi, possono essere separati, isolati dal contesto sociale perché troppo avanti (nella storia della cultura tutta quasi sempre è accaduto) ma non dal loro centro personale. L’arte e la cultura prodotte nell’ottica della scissione, cioè “cosa faccio di me è cosa diversa da quello che realizzo”, possono vivere il fuoco fatuo del successo, della fama in vita, delle vittorie, ma appartengono più al potere. La cultura è stratificazione di scoperta continua, di ricerca instancabile nella quale si intravede, si intuisce la visione dell’insieme. Un artista autentico non parte dall’idea di canonizzarsi e quindi segue il canone formatosi nei secoli, un artista autentico segue la spinta interna e cerca di realizzarla al meglio se poi ciò accadrà in vita o meno dipende anche dalla sua fortuna individuale (di solito legata al carattere), ma anche dalle difficoltà concrete (come accade per i tanti creatori perseguitati dal potere durante tutta la loro esistenza in passato come nel presente) e soprattutto dal coraggio di scavare senza remore ciò che vuole profondamente e di restituirlo senza ambiguità agli altri. Entra così nel canone, nel flusso ondulatorio, cioè, in cui gli esseri viventi sono immersi sapendo che “ è inutile pretendere, ognuno / è per se stesso / e sta in se stesso.” 4 come scrive De Palchi.

Alfredo de Palchi periodo francese

visione aerea di grattacieli

A questo proposito nell’intervista che Bertoldo pone come preliminare della raccolta di saggi dedicati a De Palchi l’autore dice espressamente: “La poesia è vera, non quando la si narra o la si descrive a vuoto, ma soltanto se c’è del vissuto che si svela in immagini saltellanti sulla pagina” Il senso paradigmatico del verbo cui facevo riferimento sta proprio in questo saltellare delle parole, è lì il loro movimento.

Ho saltellato anch’io lungo questa mia prima analisi della sua poesia così variegata.

Il criterio che ho seguito è quello tematico (seguendo soprattutto ciò che mi è affine e per esperienza e per poetica) e non cronologico. La buia danza di scorpione e Un ricordo del 1945 li ho trattati non con grande approfondimento, certo non per disinteresse o perché a me poco attinenti, tutt’altro, soltanto perché molti critici sono partiti o hanno centrato la loro analisi proprio su questi due testi, evidenziandone sia l’importanza poetica rispetto a scritti di altri poeti coevi, sia la matrice profonda da cui deriva tutta la poesia depalchiana e io volevo differenziarmi nel mio primo contributo critico a De Palchi.

Ho deciso di affrontare la complessità della sua poesia secondo un criterio personalissimo, soffermarmi o su testi che sono stati affrontati dalla critica in modo forse troppo tradizionale, anche se profondo, come Sessioni con l’analista, o su tematiche ricorrenti in molte raccolte che ho tentato di ricomporre in un puzzle unitario: la desolazione e l’alienazione dell’individuo in tutto il novecento fino ai primi anni del nuovo millennio, la vita resa sacra dalla “terraqueità” della donna, dal sesso, l’incontro-scontro con l’ultimo lembo dell’essere terragni, ciò che forse ossessiona di più la contemporaneità, il rapporto con la Morte.

La poesia di De Palchi è composta dal sangue suo e di quanti sono stati coinvolti nelle sue esperienze ma è il sangue, la materia, la mente che ha scoperto dentro di sé, materia complessa che poi lo lega, collega a tutto il resto.

Sono

—– questo il punto / idea connettivo.

l’unto dell’acqua l’insettivoro petrolio

sigillato da eruzioni

pozzi sotto il fondale, l’oceano grasso

di corpuscoli, plancton che funziona

con premura per i crostacei

per il pesce cui serve ad altro pesce

e avanti secondo l’inevitabile alimento

e grossezza ¬¬- coriaceo predatore, secco

rogo di pinne dorsali e pettorali

su peduncoli e trampoli

da suggerire tracce di membra

e la spina un tubo

di cartilagine: il coelacanth

non estinto.

Parto da questa poesia proprio perché è la chiave del rapporto dell’autore con tutto ciò che lo circonda, una raggiunta consapevolezza esistenziale che ha inizio dagli anni della detenzione e poi dell’espatrio dall’Italia rivissuti e ricostruiti interiormente e artisticamente nel poemetto Sessioni con l’analista pubblicato in Italia con Mondadori nel 1967 e finalista al premio Viareggio dello stesso anno. È fondamentale ricordarsi questa data per capire il passo in avanti di De Palchi come autore rispetto al contesto letterario italiano e non.

In Sessioni con l’analista egli entra nel racconto poetico del percorso di scandaglio interiore proprio della psicoterapia quando la cultura italiana era ancora in gran parte digiuna dell’importanza della conoscenza e dell’approfondimento personale base della crescita interiore e artistica. Anzi questo percorso è stato molto spesso snobbato dalla cultura letteraria italiana non soltanto degli anni sessanta e settanta ma anche successivamente.

E cosa fa letterariamente De Palchi nella sua opera, anticipando qualsiasi successivo tentativo simile?

Il testo è una sorta di nuovo percorso dantesco, prende forma dalla necessità di un uomo di 40 anni “nel mezzo del cammin” della vita per gli uomini e le donne del XX e XXI secolo, che ripercorre l’inferno e il purgatorio delle esperienze esterne e più intime affrontate senza inibizioni dall’uomo e dall’artista De Palchi. Una delle prime indicazione della cifra di questo autore è proprio il coraggio, la non necessità personale di affidarsi a comode finalità editoriali che seguano la moda del tempo.

Le poesie di Sessioni con l’analista, anticipatorie e più compatte di tanto sperimentalismo italiano, appartengono, a mio avviso, allo stesso fiume creativo innovativo di The sound and the fury di W. Faulkner, di alcuni momenti dello Ulysses di J. Joyce. Come in quelle operazioni narrative nel poemetto di De Palchi vengono proposti stilemi linguistici consoni alla struttura evolutiva di una comunicazione interiore stravolta dal disagio emotivo. De Palchi percepisce dentro di sé una situazione intrapsichica che si diffonderà sempre più consapevolmente nelle persone più sensibili dal secondo dopoguerra in poi. Sono gli anni in cui l’essere umano, ancora immerso in un contesto frantumato che propaga schegge continue, quasi in modo esponenziale si rende conto dell’isolamento, dell’alienazione a stesso e agli altri, all’altro. Per inciso la realtà attuale è impregnata di questo sentire nonostante il new deal degli ultimi 50 anni essenzialmente tecnologico e di facciata.

Alfredo De Palchi

Sessioni con l’analista per chi, come me, abbia avuto esperienze professionali e/o personali di terapia (anche se De Palchi al momento della scrittura non ne aveva avute, come racconta in molte sue interviste) sa bene che l’accavallarsi di pensieri fra ricordi diversi e momenti presenti, la ricerca della parola che aiuti a dipanare i nodi che si aggrovigliano in colui/colei che si trova in uno stato di disagio esistenziale, di malessere continuo che lo blocca in ogni azione, è esattamente il momento in cui si arriva a chiedere un aiuto psicoterapeutico.

Così cominciano le Sessioni e De Palchi in 23 momenti riporta poeticamente tutta l’evoluzione linguistica propria del processo terapeutico.

La prima sessione comincia con “ – difficile – / dico ” e prosegue con una sorta di elenco di oggetti seguiti da un aggettivo “pietrificato / quanti milioni di anni? –”, questo è proprio lo stato d’animo iniziale di chi comincia un percorso di consapevolezza psicologica. Ogni paziente comincia con parole che esprimono lo stato di difficoltà in cui si trova. Ci si guarda intorno nella banalità quotidiana, ci si scopre rigidi, pietrificati. La volontà di chi è spinto a cercare un aiuto psicologico è proprio quella di muoversi dalla fissità, dallo stallo emotivo e fisico, dalla impossibilità di trovare modi di essere diversi da quelli che fanno star male. E la prima sessione continua con

“non so come, da quale mia geologica età

cominciare: estrarre il magma;

impossibile

cominciare il gergo inconcluso

attorcigliato…….”

Queste sono quasi esattamente le parole di chiunque comincia un iter di consapevolezza interiore. Fantastico l‘aggettivo “impossibile” voluto solitario nel bianco della pagina. Ogni paziente sente che ciò che vuole fare è difficile e va avanti si ferma e poi si dice e dice che è “impossibile” continuare. Il linguaggio dei pazienti in analisi si struttura in un andirivieni fra l’avere coraggio di proseguire per scoprire che si hanno altre possibilità per se stessi e che è proprio quel blocco “bianco….difficile….gelido” che non fa trasformare le parole in un “gergo udibile”.

La seconda sessione dispiega il paradosso dell’“ (incomunicazione) ” e del produrre “frammenti”, termina con un’altra parola preceduta dal prefisso in “incompiutezza”. È tale parola la prima goccia dello scioglimento del “gelido” e compare qui anche un’altra chiave comunicativa di ogni paziente: “perché”. “Perché” torna più volte in tutte le 23 sessioni, come torna “la segretaria”, il personaggio pseudo interlocutore delle sessioni. “Perché” è indice del tormento, dell’ossessiva ricerca di una spiegazione che non viene data e che il paziente stesso non si dà.

Nella terza sessione il ghiaccio si è rotto e comincia la narrazione terapeutica dei fatti. Si parte dal passato più lontano, dall’infanzia: “ragazzo timido, chiuso” e poi, ad “esempio”, racconta un episodio chiave per la lettura della persona, l’uccisione non realizzata completamente di un coniglio. Analiticamente parlando il paziente comincia a svelare se stesso. “——- anni dopo il coniglio (dicembre 1944)”.

Nella ottava e nona sessione l’autore arriva al momento iniziale della consapevolezza: “oggi”, “—incomunicabile—-” entrambi isolati nella pagina bianca. È l’essere umano De Palchi che si svela e il poeta De Palchi evidenzia la significazione profonda col suo stile unico di parole isolate costituenti un unico verso e contenute da linee continue.

Nella nona il “che significa, devo sapere, poi…—–” all’ultimo verso crea la continuità dell’azione e il desiderio di sapere di più e in lui e nel lettore.

I frammenti degli episodi si collegano nella decima e undicesima sessione fino alla tredicesima con “sesto senso” “attendo il sesto che unisce il tutto” “in unisono—–”, il sesto senso dell’unicità in De Palchi fino alle opere successive è quello dell’incontro, della comunicazione, dell’unione con la donna.

Nella quindicesima i ripetuti “non capisco” e “non capisci” rivolti alla sua gatta analista ma anche a se stesso e poi “difficile capire” e “non capisci che una parte di me / è oltre la realtà (…)” indicano esattamente il momento terapeutico in cui il paziente inizia ad andare oltre le sue ossessioni e la propria immobilità. Sta finalmente accettandosi così com’è, nella difficoltà di comprendere tutto.

Da qui comincia a reinserirsi nel mondo anche se con “—–la testa ad uovo/ e il corpo a pesce—-”

Nella diciottesima viene indicato quale può essere il legame fra i frammenti, “il libro” e arriva la dichiarazione: “la mia comunicazione è stabile—–”. La comunicazione stabile è dunque la scrittura e viene apertamente dichiarata anche al lettore.

La chiusura analitica inizia dalla diciannovesima sessione con i tre versi finali:

“non è ch’io voglia essere capito, nessuno

capisce nessuno: voglio me

in me stesso, il perché del tuo “perché”

i-grattacieli-di-new-york

grattacieli-new-york

Credo che ogni psicanalista o psicoterapeuta vorrebbe un tale consapevole paziente e ogni poeta vorrebbe far coincidere nelle parole scelte il sentire profondo suo che coincide con quello d’ogni essere umano, anche se De Palchi in molte sue interviste nega la volontà di partecipazione ai problemi degli altri esseri umani. Ma De Palchi nella sua esasperata autenticità conferma la chiave di ciò che lo lega agli altri e lo rende esemplare artista. Se si parte dal se stesso profondo, dal focus personale che crea il movimento in vita, non preoccupandosi mentalmente di voler arrivare agli altri, proprio allora ci si mette in comunicazione, anche nostro malgrado, con chi ci ha preceduto, ci seguirà o è a noi contemporaneo. De Palchi uomo non si proclama amante dell’umanità anche se la sua poesia propone situazioni, espressioni, sentimenti che coinvolgono l’umanità e non soltanto nelle poesie erotiche come più volte sottolineato da molti critici.

Dalla ventesima alla ventitreesima delle Sessioni con l’analista la consapevolezza entra anche nella storia di sé ricomposta:

(il barcone della ghiaia

nell’Adige: corpo

primordiale che mi narra:

lievita la scia in cui divento

una lisca

ex pesce——questo

paesaggio d’apocalisse

acqua

pietra

è crudezza essenziale

e il fiume / prima speranza/

non sente non

sa della mia naufraga esistenza

non sente

non sa dell’arcaico presente)——-

nella ventiduesima scrive:“non mi occorrono radici per sapermi / sentirmi esistere(…)”.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con “l’analista” il lettore è indotto ad autoanalizzarsi attraverso il poeta, i versi in essa contenuti, infatti, potrebbero costituire una lunga grande domanda-risposta per ognuno di noi davanti alla realtà interna ed esterna. E potremmo tutti dire alla fine del percorso “—-solo, incomunicato, incomunicabile—-”.

De Palchi non termina il suo inferno-purgatorio come Dante in una visione paradisiaca, ci riconduce nel mondo occidentale che dalla metà del novecento arriva fino al nuovo millennio. L’incomunicabilità, la solitudine, luoghi emotivi e fisici della poesia depalchiana, sono anche i paesaggi dell’attuale era globale, virtuale, in cui la comunicazione autentica e veritiera è ancora apparente anzi può spaventare se diventa trasparenza.

Trovo che l’atmosfera di molta parte della poesia di De Palchi è l’ideale proseguimento della The waste land di T. S. Eliot, a sua volta erede delle visioni di W. Blake e della concretezza marcia di A. Rimbaud. Con la rabbia di F. Villon, a lui molto caro e del quale si riconosce erede, De Palchi, non cercandolo fuori accademicamente ma esclusivamente attraverso l’esperienza personale entra nel mondo del “Thunder rolled by the rolling stars / Simulates triumphal cars/ Deployed costellated wars / Scorpion fights against Sun” eliottiano. Quasi presi a caso dalla rilettura di The waste land in questi due versi ritroviamo due titoli delle opere di De Palchi, La buia danza di scorpione e Costellazione Anonima. Quest’ultima soprattutto e Reportage (New York 1957) riportano la mente alla prima parte di East Coker e alla seconda parte di Little Gidding dell’opera di Eliot. In Reportage De Palchi scrive:

“sul pietrificato fra macchine autocarri

autobus (sudaticcio afrore

di crematorio) fumo di benzina

nera polvere granulosa

osservo

la elettro-

esecuzione dei colombi che piovono dalle finestre

(…)

la desolazione piatta delle muraglie di vetro

tralicci impalcature

barboni con bottiglia all’ascella

stravaccati su carta di giornale”

(…)

si apre l’industria religiosa:

il mercato è saturo

non c’è spazio

troppa gente vi partecipa

per sociale prestigio

o paura di guerre:

prestigio

guerre

ottimi affari——e voci al megafono:”

In Costellazione Anonima torna quasi ossessiva tutta la polvere di Eliot:

“Polvere dovunque su tutto polvere su ciascuno

su me un cadavere continuo di polvere dal soffitto

sul letto tappeti bottiglie dalle pareti

che mi serrano nella morsa del mio futuro cadavere

già sepolto sotto il cumulo di polvere di questa

polvere che rassodata nello spazio gira su se stessa

e intorno il sistema termonucleare come me cadavere

che rigiro su me stesso e spostato di quel tanto

dal mio centro intorno me stesso:

costellazione anonima.”

La distruzione delle macerie del mondo creato dall’uomo ha già invaso e del tutto distrutto la natura:

“la sequenza di agitazioni distrugge

a catena le forme compatte:

la foglia arsa o verde

tarlata d’insetti sbilancia l’albero che oscilla

crostaceo o in torbo rigoglio all’aria”

(…)

scogli atolli continenti

in tumulto di uccelli e animali senza scampo

nelle nevi e siepi di orizzonti

dei gelidi groppi di abitati

arresi alla non-ragione”

In questi versi anche la musicalità è aspra, piena di suoni sonoramente duri usciti da una gola piena di dolore e rabbia. È una musicalità teutonica, ricorda la musica tedesca del settecento e del novecento ma che ha, altresì, alcune assonanze con la musica dodecafonia. Sì, gran parte della poesia di De Palchi non ha il ritmo delle sdolcinature linguistiche italiane, nonostante sia scritta in italiano. Anche questo rende singolare l’opera poetica di De Palchi.

Alfredo de Palchi

Grattacieli di New York

La voce della desolazione, della rabbia, dell’impotenza nei confronti del potere che ha devastato l’uomo e la natura, assume a volte la forza di Urlo di Munch 5perché diventa l’urgenza di esistere comunque differenziandosi dal contesto o comunque tentando di rimanere appartato dallo sfacelo del mondo moderno. In che modo? Sempre “spostato di quel tanto” fino a descriversi con chiarezza dolente e non assuefatta nella poesia con l’esplicito riferimento al termine eliottiano:

Ho trovato questa analogia prima di aver letto quanto avevano magistralmente rilevato, anche se per momenti poetici diversi, sia Luigi Fontanella che Daniela Gioseffi. Riferendosi a La buia danza di scorpione Fontanella scrive: “Il “no/no/no” risuona come un Urlo (alla Munch) cosmico, rabbioso, che non vale solo per il poeta che ha avuto il coraggio di esprimerlo – ma è un Grido di rivolta per tutte quelle vittime della storia che ebbero a patire crudeli ingiustizie e disumane sofferenze(…) Un Urlo rivolto a tutti, “for all of us, swallowed by pragmatism or apathy, against man’s inhumanity to man- Gioseffi 1996”

“e più oltre,

vedo me, uomo

la sua agonia di animale

di sentore mortale

di mente s-centrata

che in una stretta si uncina e sulla sabbia

flotta il “Verbo” semplice,

gira sul proprio sangue e si inginocchia

a vedere la finale malevolenza

di sé, uomo sbilanciato dalla voragine

desolata della terra promessa”.

L’attributo “s-centrato” utilizzato per sé in tutta la sua opera sembra operare un tentativo di auto salvazione anche se ammette amaramente:

“——-adottato dalla bruttura

e violenza ora

la collera della mia età è uno strappo

di vesti / è l’essenza

entro me lacerato.”

Ecco allora che l’opera nata con una Premessa scritta a Parigi nel 1953 posta ad invettiva e dichiarazione di visione del suo tempo 5] si trasforma in una galleria di visioni apocalittiche.

Altro punto cardine della poesia di Alfredo De Palchi è il rapporto col sacro e con l’idea cristica. La figura di Cristo per De Palchi è la matrice che si frammenta nella consistenza di un uomo. Cristo, vero e proprio perché umano, è nominato più e più volte nelle sua poesia fino al riconoscimento alla consacrazione di se stesso in lui.

Mi

immedesimo in te, Cristo,

spirito incolume della mia religione

carnalmente di bestia umana—- la mia comunione sacra

è la manifestazione di quanto esprimi spezzando il pane

“prendete, mangiate, questo è il mio corpo”

e porgendo vino

“bevete, questo è il mio sangue”.

Mi spezzo, come il pane della cena,

e dissanguo, come offerta di vino—simbolo del sangue

prezioso; sono il carnivoro

il cannibale che lingueggiando divora il suo corpo

e beve il sangue della ferita

perché si ricordi di me;

I versi di questa poesia stigmatizzano il senso dell’esistenza stessa di De Palchi come uomo e come artista. Qui si esprime compiutamente anche da un punto di vista filosofico. Questa poesia è una dichiarazione quasi lapidaria di consapevolezza. L’essere umano cristico, uomo o donna che sia, è isolato dai suoi simili, da lui troppo distanti soprattutto per sensibilità. Perché è indubbiamente complesso, faticoso, soprattutto in un momento storico in cui tutto è delegato alla egoistica visibilità che illude di elevarsi a onnipotenti, scendere dentro se stessi fino a comprendere l’essenza che rende vivi.

E De Palchi può scrivere tali versi proprio perché è passato dall’esperienza personale e poetica del guardarsi dentro: La buia danza di scorpione, Un ricordo del 1945, Sessioni con l’analista e guardarsi intorno con occhio “s/centrato“ di Costellazione Anonima, Reportage.

Ma per il poeta il sacro non è nella religione, che in alcuni momenti anzi si arrischia a sfidare, al contrario di molti poeti che invecchiando si sono avvicinati alla consolazione di una fede. De Palchi fino agli ultimi scritti del 2009 rimane legato alla religione della natura, della materia, ma non nel senso politico del termine.

Nel Preliminare a Paradigma scritto nel 1950 si succedono fonemi e sintagmi da nascita del mondo:

“ la genesi—-materia

rivolgimenti indurimenti centrifughi di polvere

gas il fuoco liquefa glaciali rocce

e ancora rassodamenti vapori

una goccia la genesi lunga nella goccia

(…)

genesi senza punto evoluzione senza punto

solo materia—–la nemesi”

alfredo de palchi in Italia, 1953

Nella poesia da cui trae il titolo dell’opera singola Paradigma, De Palchi utilizza un linguaggio quasi filosofico, ci riporta all’uovo primordiale, al senso della conoscenza insito nella metafora del serpente ma anche, forse, dell’ourobus dell’Opera alchemica.

“l’occhio della serpe è un qualsiasi dio—-

(….) e con la spirale centripeta spazza

il quotidiano lasciano al raso

il reale più fecondo”

(…)

testa piatta a triangolo a stemma

di religione—-(…)

Ogni uovo di serpe contiene compatto un uomo

qualsiasi, l’uragano è la realtà che fabbrica

il piede: la mano stupenda—–il paradigma”

I suoi versi qui, scritti nel 1964, ricordano l’atmosfera di un testo di difficile interpretazione, Favola di W. Goethe.

Fin dall’inizio e poi negli ultimi scritti il sacro di De Palchi si concretizza nella terra, nella donna come origine del tutto. La sua religione si propaga dentro e fuori il corpo femminile. Il percorso linguistico di Essenza Carnale, ad esempio, è costellato di parole che raccontano gestualità tratte dalla religione, anche se il poeta sembra riscrivere questa religione rendendola umana.

“ aprimi la cerniera, infila la mano

e come all’altare in ginocchio immergi

il viso acceso di sangue nella cesura

adescando abilmente il pesce simbolico a guizzare

nella cognizione della tua bocca che si affida

alla mia profezia:

la messa continua della mensa.”

L’amplesso e la congiunzione religiosa sono emblematiche in tutte le poesie degli anni 2000:

“nella tua esistenza di Maddalena in amore

del mio risveglio in un corpo di Cristo” ;

“sono il tuo sacrificio l’agnello”.

Le sue donne carnali e ideali, intuite in profondità oltreché amate per la loro reale presenza, sono, a mio avviso, il tramite che lo conchiude e lo riconduce alla nascita. In questo senso la sua religione personale, nonostante sia uomo vissuto appieno e nel centro del novecento occidentale, lo può far avvicinare a idee e filosofie tipiche dell’oriente, dell’India soprattutto.

“potessi scatenarti nella spiritualità del tuo corpo”;

“religione della tua fluttuazione,

sostenenza dell’ostia splendente sulla mia faccia”;

“avvolgi nell’ideare il mio calvario infiammato

vinto con la religione della tua essenza

carnale—-(…)

riempiti del tuo salvatore” ;

“uguale al serpe ti assorbo intera

e tu da madre terraquea

chiami alla nascita il mio ritorno nell’aurora

del grembo, la dimora

di ascendente devozione per lo spirito in frammenti.”

Qui la donna è sì concreta ma anche madre, forse la Grande Madre che contiene la natura e gli esseri umani e che lascia traccia di se stessa in modo più visibile nella femminilità.

Come non avere la sensazione dopo aver letto i versi precedenti che per De Palchi ogni donna reale, che può essere anche stata amata dal poeta, è poi trascesa proprio attraverso la sua carnalità? È trascesa ma non per essere angelicata, come avrebbe inteso un epigone della poesia petrarchesca di cui la poesia italiana ancor oggi rigurgita preferendo quello stile alla crudezza, a volte anche blasfema di Dante.

Con gli anni la visione della donna nella poesia di De Palchi è diventata l’ostia necessaria all’uomo per sentirsi più umano. Già nelle Viziose avversioni scritte fino al 1996 la sua idea della donna era chiara, “ogni oggetto inanimato o animato è donna,”, anche se spesso con immagini ambigue e negative. Successivamente la femminilità si amplifica diventa Essenza Carnale perché la compagna donna che De Palchi recita è il suo stesso femminile, la sua sensibilità stordita dalla morte del coniglio nel ricordo iniziale delle Sessioni con l’analista, poi da “il tonfo del gatto”, dal pudore che deflagra all’interno di se stesso “Spasimo scoppio / erompo sesso in aria / rimanendo zitto.”

La donna diventa l’anima sangue da ingurgitare, da lasciarsi ingurgitare per diventare più totale.

Questa è forse la chiave per comprendere i versi erotici depalchiani che non sono mai volgari nemmeno quando descrive amplessi e ricorre a parole vividamente comuni. Le sue costruzioni poetiche erotiche sono fiumi in piena di anima, sangue, cervello dell’uomo De Palchi.

Tremando entro la circonferenza dell’amplesso

esponi lo spirito acceso

a bocca che ansima; mi prendi nella sua cavità, vuoi

che la scopi e raggiunga

il profondo della sua gola; vuoi

che il tuo sesso sia scavato

quando dici “sfondami tutta, completami

—– il colloquio reciproco è il gioco

utile per invigorirti del tuo stesso assioma.

Mi piace citare a questo proposito quanto scrive il critico John Taylor, lettore e studioso acuto dell’opera di De Palchi: “De Palchi’s erotic vision nearly always goes beyond the corporal per se. Present in his erotic poems is a cosmic dimension, an experience of amorous union and the epiphanies of pleasure surely, but also a yearning for the primeval, the primordial, the ab-original.”7

Aspetto fondamentale per comprendere Foemina Tellus, l’ultima opera al momento pubblicata, è il rapporto di interscambiabilità fra donna e terra già presente in Essenza Carnale:

“la luminescenza in evoluzione del sole scoperchia

e alimenta di energie le radici terragne

quanto la trasparenza coniugale della tua vena

con luminosità accecante mi contatta nutrendo la radice

concretamente buia——

séguita a custodire ogni

senso di sensualità che ci possiede insieme

nella derisione nella melma nella depurazione

ed infine nell’intimo sconvolgimento con la coscienza

di che si ha e di che si è;”.

Se ci si addentra nella lettura delle poesie di Essenza Carnale e poi di Foemina Tellus sembra di entrare in una galleria di quadri di Tiziano, di Courbet, anzi soprattutto di quest’ultimo. Come il corpo femminile indagato da Courbet possiede una componente erotica tanto marcata da scuotere la sensibilità della classe benpensante del suo tempo ma anche di ora (emblematico L’Origine du monde), così le poesie della passione amorosa depalchiana scuotono la morale ma anche l’abitudine dei critici perché mostrano l’essenza terrestre, lo scontro incontro sessuale non scissi ma integrati verso una ricercata spiritualità. Il sesso è rappresentato naturale, sublime e innocente, origine del desiderio della vita.

Averti come sei—-

lo straccio addosso con spigliatezza

e gioielli di avena

con il papavero che infuoca le spighe

attorno le forme collinari e le valli

qui oso fermarmi

sgolo di potenza

e tu mi raccogli nella ramaglia

o nel vorticare intorno

a quella vulva che ingoia

crescite e pianeti

e sprofonda il tremore terrestre

nell’ovulazione del tuo ventre.

In questa poesia ci sono i due passaggi concentrici della spiritualità di De Palchi: dalla terra, “i gioielli d’avena”, il papavero, le spighe, le colline e le valli, alla donna carnale che concentra su di sé il centro del mondo “o nel vorticare intorno / a quella vulva che ingoia / crescite e pianeti”,

“e sprofonda il tremore terrestre / nell’ovulazione del tuo ventre.”

L’amplesso con la donna è la messa e la mensa e soltanto il maschio-uomo, consapevole della sua cristicità non fideistica, tramite questo rito può diventare parte di una religione tutta al femminile in cui continua a vivere la Grande Dea dal cui ventre nascono il mondo, le religioni.

In Foemina Tellus il poeta dispiega completamente il suo credo: “il leitmotiv mi accompagna al ventre / accogliente di Kundry: / vita terra spirito Cristo.”

Il verso “all’ape /del miele che sei”della poesia a pagina 49 sintetizza in modo unico una donna frutto essa stessa di quella terra espressa qui con la metafora dell’ape.

In questo libro le poesie più direttamente legate alle donne hanno anche un chiaro profilo di aspra ironia sempre presente in tutta l’opera di De Palchi.

“Cane fedele

ti seguo con le infedeltà

mentali, corpo vivo

nel tuo sorretto dalla costola

che non ti ho dato”

In più mi sembra di scorgere qui una sorta di rifiuto ad aderire completamente al loro potere che coinvolge il suo desiderio.

L’ironia e la rabbia, la crudezza, non certo la rozzezza caratterizza la poesia di De Palchi e assume, infine, una connotazione evidente nei testi in cui il poeta si permette di dialogare con l’ultima grande femmina che attende uomini e donne, la Morte.

E qui intendo parlare proprio di dialogo nel senso etimologico greco del termine -parlare restando separati – e non di colloquio – parlare per cercare un punto in comune – termine con cui il poeta stesso aveva espresso il suo rapporto con la donna.

Una delle poesie di Foemina Tellus in cui viene dichiaratamente espressa la singolare cristicità della sua religione tanto carnale ma oramai proprio per la carnalità, quasi rabbiosa, è quella di pagina 51, una sorta di iscrizione tombale del calvario dell’uomo Cristo. Qui il poeta diventa il commosso soccorritore dell’agonia di Cristo “con la scodella ti lenisco / la lingua tra il rottame nella bocca(…)” e il crudele osservatore di donne Maddalene, “capre nere che espiano la trasgressione / per avere la passione / profana di essere.”

La rabbia ha il linguaggio tipico di tutta la poesia di De Palchi ma è una rabbia che include una volontà di purificazione. Il verbo spurgare ritorna più volta nel libro: “per spurgare il seme reietto / e il salivare schifoso” a pagina 38 e “bestia umana (…)/ storia che spurga in rantolo” a pagina 51.

La stessa rabbia si indirizza poi, definitivamente, ad un mondo oltre, l’inferno costruito da De Palchi per tutti i suoi persecutori contenuti nella sezione Le déluge, e alla morte a cui dedica due sezioni del libro, Contro la mia morte I e Contro la mia morte II.

Il poeta si lega alla morte in assoluta privazione di sé e con gli stessi sentimenti che l’avevano visto in giovinezza gridare contro il mondo anche se spesso qui utilizza un autorevole armonioso sarcasmo.

Si rivolge alla “passionaria” con: “il mio corpo, per te / mai abbastanza freddo da leccare”; “hai ossi sgangherati / l’odio indifferente della falce / alle mie gambe rapidissime”; la vulva diventa “chiavica”e lui arriva a dirle “ma ti corteggio con la promessa / che nel lontano futuro sarò tuo”.

La morte è “ospite non gradito”eppure verso la fine la rabbia contro di lei sembra placarsi:

“sono tutti defunti

davanti alla tua tenace bruttura

che dalle quinte opera

la potente libidine,

una brezza che ondeggia il vestito

tra le cosce e traccia il rilievo

della tomba sacrilega

che attrae

e mi distrae verso….”

Uomo e donna in tutta la poesia di de Palchi pur incontrandosi mettendo a nudo ogni particella del loro essere natura umana e animale dispiegano le loro peculiarità concrete ma difficilmente i particolari hanno a che fare con la specificità, direi con l‘unicità di una donna se non per ragioni di scrittura. Ogni donna per De Palchi rinnova l’incontro col suo eterno foeminino e in Foemina Tellus egli esprime il femminile maturo all’interno di un uomo maschio. Qui lo scontro, la lotta, la volontà di combattimento fra natura maschile e natura femminile si tramuta poi del tutto all’indirizzo della Morte.

Ma qual è l’origine di questo complesso paradigma De Palchi?

Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di condividere corrispondenza, conversazioni a telefono, a qualche tavolo di ristorante, seduti in qualche salotto o passeggiando insieme e poi di diventarne amica. In queste occasioni Alfredo mi ha più volte ripetuto che “la poesia esce dalla realtà delle nostre prime intuizioni di famiglia”, che “occorre l‘immaginazione in poesia ma senza l‘esperienza delle varie vicissitudini la poesia è arida”. Io aggiungerei che l’artista autentico non si pone il problema di fare la storia della cultura, l’artista autentico sente profondamente ciò che fa, segue le proprie esperienze di vita non le predispone. È nel suo tempo ed è protagonista di se stesso. Più profondamente e intensamente sono avvertite le esperienze più la comunicazione verso gli altri non rientra nei limiti temporali della sua vita.

Per De Palchi, allora, non è possibile non ricordare e collegare la sua opera alla prigionia vissuta fra adolescenza e giovinezza, alla nascita da una donna nubile.

Le poesie dalla prigione contenute ne La buia danza di scorpione, sono poesie che toccano il nerbo vitale dell’esistenza umana.

Ogni donna abusata, stuprata fuori o all’interno della famiglia, ogni bambino lesionato da ferite fisiche e psichiche, ogni donna o uomo perseguitato per ragioni politiche, religiose o comunque di diversità all’interno dell’organizzazione sociale, non può non sentire suo il senso della ribellione e dell’impotenza con parole simili a quello scritte a vent‘anni da Alfredo De Palchi :

Mi condannate

mi spaccate le ossa ma non riuscite

a toccare quello che penso di voi:

gelosi dell’intelligenza e del neutro

coraggio aggredito dal cono infesto

delle cimici

——-io, ricco pasto per voi insetti,

oltre l’ispida luce

vi crollo addosso il pugno

Chiunque sia passato da una esperienza di segregazione causa l’abuso di potere degli altri o anche solo se l’avverte empaticamente in chi si trova in quella situazione, ha vivo il senso profondo di questi versi che definirei di nudità mente-corpo:

Fra le quattro ali di muro

circolo straniero a pugno

serrato—-non ho amicizie

non mischio occasionali smanie

con chi le persiste

e siccome ognuno impone

il proprio mondo a chi perde

non si chieda cosa avviene:

la parola è nella bocca dei forti

È questo sentire che gli permette di auto considerarsi Villon redivivo, utilizzato a epigrafe di ogni opera poetica, “solo c’è luogo / nel cranio di Villon”.

De Palchi prigioniero: “Arso dalle azioni di chiunque (…)” impara che la vita “disfa la vita fruga / interpreta le ragioni forma e scombina / codici irrazionali”.

È qui e così che comincia la scrittura poetica e sul muro:

Si decentra la notte sul muro si decentra

michelangiolesca

la lesione d’occhio

la cella costringe silenzio

si spacca il silenzio alle sbarre e il trauma

è combustione

——-io

groviglio di piedi e mani

prevenendomi

farnetico perfezione

urlo al muro il muro

assorbe da me l’eco risponde

alla sagoma straniera

Cover della monografia di prossima pubblicazione sulla poesia e la personalità di Alfredo de Palchi a cura di Giorgio Linguaglossa

Mentre leggevo questi versi ho avvertito immediato il ricordo di altre parole di dolorosa impotenza, quelle del Nobel C. Kavafis nella poesia I muri “Senza riguardo senza pietà senza pudore / mi drizzarono contro grossi muri (…) / murato fuori dal mondo e non vi feci caso”8.

In cella l’isolamento, il sentirsi “s/centrato” rispetto alla comunità umana consente a De Palchi l’approfondimento interiore ed artistico.

I suoi scritti di prigionia parlano agli abusati ai violati di ogni epoca, il suo vocabolo s/centrarsi mi ricorda “lo sguardo estraneo” di cui ha parlato H. Muller la Nobel 2009. Anche quest’artista esule, violata di continuo nel privato attraverso i servizi segreti della sua nazione, accusata soltanto per la sua onestà di donna e artista, racconta di aver acquisito un modo di rivolgersi al mondo che sollecita a non considerare soltanto proprio degli artisti “una sorta di tecnica che distingue chi scrive da non scrive”9. Nello stesso poco più avanti precisa: “Col fatto di scrivere lo sguardo estraneo non c’entra niente, c’entra con la storia personale” “Per me estraneo non è il contrario di noto è il contrario di familiare”. Lo sguardo estraneo “è un atteggiamento provocatorio” acquisito dalle situazioni dolorose e che presuppone uno stato di difesa continua.

Questo atteggiamento di difesa e provocazione è proprio, a mio avviso, l’atteggiamento di De Palchi uomo e artista.

De Palchi ha attraversato tutto il secondo novecento sia storico che letterario e ha vissuto in prima persona tutte le sue assurdità, offese, deliri. Le ha poi superate attraverso il vivere fuori dal luogo d’origine, in un mondo da lui scelto ma dentro il quale si è continuato a sentire s/centrato. Il suo sguardo in poesia è uno sguardo lancinante, estremo, lucido, sensuale, potentemente tagliente. C’è la spada e a momenti anche l’ambrosia nella sua poesia.

La sua sensibilità gli ha fatto approfondire ogni aspetto della vita, foglie, pietre, acque. Nata dal dolore e nel dolore De Palchi già in cella attraverso ore e ore di lettura e poi di scrittura ha trasformato la sua vita di fuori in un grande muro su cui incidere se stesso.

Vagabondo notturno nelle vie di Parigi quando arriva a New York, sua residenza definitiva, anche se inframmezzata da anni in Spagna e dalle frequenti visite in Italia, De Palchi entra nel pieno brusio, formicolio della consolidata moderna civiltà occidentale captando l’essenza materiale che lo circonda, l’atmosfera di alienazione, di confusione “Brulica la spiaggia / si condensa di cicche, fumetti / carta velina unta, ossi succhiati di pollo / mezzi panini bottiglie lattine/ centinaia di canestri vuoti”; “come si può accettare la storia, la storia / quotidiana, assuefarsi ai grandi e piccoli / insulti”.

Nella vita e nella poetica egli ha ricostruito la propria seconda adolescenza murata viva e lo ha fatto attraverso l’aria, la terra, la donna. La sua poesia si è riempita degli incontri notturni con i clochard, con le bottiglie di plastica sulle spiagge, delle offese ai neri di New York, ma anche degli incontri con gli intellettuali milanesi degli anni ‘50 e ‘60.

De Palchi ha ricucito le cicatrici ancora oggi tipiche del mondo moderno, l’immigrazione, la detenzione, la difficoltà esistenziale di un mondo desolato e desolante sia personalmente che socialmente. È il mondo di un’umanità troppo maschilizzata nel suo modo di essere, maschilizzata come principio che purtroppo è diventato vivo anche in molte donne. Un’umanità che non dovrebbe più avere la necessità di violentare la donna e la terra ma di rientrare, immergersi in essa per ridestarsi rinnovata nel suo ventre. Esattamente il principio ispiratore della poesia di Essenza Carnale e in parte di Foemina Tellus. È l’acqua che comincia i suoi scritti, “l’Adige” che li accompagna in mille forme fino agli ultimi anni, è il pesce, i pesci, i molluschi nel quale si identifica, è l’acqua delle vagine femminili nella e con la quale gli sembra di poter rinascere.

De Palchi ha guardato e continua a guardare se stesso e il mondo tutto in disparte. Anche la scelta di utilizzare la lingua d’origine nonostante viva da più di cinquant’anni negli Stati Uniti è una scelta da eterno estraneo ovunque. In poesia continua a osservare, riflettere, elaborare da s/centrato rispetto al modus letterario italiano. Sì perché la nettezza naturale, il lindore scevro da intellettualismi, tipico di gran parte della poesia composta nell’Italia contemporanea concepita spesso con intenti autoreferenziali o peggio per logiche di potere culturale e politico, nascono anche dal vivere fuori da questi circoli. Il nostro “apolide anarchico” artista De Palchi ha vissuto così il destino comune di molti grandi poeti troppo a lungo dimenticati, evitati dalla diffusione editoriale come Dino Campana e Lorenzo Calogero, o famosi come Ungaretti, Quasimodo, Caproni, letti per anni e poi abbandonati senza amore preferendoli ai deserti poetici dei giorni nostri.

De Palchi ha una forza letteraria, un’etica e una poetica non espropriabile da nessuno. La forza artistica è intimamente connessa a quella che gli è derivata proprio da chi a lui ha dato la nascita e lo ha formato ai fili esistenziali fondamentali, alle radici della vita, sua madre.

Non può essere compreso appieno il suo rapporto col femminile, con la Donna, la terra, la religione di “un cristo” fra gli altri se non si risale come lui stesso ha detto “alle prime intuizioni in famiglia”.

La madre nubile di De Palchi (supportata da un nonno atipico per l’epoca) è colei che ha lottato contro la mentalità del tempo per tenerlo in vita fisicamente e che l’ha nutrito ad una scala di valori forse più appartenente al futuro che ai primi del novecento.

Vorrei concludere con le parole a me scritte da De Palchi in una delle prime lettere della nostra corrispondenza. Sono parole che confermano quella che chiamo la sua avanguardia mentale in tema femminile:

“La famiglia con il potere del capo famiglia si sta sgretolando per sparire. Rimarrà ancora per secoli in quelle nazioni primitive o medievali. Il capofamiglia, contadino, operaio, borghese o signorile si esprimeva, chiedeva il potere del comando, spesso con la frusta in mano; la donna con le chiavi degli armadi comandava in casa ma non poteva uscire, era considerata proprietà riservata, col trascorrere degli anni si trasformava in donna disamata, strega vecchia anzitempo e impotentemente cattiva verso i figli che tacitamente erano accusati di aver distrutto la sua giovinezza, la bellezza, il suo potere di donna. Le donne intelligenti amorose, capaci e con l’idea del potere femminile erano le cosiddette concubine, le mogli morganatiche, le bellezze dei salotti soprattutto letterari e quelle considerate puttane. Le donne oggi sono professioniste, hanno capacità professionali da farsi invidiare dagli uomini, hanno la bellezza folgorante ben in vista, non si nascondono, eppure, nonostante il progresso delle varie società, gli uomini le giudicano leggere se non puttane” .

(Gennaio, 2011)

1 Luigi Fontanella La parola transfuga 2003, 175

2 Alfredo De Palchi A Non Conformist Italian Poet in New York City (Contemporary Italian American Writing, 1999)

3 Alfredo De Palchi La potenza della poesia (Saggi a cura di Roberto Bertoldo Edizioni dell’Orso, 2008)

4 Le citazioni delle opere di De Palchi sono tratte da Paradigma (Mimesis-Ebenon 2006) e Foemina Tellus (Edizioni Joker, maggio 2010).

5 Mi è piaciuta molto la citazione di Marina Cevtaeva che Gabriela Fantato pone all’inizio di un suo scritto sull’opera di De Palchi “la contemporaneità del poeta è in un certo numero di battiti del cuore al secondo, battiti che danno l’esatta pulsazione del secolo –fino alle sue malattie (…) nella consonanza – quasi fisica, fuori del significato –con il cuore dell’epoca” Per la poetessa russa il poeta non è “specchio” ma “scudo” del suo tempo, poiché è colui che dà “battaglia” agli anni, a meno che non sia mero “portavoce” di interessi particolari o di un gruppo politico (e non, aggiungerei io N.d.a), ma in questo caso non è un grande poeta. (Versi incisi nella pietra –Cfr. nota 3).

“ATTRAVERSAMENTI” Progetto ideato e realizzato da Adam Vaccaro – Milanocosa, con la collaborazione di Gabriela Fantato – La Mosca di Milano

Antonella Zagaroli

Antonella Zagaroli è nata a Roma nel 1955. Opere letterarie: La maschera della Gioconda plaquette (1986) e libro (prefazione di Walter Pedullà Crocetti, Milano, 1988) che rispetto alla plaquette include anche i poemi Pi greco quinto e Coiffeur distratto; Il Re dei danzatori poema teatrale con musiche originali presentato a Roma e Provincia (1992); Terre d’anima, (1996); Come filigrana scomposta – racconto d’amore tango e poesia andato in scena a Roma nel 2001 e dopo la sua pubblicazione (2008) di nuovo a Roma e provincia; La volpe blu, prose poetiche e racconti (2002); Serrata a ventaglio (Roma, 2004); Quadernetto Dalìt saggio e reportage sul lavoro di volontariato fra gli intoccabili indiani poi tradotto in inglese col titolo Dalit Notebook Thoughts and Poems- An experience in India-, prefazione Vincent Arackal, attuale vescovo di Calicut India (2007; Venere Minima romanzo in versi e prosa (2009; Mindskin A selection of poems 1985-2010 con nota di Alfredo De Palchi e introduzione e traduzione di Anamaria Crowe Serrano (Chelsea Editions New York, 2011). Con Alfredo De Palchi il duetto poetico intitolato Intuire come possedere – Corrispondenza in versi (Italian Poetry Review volume VI, 2011 pubblicato nel 2013). In collaborazione con la fotografa Mariangela Rasi le raccolte La nostra Jera (Roma, 2010) e Trasparenze in vista di forma (Verona, 2013) nonché col pittore De Luca le istallazioni poetiche della breve raccolta Al di là d’ogni luce in mostra da Settembre a Dicembre 2012 a Pienza, da poco giorni riproposte in rete gratuitamente, con la Onyxebook, insieme a Serrata a Ventaglio. Dieci sue poesie sono presenti nella Antologia di poesia italiana a cura di Giorgio Linguaglossa Come è finita la guerra di Troia non ricordo (Progetto Cultura,, 2016).

In qualità di traduttrice ha finora pubblicato alcune poesie da Suicide Point dell’indiano Kureepuzha Sreekumar (Hebenon aprile-novembre 2010), la plaquette One Columbus leap, (Il balzo di Colombo) della poetessa irlandese Anamaria Crowe Serrano (Roma, 2012) e Hosanna – Osanna raccolta di epigrammi di Louis Bourgeois, poeta e scrittore statunitense (Trento, 2014). Le sue poesie sono apparse su riviste italiane, francesi, inglesi, americane e ultimamente anche su diversi blog italiani e stranieri. Alcune sue opere sono presenti nelle biblioteche di Londra, Budapest, Dublino e nelle università americane di Yale, Standford, Columbia, Stony Brook.

Mario Gabriele intende il «viaggio», appunto, «con Godot», con questo misterioso ospite che è la nostra Ombra, il nostro irraggiungibile sosia. Siamo noi stessi Godot, per questo non potremo mai raggiungere la nostra interiorità perché essa è stata ampiamente colonizzata dall’Altro dell’Altro, non c’è più nemmeno un angolino, un ricettacolo di autenticità nel mondo disilluso e amministrato da un ordo rerum onnivoro e globale.

Mario Gabriele intende il «viaggio», appunto, «con Godot», con questo misterioso ospite che è la nostra Ombra, il nostro irraggiungibile sosia. Siamo noi stessi Godot, per questo non potremo mai raggiungere la nostra interiorità perché essa è stata ampiamente colonizzata dall’Altro dell’Altro, non c’è più nemmeno un angolino, un ricettacolo di autenticità nel mondo disilluso e amministrato da un ordo rerum onnivoro e globale.

scheda del romanzo

scheda del romanzo

Their Laughter

Their Laughter