Milano Periferia nord

Da Giorgio Linguaglossa Dalla lirica al discorso poetico. Storia della poesia italiana (1945-2010) EdiLet, Roma, pp. 390 € 16

Con Il disperso (1976) di Maurizio Cucchi abbiamo il primo e più tipico esempio di de-fondamentalizzazione del «soggetto» nella poesia italiana del Novecento. È l’assunzione nel discorso poetico della nozione di «frattura» del procedimento armonico; «frattura» e «dif/ferenza» del piano proposizionalistico. C’è, nel sostrato strutturale de Il disperso, più Beckett che Eliot e Pound; c’è la frattura formale che si consuma nella poesia italiana del tardo Novecento attraverso il decentramento del piano narrativo, che resta senza inizio né fine, senza plot, senza soggetto che totalizzi, senza tematica che stabilizzi, senza cornice spazio-temporale che indirizzi cronotopicamente gli eventi. È quanto era stato acquisito dal Nouveau Roman, dal pastiche sanguinetiano (che però presuppone ancora un soggetto esterno che, come nell’informale, proietta fuori di sé il disordine), dal Calvino della trilogia: la assunzione, in poesia, della procedura enigmatica di derivazione kafkiana: c’è tutto un concorso di procedure compositive che nell’opera di Cucchi vengono a sedimentazione e a convergenza.

milano il naviglio pavese in secca e palazzi residenziali del quartiere barona alla periferia sud

Il discorso poematico de Il disperso non abita più il luogo dell’asseribilità generalizzata fondata sulla proiezione del soggetto cartesiano sul fondale bianco della linguisticità ma è diventato problematico in sé; è la linguisticità a non essere più linguisticamente possibile. È il discorso proposizionale della poesia italiana del Novecento che qui entra in fibrillazione, in crisi irreversibile. È la ragione narrante della poesia italiana degli anni Settanta, con tutto il suo carico di problematicità, che entra in crisi irreversibile: sia il canone sperimentale che il canone, per così dire, anti-sperimentale entrano in una crisi di linguisticità e di rappresentatività. Entra in crisi il tradizionale modello proposizionalistico di rappresentazione fondato sulla ipotassi.

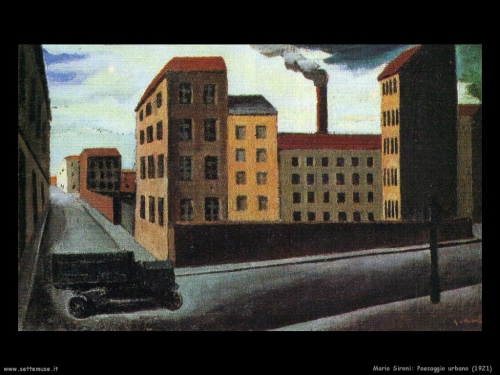

Milano Mario Sironi paesagio urbano

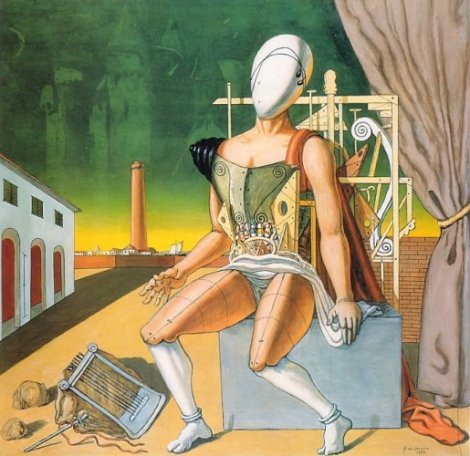

Se il neodescrittivismo della poesia sperimentale degli anni Settanta è un discorso poetico senza oggetto, o, nel migliore dei casi, con un oggetto prestabilito, la poesia post-moderna di Cucchi invece tenta l’immersione nel linguistico rinserrando il «soggetto» in un sistema di differenze, di rapporti di significanti e di significati dis-locati. La «mitologia» viene sostituita dalla «topologia», il discorso sui luoghi sostituirà il discorso sui miti. Non c’è più il «paesaggio rurale» come nella poesia di Zanzotto o di Bertolucci ma il paesaggio urbano, dove la vicissitudine dei luoghi è già vicissitudine esistenziale. Non c’è più un autore-soggetto già stabilito la cui individuazione assicurerebbe la significazione. Se nel simbolismo il «soggetto» è all’origine della significazione, nel post-simbolismo, dove tutto nella struttura rimanda al tutto per accumuli, per sottrazioni, per transizioni, per differenze, per scarti, il «soggetto» si costituisce nell’ambito di un sistema che lo definisce per la parola-segno. Preso in sé il «soggetto» non significa. Il «soggetto», nella sua non-identità , diventa una differenza fra altre nel sistema generale delle differenze possibili e plausibili.

mario sironi paesaggio urbano 1921

Ne Il disperso c’è un delitto. Ma è veramente un delitto? C’è un soggetto inquisitorio, un poliziotto che tenta di ricostruire gli eventi a partire dalle «tracce», dai «segni» presenti nella scena primaria. C’è un cadavere ma nessuno sa chi sia e perché sia proprio lì e non altrove («È morto per un infarto (o per un incidente stradale, per un malore per via di un sasso): sì va bene, ma ci sarà / pure un colpevole, un responsabile / diretto, qualcuno che l’ha fatto fuori»); e perché proprio quel morto e non altri morti-significanti. Ci sono dei segni-significanti che potrebbero condurre il soggetto inquisitorio a ricomporre la scena primaria del delitto ma ci sono anche dei segni-significanti che potrebbero sviare l’indagine di ricostruzione dell’evento delittuoso. A volte, compare un inciso del soggetto narrante («Non ci voleva quel bicchiere rotto. / Poco meno di un simbolo»); subito dopo c’è l’ammissione della possibile causa della morte («E poi / la ferita, lo zampillo, l’incerottamento. Mi spiace confessarlo, / ma per fortuna che non c’ero»). L’occhio inquisitorio del poliziotto tenta la ricostruzione degli eventi secondo un ordine razionale-logico. Tutta la vicenda delittuosa viene passata al setaccio dell’occhio logico-proposizionale: il titolo dell’incipit è significativo di questa procedura e suona: «La casa, gli estranei, i parenti prossimi». Ed ecco l’apertura dove ci sono, in estrema sintesi, tutti i dettagli della scena primaria accaduta: la Lambretta a pezzi, la data, un giovedì, le ipotesi sulla causa del decesso: un infarto? O un incidente?

Nei pressi di… trovata la Lambretta. Impolverata,

a pezzi. Nessuno di noi ha mai pensato

seriamente a ritirarla. Forse la paura. Rovistando

nel cassetto, al solito, il furbo di cui al seguito

ha ripescato una fascia elastica, una foto o due,

un dente di latte e un ricciolo rimasti nel portafogli,

dieci lire (che non c’entravano per niente…)

Maurizio Cucchi foto Dino Ignani

La domanda sulla questione dell’evento delittuoso pone all’ordine del giorno lo sguardo indagatorio che opera la rilettura del reale. La poesia de Il disperso pone la domanda in termini problematologici. Siamo di fronte ad una vera e propria scacchiera di interrogazioni. Alla molteplicità delle domande possibili corrisponde una soltanto delle risposte. La poesia de Il disperso è tutta intessuta di sintagmi «tracce» e di sintagmi «differenze» (la dis-locazione dell’«io»), di enunciati. La «differenza» è questo scarto, questo recupero impossibile del soggetto incessantemente differito nel processo interruptus del discorso. La scena primaria del delitto (presunto) funge da archi-traccia che assume il valore di archia trascendentale. Derridianamente la traccia non ha soltanto valore di sparizione dell’origine, qui essa vuol dire che l’origine non è affatto scomparsa, ma d’altronde se tutto è traccia ciò significa che è scomparsa l’origine: non c’è la traccia originaria. Il disperso è un’«opera aperta» nel senso appunto che non c’è né ci potrà mai essere una definizione ultima dell’evento primario della scena del delitto (presunto). Non si sa nemmeno se ci sia un morto («Che i morti siano due? Ma quello giusto?»), quale sia la causa del decesso, non si sa se («C’entra qualcosa il vicino / del piano di sotto, che esce sempre dopo le undici di sera / con una faccia da vampiro?»), oppure se c’entri in qualche modo il personaggio dell’io narrante («E io / rosso di colpa, mezzo scemo, coi capelli / già quasi tagliati a zero / a giustificarmi come segue: “Ma io non c’entro,/ io non ho fatto niente… l’infarto… lo sa bene…” / E mi toccavo i bottoni della giacca.»).

È il primo caso di applicazione, nella tradizione italiana, della tecnica del giallo alla poesia moderna. In primo luogo la «topografia della casa», un indice nomenclatorio di significati (o di significanti?) delle «cose» che si traduce in toponomastica, e quindi in topologia:

Diamo un’occhiata alla TOPOGRAFIA DELLA CASA:

– Tutte le cose, a loro modo,

erano in ordine, al posto giusto. Un senso,

capisci, non mancava. Ma quel tale

entrato poco dopo (forse, mi hai detto

dietro la tenda, uno della polizia) cos’ha capito?

Intendo del pestacarne abbandonato

sopra il frigorifero, o della mela

mezza sbucciata, tagliata, diventata nera; della bottiglia

del vermut rimasta senza tappo, in un angolo del tavolo,

col bicchiere lì…

Il discorso poetico de Il disperso esperisce una interna inadeguazione del proprio statuto proposizionalistico: Il «confessato» diventa «incoffessabile», il «giustificato» diventa l’«ingiustificabile». Il motore assertorio si inceppa e si guasta: il discorso procede per arresti e strappi, per ritorni improvvisi e flashback, proiezioni in avanti e ritorni indietro, in incisi ipotetici e lacerti interrogativi; ciò che si traduce sul piano stilistico in una abbondante messe di fraseologie plebee e piccolo-borghesi che si giustappongono e si intrecciano. Affabulazioni impersonali e personalissime confessioni vengono giustapposte e sovrapposte con l’effetto finale, come incidentale, di una fibrillazione del linguaggio poetico:

e poi / non capisco la ragione di questo grattarsi insistente sul di dietro. / Avrà a che fare (visto l’arrossamento, / i foruncoletti…) / con altri sintomi del genere (viscerali, / di solito, infiammazioni)? Prendo la pomata. / E intanto chi mi vede fa il di più. Che mi scoccia, con l’umido / e tutti i fatti miei e le telefonate alla cabina, / è il riscaldamento che non va: ho i piedi sporchi, / luridi. Giù in basso / stanno manovrando in quattro / con la caldaia a pezzi. Figurati se ho voglia / di scoprirmi…

Il detective è una figura-proiezione spostata dell’io: né Ingravallo né Sherlock Holmes (che prefigurano un ordinamento stabile e leggibile del mondo e quindi degli eventi), ma qualcosa e qualcuno più simile a un meta-reale che si articola tra presunzioni di vittime e colpevoli non per restaurare l’ordine razionale del reale ma per tentare un itinerario inquisitorio.

Milano Periferia, scorcio

Duchamp nel 1927 a proposito della Porte, 11, rue Larrey scriveva: «Non c’è soluzione perché non c’è problema». Ed è appunto questo il problema che il figlio-detective si trova ad affrontare nella ricerca della scena primaria: il decesso del padre.

Giovanni Giudici ha scritto, con indubbio acume, che Il disperso è costruito come un «documento d’istruttoria». Verissimo, solo che il soggetto-detective (entità fizionale) avanza mascherato e a tentoni dentro una serie di «sovrapposizioni», di «scomposizioni», di «tracce» che rendono indistinguibile la scena primaria del crimine (vero o presunto). È un documento d’istruttoria davvero scombiccherato e dissestato dalla dispersione e frammentazione dei segni significanti e dall’occultamento dei segni significato. Intermezzi di dialoghi anonimi o «soverchiamente» carichi di affettività coniugale, fraseologie straniate frammiste a considerazioni pedestri e ad accumuli di «cose», un’ansia nomenclatoria di «cose». Incisi, intermezzi parenetici, parentetici, asserzioni apofantiche, proposizioni cartolari del «parlato». Un linguaggio frammentato e bombardato. È l’oralità che si riversa in poesia precipitando dentro un imbuto semantico: « Tutto è cominciato pochi giorni fa./ Mi ha proprio riferito la portiera di averlo visto uscire / quieto nel primo pomeriggio. (La giacca dall’attaccapanni, «torno tra poco». Sparisce.) E dico io».

Quello che la poesia de Il disperso aggiunge alla attitudine tutta lombarda di fare poesia con i nomi propri di cose, di persone e di luoghi è quella particolare aura di estraniazione che promana dall’opera. Rispetto ad altre opere milanesi uscite negli anni Sessanta: Gli strumenti umani di Sereni, La vita in versi di Giudici, Le case della Vetra di Raboni, La tartaruga di Jastov di Cesarano, Lotte secondarie di Majorino e La talpa imperfetta di Tiziano Rossi, tutti pubblicati tra il 1965 e il ’68, ne Il disperso l’estraneazione e l’atmosfera allucinata risultano assolutamente preponderanti. La ricerca de Il disperso oscilla tra doublure e feedback, tra l’inafferrabile e l’imponderabile. È l’autonomia del simbolico che traccia la mappa del trans-soggettivo.

Milano tram

A distanza di più di trent’anni dall’esordio de Il disperso, oggi appare inequivocabile che l’opera si pone a latere dello sperimentalismo inglobandone le residue potenzialità espressive; inaugura un modo stilistico introducendo degli slittamenti tra piani linguistici differenti. Un po’ come Somiglianze di Milo De Angelis apparso nello stesso anno di pubblicazione de Il disperso: il 1976. Entrambi i libri aprono e chiudono una stagione poetica tipicamente lombarda. Entrambi i libri presentano delle analogie stilistiche davvero sorprendenti: accelerazioni e corto circuiti di fraseologie e piani linguistici, il paesaggio urbano delle periferie milanesi, l’accumulo di oggetti, l’inquadramento cinematografico di «interni», l’impianto tipicamente narrativo.

Le opere che seguiranno: Le meraviglie dell’acqua (1980), Donna del gioco (1987), L’ultimo viaggio di Glenn (1999), segneranno una lunga marcia di allontanamento, anche stilistico, da Il disperso. O di avvicinamento a qualcosa che, anche stilisticamente, deve ancora avvenire, come nella successiva raccolta Vite pulviscolari (2009), la poesia di Cucchi proseguirà in direzione di una ricomposizione della folgorante de-fondamentalizzazione dell’esordio.

Milano Periferia_PortaVigentinaMilano 1952 Mario De Biasi

da Il disperso (1976)

La casa, gli estranei, i parenti prossimi

1

Nei pressi di.. trovata la Lambretta. Impolverata,

a pezzi. Nessuno di noi ha mai pensato

seriamente a ritirarla. Forse la paura. Rovistando

nel cassetto, al solito, il furbo di cui al seguito

ha ripescato una fascia elastica, una foto o due,

un dente di latte e un ricciolo rimasti nel portafogli,

dieci lire (che non c’entravano per niente..)

In aggiunta a tutto ricordo che quando venivo su dalle scale io

era di giovedì, finita la scuola, verso mezzogiorno; ma era

anche un ritorno diverso dal solito… Ci sarà

un aggancio.

Adesso comunque, eccomi e:

– Credimi, fai caso

a quel tale andare tirandosi dietro le gambe e tutto, con gli occhietti

ancora appiccicati, nel pigiama, goffo da cane,

rigido inamidato. Ma il bello è

che me ne accorgo. E allora con che faccia

fingere un’altra volta il tono giusto, le parole,

cioè un po’ stiracchiate; il vestire in qualche modo?

(Che i morti siano due? Ma quello giusto?

Indifferente? E il primo,

come una specie di confidenza notturna, non è un parente stretto?

Strettissimo?)

(Dimmi tu se è possibile. Pochi giorni fa

era lì che faceva i suoi lavori. Pareva pacifico.)

È morto per un infarto (o per un incidente stradale, per un malore, per via di un sasso): sì, va bene, ma ci sarà

pure un colpevole, un responsabile

diretto, qualcuno che l’ha fatto fuori.

2

Non ci voleva quel bicchiere rotto.

Poco meno di un simbolo. Poco più

di una fissazione. O viceversa. E poi

la ferita, lo zampillo, l’incerottamento. Mi spiace confessarlo,

ma per fortuna che non c’ero.

Diamo un’occhiata alla TOPOGRAFIA DELLA CASA:

– Tutte le cose, a loro modo,

erano in ordine, al posto giusto. Un senso,

capisci, non mancava. Ma quel tale

entrato poco dopo (forse, mi hai detto

dietro la tenda, uno della polizia) cos’ha capito?

Intendo del pestacarne abbandonato

sopra il frigorifero, o della mela

mezza sbucciata, tagliata, diventata nera; della bottiglia

del vermuth rimasta senza tappo, in un angolo sul tavolo,

col bicchiere lì…

Di fuori c’erano i fiaschi, le bottiglie vuote. Tutti gli ombrelli

appesi alla sbarra di ferro della porta interna.

(C’entra qualcosa il vicino

del piano di sotto, che esce sempre dopo le undici di sera

con la faccia da vampiro?)

(Non avevo mai nascosto certe mie debolezze

– Dal dentista

andarci all’ora del tramonto può essere invitante.

E in più, dopo, uscire, fare il giro della casa,

tenerti la bocca, dire al primo che incontri e ti saluta: “Sai

devi scusarmi se parlo male, o mostro un riso macabro. Ma vedi,

mi mancano i denti, proprio qui davanti…”

Così, dopo l’accaduto, la vicina del dentista: “Se la gente caro lei

ci pensasse un po’ più spesso

ci sarebbe meno cattiveria”. E io

rosso di colpa, mezzo scemo, coi capelli

già quasi tagliati a zero

a giustificarmi come segue: “Ma io non c’entro,

io non ho fatto niente… l’infarto… lo sa bene..”

E mi toccavo i bottoni della giacca.)

maurizio cucchi

3

I primi segni a ben vedere

non erano mancati. È la ricomparsa

che nessuno si poteva attendere. Dato che poi,

sulla poltrona, magari in lacrime, se ne era parlato

della sparizione. Ma in concreto, quanto ne sapevamo?

Ricordati, però, senza cercare colpe, dell’acqua

entrata di notte sotto i vetri in nostra assenza, della crepa

che taglia tutto il soffitto, addirittura del solaio,

sopra la stanza in fondo e che neppure ci siamo curati di visitare,

del lampadario che dondola, degli infissi mezzi marci.

Oggi, poi, come non bastasse, guarda qui! Avvicinati,

guarda un po’ qui, ti dico, qui sotto. Mi cresce la muffa,

la muffa sulla suola!

È che mio padre sì

sapeva di lettere, cultura: London

Steinbeck, Coppi e Bartali, Oscar

Carboni e la Gazzetta

dello Sport. L’officina. E quelle camicie d’allora,

larghe, i pantaloni alti in vita, paletò palandrane..

Mi sono domandato il perché

di questo continuo andarsene

di inquilini, qui dell’interno. E di operai

che vanno e vengono e sporcano le scale. (Chissà adesso

come sarebbe tutta consumata la targhetta della porta.)

4

Avevo cercato di chiedere spiegazioni

a chi poteva saperne di più. E le domande,

come al solito, si facevano insistenti. Poi ho visto

un certo imbarazzo, un certo disagio. “Se non ti va”

ho detto “scusami,

non se ne parli più.” “Ma non è per questo”

mi ha fatto lei. “È che così, a bruciapelo…

Preparami, voglio dire,

lasciami tempo di abituarmi.”

– Ma non ci sarà, lo sai bene,

conclusione migliore alla vicenda,

soluzione diversa dal previsto. Solo tutt’al più

prima o poi un tizio che verrà, uno dei soliti,

a portare certi suoi risultati di qualcosa: per esempio pezzi di carte,

foto, testimonianze…

maurizio cucchi

5

IL CORPO (il primo, s’intende).

……………………….

Ma poi era venuto su dalle scale

nel buio.

Avrà fatto di certo i cinque piani a piedi.

…………………………

Nascosto nel portaombrelli. Identificato.

Finalmente. Recuperato nel sonno. Continua a leggere →

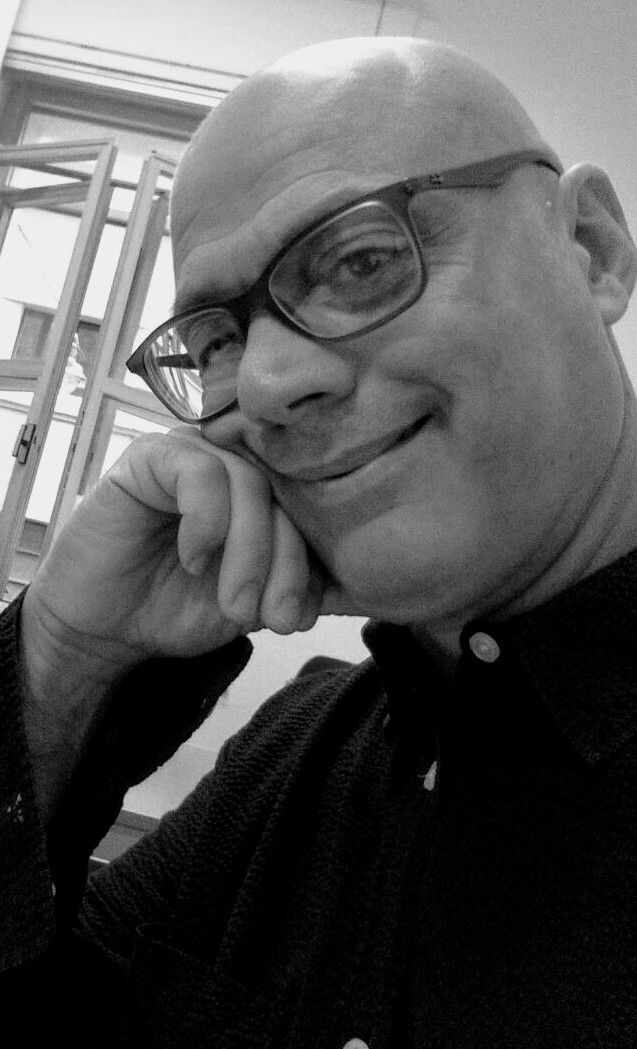

Steven J. Grieco Rathgeb, nato in Svizzera nel 1949, poeta e traduttore. Scrive in inglese e in italiano. In passato ha prodotto vino e olio d’oliva nella campagna toscana, e coltivato piante aromatiche e officinali. Attualmente vive fra Roma e Jaipur (Rajasthan, India). In India pubblica dal 1980 poesie, prose e saggi. È stato uno dei vincitori del 3rd Vladimir Devidé Haiku Competition, Osaka, Japan, 2013. Ha presentato sue traduzioni di Mirza Asadullah Ghalib all’Istituto di Cultura dell’Ambasciata Italiana a New Delhi, in seguito pubblicate. Questo lavoro costituisce il primo tentativo di presentare in Italia la poesia del grande poeta urdu in chiave meno filologica, più accessibile all’amante della cultura e della poesia. Attualmente sta ultimando un decennale progetto di traduzione in lingua inglese e italiana di Heian waka.

Steven J. Grieco Rathgeb, nato in Svizzera nel 1949, poeta e traduttore. Scrive in inglese e in italiano. In passato ha prodotto vino e olio d’oliva nella campagna toscana, e coltivato piante aromatiche e officinali. Attualmente vive fra Roma e Jaipur (Rajasthan, India). In India pubblica dal 1980 poesie, prose e saggi. È stato uno dei vincitori del 3rd Vladimir Devidé Haiku Competition, Osaka, Japan, 2013. Ha presentato sue traduzioni di Mirza Asadullah Ghalib all’Istituto di Cultura dell’Ambasciata Italiana a New Delhi, in seguito pubblicate. Questo lavoro costituisce il primo tentativo di presentare in Italia la poesia del grande poeta urdu in chiave meno filologica, più accessibile all’amante della cultura e della poesia. Attualmente sta ultimando un decennale progetto di traduzione in lingua inglese e italiana di Heian waka.

POESIE SULLA MORTE di Salvatore Toma (1951-1987) da “Canzoniere della morte” (1999) Commento di Giorgio Linguaglossa

salvatore toma lecce culla-del-barocco

Salvatore Toma nasce a Maglie nel Salento nel 1951, da una famiglia di fiorai, e insieme a Antonio Verri e Claudia Ruggeri fa parte dei cosiddetti “poeti maledetti salentini”. Frequenta il liceo classico, ma non prosegue gli studi, anche se coltiva da autodidatta le materie che più gli interessano: letteratura e ovviamente poesia. Vive nella tenuta dei genitori occupandosi della campagna e trascorrendo ore in un bosco di querce, “le Ciàncole”, appostato comodamente sui rami di un grande albero. Pubblica (dal 1979 al 1983) sei raccolte di poesie, rispettivamente: Poesie, Ad esempio una vacanza, Poesie scelte, Un anno in sospeso, Ancora un anno e Forse ci siamo.

paesaggio salento

La sua morte prematura, avvenuta quando aveva appena trentacinque anni viene, da alcuni, attribuita al suicidio, in realtà sembra sia sopraggiunta per un uso eccessivo di alcolici, per cirrosi epatica. La sua notorietà deriva dalla pubblicazione della raccolta di poesie Canzoniere della Morte (Einaudi 1999), a cura della filologa Maria Corti.

Dopo la scomparsa della Corti, avvenuta nel 2002, la poesia di Toma rischiava di essere definitivamente dimenticata. Un folto gruppo di intellettuali meridionali promosse una raccolta di firme per chiedere la ristampa del volume al tempo esaurito, tentando anche di rilevare i diritti di autore per pubblicare il libro altrove. L’iniziativa provoca una vasta eco in tutta Italia e la casa editrice decide, di ristampare il Canzoniere.

Giorgio Linguaglossa

Commento di Giorgio Linguaglossa

“Un poeta sconosciuto e disconosciuto come Salvatore Toma (1951-1987), che vive nella lontana provincia salentina, scrive invece i versi più acuti e dolorosi del decennio a cavallo tra gli anni Settanta-Ottanta. Dinanzi alla sua disperata autenticità, scoloriscono e impallidiscono le scritture poetiche più scaltrite ma anche più professionali degli esistenzialisti milanesi e dei minimalisti romani. Recluso nell’isolamento della provincia, Toma scrive una poesia lontana anni luce dalla ideologizzazione neosperimentale e dalle poetiche che si andavano elaborando a Roma e a Milano; la poesia di Toma è quella di un ruminatore-visionario che accentra il discorso lirico, una sorta di primitivismo linguistico, intorno al problema della propria morte, con una versificazione basata sul verso libero, sulla percussione ritmica e su una imagery limitata e circoscritta a poche figurazioni di base dalle quali si diramano le variazioni ossessive della sua ruminazione interiore. Il discorso lirico diventa così la proiezione all’esterno delle sue ruminazioni interiori.

Salvatore Toma giovane studente universitario

Tra interno ed esterno non c’è distanza: l’interno diventa immediatamente esterno, pagina scritta; l’«io» è sottoposto alla percussione di un fascio di elettroni e di fotoni che ne illuminano l’ultimo bagliore. Fra le sue raccolte, prima della pubblicazione di una antologia da Einaudi nel 1999 con il titolo Canzoniere della morte, si ricordano Poesie (Prime rondini) (1970), Ad esempio una vacanza (1972), Un anno in sospeso (1979). Un percorso diverso ma parallelo è quello di un giovane pittore lucano, Giuseppe Pedota che scrive con un lirismo naif che sembra un meteorite caduto dalla luna, il contraltare del maledettismo di Salvatore Toma. Colpisce la serena estraneità di queste opere al clima culturale degli anni Settanta. I quanti del suicidio (1976) di Helle Busacca sembrano versi scritti da un reietto che cammina sulla terra dopo un terremoto, sono poesie di un sopravvissuto da un bombardamento.

[da Dalla lirica al discorso poetico. Storia della poesia italiana (1945-2010) EdiLet, Roma, pp. 390 € 16]

(poesie tratte da Canzoniere della morte Einaudi, 1999 a cura di Maria Corti)

salvatore toma

Ultima lettera di un suicida modello

Ultima lettera di un suicida modello

A questo punto

cercate di non rompermi i coglioni

anche da morto.

È un innato modo di fare

questo mio non accettare

di esistere.

Non state a riesumarmi dunque

con la forza delle vostre certezze

o piuttosto a giustificarvi

che chi s’ammazza è un vigliacco:

a creare progettare ed approvare

la propria morte ci vuole coraggio!

Ci vuole il tempo

che a voi fa paura.

Farsi fuori è un modo di vivere

finalmente a modo proprio

a modo vero.

Perciò non state ad inventarvi

fandonie psicologiche

sul mio conto o crisi esistenziali

da manie di persecuzione

per motivi di comodo

e di non colpevolezza.

Ci rivedremo

ci rivedremo senz’altro

e ne riparleremo…

Addio bastardi maledetti

vermi immondi

addio noiosi assassini.

.

Salvatore Toma

Spremiti Toma

spremiti come

un limone

o spezzati come

si spezza un ramo

d’alloro per

respirare dal vivo, dal profondo.

Questo ordinarsi

di vivere non

ti fa bene non

ti rappresenta più.

Arditi Toma

datti fuoco acqua terra

datti luce

batti palpita schiuditi

battiti.

*

Presso mezzogiorno

mi sono scavata la fossa

nel mio bosco di querce,

ci ho messo una croce

e ci ho scritto sopra

oltre al mio nome

una buone dose di vita vissuta.

Poi sono uscito per strada

a guardare la gente

con occhi diversi.

*

Il suicidio è in noi

fa parte della nostra pelle

in essa vibra respira si esalta

appartiene alla nostra vita

plana sui nostri pensieri

spesso senza motivo:

a volte l’idea sola

ci conforta ci basta

l’effetto al momento è identico

ci pare di rinascere

una nuova forza stordente

per un poco ci possiede

ci fa sentire immortali.

Perciò io ho rispetto

di chi muore così

di chi così si lascia andare

perché solo chi si nega la vita

sa cosa significa vivere.

L’assuefazione il contagio

il tirare avanti

la sopravvivenza son solo cose

per chi ha paura di frugare

e di guardarsi dentro.

Il falco lanario

Come un aereo solare

senza rumore

se non fra le ali

il canto di un vento luminoso

circondava il lanario

il vecchio casolare

desolato in collina

tra le spine e i papaveri.

Assorto

stavo lì a guardarlo

roteare a spirale

lento come sospeso

a caccia del rondone.

Si spostava

ogni tanto

anche più di là

fra gli ulivi e il raro verde.

Un silenzio di fiaba

avvolgeva la collina.

.

a sx Letizia Leone, dietro, Antonio Sagredo e Giuseppe Talia

Quando sarò morto

e dopo un mese appena

come denso muco

color calce e cemento

mi colerà il cervello dagli occhi

se mi si prende per la testa

(l’ho visto fare a un mio cane

disseppellito per amore

o per strapparlo ai vermi)

per favore non dite niente

ma che solo si immagini

la mia vita

come io l’ho goduta

in compagnia dell’odio e del vino.

Per un verme una lumaca

avrei dato la vita:

tante ne ho salvate

quando ero presente

sciorinando senza vergogna

l’etichetta della pazzia

con l’ansia favolosa di donare.

Per favore non dite niente.

*

Io spero che un giorno

tu faccia la fine dei falchi,

belli alteri dominanti

l’azzurrità più vasta,

ma soli come mendicanti.

*

Il poeta esce col sole e con la pioggia

come il lombrico d’inverno

e la cicala d’estate

canta e il suo lavoro

che non è poco è tutto qui.

D’inverno come il lombrico

sbuca nudo dalla terra

si torce al riflesso di un miraggio

insegna la favola più antica.

.

Chi muore

lentamente in fondo al lago

fra l’azzurro e i canneti

non muore soffocato

ma lievita piano in profondità.

Avrà sul capo una foglia

e su di essa un ranocchio

a conferma dell’eternità.

*

Io ho l’incubo

della mia vita

fatta di grandi

sconcertanti conoscenze

e di sogni paurosi.

Per questo credo

di vivere ancora per poco

e non rischiare

di sfiorare l’eternità.

Se passa una nube

fra incerte piogge

quella è nube

in cerca di serenità.

*

Se si potesse imbottigliare

l’odore dei nidi,

se si potesse imbottigliare

l’aria tenue e rapida

di primavera

se si potesse imbottigliare

l’odore selvaggio delle piume

di una cincia catturata

e la sua contentezza,

una volta liberata.

.

Salvatore Toma

Quando sarò morto

che non vi venga in mente

di mettere manifesti:

è morto serenamente

o dopo lunga sofferenza

o peggio ancora in grazia di dio.

Io sono morto

per la vostra presenza.

Un giorno di questi

farò di tutto,

tutto farò filare liscio,

i pensieri e gli occhi

anche le nuvole raddrizzerò.

La mia ascia

sarà inesorabile.

Un giorno di questi

comanderò,

come un Dio

tutto vorrò

a me comparato.

Capre galline

voleranno sulle teste

umane come rettili nei fiumi

e fra le aride rocce

un giorno di questi comincerò. Continua a leggere →

Condividi:Twitter

33 commenti

Archiviato in antologia di poesia contemporanea

Con tag Antonio Verri, Claudia Ruggeri, Commento di Giorgio Linguaglossa, giuseppe pedota, helle busacca, Maria Corti, POESIE SULLA MORTE di Salvatore Toma, POESIE SULLA MORTE di Salvatore Toma (1951-1987) da "Canzoniere della morte" (1999) Commento di Giorgio Linguaglossa, Poeti maledetti del salento Salvatore Toma Antonio Verri Claudia Ruggeri