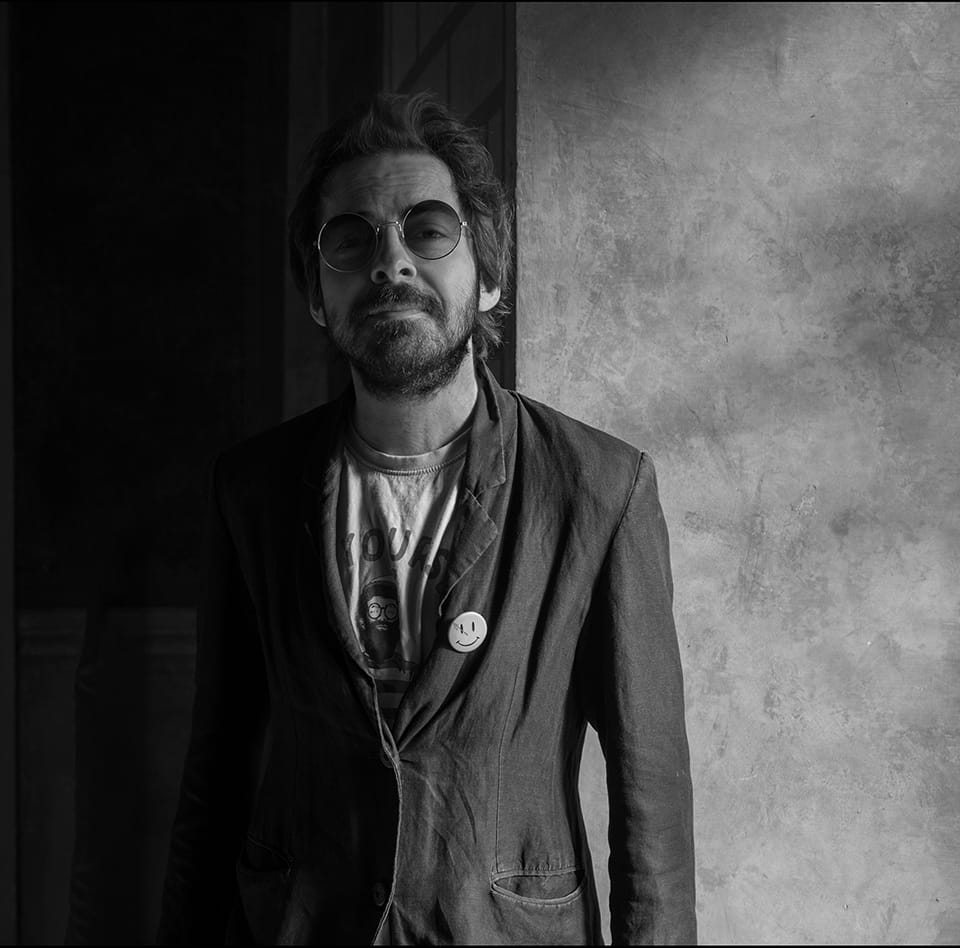

Steven Grieco-Rathgeb è nato nel 1949 è un poeta bilingue che scrive in lingua inglese e italiana. Vive in Grecia, dove coltiva un piccolo lembo di terra. Ha pubblicato Maschere d’oro, poesie italiane nella collana Biblioteca Cominiana, dove il suo volume era affiancato da testi di Yves Bonnefoy, Francesco Tentori e Charles Tomlinson: Entrò in una perla, poesie inglesi in traduzione italiana, collana Hebenon, Mimesis, Udine 2016. È stato redattore della rivista letteraria internazionale L’Ombra delle Parole. Nel 2018 si trasferisce in Grecia dove abita su una piccolissima isola che puoi attraversare a piedi, Koronisia (Κορωνησίας), unita alla terraferma da una strada in mezzo al mar Mediterraneo lunga 25 chilometri, abitata da qualche pescatore e dai gabbiani e dagli uccelli di passo.

Steven Grieco-Rathgeb è nato nel 1949 è un poeta bilingue che scrive in lingua inglese e italiana. Vive in Grecia, dove coltiva un piccolo lembo di terra. Ha pubblicato Maschere d’oro, poesie italiane nella collana Biblioteca Cominiana, dove il suo volume era affiancato da testi di Yves Bonnefoy, Francesco Tentori e Charles Tomlinson: Entrò in una perla, poesie inglesi in traduzione italiana, collana Hebenon, Mimesis, Udine 2016. È stato redattore della rivista letteraria internazionale L’Ombra delle Parole. Nel 2018 si trasferisce in Grecia dove abita su una piccolissima isola che puoi attraversare a piedi, Koronisia (Κορωνησίας), unita alla terraferma da una strada in mezzo al mar Mediterraneo lunga 25 chilometri, abitata da qualche pescatore e dai gabbiani e dagli uccelli di passo.

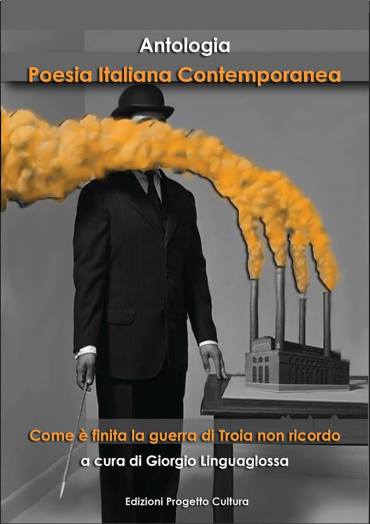

[Destroyed Warsaw]

.

caro Steven,

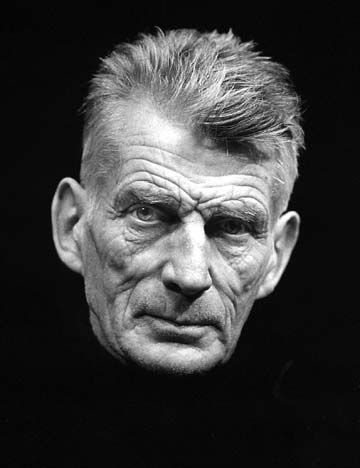

che altro è la tua poesia se non un pensiero poetico da remoto che medita sul tramonto della luce che avvolge tutte le cose? Sulla luce che lentamente si estingue? La tua poesia è sempre paesaggistica, è sempre en plein air, vuole chiamare il lettore dentro la luce e i suoi mille riverberi; e che cos’è questo se non il chiamare, da remoto, il lettore quale protagonista dentro il tramonto della luce? È in questo tramontante tramontare che la tua poesia si illumina (riceve la luce) e la proietta sul lettore (la irradia)… nella tua poesia i personaggi, i paesaggi, gli oggetti ricevono luce dall’alto, dal basso, da destra, da sinistra, diventano visibili e, nello stesso tempo, invisibili per un eccesso di luce, un eccesso di aria trasparente, di rifrangenze, di ultrasuoni. È una poesia in movimento, una colonna in movimento che chiama il movimento, e lo allontana per rifugiarsi nel rammendo del ricordo e delle icone in movimento. Prendi l’abbrivio con l’invocazione ad una deità, Zbigniew Herbert, il poeta che ha poetato «nei modi della complessità», e aggiungi «come Subbutaj e i suoi Mongoli». E allora eccoti a lavorare, come un fabbro ferraio, sulla piegatura dei verbi per rendere visibile il passaggio, il sentiero della luce, modulando le declinazioni dal gerundio al participio passato fino al condizionale:

Tu, Zbigniew, poeta, hai descritto questo

nei modi della complessità: come Subbutaj e i suoi Mongoli,

non giungendo, mai giunti, giungano sciamando

alle sponde del fiume Kálka.

Forse sei tu il più grande poeta modernista, oggi in Italia, dopo Zbigniew Herbert, capace di allargare lo sguardo passando dal privato alla geografia e alla storia attraverso i suoi luoghi (Eleusi, Mègara, Roma, Varsavia, Łodz, Berlino). Forse sei l’ultimo dei modernisti che poeta en plein air, come un novello impressionista che impieghi gli stilemi dell’espressionismo e del modernismo. Le tue poesie sono icone in movimento che hanno un fondale d’oro, monocromatico, unidimensionale, che non ha altra funzione che quella di riflettere e riverberare le luci e l’onda di luce che avanza nello spazio tridimensionale. Ecco una tua tipica icona in movimento:

Andammo in bicicletta, tu ed io, qualche giorno d’ottobre

a Varsavia, arrivando dove il filo di pietra serpeggia

il perimetro di un ingoiamento.

Hai detto: “gira lo sguardo dove non è anima viva”.

Che inizia con un passato remoto (andammo) da una data incerta (qualche giorno d’ottobre) attraverso un luogo incerto anch’esso, (a Varsavia) dove due personaggi sono diretti verso un luogo incerto e instabile perché sottoposto alla aleatorietà degli eventi.

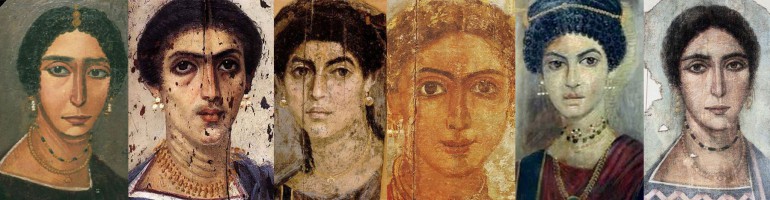

Che cos’è l’Icona? Non è una pittura silenziosa dove la luce viene dal un altro Luogo?, un luogo immateriale e immortale? Ovviamente, la tua poesia en plein air, si riallaccia alla antichissima poetica delle icone bizantine, è una poesia da zoom paesaggistico, è un periscopio che scandaglia l’orizzonte, fotogramma dopo fotogramma, fotogrammi che prendono luce da un’altra dimensione, ricchi di aria e di vuoto, pieni di vento e di cartacce.

L’icona segna il punto di congiunzione tra la dottrina neoplatonica e la religione cristiana. Qui l’icona non è semplicemente la raffigurazione del trascendente, ma vera e propria incarnazione dell’ente supremo nella forma sensibile della storia degli uomini ricca di sangue e di sperpero. Si parla allora di epifania dell’essere supremo. In questo senso la mimesis platonica raggiunge la sua massima espressione. Questo carattere epifanico della verità di Dio non spetta allora solo al Verbo, alla parola, ma anche l’immagine, simbolo della luce divina, è manifestazione di Dio; possiamo addirittura affermare che l’arte dell’icona è poesia senza parola, messa in opera della verità in immagine silenziosa: ciò che la parola dice, l’immagine lo mostra silenziosamente.

È quindi sbagliato affermare che mentre nella cultura greca è la vista l’organo privilegiato per pensare il soprasensibile – basta pensare al significato delle parole fondamentali del pensiero platonico idea e eidos che rimandano a un vedere essenziale -, nella cultura cristiana il vedere diventa un ascoltare. Non a caso una delle immagini più ricorrente in tutta la tradizione cristiana è proprio quella della luce, intesa, appunto, come immediata epifania della verità: lo Spirito santo è sia Verbo che Luce. Nella visione teologica cristiana la luce è una promanazione (secondaria quindi) dello Spirito Santo. Questa metafora della luce come immediata percezione della verità non si esaurisce in una dimensione puramente religiosa, tra luce e verità c’è un filo conduttore comune, infatti, quando l’occhio percepisce gli oggetti, ciò che in realtà percepisce è la luce riflessa di essi. L’oggetto è visibile soltanto perché la luce lo rende luminoso. Quel che si vede è la luce che si unisce all’oggetto, che in un certo modo lo sposa e prende la sua forma, lo raffigura e lo rivela. È la luce che rende bello l’oggetto, permettendo a quest’ultimo di raggiungere il suo bene, la sua essenza.

La tua poesia ha bisogno dell’icona e del passato, è sempre immersa nel passato, dà forma al passato e lo trasfigura in statua di sale, statua di rifrangenze.

Andammo in bicicletta, tu ed io, qualche giorno d’ottobre

a Varsavia, arrivando dove il filo di pietra serpeggia

il perimetro di un ingoiamento.

Hai detto: “gira lo sguardo dove non è anima viva”.

L’artista delle icone è colui che mediante la vita ascetica si svuota di tutti i desideri terreni per accogliere la luce trascendente trascrivendola su tela. Infatti, l’arte contemplativa si pone al centro della cosmologia dei Padri della chiesa: la visione dei lógoi archetipi, dei pensieri di Dio sugli esseri e sulle cose, costituisce una teologia visiva, una iconosofia. Ogni cosa possiede il suo lógos, la sua parola interiore, la sua determinazione strettamente legata all’essere concreto. Questo legame è posto dal fiat (l’imperativo “sia”) divino; esso è la corrispondenza adeguata e quindi trasparente tra forma e contenuto, il suo lógos; la loro intima compenetrazione, la loro coincidenza segreta si rivela in termini di luce e rivelano la bellezza. La bellezza della icona sta nella trascendenza e nell’immanenza divina. Quest’arte, tipicamente orientale della cristianità ortodossa, rappresenta la possibilità che il trascendente platonico possa rendersi visibile nel mondo mediante un processo ascetico di purificazione e di accoglimento del soprasensibile.

Ecco, tu metti l’immobilità dell’icona nella magmaticità della Storia. La bellezza delle tue icone in movimento sta in questo atto di immissione nella transustanziazione della storia. In questo ti riveli occidentale, figlio della cultura anglosassone e della lingua di Dante; riesci concreto ed astratto, dipingi le parole come un pittore espressionista e le moduli con la dolcezza delle sculture di Henry Moore. Così, riesci ad essere molto poco italiano e molto poco inglese e fai una poesia che per tua fortuna non ha niente a che vedere con i minimalismi della poesia italiana e inglese degli ultimi decenni a cui tu sei semplicemente, per tua fortuna, estraneo.

(Giorgio Linguaglossa, 19 novembre 2023)

[Steven Grieco Rathgeb]

.

Il Buon Augurio II

I. Plac Zbawiciela

Questa primavera non fioriranno i salici bianchi al fiume.

Gli alberi volano e sono nudi.

Ma i loro sguardi a migliaia già volteggiano nell’aria,

spolverando lanugine ovunque,

sulla folla ed io, felicemente ignari,

a passeggio per le vie e le piazze di una Varsavia

che ogni spigolo allarga, ogni specchio incastra

nel cielo impetuoso di nubi.

Più si sdoppia immobile e non moltiplica, si perde.

Compiuta fra noi e noi, l’imperfetta identità.

E l’immagine è nera.

È qui che vengono a morire i blocchi della banchisa,

nell’animarsi d’infiorescenze solo riflesse nell’aria;

e il cimitero di petali di ghiaccio in crescita di anno in anno,

su in alto, dove la statua con gesto misericordioso,

indica la città rasa al suolo.

Ma ancora, e sopra i tetti, scivolando nel silenzio,

passano le sagome di iceberg, i colossi

nel loro transito a sud,

traditi talvolta dalla danza di un filo d’erba.

“Tutto era per sempre, fino a che non fu più.”

Aprile 2019, i fiori, la guerra da sempre terminata,

e ogni capitombolo nella notte sconfitto e imprigionato.

Questa nostra mattina di luce totale, di luce sbarrata

a se stessa, è primavera che non ha fine;

e nella porosità fattasi estrema, il travaso di pensiero

in ogni direzione, gli strabilianti progressi,

freno ad ogni capitombolo in nuovi precipizi.

I tuoi occhi, Kasya, tradiscono altri paesaggi.

“L’albero della vita ha maturato frutti molti,”

hai detto, quando tutti piangevano;

“ma noi non sappiamo dove dimori quest’albero;

né i frutti prima di cadere e dopo

a cosa siano serviti.”

La forza dei tuoi occhi rivela la brezza dei salici,

e tutto a noi sussurra il vero:

di anima e suono questo vibrare apre un varco,

un’origine; le tue labbra azzurre spalancano porte

sulla nostra casa ormai decaduta, miseria

e innocenza di brutte femmine e letti eunuchi

condivisi nell’ira, nell’inganno, nell’arroganza;

e fango, i piatti e le posate

lavati nel sangue di impietosi sradicamenti.

Tu riveli le migrazioni mai interrotte, da Łodz a Berlino

a tutt’oggi lo ieri verso il domani in marcia,

le donne avvolte negli scialli e i bambini in braccio.

Opera di industriali della carne surgelata,

che per “rischi asimmetrici, ambigui e irreversibili”,

hanno appeso i negazionisti per le pudenda

alla trave maestra della sala dei banchetti.

Andammo in bicicletta, tu ed io, qualche giorno d’ottobre

a Varsavia, arrivando dove il filo di pietra serpeggia

il perimetro di un ingoiamento.

Hai detto: “gira lo sguardo dove non è anima viva”.

II.

Tu, Zbigniew, poeta, hai descritto questo

nei modi della complessità: come Subbutaj e i suoi Mongoli,

non giungendo, mai giunti, giungano sciamando

alle sponde del fiume Kálka.

Di là, attraverso le prime brume del mattino,

le immagini della poesia materializzano ombre

di accampamenti, rumoreggiare di uomini e cavalli –

tutta la nostra modernità irrealizzabile.

“Senza bisogno di ignorare un dopo.”

Hai sparso, poeta, semi in campi mai arati.

Balzarono su erbacce nel tormento della fioritura.

Hai accolto me nel tuo secco disincanto,

prevedendo i luoghi dell’aggressione, i sicari

nelle ambasciate, il muto collasso della luce del giorno.

Io sono sceso sotto l’orizzonte, al bruno gioiello;

ho compiuto il viaggio remoto là dove

s’accendono mille lumi fra aggrovigliate radici

di giganti in alto in dialogo con il vento di stelle cadute.

Sotterraneo labirinto, non sarà di parole, hai detto:

di altro germinare, quando quelle lanterne, capovolgendosi,

spingeranno a significare molteplici futuri.

Vedo il tuo quanto il nostro tempo di sciagure rimosse;

lento avvicinarsi delle distanze;

sempre più incantato, più impotente a scindere l’Uno

nella distorsione dell’Altro, principe di pagliacci.

In quali modi, poeta, io giunga con te

alle sponde del fiume Kalka,

dove i salici getteranno ombre sugli accampamenti.

III.

Nelle nivee città della sintassi, sventolano bandiere

alle torri avare. Sventolano dure, inespugnabili.

Così le lingue monolitiche crollano di colpo:

“per non aver intravisto la sponda opposta.”

Il pensiero umano più ardito rasentava altri pianeti!

Ma quando ci girammo a guardare,

ogni sua offerta retroagiva nel gran specchio convesso,

della pece incandescente lanciata al cielo

le traiettorie tornavano giù

in squallido vivere, riproposto e riavvenuto.

In quale modo, allora – io mi scervellavo –

tutto ciò si replica, la bruttura si ripete?

È questo forse il luccichio della spada di false vittorie?

E davvero l’intelligenza ha fatto tanto scempio?

È proprio questo, questo, l’instancabile ripartire

che ripiega e sempre s’inverte?

Quanto visto annotai nello smisurato libro dell’Avvenire:

Rítsiana, 16 luglio: “il guazzabuglio s’irradia in alto

solo per ricadere orgoglioso sui propri sinistri.”

Ma certo, eccolo l’ipertempo, il nostro, l’agognato!

Immaginario così veloce, da sembrare fermo.

Può l’esperto aver sbagliato nel riporvi tanta fede?

Ha asserito: “Il fatto non è stato cieco; l’errore

è esatto: a chiare lettere riconferma

ciò che sappiamo: sintassi d’ogni questo che è quello,

ed inesausto, e reiterato.

Questa, Signori, l’inalterabilità delle Cose:

dove i fiori del salice riflessi voleranno

e tutto per sempre ricomincerà.”

“Calpestati e distrutti.”

Questa dunque la menzogna che ogni giorno io estirpo,

nell’intimo io disperdo? Che ricostruendo distruggo,

ingranaggio del mio stesso riconfermarmi?

Incredulo, alzai lo sguardo: lassù,

nell’occhio illuminato, furente, parvemi udire una voce

oltre il gran fracasso di trionfi, che mormorava:

“Fummo paralizzati dalla complessità che ci confrontava.”

IV.

Allora, e mosso da grave senso e urgente, in partenza

per Atene, 20 luglio, chiesi: “Tutto è scomparso?”

“Niente è apparso, – tornò l’eco del vento. –

Le tenebre sono quelle stesse opere.”

E ancora udii: “Calpestati e distrutti.

Elèusi e Mègara, le raffinerie sul mare. Sogna tuo,

se ami illuderti, l’orizzonte del pensiero metafisico.”

“Perché le opere sono le stesse tenebre.”

E guardai: là, oltre l’autostrada,

al largo, sposarsi d’isole e bracci di mare,

e Salamina, trasognata, dire a noi:

“Oggi non scompare più niente.”

“Siamo noi le tenebre delle stesse opere.”

E l’eco tornare, ritornando.

V.

Ancora guardai: conferivano nelle sale di consiglio

i vampiri, affiancati dai nipotini dell’URSS,

i cristo-muzhỳk risorti al saccheggio,

quelli che scoperchiano le colline

e oggi dichiarano l’incontestabile verità:

“gli ammassi di scorie liquide, i nostri Picasso e Mirò,

rivomitano senza numero il vostro ripetervi.

A noi, come a voi, non importa un fico secco.”

“Sappiatelo: Erebo generò la notte in tutto il mondo,

e in esso in cui appare.

Non scordate, voi. Sappiatelo, feccia di popoli.

Ecco perché Elèusi vi parrà per sempre trasognata,

e la nascita del pensiero-petrolio iridato sul mare.

Guardatevi attorno: Socrate, i misteri, l’oscurità,

abbiamo trasformato in luce quantificabile: camion,

ruspe giganti, verità. Prendetene nota. Stupite.”

Poi vidi il miracolo. Tutti loro, tramutati in angeli,

uscire dalle discariche rivomitando

il nostro indice e riepilogo mille volte ribadito,

spaziare per le lande disastrate salmodiando:

“Qui sorgeranno le polis verdi, il popolo

frusciante delle latifoglie e dei salici e dei prati

del mare, del verdissimo mare.”

Mentre dalle discariche ancora tornavano distorte

le loro parole: “Mai poté alcun disfacimento paralizzarci.”

VI.

Nivee bandiere in alto, aulica sintassi!

Collari di ferro, ingressi privi di varco; vie notturne

impercorribili, disseminate di trappole e tagliole.

“Ma lo sai, sento talvolta musica serpeggiare nei versi.

Poi subito scompare, quando la cerco.”

“Sei tu per caso?” – chiedo, senza aver risposta.

“È solo il vago ricombinarsi di suoni

nella tromba delle scale infinite.”

“Sì, certo. E provo e riprovo, ma non ricordo

come rotolano, torcendosi nelle onde, gli oceani.”

VII.

Allora balbettai, “Kasya, mia Musa!

Questi versi, questi utamákura, sono dunque

spezzoni luminescenti di un parlare in disfanie?”

E lei:

“Intessono, o mio Re, il vasto ordito del Presente.

Non i piccoli cieli, non paraninfi e poetastri!

Di là dalle vuote griglie di senso, fessure nostre distanze.

Nel mondo così più avanti e più indietro di te, solo

tu ne puoi dedurre, sognando, l’esistenza.”

Risposi: “Ma come farò? Stento a credere

che non strozzeremo i nostri migliori pensieri

con le nostre mani;

che ai filosofi e agli esperti ciarlatani non concederemo,

una volta ancora, di ruscellare determinismo

dai loro pozzi neri.”

“Non curartene, non aver brame. Sii ενέργια.

Fendi la cecità dell’eterno non-arrivo.

Le tenebre sono le stesse opere.”

Questo udii. O pensai di udire.

Non solo con i segni che chiamiamo scrittura!

Eppure tu, Zbigniew, utilizzando quegli stessi ghirigori

su fogli così bianchi,

esprimesti lo sbraitare degli stivali chiodati.

E rividi i volti spauriti, i volti camusi,

come fuggivano inutilmente

dal loro corpo, fuggivano dal nostro;

chi batteva il pugno, chi usciva brandendo fasci di vento,

ombre minacciose nell’efferatezza,

nel tormento e la solitudine

di questa danza del nichilismo che danza,

che danza.

(Aprile 2019)

A Fabrizio

A Fabrizio

Nel 1973, con il libro di esordio, L’ostrabismo cara (Feltrinelli, 1973), Viviani partecipa in prima linea al moto di decostruzione messo in atto dalla neoavanguardia, quel fenomeno che Alfonso Berardinelli definirà nel 1975 nella Introduzione alla antologia Il pubblico della poesia (1975) «l’equivoco che aveva permesso ai Novissimi di avere tanto successo: credersi ancora avanguardia e fingere di vivere mezzo secolo prima. Proporre se stessi come la soluzione più avanzata del problema dell’arte era un gioco che ancora piaceva molto, prometteva di fare un certo scalpore e ovviamente gratificava parecchio gli autori. Credersi più moderni e più attuali di ogni altro dà senza dubbio qualche soddisfazione e infatuazione».

Nel 1973, con il libro di esordio, L’ostrabismo cara (Feltrinelli, 1973), Viviani partecipa in prima linea al moto di decostruzione messo in atto dalla neoavanguardia, quel fenomeno che Alfonso Berardinelli definirà nel 1975 nella Introduzione alla antologia Il pubblico della poesia (1975) «l’equivoco che aveva permesso ai Novissimi di avere tanto successo: credersi ancora avanguardia e fingere di vivere mezzo secolo prima. Proporre se stessi come la soluzione più avanzata del problema dell’arte era un gioco che ancora piaceva molto, prometteva di fare un certo scalpore e ovviamente gratificava parecchio gli autori. Credersi più moderni e più attuali di ogni altro dà senza dubbio qualche soddisfazione e infatuazione».

Domanda: Hai scritto nella monografia: “Il primo autore che nella storia della poesia italiana del Novecento inaugura il «frammento» quale forma base della propria poesia è Alfredo de Palchi, con La buia danza di scorpione (1947-1951) e, successivamente, con Sessioni con l’analista (1947-1966), pubblicata nel 1967». Ritieni questo un punto qualificante della esperienza poetica di de Palchi?”

Domanda: Hai scritto nella monografia: “Il primo autore che nella storia della poesia italiana del Novecento inaugura il «frammento» quale forma base della propria poesia è Alfredo de Palchi, con La buia danza di scorpione (1947-1951) e, successivamente, con Sessioni con l’analista (1947-1966), pubblicata nel 1967». Ritieni questo un punto qualificante della esperienza poetica di de Palchi?”

caro Lucio,

caro Lucio,

Cesare Viviani è giunto alla medesima conclusione alle quali siamo giunti noi dell’Ombra in un libretto pubblicato da il melangolo nel 2014: La poesia è finita. La differenza è che noi dell’Ombra abbiamo preso atto della «fine» e ne abbiamo tratto le conseguenze, abbiamo percorso e stiamo percorrendo un sentiero di profondo rinnovamento della forma-poesia e del linguaggio poetico. La poesia di Viviani, questa ultimissima, è la spia segnaletica della fine di un intero linguaggio poetico, l’ultima spiaggia dove c’è rannicchiata e disteso sull’amaca a prendere il sole il ceto poetico che si è autocandidato nei decenni recenti a ceto maggioritario.

Cesare Viviani parte dal principio che il reale si dà nella forma ipoveritativa e non è rappresentabile se non nella forma di frammento, ma in lui il frammento è a monte dell’opera che verrà, non è un risultato ma una petitio principii. Già prima di nascere la poesia del terzo periodo di Viviani viene alla luce nella forma di frammento pieno di fermento. Per questo motivo la causa agente della sua poiesis è il dubbio programmatico, lo scetticismo che tutto aggredisce come una ruggine il metallo, il dubbio che il tutto non sia in quel che appare e che anche la migliore poesia è un epifenomeno del nulla. La sua poiesis afferma perentoriamente: «ingannare il tempo». E di qui prosegue la sua corsa a dirotto tra le stazioni del nulla (parola che inutilmente cercherete nella sua opera), cioè l’indicibile e l’impensabile. Ecco perché la veste formale di questa poiesis è l’aforisma e il pensiero «imperfetto», per amore dell’onestà intellettuale verso quella cosa, la poesia, che, come recita il titolo di uno dei suoi libri di riflessione di poetica: «la poesia è finita», che, esattamente non è un enunciato negativo, perché nel pensiero di Viviani la poesia può anche finire, può assentarsi per anni o per decenni, per poi magari, all’improvviso, ripresentarsi senza alcuna ragione apparente con una nuova veste formale ed espressiva, senza che fosse stata richiesta o cercata.

La poesia per Viviani non è un «falso» né un «vero», né un «positivo» o un «negativo», è semplicemente l’evento di un assentarsi dai luoghi frequentati dalle parole scostumate del nostro tempo. Lo scetticismo ipoveritativo della poiesis di Viviani dà luogo a una poesia che fa della imperfezione e della provvisorietà il proprio punto di forza, capovolgendo in tal modo la propria debolezza in forza. Parrebbe che la logica della disgregazione del mondo amministrato sia giunta a tal punto di profondità da non lasciare alla poiesis alcuna chance di ripresa. Il frammentismo trascendentale di Viviani si nutre proprio di quella disgregazione (Logik des Zerfalls – Adorno) del mondo divenuto globale, ne è ad un tempo, riflesso e prodotto, «mosaico dorato» che è «fuori dalla natura». Quel dubbio e quello scetticismo radicale giunge, alla fin fine, a ristabilire un qualche valore alla poiesis, anche se in modo transitorio e periclitante. Un dispositivo destituente sembra in opera in questo tipo di scrittura, un abbassare il livello comunicazionale per adire un sublivello, una sub-comunicazione. La cultura che si è positivizzata dà luogo all’anti positivo della prassi poietica, sembrerebbe questa la conclusione cui è giunto Cesare Viviani. Quindi, il non-chiudere è per definizione l’ultima possibilità che resta alla prassi dopo l’assunzione che «la poesia è finita». Continuare a scrivere «poesia» anche dopo che «la poesia è finita».