Paul Celan

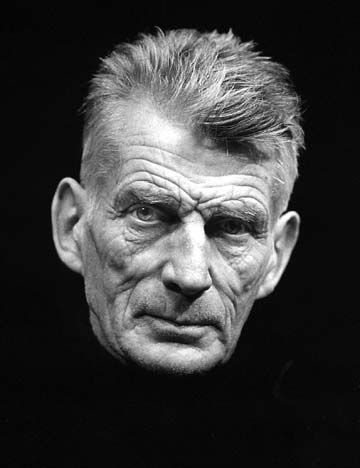

Paul Celan (Cernăuţi, 23 novembre 1920 – Parigi, 20 aprile 1970), poeta rumeno ebreo, di madrelingua tedesca, è nato nel capoluogo della Bucovina settentrionale, oggi parte dell’Ucraina, figlio unico di Leo Antschel-Teitler (1890-1942) e di Fritzi Schrager (1895-1942). Sin dall’infanzia, trascorsa quasi interamente a Cernauti (oggi Czernowitz), caratterizzata dall’educazione rigida e repressiva del padre, apprende la conoscenza della lingua e della letteratura tedesca in particolare grazie alla madre. I primi scrittori ai quali si appassiona sono Goethe, Rilke, Rimbaud; coltiva un certo interesse per i classici dell’anarchismo, quali Gustav Landauer e Koprotkin, che preferisce decisamente alla lettura di Marx. Nel 1938, conseguita la maturità, decide di iscriversi alla facoltà di Medicina a Tours, in Francia. Il treno sul quale viaggia sosta a Berlino proprio durante la Notte dei cristalli. È in questo periodo che Paul inizia a scrivere le prime poesie (poi confluite nell’antologia postuma “Scritti romeni”), intensificando la lettura di Kafka, Shakespeare e Nietzsche. Tornato in patria, a causa dell’annessione della Bucovina settentrionale all’URSS, non può più ripartirne; si iscrive perciò alla facoltà di romanistica della locale università. Poco più tardi, nel 1942, in seguito all’occupazione tedesca della Bucovina, Celan vive direttamente le deportazioni che condussero gli ebrei di tutta Europa all’Olocausto.

Il giovane Antschel (Celan, il suo nome d’arte è l’anagramma del suo vero cognome in ortografica rumena Ancel, ideato solo nel 1947) riesce a sfuggire alla deportazione ma viene spedito in diversi campi di lavoro in Romania; perderà però definitivamente i genitori, catturati dai nazisti: il padre muore di tifo e la madre viene fucilata nel campo di concentramento di Michajlovka, in Ucraina. Nel 1944, dopo aver lavorato perfino come assistente in una clinica psichiatrica, pur di sfuggire alle deportazioni, con la conquista da parte delle truppe sovietiche, torna a Czernowitz per completare gli studi nella facoltà di anglistica; nel 1945, dopo aver donato tutte le sue prime poesie a Ruth Lackner, attrice e suo primo amore, lascia la città natale annessa all’URSS, e si trasferisce in Romania a Bucarest, dove lavora come traduttore e conosce alcuni importanti poeti romeni, fra cui Petre Solomon; è di questo periodo la pubblicazione della prima versione di Todesfuge. È però costretto a fuggire nuovamente, attraverso l’Europa, a causa delle persecuzioni del regime comunista; raggiunge prima Vienna, dove pubblica la sua prima silloge ufficiale, “La sabbia delle urne”, e un breve saggio di movente psicoanalitico, “Edgar Jenè e il sogno dei sogni”, poi trova ospitalità in Francia, a Parigi, dove si iscrive all’École normale supérieure. Nel 1950 pubblica una raccolta di aforismi, intitolata “Controluce”. Si sposa nel 1952 con la pittrice Gisele de Lestrange e pubblica il suo scritto più famoso, Mohn und Gedächtnis, contenente la celeberrima poesia Todesfuge, cioè “fuga (termine musicale) della morte” ma anche molte poesie di ispirazione più romantica. Si appassiona in questi anni alla lettura di Heidegger, che segnerà profondamente il suo percorso poetico; ha anche frequenti contatti con René Char e, poco dopo, con la poetessa Nelly Sachs.

Il giovane Antschel (Celan, il suo nome d’arte è l’anagramma del suo vero cognome in ortografica rumena Ancel, ideato solo nel 1947) riesce a sfuggire alla deportazione ma viene spedito in diversi campi di lavoro in Romania; perderà però definitivamente i genitori, catturati dai nazisti: il padre muore di tifo e la madre viene fucilata nel campo di concentramento di Michajlovka, in Ucraina. Nel 1944, dopo aver lavorato perfino come assistente in una clinica psichiatrica, pur di sfuggire alle deportazioni, con la conquista da parte delle truppe sovietiche, torna a Czernowitz per completare gli studi nella facoltà di anglistica; nel 1945, dopo aver donato tutte le sue prime poesie a Ruth Lackner, attrice e suo primo amore, lascia la città natale annessa all’URSS, e si trasferisce in Romania a Bucarest, dove lavora come traduttore e conosce alcuni importanti poeti romeni, fra cui Petre Solomon; è di questo periodo la pubblicazione della prima versione di Todesfuge. È però costretto a fuggire nuovamente, attraverso l’Europa, a causa delle persecuzioni del regime comunista; raggiunge prima Vienna, dove pubblica la sua prima silloge ufficiale, “La sabbia delle urne”, e un breve saggio di movente psicoanalitico, “Edgar Jenè e il sogno dei sogni”, poi trova ospitalità in Francia, a Parigi, dove si iscrive all’École normale supérieure. Nel 1950 pubblica una raccolta di aforismi, intitolata “Controluce”. Si sposa nel 1952 con la pittrice Gisele de Lestrange e pubblica il suo scritto più famoso, Mohn und Gedächtnis, contenente la celeberrima poesia Todesfuge, cioè “fuga (termine musicale) della morte” ma anche molte poesie di ispirazione più romantica. Si appassiona in questi anni alla lettura di Heidegger, che segnerà profondamente il suo percorso poetico; ha anche frequenti contatti con René Char e, poco dopo, con la poetessa Nelly Sachs.

Nel 1953, ormai inseritosi nel tessuto culturale francese, subisce gravissime accuse di plagio da parte della vedova del poeta Yvan Goll; Celan riuscirà a scagionarsi, ma questa vicenda minerà profondamente le sue condizioni psichiche, già provate dagli avvenimenti dell’infanzia e del periodo bellico.

Nel 1953, ormai inseritosi nel tessuto culturale francese, subisce gravissime accuse di plagio da parte della vedova del poeta Yvan Goll; Celan riuscirà a scagionarsi, ma questa vicenda minerà profondamente le sue condizioni psichiche, già provate dagli avvenimenti dell’infanzia e del periodo bellico.

Sempre più frequenti divengono in quegli anni i contatti con gli ambienti culturali tedeschi, con il Gruppo 47 (anche in seguito a una breve relazione, risalente al 1948, con la poetessa Ingeborg Bachmann) e altri poeti e scrittori. Occasione di questi incontri sono diverse letture pubbliche di poesie (peraltro inizialmente accolte con una certa freddezza dagli esponenti del gruppo 47) e, in particolare, alcuni premi, fra i quali quello della città di Brema, nel 1958, in occasione della cui consegna Celan descrive la sua poesia come “un messaggio in bottiglia”.

In particolare dalla metà degli anni cinquanta si dedica, anche al fine di mantenersi economicamente, a una intensa attività di traduttore da varie lingue: traduce Emil Cioran, Ungaretti, Paul Valéry e altri. I contatti con la Germania, dopo il premio dell’associazione industriali (1956) e quello di Brema, divengono sempre più frequenti. Nel 1959 diviene lettore di lingua tedesca all’ENS, attività che proseguirà fino alla sua morte. Un progettato incontro con il filosofo Adorno non riesce; conosce invece il critico letterario Peter Szondi, che gli dedicherà significativi scritti.

Paul Celan

Nel 1960, in occasione della consegna del premio Georg Büchner, pronuncia un importante discorso sul valore della poesia, dal titolo Der Meridian. Nel 1962 subisce il primo ricovero in clinica psichiatrica, derivante da un pesante sentimento di angoscia; gli sono vicini, in questo periodo, il poeta Yves Bonnefoy e lo scrittore Edmond Jabes. Proprio in questo periodo, fra i frequenti ricoveri in clinica, concepisce le sue massime opere poetiche, la prima, ispirata all’epitaffio di Rilke, “La rosa di nessuno”, e la breve silloge “Cristallo di respiro”, illustrata dalla moglie ed esposta in edizione di lusso al Goethe Institut di Parigi, nel 1965. Nel 1967, in seguito a un progressivo peggioramento delle sue condizioni psichiche, si separa dalla moglie, dalla quale aveva avuto due figli, Francois nel 1953 (morto dopo pochi giorni di vita) ed Eric nel 1955. Sempre nel 1967, dopo aver tenuto pubblica lettura delle sue poesie a Friburgo, incontra nella baita di Todtnauberg il filosofo tedesco Heidegger, cui chiederà, senza successo, un ripensamento sulla sua silenziosa complicità col nazismo.

Dapprima vicino al movimento studentesco del 1968, se ne allontana temendone la svolta violenta e ideologica; nel 1969 finalmente riesce a compiere il suo primo viaggio in Israele; svolge inoltre alcune letture pubbliche, fra le quali ancora una a Friburgo, presso Heidegger, che il poeta rimprovera aspramente per la disattenzione con cui lo ascolta.

Dapprima vicino al movimento studentesco del 1968, se ne allontana temendone la svolta violenta e ideologica; nel 1969 finalmente riesce a compiere il suo primo viaggio in Israele; svolge inoltre alcune letture pubbliche, fra le quali ancora una a Friburgo, presso Heidegger, che il poeta rimprovera aspramente per la disattenzione con cui lo ascolta.

Nella notte tra il 19 e il 20 aprile del 1970 si toglie la vita gettandosi nella Senna dal ponte Mirabeau, prossimo alla sua ultima dimora di avenue Zola. Il suo corpo sarà ritrovato i primi di maggio, a pochi chilometri dal ponte. Gli eventi successivi a quella notte, che rientrano a giusto titolo in una biografia, sono scanditi dalla pubblicazione delle sue ultime raccolte di poesie: Lichtzwang che uscirà nel mese di giugno del 1970, già da tempo consegnata all’editore, Schneepart, composta nel 1968 e licenziata nel 1971, infine Zeitgehöft, che comparirà, davvero postuma nel 1976, ricomposta ed intitolata sulla scorta di una cartella ritrovata in avenue Zola, ma non ordinata dall’autore.

Todesfuge, ovvero “Fuga di morte” rappresenta la più famosa poesia dell’autore: è un acutissimo grido di dolore: la realtà del campo di concentramento, la condizione dei prigionieri, la banale crudeltà dei carcerieri nazisti. Il titolo, originariamente TodesTango, coniuga la morte con il ritmo musicale proprio della Fuga, che Celan si propone di riprodurre nell’andamento dei suoi versi; in esso è da vedersi anche un richiamo diretto all’imposizione umiliante, inflitta dai nazisti agli ebrei prigionieri dei campi, di suonare e cantare durante le marce e le torture.

Celan scrisse questa poesia pochissimi anni dopo la fine della guerra, tratteggiando quindi una descrizione a caldo dell’evento; Todesfuge divenne quindi l’emblema poetico della riflessione critica intorno all’Olocausto, soprattutto essendo stata scritta da un ebreo, che aveva conosciuto la realtà dei lager, e tuttavia in lingua tedesca – la lingua materna di Celan. Celan stesso non mancò di dare lettura pubblica della sua poesia, in Germania, e di concederne l’inserimento in alcune antologie; successivamente però si rammaricò dell’eccessiva notorietà di questo testo, la cui diffusione poteva costituire anche un modo troppo facile da parte dei tedeschi, a suo avviso, di liberarsi del senso di colpa per i crimini nazisti. In questo quadro va ricordato anche il celebre verdetto di Adorno, secondo il quale non è più possibile scrivere poesie, dopo Auschwitz: in questo senso Todesfuge, e tutta l’opera poetica di Celan, costituisce una vera e propria resistenza a questa condanna, un tentativo disperato e tuttavia lucidissimo di trasformare l’orrore assoluto in immagini e linguaggio.

La poesia contrappone due donne: Sulamith, ebrea prigioniera del campo, e Margarete, amante ariana dell’ufficiale della Gestapo. La lirica si apre con un ossimoro dal significato tanto innaturale quanto sconvolgente: schwarze Milch, “latte nero” simboleggia l’esperienza atroce della privazione del cibo e di tutto ciò che è necessario per vivere; inoltre l’ossimoro ritorna spesso all’interno del testo, così come gli avverbi di tempo ed alcuni verbi, mettendo in questo modo l’accento sulla monotonia che tristemente accompagnava i lavoratori dei campi di concentramento. Ed è ancora un vortice di parole che si ripetono ad inquadrare l’attenzione del lettore sulle fosse che vengono scavate, in terra e nelle nuvole, pronte ad ospitare i resti degli ebrei, controllati a vista dagli occhi blu degli uomini che “giocano con i serpenti” e che “scrivono ai capelli d’oro”, palese riferimento alla razza ariana predicata da Hitler.

Nel corso del testo vi sono alcuni riferimenti biblici, di cui Celan era un esperto, ma soprattutto ritorna una frase che verrà in futuro ripresa e riutilizzata in altri contesti, fino a diventare un vero e proprio slogan dell’antifascismo in Germania: der Tod ist ein Meister aus Deutschland, cioè “la morte è un maestro (che viene) dalla Germania”.

Nel corso del testo vi sono alcuni riferimenti biblici, di cui Celan era un esperto, ma soprattutto ritorna una frase che verrà in futuro ripresa e riutilizzata in altri contesti, fino a diventare un vero e proprio slogan dell’antifascismo in Germania: der Tod ist ein Meister aus Deutschland, cioè “la morte è un maestro (che viene) dalla Germania”.

La lirica si chiude, infine, con un ultimo ritorno, e poi si interrompe, quasi a simboleggiare la mancanza di parole per descrivere ulteriore dolore, solo un ultimo richiamo a Margarete dalla chioma dorata, e a Sulamith dalla chioma… in cenere.

I tuoi capelli d’oro Margarete

I tuoi capelli di cenere Sulamith.

Fuga di morte

da “Papavero e memoria” (“Mohn und Gedachtnis”)

Nero latte dell’alba lo beviamo la sera

lo beviamo al meriggio, al mattino, lo beviamo la notte

beviamo e beviamo

scaviamo una tomba nell’aria lì non si sta stretti

Nella casa c’è un uomo che gioca coi serpenti che scrive

che scrive in Germania la sera i tuoi capelli d’oro Margarete

lo scrive e va sulla soglia e brillano stelle e richiama i suoi mastini

e richiama i suoi ebrei uscite scavate una tomba nella terra

e comanda i suoi ebrei suonate che ora si balla

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo al mattino, al meriggio ti beviamo la sera

beviamo e beviamo

Nella casa c’è un uomo che gioca coi serpenti che scrive

che scrive in Germania la sera i tuoi capelli d’oro Margarete

i tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell’aria lì non si sta stretti

Egli urla forza voialtri dateci dentro scavate e voialtri cantate e suonate

egli estrae il ferro dalla cinghia lo agita i suoi occhi sono azzurri

vangate più a fondo voialtri e voialtri suonate che ancora si balli

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo al meriggio e al mattino ti beviamo la sera

beviamo e beviamo

nella casa c’è un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete

i tuoi capelli di cenere Sulamith egli gioca coi serpenti

egli urla suonate la morte suonate più dolce la morte è un maestro tedesco

egli urla violini suonate più tetri e poi salirete come fumo nell’aria

e poi avrete una tomba nelle nubi lì non si sta stretti

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo al meriggio la morte è un maestro tedesco

ti beviamo la sera e al mattino beviamo e beviamo

la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro

egli ti centra col piombo ti centra con mira perfetta

nella casa c’è un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete

egli aizza i suoi mastini su di noi ci dona una tomba nell’aria

egli gioca coi serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco

i tuoi capelli d’oro Margarete

i tuoi capelli di cenere Sulamith

Todesfuge

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts

wir trinken und trinken

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar

Margarete

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne

er pfeift seine Rüden herbei

er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends

wir trinken und trinken

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar

Margarete

Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften

da liegt man nicht eng

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt

er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau

stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends

wir trinken und trinken

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister

aus Deutschland

dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith

Con alterna chiave

da “Di soglia in soglia” (“Von Schwelle zu schwelle”)

Con alterna chiave

tu schiudi la casa dove

la neve volteggia delle cose taciute.

A seconda del sangue che ti sprizza

da occhio, bocca ed orecchio

varia la tua chiave.

Varia la tua chiave, varia la parola

cui è concesso volteggiare coi fiocchi.

A seconda del vento che via ti spinge

s’aggruma attorno alla parola la neve.

Mit wechselndem Schlüssel

Mit wechselndem Schlüssel

schließt du das Haus auf, darin

der Schnee des Verschwiegenen treibt.

Je nach dem Blut, das dir quillt

aus Aug oder Mund oder Ohr,

wechselt dein Schlüssel.

Wechselt dein Schlüssel, wechselt das Wort,

das treiben darf mit den Flocken.

Je nach dem Wind, der dich fortstößt,

ballt um das Wort sich der Schnee.

.

.

Nei fiumi a nord del futuro

da “Virata di respiro” (“Atemwende”)

Nei fiumi a nord del futuro

getto la rete che tu,

esitante, carichi

di ombre scritte

da pietre

In den flussen nördlich der Zukunft

In den flussen nördlich der Zukunft

werf ich das Netz aus, das du

zögernd beschwerst

mit von Steinen geschriebenen

Schatte.

Paul Celan

Da Brancusi, in due

da “Fotocostrizione” (“Lichtzwang”)

Se di queste pietre una

lasciasse trapelare

ciò che la nasconde:

qui, accanto,

dalla gruccia di questo vecchio,

si schiuderebbe, come ferita

in cui ti dovresti tuffare,

solitario,

lontano dal mio grido, già

sbozzato anch’esso, bianco.

Bei Brancusi, zu zweit

Wenn dieser Steine einer

verlauten ließe,

was ihn verschweight:

hier, nahebei,

am Humpelstock dieses Alten,

tät et sich auf, als Wunde,

in die du zu tauchen hättst,

einsam,

fern meinem Schrei, dem schon mit-

behauenen, weißen.

Mandorla

Mandorla

Nella mandorla – cosa sta nella mandorla?

Il nulla.

Nella mandorla sta il nulla.

Lì sta e sta.

Nel nulla – chi sta? Il re.

Lì sta il re, il re.

Lì sta e sta.

Ricciolo ebreo, non diventare grigio.

E il tuo occhio – per dove sta il tuo occhio?

Il tuo occhio sta davanti al nulla.

Sta verso il re.

Così sta e sta.

Ricciolo d’uomo, non diventare grigio.

Mandola vuota, blu regale.

Mandorla

In der Mandel – was steht in der Mandel?

Das Nichts.

Es steht das Nichts in der Mandel.

Da steht es und steht.

Im Nichts – wer steht da? Der König.

Da steht der König, der König.

Da steht er und steht.

Judenlocke, wirst nicht grau.

Und dein Aug – wohin steht dein Auge?

Dein Aug steht der Mandel entgegen.

Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen.

Es steht zum König.

So steht es und steht.

Menschenlocke, wirst nicht grau.

Leere Mandel, königsblau.

da “Papavero e memoria” (“Mohn und Gedachtnis”)

L’autunno mi bruca dalla mano la sua foglia: siamo amici.

Noi sgusciamo il tempo dalle noci e gli apprendiamo a camminare:

lui ritorna nel guscio.

Nello specchio è domenica,

nel sogno si dorme,

la bocca fa profezia.

Il mio occhio scende al sesso dell’amata:

noi ci guardiamo,

noi ci diciamo cose oscure,

noi ci amiamo come papavero e memoria,

noi dormiamo come vino nelle conchiglie,

come il mare nel raggio sanguigno della luna.

Noi stiamo allacciati alla finestra, dalla strada ci guardano:

è tempo che si sappia!

E’ tempo che la pietra accetti di fiorire,

che l’affanno abbia un cuore che batte.

E’ tempo che sia tempo.

È tempo.

Corona

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde,

Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:

die Zeit kehrt zurück in die Schale.

Im Spiegel ist Sonntag,

im Traum wird geschlafen,

der Mund redet wahr.

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten;

wir sehen uns an, I

wir sagen uns Dunkles,

wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,

wir schlafen wie Wein in den Muscheln,

wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:

es ist Zeit, daß man weiß!

Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,

daß der Unrast ein Herz schlägt.

Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit.

![germaniae_antiquae_libri_tres_plate_18_clc3bcver[1]](https://lombradelleparole.files.wordpress.com/2014/02/germaniae_antiquae_libri_tres_plate_18_clc3bcver1.jpg?w=500&h=783)

Queste poesie ammutoliscono perché vengono dall’orrore della storia vissuto da vicino. Quell’orrore che oggi persiste nei luoghi di strage e di guerra e da cuoi noi siamo esonerati.

Versi come questi, sostituendo opportunamente i termini ‘tedesco’ e ‘azzurro’, li potrebbero intendere a fondo, ad es., i giovani palestinesi che si scontrano con i soldati israeliani:

.

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo al meriggio la morte è un maestro tedesco

ti beviamo la sera e al mattino beviamo e beviamo

la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro

egli ti centra col piombo ti centra con mira perfetta

"Mi piace""Mi piace"

Bello vedere il post su “L’Ombra delle Parole” della “Todesfuge” di Paul Celan tradotta da Giuseppe Bevilacqua.

E allora lasciate che condivida con voi la mia esperienza di questo poeta e del suo impareggiabile traduttore italiano.

Per fare questo devo tornare indietro al 1962, quando avevo 12-13 anni, e cercavo nella biblioteca di famiglia i libri dei grandi che mi potessero interessare. Ero lettore precoce solo perché da noi la televisione era proibita, anzi in casa il televisore non fece la sua comparsa fino al 1968 (quando ormai non abitavo più con i genitori). Fra i vari Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac, Dickens, trovai un libro di mio padre che si chiamava “Exodus”. Era di un certo Leon Uris, che scriveva una storia romanzata del ritorno degli Ebrei in Palestina nel 1947, e della costituzione dello stato d’Israele. (Mio padre, americano di ascendenze italiane, fu sempre fortemente pro-israeliano.) Lessi il libro d’un fiato. In esso si narrava per filo e per segno tutto quello che questo popolo ebbe a soffrire dal Nazismo. Tutte le sevizie e le torture nei campi di sterminio, le camere a gas, tutto, insomma. Ero troppo giovane per leggere cose del genere, ma andai avanti, arrivando a progettare di scappare di casa (allora abitavo a Parigi), dalla scuola, per andare a combattere in Israele contro chiunque minacciasse questo nuovo stato. Quella lettura, e poi la lettura di altri libri simili, e poi conversazioni con i miei compagni di scuola ebrei tedesco-americani, i cui genitori o nonni erano morti nei campi di sterminio, mi riempirono di orrore, un orrore per il quale ero troppo giovane. Me ne accorsi anni più tardi, quando scoprii che non ero più capace di vedere film in cui si descrive la violenza gratuita. Ancora oggi posso solo leggere un libro violento o vedere la violenza in un film, quando sento che in essi è allo stesso tempo presente una volontà di superamento, di elevazione spirituale (nel senso più lato del termine) al di sopra della bruta passività apparentemente connaturata all’essere umano. Quindi nel film “Andrey Rublyov”, la scena della tortura del prete, pur terribile in se stessa, mostra la totale indifferenza del torturato al suo supplizio, e indica nel regista la volontà di vedere dove l’uomo forse può iniziare a trascendere la sua naturale ferocia.

Certo, anche Leon Uris faceva la sua propaganda per il ritorno degli Ebrei nella Terra Promessa. E, ahimè, che da questo legittimo anelito di un popolo perseguitato per secoli dall’Europa anti-semita ad una propria patria, dovesse poi nascere una nuova persecuzione di un altro popolo, be’, l’avrei capito più tardi, dalla Guerra dei Sei Giorni in poi. (Forse rimane da aggiungere che di questa persecuzione dei palestinesi sono responsabili i paesi arabi quanto lo è Israele!)

Passò dell’altro tempo, avevo 21 anni e studiavo a Parigi all’American University in Paris. Da tempo leggevo poesia europea in lingua originale, grazie soprattutto a una bellissima collana di poesia di allora, la “Penguin Foreign Verse Anthologies”: non testi a fronte, ma volumi con il testo originale a tutta pagina, e a pie’ di pagina la traduzione inglese letterale, in forma di prosa, intesa solo ad aiutare il lettore con qualche verso o qualche parola difficile. Fra i molti volumi, avevo anche il “Twentieth Century German Verse”, e fu lì che lessi per la prima volta le poesie di Celan. Di colpo il pensiero mi tornò all’Olocausto (che allora non si chiamava ancora così), collegai queste poesie con quel periodo storico recente, e mi si aprì, come uno scrigno pieno di gioielli bellissimi e avvelenati, la civiltà europea dell’Ottocento e della prima metà del secolo successivo.

Abitavo solo in una pessima stanza in una pessima pension sul Boulevard Saint Michel. Ero avido lettore dei grandi classici russi e europei, e del tutto isolato dai compagni di università. A Parigi avevo qualche rarissimo amico francese, vedevo di tanto in tanto la compagna di mio fratello (lei abitava non lontano, mio fratello invece stava in Inghilterra), ma in genere me ne stavo solo.

Lessi e rilessi quelle poesie di Celan. Stupivo della loro capacità di dirmi chi ero, di raccontarmi la mia solitudine (il mio essere non del tutto americano, essere non del tutto svizzero, essere non italiano, essere non francese), e di farlo, poi, con una lingua e con dei mezzi tecnici e stilistici stupefacenti.

La sede dell’AUP era all’Avenue Bosquet, e spesso passeggiavo per ore e ore lungo la Senna, inebriandomi della vista, dei ponti, soprattutto del Ponte Mirabeau, ovviamente perché Apollinaire aveva scritto

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Mi fermavo e studiavo attentamente l’acqua che scorreva sotto quel ponte, per capire se avesse in quel punto qualcosa di speciale, di diverso, qualcosa che potesse dirmi di più sulla poesia del barone polacco-francese e sulla poesia in genere.

Dal mio libro Penguin sapevo che Celan viveva a Parigi, ma non dove. Mi avrebbe sorpreso non poco scoprire che la sua casa era nell’Avenue Zola, non lontano dalla AUP, dove ogni giorno mi recavo per seguire i corsi.

Un giorno dei primi di maggio del 1970 rimasi stupefatto dalla notizia, saputa non ricordo esattamente come, che il corpo del poeta Paul Celan, quasi sicuramente suicida, era stato ritrovato nella Senna.

La notizia mi pesò moltissimo: soprattutto perché stavo a Parigi, e in quel momento non potei condividere l’angoscia con nessuno. Perché anche lui era poeta, perché il suo era il tedesco di un esiliato da quella lingua. Capii il suo dramma, e la sua fine mi sembrò dolorosissima e stranamente bella (perché ineluttabile?), quasi la morte sia in grado di sorridere a chi essa porta via.

Ed ecco il terzo capitolo di questa storia. Passano altri anni, siamo nel 1973. Sto a Firenze, per i motivi complicatissimi del viaggiatore infinito che non sono altro, e che non starò a spiegare qui. Convivo con una donna, Trinita, che l’anno seguente diventerà mia moglie e da cui avrò due figli. Per una serie di altri stranissimi motivi avevo da poco deciso di scrivere poesie non più solo in inglese, ma anche in italiano, decisione davvero assurda visto che allora parlavo un italiano malfermo, appreso nei 6 anni di infanzia in cui ero vissuto a Roma. Fu un tentativo disperato di riprendermi l’italianità che mio padre forse non seppe trasmettermi. Mia moglie comunque mi aiutò molto a imparare meglio.

Si dà il fatto che un caro amico di mio suocero fosse un certo Giuseppe Bevilacqua, professore di lingua e letteratura tedesca all’Università di Firenze. I due erano amici dagli anni di liceo, a Treviso. Quando mio suocero seppe che volevo scrivere poesie in italiano, chiamò subito Beppino per organizzare un incontro.

Bevilacqua lesse le mie poesie, e sentenziò che mentre la poesia italiana partecipa di un “senso plastico” delle cose, la mia poesia era più fortemente improntata alla musicalità. Non mi diceva che mi sarebbe stato impossibile entrare nel mondo poetico italiano, ma che avrei durato una fatica titanica.

Da allora in poi fummo in contatto per molti anni, e lui mi incoraggiò sempre vivamente a scrivere, facendomi anche conoscere molti poeti importanti di allora, fra cui Mario Luzi. La sua generosità, l’affetto e la cura che aveva per me mi lasciarono sempre stupefatto.

Tuttavia, arrivò il giorno in cui dovetti decidere se continuare per la strada della poesia italiana e arrivare in fondo, o andare avanti come semplice poputchik, compagno di strada. Avevo allora una trentina d’anni. Decisi, senza ombra di dubbio, di ritrarmi di nuovo nell’inglese, la lingua di famiglia e dei miei studi, la lingua che mi è sempre stata più cara di ogni altra. Beppino si accorse subito della mia diserzione, mi rimproverò per questa a suo dire ingiustificata esitazione verso la lingua e la letteratura italiana, che coltivavo da quasi 10 anni (avrei davvero potuto finire di farle mie?)

Proprio in quei tempi mi disse che stava lavorando su un volume di traduzioni delle poesie di Paul Celan per un grande editore. Da giovane Bevilacqua era stato molto malato, afflitto da una grave malattia ossea che lo aveva costretto a stare sdraiato su un giaciglio duro per lungo tempo. Mio suocero mi raccontava che mentre lui e i suoi amici andavano dopo la scuola a giocare a calcio o a parlare con le ragazze, Beppino studiava, studiava, studiava. La malattia lo portò a sviluppare un serietà, una disciplina nello studio, una coerenza morale, e una capacità profondissima di capire la letteratura quella tedesca in particolare, come pochi altri. (Leggete la sua versione italiana di “Todesfuge” e vi si accappona la pelle.) Lavorò a lungo sui testi di Celan, il libro uscì molti anni dopo, nei primi anni ottanta.

Ed ecco che Giorgio Linguaglossa pubblica questo post due giorni fa, e per me si completa uno dei cerchi del mia vita.

Rita, la mia dolcissima amica, dice che la poesia va vissuta. Quanto ho raccontato qui ne vuole esser una sorta di esempio.

"Mi piace""Mi piace"

L’ha ribloggato su Ipazia55's Blog.

"Mi piace""Mi piace"

L’ha ribloggato su L'Ombra delle Parole Rivista Letteraria Internazionale.

"Mi piace""Mi piace"

rispondo con questi versi

————————————————————————

Non restava che la materia in movimento

Il pensiero umano non aveva più significato

Tadeusz Borowski

—————————

Come la rana crocefissa di Martin te ne andavi in giro

col femore di Arlecchino e i capelli spaiati di Colombina,

dinoccolato, col capo rivolto indietro, per i campi giocavi

cercando almeno un occhio vivo tra tumuli di orbite senza fine,

ma dalle torrette ti chiamavano: Beta… Beta il dandy!

Accarezzavi allora con un sorriso a brandelli il filo spinato,

col flauto delle tue ossa cantavi le gloriose gesta dei lunatici.

La poesia divenne una cosa banale,

come uno sterminio!

La Morte nemmeno degna di un suo buongiorno girava al largo:

dal patibolo alle camere temeva che la falce tollerasse la sua vanità,

e alzò i tacchi infine, incurvata!

Davanti a una buccia di patata marcescente

s’azzuffavano i grandi scienziati dell’Essere

– per una brodaglia di pus

– per una rimasticatura di marce cotolette.

il pensiero umano non aveva più significato

non restava che la materia in movimento

e il carnefice sbuffa a parlare sempre di questa feriale… mortalità!

antonio sagredo

Vermicino, 23 febbraio 2009

"Mi piace""Mi piace"

Pingback: VOAL

Steven Grieco leggo ora la tua….breve biografia. Niente di fuori posto. Parola dietro parola. Sono preso da anni da Celan. Sto provando a scriverne (di lui. di Luca, di Jacques Bertoin). É un poco arduo. Luca e Bertoin erano carissimi amici. I tre erano ebrei aconfessionali. E tutto sommato apolidi per scelta. Linguaglossa ha ben tradotto Celan. I tre hanno inscritto le loro parole su terra, sintassi, memoria bruciate, Ma in una fuga dalla morte. Ecco perché sono cosí vivi.

"Mi piace""Mi piace"

L’ha ribloggato su "RAPSODIA" di Giorgina Busca Gernetti.

"Mi piace""Mi piace"

Decisamente meglio raspini in crepapoeta ed argo

"Mi piace""Mi piace"