tra gli altri Pasternak e Majakovskij

Il Poeta Boris Pasternak di Paolo Ruffilli

(dalla Introduzione al volume La notte bianca. Le poesie di Zivago Biblioteca dei Leoni 2016 pp. 94 € 12)

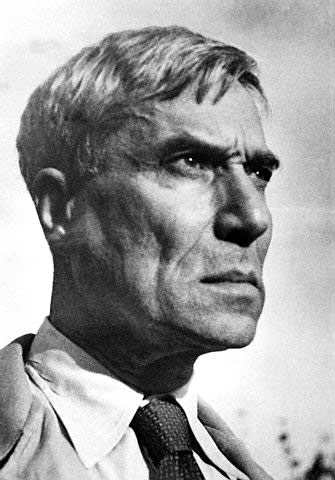

Marina Cvetaeva scrive di Pasternak che “somigliava a un arabo e al suo cavallo“: carnagione scura, un viso allungato, narici mobili come froge. Parlava lentamente, con voce di tenore, “usando periodi solenni, in cui si inserivano intense cascate di parole”. E l’uso delle parole era il più immaginoso, come ci testimonia Isaiah Berlin, che lo ha incontrato più volte: “il discorso dilagava spesso dagli argini della struttura grammaticale, e a brani lucidi si alternavano immagini sfrenate, ma sempre vivide e concrete”.

Molti interlocutori di Pasternak concordano nel dire che anche i suoi discorsi quotidiani erano sempre quelli di un poeta: un poeta di genio in tutto ciò che faceva. Anna Achmatova ripete spesso a chi la intervista che Pasternak era il più completo e il più straordinario della loro generazione di inizio Novecento, “un poeta magico, un poeta divino, uno dei grandi poeti della terra russa”. Ha scritto di lui: “un poeta puro, per niente in sintonia con il regime, tutt’altro che tenero verso la letteratura impegnata. Dotato di una perenne fanciullezza, di quella prodigalità e acutezza delle stelle, era tutta la terra suo retaggio e con tutti la condivise. Un artista sommo, uno di quelli rari che vengono al mondo come eredi della propria terra, della sua natura, della sua storia e cultura”.

Pasternak paragona spesso la propria poesia a una spugna che assorbe la vita solo al fine di essere poi spremuta e dunque restituita. E fa dire a Živago che nella poesia succede proprio come in una stanza in cui attraverso la finestra aperta irrompono dalla strada la luce e l’aria, il rumore della vita, l’essenza delle cose. “Gli oggetti del mondo esterno, gli oggetti d’uso comune, i sostantivi, affollandosi e incalzando, si impadroniscono dei versi, cacciando via le parti più indeterminate del discorso. Oggetti, oggetti e ancora oggetti si allineano in colonna rimata sul ciglio della strofe. È un verso, il celebre tetrametro puškiniano, che in un certo senso rappresenta l’unità metrica della vita russa, la sua misura lineare: quasi una misura presa a tutta l’esistenza russa, così come si disegna il contorno del piede per fare la scarpa, o si dice un numero per trovare un guanto che aderisca perfettamente alla mano. Così come i ritmi della Russia parlante, il canto del suo linguaggio colloquiale si sono intonati sulla misura di durata del trimetro di Nekrasov e sulla sua rima dattilica”.

Pasternak è consapevole del fatto che il rapporto di forze che presiede alla creazione a un certo punto pare capovolgersi: la priorità non è più della persona né dello stato d’animo che la persona cerca di rendere, ma del linguaggio con cui vuole esprimerlo. “Il linguaggio, dal quale nascono e del quale si rivestono il contenuto e la bellezza, comincia a pensare e a parlare da sé, per conto dell’uomo, e diventa tutto musica, non nel senso di un’esteriore risonanza fonetica, ma in quello dell’impetuosità e potenza del suo flusso interiore. Allora, simile alla massa irruente di un fiume che con il suo scorrere leviga le pietre del fondo e fa girare le ruote dei mulini, il linguaggio che si effonde va creando da sé, con la forza delle sue leggi, procedendo nel suo corso, il metro e la rima e molte altre forme e rapporti più importanti, fino a quel momento non colti, non indagati, senza nome.”

Pasternak è consapevole del fatto che il rapporto di forze che presiede alla creazione a un certo punto pare capovolgersi: la priorità non è più della persona né dello stato d’animo che la persona cerca di rendere, ma del linguaggio con cui vuole esprimerlo. “Il linguaggio, dal quale nascono e del quale si rivestono il contenuto e la bellezza, comincia a pensare e a parlare da sé, per conto dell’uomo, e diventa tutto musica, non nel senso di un’esteriore risonanza fonetica, ma in quello dell’impetuosità e potenza del suo flusso interiore. Allora, simile alla massa irruente di un fiume che con il suo scorrere leviga le pietre del fondo e fa girare le ruote dei mulini, il linguaggio che si effonde va creando da sé, con la forza delle sue leggi, procedendo nel suo corso, il metro e la rima e molte altre forme e rapporti più importanti, fino a quel momento non colti, non indagati, senza nome.”

È la sua vecchia idea portante che l’arte non sia una categoria o un’area che comprende un’infinità di concetti e fenomeni derivati, ma al contrario qualcosa di ristretto e concentrato, la designazione del principio che entra nella composizione dell’opera, la definizione della forza che vi è impiegata o della verità che vi è elaborata. Idea che mette in bocca sempre a Živago: “L’arte non mi è mai sembrata un oggetto o un aspetto della forma, ma piuttosto una parte misteriosa e nascosta del contenuto… Le opere d’arte parlano in tanti modi: con l’argomento, le tesi, le situazioni, i personaggi. Ma soprattutto parlano per la presenza dell’arte. La presenza dell’arte nelle pagine di Delitto e castigo sconvolge più del delitto di Raskòl’nikov… L’arte è una sorta di idea, di affermazione della vita, che per la sua sconfinata ampiezza non si può scomporre in singole parole. Ma, quando una briciola di questa forza entra nella composizione del più complesso organismo, l’ingrediente arte supera di per sé il significato di tutto il resto e diventa l’essenza, l’anima e il fondamento dell’intera rappresentazione.”

L’arte è sempre “al servizio della bellezza e la bellezza è la felicità di dominare la forma e la forma è il presupposto organico dell’esistenza.” Per esistere, ogni cosa vivente deve possedere la forma e di conseguenza tutta l’arte, non esclusa quella tragica, è il racconto della felicità di esistere. Ecco la convinzione profonda di Pasternak e il motore stesso della sua ispirazione.

L’arte è intimamente compromessa con la vita e la vita è un mistero aperto e positivo. “L’uomo nasce per vivere, non per prepararsi alla vita, e la vita stessa, il fenomeno vita, il dono della vita, sono una cosa così affascinante, così seria! Come è bello il mondo, nonostante il dolore, nonostante la morte, nonostante tutto.” Pasternak è convinto che l’uomo viva non nella natura, ma nella storia. E la storia è un dar principio a lavori secolari per riuscire poco a poco a risolvere il mistero della morte e a vincerla un giorno. Si vive e si muore nella storia.

Paradossalmente, nessuno fa la storia. “La storia non si vede, come non si vede crescere l’erba. La guerra, la rivoluzione, i re, i Robespierre sono i suoi stimolanti organici, i suoi lieviti. Fanno le rivoluzioni uomini attivi, fanatici unilaterali, geni dell’autolimitazione. In poche ore o in pochi giorni abbattono il vecchio ordinamento. I rivolgimenti durano settimane, tutt’al più qualche anno e poi, per decenni, per secoli, gli uomini venerano come qualcosa di sacro lo spirito di limitazione che ha portato al rivolgimento.” Il senso della vita che “incommensurabilmente identica, riempie l’universo, e a ogni ora si rinnova in innumerevoli combinazioni e trasformazioni” spinge l’uomo “a tendere in avanti, verso l’alto, verso la perfezione, e a raggiungerla.”

Paradossalmente, nessuno fa la storia. “La storia non si vede, come non si vede crescere l’erba. La guerra, la rivoluzione, i re, i Robespierre sono i suoi stimolanti organici, i suoi lieviti. Fanno le rivoluzioni uomini attivi, fanatici unilaterali, geni dell’autolimitazione. In poche ore o in pochi giorni abbattono il vecchio ordinamento. I rivolgimenti durano settimane, tutt’al più qualche anno e poi, per decenni, per secoli, gli uomini venerano come qualcosa di sacro lo spirito di limitazione che ha portato al rivolgimento.” Il senso della vita che “incommensurabilmente identica, riempie l’universo, e a ogni ora si rinnova in innumerevoli combinazioni e trasformazioni” spinge l’uomo “a tendere in avanti, verso l’alto, verso la perfezione, e a raggiungerla.”

Tutto ciò passa attraverso le parole di Živago: per vivere, occorre “un’attrezzatura spirituale” i cui dati sono già nel Vangelo: “in primo luogo, l’amore per il prossimo, questa forma suprema dell’energia vivente, che riempie il cuore dell’uomo ed esige di espandersi e di essere spesa.” Poi i principali elementi costitutivi dell’uomo d’oggi, secondo i quali non è ormai più pensabile: “il senso della libera individualità” che tuttavia non cancella il principio “della vita come sacrificio.” È, insomma, la convinzione che i legami tra i mortali sono immortali e che la vita è simbolica perché ha un significato. Il Cristo e il Vangelo hanno inciso profondamente su Pasternàk e, alla fine, il messaggio che passa attraverso le sue pagine direttamente e indirettamente è profondamente cristiano.

La concezione dell’amore si lega sempre a indici supremi. Anche l’amore che lega Jurij e Lara è fuori dal comune: “non si erano amati perché era inevitabile, non erano stati bruciati dalla passione, come si dice. Si erano amati perché così voleva quanto li circondava: la terra sotto di loro, il cielo sopra la loro testa, le nuvole e gli alberi.” Un’idea romantica, intrisa di un senso panico di esaltazione della natura e riportata tuttavia al senso di comunione cristiana. Idea che, estesa ai protagonisti del suo romanzo, Pasternàk sembra sperimentare in prima persona con Ol’ga Ivinskaja con la quale convisse senza che venisse spezzato il vincolo familiare con Zinaida, proprio come per Živago che nel romanzo non rompe con Tonja mentre vive il suo amore con Lara.

Il manifesto de «La corazzata Potëmkin» (1925)

LA RIVOLUZIONE

Nonostante la funzione positiva svolta dal Partito Comunista durante la guerra, “l’idea di avere con i capi del regime un qualsiasi rapporto” riusciva a Pasternak “sempre più disgustosa”, dichiara nel 1945 a Isaiah Berlin. La Russia gli appariva “una galera, una nave di forzati” e i capi erano “i guardiani che frustavano i rematori”.

La rivoluzione, contro le aspettative e le speranze degli inizi, si era rivelata un mostro terribile: “il salto da una regolarità placida e innocente nel sangue e nei gemiti, nella follia generale e nella barbarie dell’omicidio di ogni giorno e di ogni ora, legalizzato ed esaltato”. Paradossalmente la rivoluzione aveva presto dispiegato “tutta la conseguente spietatezza elaborata in nome della pietà,” in nome di quell’ordine nuovo diventato “la divinità ingorda di sacrifici umani”.

In nome delle presunte conseguenze a venire della rivoluzione, deve ammettere Živago-Pasternak, “alla gran parte di noi si richiede un’ipocrisia costante, eretta a sistema. Ma non si può, senza conseguenze, mostrarsi ogni giorno diversi da quello che ci si sente: sacrificarsi per ciò che non si ama, rallegrarci di ciò che ci rende infelici.” Di qui le depressioni, le malattie mentali che attraversano la società sovietica e moltiplicano l’apertura dei manicomi accanto alle prigioni, perché “il sistema nervoso non è un vuoto suono” e patisce le conseguenze di tale continua violenza.

Nonostante tutto, Pasternak sperava ancora in un grande rinnovamento della vita russa “per effetto di quella bufera purificatrice che era stata la guerra”. In lui era molto profondo il senso del legame storico con il suo paese, sulla linea degli slavofili, della tradizione che partiva dal leggendario Sadko per arrivare a Stroganov e a Kočubey, a Deržavin, a Žukovskij, a Tjutčev, a Puškin, a Baratynskij, a Lermontov, fino a Tolstoj. Sentiva di vivere in comune con la vita interiore del popolo russo, “di condividerne le speranze, le paure, i sogni, di esserne la voce, come lo erano stati ciascuno a suo modo Tjutčev, Tolstoj, Dostoevskij, Čechov e Blok”.

È da questa vocazione di fondo e dalla tormentata elaborazione che mette in moto e fa lievitare per anni che nasce Il dottor Živago, secondo la definizione dell’autore: “amore, sofferenza e libertà, un religioso atteggiamento verso l’uomo e il suo destino, e la estenuante ricerca della verità e della giustizia sono i temi cardini del romanzo. Tutto ruota intorno alla guerra e alla rivoluzione, il tutto pervaso da un forte e urgente senso di libertà, fisica e di espressione della parola”, dentro il quadro di una ricostruzione di ventisei anni della storia russa, dal 1903 al 1929, dall’ultima fase zarista all’imporsi del nuovo sistema dell’Unione Sovietica.

Le promesse della rivoluzione erano state tradite in tutto, secondo Pasternak, anche dal punto di vista creativo. Si era risolta in una cocente delusione la grande fioritura di esperimenti innovativi che caratterizzava la vita artistica dei primi vent’anni del secolo: i nuovi movimenti della pittura e della scultura e le loro varie articolazioni e confluenze in letteratura. Con il suo occhio lungo e la sua sensibilità sorda a qualsiasi compromesso, Pasternak ha colto l’illusione molto prima di altri: “l’avanguardia ha avuto una breve euforica fioritura, ma era chiaro che la sua filosofia anarchica, per quanto utile a svecchiare i canoni imperanti, contrastava con i dogmi fondamentali del marxismo sovietico”, ai quali come autore non ha mai aderito resistendo alla pressione dell’ambiente ufficiale e alle richieste di una letteratura di propaganda.

velemir-chlebnikov

In ogni caso, Pasternak non credeva che l’arte delle avanguardie fosse capace di trasformare il mondo, meno che mai in quella polverizzazione di gruppi dai nomi assurdi che si combattevano reciprocamente sulla scena dei primissimi anni della rivoluzione: costruttivisti, produttivisti, oggettivisti, suprematisti, formalisti, transmentalisti… I suoi riferimenti e le sue fonti privilegiate, anche in letteratura, pescavano soprattutto nella grande tradizione, pur essendo attratto e coinvolto dalle “vere innovazioni” come le chiamava lui, forte di fronte alle accuse di individualismo e di formalismo che gli venivano dalle associazioni degli scrittori e di fronte alle calunnie dei nemici e alle gelosie dei rivali.

Degli scrittori russi, amava su tutti Tolstoj, “genio incomparabile”, poi Puškin, Lermontov, Čechov e Dostoevskij. Dei suoi contemporanei, pur leggendo con interesse Blok, Pasternak sentiva più congeniale Belyj per le sue aspirazioni alla rinascita spirituale della Russia. Gli piacevano la Cvetaeva e l’Achmatova, cioè due poeti estranei del tutto alle influenze del regime. Considerava Brjusov “un’ingegnosa scatola musicale”, ma non un poeta. Verso Majakovskij aveva un atteggiamento ambivalente: un distruttore delle vecchie forme, fondamentale nell’evoluzione della poesia in Russia, ma non un grande poeta, rovinato da una “insopportabile retorica declamatoria”.

Tra gli scrittori stranieri, “per la profondità psicologica e la potenza espressiva” la sua predilezione andava a Shakespeare, di cui aveva tradotto alcuni drammi e, tra gli altri, Amleto, Antonio e Cleopatra, Romeo e Giulietta e, in parallelo, a Proust, del quale aveva riletto più volte l’intera Recherche. Era interessato ai simbolisti francesi e al Rilke dei Quaderni di Malte Laurids Brigge, che tradusse in russo e in cui ritrovava autobiograficamente la tormentosa condizione esistenziale dell’artista chiuso nella propria interiorità, riproposta poi narrativamente attraverso Živago. Prima e durante la composizione del suo romanzo, Pasternak tornava spesso sulle pagine dell’Ulisse di Joyce, sentito non come modello ma come “esempio di libertà compositiva”.

LE POESIE DI ŽIVAGO

Jurij Živago è la trasposizione romanzata, l’alter ego narrativo di Pasternak. Si fa interprete nelle pagine del romanzo di quella stessa fragilità dell’individuo e di quella solitudine dell’intellettuale che Pasternak sperimenta nella sua esistenza dentro la violenta morsa della storia del suo paese “stravolto e squartato” dalla guerra e dalla rivoluzione. Si fa portavoce di quella stessa alternativa spiritualistica impregnata di sensibilità cristiana di cui Pasternak è stato testimone coraggioso nella sua vita. Dietro alla sua creatività e all’esercizio del pensiero, Jurij nel romanzo scrive e pubblica poesie proprio come fa lo stesso Pasternak nella vita reale. E Jurij nel romanzo vive lo stesso dissidio del suo autore tra l’artista e la società, tra la poesia e la politica, tra l’arte e la storia, tra l’amore e il matrimonio.

Se dunque Jurij è Boris, le poesie che devono concludere il romanzo non possono che essere quelle più rappresentative e autenticamente appartenenti a Pasternak. È un progetto al quale l’autore lavora con convinzione parallelamente alla stesura delle pagine narrative, andando a costruire un nucleo denso e articolato secondo i temi stessi del romanzo, una sorta di antologia intesa come fiore del fiore, anticipandone a verifica delle intenzioni la pubblicazione nella rivista “Znamja,” nell’aprile del 1954. Non è un caso perciò che, come parte integrante del romanzo, le Poesie di Živago siano le più incisive, le più intense, le più suggestive poesie di Pasternak.

Compagni di strada come Anna Achmatova e Marina Cvetaeva, consideravano Pasternak il poeta più rappresentativo e più grande della loro generazione, non solo o non tanto per le vertiginose trame verbali e metaforiche di cui aveva dato prova nella sua prima produzione, ma per la straordinaria misura lirica dentro cui aveva saputo far emergere la sua più autentica umanità. Per le atmosfere intime e personalissime, prive di qualsiasi accento declamatorio, con cui tratta il tema storico e della patria sofferente, e per lo “scintillante mosaico di immagini” attraverso cui parla d’amore, di illusioni e delusioni, di insoddisfazione personale, di ansia religiosa, di ricerca spirituale.

Le Poesie di Živago ripercorrono l’intera vicenda di Jurij nel romanzo, facendo da riassunto per “tappe” del percorso esistenziale e costituendo ciascuna la “stazione” e “icona” di una fase, di una meta, di una caduta, di una ripresa, di un ritorno. E, come nel romanzo, di fronte alla violenza della storia che “piega e piaga” nel dolore e nel sangue gli uomini, risalta la felicità che per breve tratto nella discontinuità comunque li attraversa in virtù della natura e della misteriosa carica spirituale di cui sono ricchi senza rendersene conto.

Nelle Poesie di Živago Pasternak realizza al massimo grado quella qualità dello stile le cui caratteristiche mette in bocca, in trasposizione autobiografica, a Jurij: “Per tutta la vita ho sognato un’originalità sobria, smussata, irriconoscibile all’esterno, nascosta sotto il velo di una forma ovvia e consueta. Per tutta la vita ho mirato all’elaborazione di quel linguaggio semplice e discreto, in virtù del quale lettore e ascoltatore si impadroniscono del contenuto senza accorgersi del modo in cui lo assimilano.” Uno stile inavvertito, “che non attirasse l’attenzione”, ma capace di sprigionare una grande suggestione, perseguito da Pasternak con una rara consapevolezza del suo percorso di ricerca creativa.

Come sottolinea Renato Poggioli, nelle Poesie di Živago “sono rievocati in una specie di penombra psichica, in un delicato chiaroscuro che suggerisce quasi senza parlarne, i più profondi misteri dell’anima e della vita.” E Angelo Maria Ripellino osserva che la poesia di Pasternak “è tessuta di elementari sensazioni psichiche. Nei suoi versi, come nel campo d’un microscopio, palpita uno sconnesso formicolio di impressioni primordiali. Ed è questa sequela di sensazioni iniziali, di improvvisi stupori, di incantamenti a dare a quei versi una straordinaria freschezza, un sapore di meraviglia. Rispecchiando i riflessi più semplici della coscienza nella loro immediatezza, le immagini, inusitate, dischiudono il magico spazio d’un mondo che sembra creato da poco, ancora gonfio di sonno e stillante di colori. Gli oggetti assumono una nuova solidità di contorni, come se il poeta li avesse liberati dalla muffa del tempo. Attonito, con gli occhi spalancati, coi nervi tesi a sorprendere le più sottili minuzie, Pasternak s’aggira in quel mondo a tentoni, come uno stralunato che veda ogni cosa per la prima volta. C’è nelle sue pagine un’aria da giorno della creazione.”

Nella più assoluta precisione dei dettagli, ogni elemento della realtà cessa subito di essere realistico per farsi luminosamente simbolico. Tutte le situazioni, di pensiero (“la vita ha la durata di un istante, / solo un rapido dissolversi / di noi stessi in tutti gli altri, / come ci fossimo offerti loro in dono”) o di emozione (“non riesco a tracciare / il confine che mi separi da te”), di illuminazione (“libera ostinazione di volare, / slancio dell’ala appena calibrata / e creazione e dono dei miracoli e immagine / del mondo fatta parola e rivelata”) o riflessione (“è una pena che l’universo sia più semplice / di quanto pensi qualcuno più istruito”), comprese le rievocazioni di figure storiche (Maria, il Cristo, Maddalena) o leggendarie (il cavaliere senza macchia e senza paura, il Brigante Usignolo), le riprese di episodi del passato comune o del proprio, sono sempre calate in precise atmosfere di ore e di stagioni.

Achmatova e Gumilev

L’amore occupa una parte importante delle poesie e, soprattutto, ricostruisce in versi il percorso sentimentale di Jurij nel parallelo con lo sviluppo del romanzo. A ben guardare, si attesta anche nelle poesie l’assunto fondamentale, prima di tutto autobiografico, che innamorarsi non è sempre lo stesso che voler bene e che, quando le due cose coincidono, l’esperienza dell’amore è esaltante e “due esseri a un tratto, pur nella loro concretezza terrena, si staccano da ogni cosa terrena.”

L’amore si manifesta addirittura come dono straordinario: “Amano tutti senza rendersene conto, / di quanto è straordinario / questo loro sentimento.” Siamo in un’ottica superiore, più cristiana che romantica: “Il dono dell’amore, è vero, / è come ogni altro dono: / non chiede spiegazione, / per quanto grande sia / non si rivela mai senza sorpresa / nell’illuminazione.” Ha la sua carica di sensualità: “Tu lasci andare giù il vestito in modo naturale / come, spogliandosi, il bosco fa con le sue foglie / quando ti abbandoni ebbra nel mio abbraccio / nella vestaglia a fiocchi lucida di seta.” Ma lo slancio dei corpi “in tutto si fa anima e dolcezza” e ha una sua azione costruttiva: “ognuno degli istanti, / in cui ci viene addosso come un alito / d’eternità il fremito della passione, / è un momento di rivelazione, / di un approfondimento / di noi stessi e della vita.”

L’amore è “l’apice di una reciproca / compatibilità di intenti / che non ammette gradazioni / e in cui nessuno sta sopra o sotto, / è un’equivalenza di intenzioni / dell’essere pieno nella sua interezza.” Senza che si perda però la consapevolezza che nella sua “selvaggia tenerezza, / che se ne sta sempre in agguato, / c’è qualcosa di ribelle e di vietato.” E dunque, proprio per questo, nella necessità di essere “cauti, / averne sempre un po’ paura / e, aderendo, sempre diffidarne, “ perché è “una forza distruttiva che è arbitraria, / contraria alla pace della casa.” L’amore tuttavia spinge al salto nel vuoto: “Tu sei il bene di un passo che è fatale, / quando vivere dà fastidio più di un male. / Ma la bellezza incita al rischio con coraggio / ed è la cosa che attira noi l’uno sull’altra.”

Si diceva della dimensione spiritualistica nutrita di sensibilità cristiana che caratterizza l’esperienza di Pasternak. Pasternak la condivide con tutta la grande tradizione russa, in particolare con Tolstoj e con Dostoevskij, del quale cita altrove un passaggio tratto dai Fratelli Karamazov e messo in bocca a padre Zosima: “Loro hanno la scienza, ma nella scienza c’è soltanto quello che cade sotto i sensi. Il mondo dello spirito, che è la meta superiore dell’essere umano, è stato ripudiato completamente, è stato bandito con un’aria di trionfo, anzi con un senso di odio.” E il Vangelo, che entra spesso come riferimento diretto nelle pagine del romanzo attraverso le parole di Jurij, caratterizza attraverso singoli episodi e certe figure portanti anche alcune delle Poesie di Živago.

C’è la rievocazione di feste religiose, la cui situazione per altro non è mai celebrativa ma mette in moto sempre un confronto drammatico nella dinamica esistenziale intimamente coinvolgente, come per esempio nell’atmosfera angosciante del venerdì santo (“sta vacillando l’ordinamento stesso / della terra: si seppellisce Dio!”) o nello scenario di stupore della “pianura carica di neve” attraversata dalla stella cometa che in “un riverbero di incendio” guida alla grotta pastori e re magi. E ci sono i racconti che chiamano in scena i protagonisti: Maria, Gesù, Maddalena. Il mistero della rinascita si rispecchia nell’atteggiamento protettivo di Maria nei confronti del bambino appena nato, “splendente nella sua mangiatoia, / come raggio di luna nella cavità di una quercia.” Leggiamo di Gesù che compie il miracolo del fico ridotto in cenere mentre è in cammino verso Gerusalemme o quando, la domenica delle Palme, entra in città per l’ultima sua settimana di vita sotto un cielo dalla “pesantezza livida del piombo” o quando viene fatto prigioniero nell’orto del Monte degli Ulivi in una notte dominata dallo “scintillio lontano delle stelle.” Scopriamo Maddalena ossessivamente visitata di notte dal demone dei ricordi della sua dissolutezza “a espiazione di tutto il suo passato” o in lacrime mentre lava i piedi di Gesù prevedendone la fine imminente.

Sempre e comunque, oltre al nucleo intellettuale o al racconto in sé di ogni singola poesia, restano al lettore, altra virtù della potenza espressiva di Pasternak, le suggestioni che si scatenano dal compiersi attraverso le parole delle variazioni metereologiche che caratterizzano e attraversano la vita nelle diverse ore e stagioni. Una chiara notte di ghiaccio, con la straordinaria luminosità di tutto ciò che si vede: la terra, l’aria, la luna, le stelle, saldate insieme dal gelo. L’aria densa di brina, un ghiaccio nero che ricopre le strade, la neve alle finestre e sui tetti, gli alberi come lenzuoli tremolanti di fantasmi.

O, ancora, i primi annunci della primavera, con il disgelo che mette in moto tutto un flusso in crescendo: il parlottio di gocce, scoli, rivoli, rigagnoli, mulinelli. E con la natura che sbadiglia, stirandosi, mentre dalle stalle spalancate si sparge l’odore del letame e tutto intorno fermenta, cresce, sale al magico lievito dell’esistenza.

Per non parlare dei luoghi e, in particolare, della città amata: Pasternak è indissolubilmente legato alla capitale russa. “Per il sognatore e il nottambulo non vi è nulla di più caro al mondo che la città di Mosca.” Mosca estiva, abbagliata dal sole, arroventata negli asfalti dei suoi cortili, che getta riflessi dalle finestre dei piani superiori e “respira la fioritura delle nuvole e dei viali.” L’odore dell’incipiente inverno cittadino, di foglie d’acero calpestate, di neve fradicia, di fumo di locomotiva e di caldo pane di segale appena sfornato. La corsa delle nuvole sopra i tetti della città e la pioggia che cade obliqua sotto la furia del vento e le raffiche che tormentano le piante dell’orto, i tralci di vite. I boati dei tuoni che si susseguono senza interruzione, trasformandosi in un rombo continuo, e, alla luce dei lampi, gli alberi che sembrano correre tutti insieme lungo la strada. Mosca che rinasce infine con l’aprile: “nelle case di Mosca, è a un tratto / che irrompe d’impeto la primavera. / Volano via le tarme dall’armadio / strisciando sui cappelli estivi, / mentre si ripongono le pellicce nei bauli. // Lungo i mezzanini in legno / si espongono di nuovo vasi di fiori / con le violaciocche colorate, / e le stanze respirano aria aperta / e sanno di polvere solo le soffitte.”

L’altro polo per Pasternak è la dacia di Peredelkino (“il vento, con i suoi gemiti di pianto, / fa tremare il bosco fino alla dacia… / e tutti quanti insieme gli alberi / nella loro sconfinata quantità / come armature di velieri oscillano”), cioè un concentrato del paesaggio russo ricapitolato in giardino, con aceri e betulle, siepi di uvaspina e ribes (“la foglia del ribes è un tessuto granuloso”), in mezzo ai tronchi fitti dei tigli e ai vecchi arbusti di sambuco e di lilla (“la recinzione sfondata del giardino / apre un varco fin dentro il bosco di betulle”). È agosto: “come promesso, mantenendo la parola, / il sole è entrato di primissima mattina / con una obliqua striscia zafferano / dalla tendina giù fino al divano. // Ha tinteggiato di ocra caldo / il bosco, le case del villaggio, / l’umido cuscino del mio letto / e l’orlo del muro dietro lo scaffale.”

Senza che Pasternak rinunci, anche nei suoi versi, alle misure estreme e sterminate delle steppe, dei boschi, delle montagne che caratterizzano la movimentata sceneggiatura del romanzo: “Si spegnevano le luci del tramonto / su una pista di fango dentro la foresta, / verso la lontana fattoria dei monti Urali.” E, anche nei versi, ricompaiono ondeggiando i campi di girasoli senza confini e ritornano le vorticose fasi del disgelo, più mosse e più potenti delle versioni in prosa: “l’acqua scava buchi nelle sponde / e si attorciglia in gorghi e mulinelli”, “precipitando giù spandeva, / si riversava ovunque e il bosco / si riempiva del suo rombo. // Nel suo fumido vapore, / strisciavano come serpenti i rivoli, / si impantanavano affondando / e sibilando riaffioravano più in basso.”

La poesia è dunque, per Pasternak, quella “spugna” capace di restituire in tutti i suoi molteplici aspetti (esperienze, vicende, avvenimenti) e in tutte le sue infinite sfumature la “semplice complessità della vita.”

LA VITA

LA VITA

Borís Leonídovič Pasternak nasce a Mosca nel 1890, figlio di artisti di talento: la madre pianista molto nota e il padre pittore, insegnante nella locale Accademia, e illustratore di opere di Tolstoj. La sua educazione inizia al Gymnasium tedesco moscovita e prosegue poi studiando filosofia presso l’Università di Mosca.

Grazie all’amicizia con il compositore Skrjabin, per una passione della sua prima giovinezza intraprende lo studio della composizione musicale a cui si dedica per sei anni. Ma nel 1912 rinuncia alla musica come vocazione di vita da pianista e compositore, tornando all’interesse esclusivo per la filosofia e decidendo di andare all’Università di Marburgo. Qui, sotto la guida di Hermann Cohen, viene in contatto con le tendenze neokantiana e neoegheliana.

Dopo intensi mesi di studio e un viaggio in Svizzera e in Italia, torna in Russia per dedicarsi alla letteratura, che gli si è rivelata come la sua vera vocazione. Esordisce giovanissimo nell’atmosfera della poesia d’avanguardia e scrive le sue prime poesie, che escono nell’almanacco “Lirika”. Fa parte di un gruppo di Futuristi moscoviti, vicini soprattutto all’opera di Chlebnikov, ma che risalgono anche a modelli precedenti come Ivan Konevskoj e l’anticonvenzionale poeta ottocentesco Jazykov. Il gruppo prende il nome dall’almanacco “Centrifuga”, pubblicato nel 1913. E, più tardi, collabora anche alla prima “LEF” di Majakovskij.

Nel 1914 esce la sua prima raccolta di poesie Il gemello delle nuvole, seguita nel 1917 da Oltre le barriere, che gli porta un’attenzione maggiore negli ambienti letterari. Ma sono le raccolte successive a segnare il più ampio riconoscimento critico per l’originalità e la maturità espressiva. Scritte nel 1917, dopo aver circolato per anni in manoscritto, le poesie di Mia sorella la vita vengono pubblicate nel 1922 ed esercitano un grande influsso non solo sui poeti più giovani, ma perfino sui più anziani.

Nel 1922 Pasternak sposa l’artista Evgenija Vladimirovna Lourie, dalla quale ha un figlio. Famosa è una sua lettera d’amore a Evgenija, rivelatrice del temperamento di Pasternak: “Dolce amore mio, mi gira la testa sotto l’effetto tormentoso di queste tre parole: Dolce Amore Mio. Spesso ti vedo come dal vivo, come se tu stessi qui dietro la mia schiena, e ti amo terribilmente, con un impeto che fa impallidire… La sfumatura della tua voce di petto singolare, irripetibile, così mia, così cara. E, quando sorridi e nello stesso tempo sei arrabbiata, gli occhi ti si socchiudono meravigliosamente, il mento si arrotonda in modo indicibile.” L’amore, tuttavia, sarà destinato a durare poco, come il matrimonio.

Nel 1923 pubblica una nuova importante raccolta di versi, Temi e variazioni, che segna un’ulteriore crescita del suo stile. Il meglio di questo come del precedente Mia sorella la vita viene poi raccolto nel volume Due libri nel 1927.

Del 1926 è il testo poetico-narrativo Spektorskij, poema autobiografico che rievoca la vita spirituale del protagonista, il cui nome dà il titolo all’opera, sulle tracce di esperimenti analoghi di Solovjev, Belyi, Blok e soprattutto dell’Onegin di Puškin. Ma i risultati sono deludenti quanto a suggestione e forza espressiva, come per il successivo poema L’anno 1905, rievocazione epica della rivoluzione del 1905 culminante nell’episodio del “Luogotenente Schmidt”, che ricostruisce con potenza l’ammutinamento della corazzata Potemkin. Prove che Pasternak, nell’atmosfera di generale entusiasmo patriottico, aveva perseguito nel tentativo di “uscire dal cerchio dell’introspezione, e di spersonalizzare e oggettivare l’ispirazione”.

Il lavoro sui poemi narrativi dà intanto i suoi frutti nella scrittura in prosa, in particolare nella felice serie dei Racconti pubblicati nel 1925 e in particolare nell’ultimo, “L’infanzia di Lüwers”, che fa pensare al Rilke di Malte Laurids Brigge e in cui il preannuncio di un’adolescenza femminile, “il maturarsi nella pubertà del corpo e dell’anima di una fanciulla”, è rievocato con una grande sottigliezza psicologica.

costruttivismo-aleksandr-rodcenko-manifesto-di-propaganda-del-libro-1924

Il 1930 è cruciale nella vita di Pasternak. Il suicidio di Vladimir Majakovskij, il 14 aprile di quell’anno, evento simbolicamente decisivo di tutta la storia culturale russa post rivoluzionaria, diviene per lui, che di Majakovskij era stato amico pur distanziandosi sempre più dal suo impegno politico, un momento carico di significato, alla cui decifrazione dedica la sua prima autobiografia spirituale, Il salvacondotto, pubblicato nel 1931 e in cui si rivela ormai chiaramente il suo temperamento, nella testimonianza del dissidio tra l’artista e la società, tra la poesia e la politica, tra l’arte e la storia.

Nel 1935, in uno stato di depressione fisica che era il segno della sua crisi interiore, Pasternak, per ordine di Stalin, viene inviato, contro il suo desiderio, a Parigi, al “Congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura”, dove la sua eventuale assenza sarebbe stata imputata a ragioni politiche, mentre la sua presenza serviva a dar lustro al regime sovietico, che in quegli anni era impegnato in un’ azione di egemonia sulle forze culturali antifasciste.

Lo stesso Pasternak racconta le modalità del suo coinvolgimento: “Ero in campagna quando arrivarono due funzionari dell’Unione degli Scrittori. A Parigi si tiene un congresso antifascista, mi dicono, e lei è stato invitato. È opportuno che lei parta domani. Passerà da Berlino e lì può fermarsi qualche ora e vedere chi vuole. Arriverà a Parigi il giorno dopo e parlerà al congresso in serata. Replicai che non avevo un vestito adatto alla circostanza e mi dissero che avrebbero provveduto loro. Mi fecero avere una giacca scura da mattino con i pantaloni a righe, una camicia bianca con i polsini rigidi e il colletto a punta, un magnifico paio di scarpe di vernice nera che, scoprii, mi andavano alla perfezione. Ma riuscii, non so bene come, a presentarmi al convegno nei miei abiti di ogni giorno. Appresi poi che André Malraux, uno dei principali organizzatori del congresso, aveva esercitato tutte le pressioni possibili, all’ultimo minuto, perché fossi invitato. Aveva spiegato alle autorità sovietiche che l’assenza mia e di Babel’ avrebbe dato luogo a inutili congetture, perché tutti e due eravamo conosciuti in Occidente. E poi, a quel tempo, non erano molti gli scrittori sovietici ai quali i liberali d’Europa e d’America fossero disposti a prestare ascolto. Così, benché io non fossi nella prima lista dei delegati sovietici (e come avrei potuto esserci?), le autorità non poterono opporsi”.

Come previsto, Pasternak si ferma a Berlino, dove incontra solo la sorella maggiore Josephine perché i genitori in quei giorni si trovavano a Monaco, prima di arrivare a Parigi. Ma il periodo del convegno è disturbato da problemi di salute, come scrive: “Tutti questi giorni sono stato come in delirio e in uno stato di tremenda debolezza non per l’abbondanza di incontri e di impressioni, ma perché, come pensavo, la mia salute è molto peggiorata durante il viaggio… È stato pur sempre un atto di grande crudeltà da parte di tutti mandarmi qui in un simile stato… sono tre mesi che durano questo strazio di nervi e l’insonnia ogni notte, roba da far impazzire chiunque”.

Ma, in ogni caso, Parigi è un luogo pieno di fascino: “È la protopatria delle città. È un vero universo di bellezza, nobiltà e umanità sedimentate per secoli, dal quale, quasi per un prestito, a suo tempo sono nate la varie Berlino, Vienna e Pietroburgo”. Ed è l’occasione per tutta una serie di contatti: “ho avuto frequenti incontri: con Zamjatin e sua moglie, col pittore Larionov e Natalia Goncarova, con Ju, Annenkov, con la Cvetaeva, con Frenburg e coi Savic”. Per non parlare dei molti scrittori che conosce in occasione del congresso: Dreiser, Gide, Forster, Aragon, Auden, Spender, Rosamond Lehmann, tra gli altri.

Da Parigi si reca a Londra, dove vede l’amico Lomonosov, per tornare poi a Leningrado in nave, dividendo la cabina con Sčerbakov, allora segretario dell’Unione degli Scrittori. “Parlai senza sosta giorno e notte” racconta Pasternak a Isaiah Berlin. “Lui mi pregò di smettere, di lasciarlo dormire. Ma io continuai imperterrito. Parigi e Londra mi avevano svegliato, non potevo smettere. Chiese pietà, ma fui inesorabile. Dovette pensare che fossi uscito di senno e può darsi che io debba ringraziarlo per la sua diagnosi sul mio stato mentale”. Perché il ritratto di uno scrittore un po’ matto, diffuso al ritorno da Sčerbakov, insieme con il prestigio internazionale di cui godeva, può essere stato provvidenziale per Pasternak salvandolo durante la Grande Purga staliniana. In ogni caso, di lì in poi, Pasternak resisterà a qualsiasi pressione dell’ambiente ufficiale e politico, contro l’obbligo della letteratura di propaganda, contro le calunnie dei nemici e la gelosia dei rivali. Un’opera come la sua “era destinata ad essere accusata di individualismo e di formalismo” e, se l’ostracismo a cui lo condannavano la stampa letteraria e le associazioni degli scrittori era naturale nell’atmosfera sovietica, “fu ingiusto che assumesse l’aspetto di vera e propria proscrizione.”

michael schlegel schauinsland

cernichov-fantasie-architettoniche

Nel giugno del 1936, trascorre l’estate a Irpen, nei pressi di Kiev, in una casa di campagna affittata in comune con il filosofo Valentin Asmus, il pianista Heinrich Neuhaus e le loro mogli. È lì che Pasternak si innamora di Zinaida Nikolaevna Neuhaus, amore tanto forte da portare a due divorzi: quello di Pasternak dalla prima moglie Evgenija e quello di Zinaida dal marito Heinrich e al matrimonio dei due. Amore che, verificato dalla lunga vita coniugale, trova la testimonianza del suo principio nella ripresa del ciclo di poesie Seconda nascita, titolo che Pasternak interpretava come riferito a lui e a Zinaida. La nuova famiglia si trasferisce, nel 1936, nel sobborgo moscovita di Peredelkino, il villaggio degli scrittori voluto da Gor’kij per assicurare condizioni di tranquillità al lavoro creativo.

Per Pasternak, gli anni Trenta sono il periodo di una tormentosa crisi spirituale, conclusasi con la caduta di ogni illusoria speranza nelle promesse della rivoluzione. Il 1937, l’ anno dei grandi processi staliniani, è l’ acme di quella crisi che, già manifesta al tempo del suicidio di Majakovskij, si era accentuata nel 1934, durante il primo Congresso degli scrittori sovietici, quando Pasternak aveva evitato “la triste e pericolosa sorte di vedersi attribuire un riconoscimento semiufficiale della sua poesia e del suo ruolo di poeta”.

Nel 1941 la Germania invade la Russia e Stalin fa ricorso a tutti quei nomi che, da tempo in disgrazia, potevano tornare utili. Pasternak e l’Achmatova, con il prestigio e la fama che avevano, si coalizzano per favorire l’unità del popolo russo contro la minaccia hitleriana e aderiscono, con autentico patriottismo, alla campagna in difesa dell’integrità territoriale. Pasternak, che si era dedicato per alcuni anni esclusivamente alla traduzione (da Shakespeare, Goethe, von Kleist, i poeti georgiani), torna a pubblicare poesie durante la guerra: Sui treni del mattino (1943); La vastità terrestre (1945).

L’amore con Zinaida viene compromesso dall’incontro di Pasternak, nel 1946, con un’ altra donna, Ol’ga Ivinskaja, alla quale da quel momento la sua vita resta legata, senza che per altro ne risulti spezzato il vincolo familiare con Zinaida. Con la moglie e con il figlio Leonid, continua a vivere nella dacia di Peredelkino, dividendo la sua esistenza tra due famiglie distanti l’una dall’altra (Ol’ga Ivinskaja visiterà la dacia di Peredelkino per la prima volta soltanto dopo la morte di Pasternak). Del resto, già da tempo la passione per Zinaida, “donna priva di esaltazioni e ricca di ragionevolezza”, si era affievolita ed era diventata affetto. Era l’opposto della rivale Ol’ga, la quale, “piena di ambizione e di dedizione, oltre che di fascino e di gioiosità”, si legherà, anche drammaticamente, all’ attività letteraria di Pasternak, attività dalla quale Zinaida era sempre rimasta distante. Arrestata, interrogata e maltrattata, Ol’ga sarà inviata per cinque anni in un campo di lavoro.

Dopo la seconda guerra mondiale, Pasternak mette mano al suo unico romanzo, Il dottor Živago, che si diffonde in occidente e nel giro di pochissimo tempo, tradotto in più lingue, diventa il simbolo della testimonianza della realtà sovietica, con una scrittura drammatica e lirica: è il testamento artistico dell’autore. A Isaiah Berlin, parlando dei primi capitoli scritti alla fine della guerra, confessa: “sto lavorando a qualcosa di nuovo, veramente nuovo, qualcosa di luminoso, elegante, armonioso, ben proporzionato, classicamente puro, semplice… e sarà la mia ultima parola al mondo, e la più importante. Quello per cui desidero essere ricordato, quello cui dedicherò il resto della mia vita”.

Nel romanzo, potente affresco che si riallaccia alla tradizione della grande narrativa russa, incentrato sulla vita di Jurij Živago, medico e poeta, le vicende storiche vengono viste e interpretate “attraverso il racconto di piccoli, umili destini umani”. Se attraverso Jurij Živago Pasternak riesce, da una parte, ad esprimere non senza fierezza il senso tragico del proprio isolamento e della propria distinzione, dall’altra tenta, senza concessioni o compromessi, di mettersi in armonia con l’atmosfera storica del suo tempo e “di sentirsi all’unisono con gli uomini della sua nazione.”

Pasternak aveva cominciato a scrivere il romanzo prima della morte di Stalin. Terminato alla fine del 1955, lo dà in lettura a molte case editrici moscovite. Non dubita che venga pubblicato e, del resto, alcune parti erano già uscite in anteprima fin dal 1954 sulla rivista sovietica “Znamja”. Al principio del 1956 una casa editrice accetta Il dottor Živago e si prepara a pubblicarlo con qualche taglio a cui l’autore aveva consentito. Contemporaneamente Pasternak, attraverso il giornalista italiano Sergio D’Angelo, fa pervenire il manoscritto all’editore Feltrinelli per una traduzione. Nel frattempo le autorità sovietiche bloccano la pubblicazione in Russia e richiedono all’autore di ottenere da Feltrinelli la restituzione del romanzo “allo scopo di apportarvi alcuni miglioramenti”. Pasternak si sottomette all’imposizione inviando un telegramma a Giangiacomo Feltrinelli, ma senza risultato, nonostante il successivo intervento di Surkov, presidente dell’Unione degli Scrittori dell’U.R.S.S. e altre pressioni esercitate attraverso i capi del partito comunista italiano.

Pasternak aveva cominciato a scrivere il romanzo prima della morte di Stalin. Terminato alla fine del 1955, lo dà in lettura a molte case editrici moscovite. Non dubita che venga pubblicato e, del resto, alcune parti erano già uscite in anteprima fin dal 1954 sulla rivista sovietica “Znamja”. Al principio del 1956 una casa editrice accetta Il dottor Živago e si prepara a pubblicarlo con qualche taglio a cui l’autore aveva consentito. Contemporaneamente Pasternak, attraverso il giornalista italiano Sergio D’Angelo, fa pervenire il manoscritto all’editore Feltrinelli per una traduzione. Nel frattempo le autorità sovietiche bloccano la pubblicazione in Russia e richiedono all’autore di ottenere da Feltrinelli la restituzione del romanzo “allo scopo di apportarvi alcuni miglioramenti”. Pasternak si sottomette all’imposizione inviando un telegramma a Giangiacomo Feltrinelli, ma senza risultato, nonostante il successivo intervento di Surkov, presidente dell’Unione degli Scrittori dell’U.R.S.S. e altre pressioni esercitate attraverso i capi del partito comunista italiano.

Feltrinelli pubblica Il dottor Živago in edizione italiana alla fine del 1957. Le circostanze della successiva edizione in lingua russa non sono state mai del tutto chiarite: durante l’Esposizione Internazionale di Bruxelles del 1958, in un’operazione in cui a quanto pare era coinvolta anche la CIA, migliaia di copie del romanzo in lingua originale vengono distribuite a cura dell’organizzazione “Pro Russia” a turisti sovietici che visitavano il padiglione della Santa Sede. Il volume risultava stampato all’Aja, ma non era chiaro se si trattasse dell’originale o di una ritraduzione in russo dall’italiano. Fatto sta che un’edizione nella lingua originale era indispensabile per l’attribuzione del Premio Nobel, che venne infatti assegnato a Pasternak nell’ottobre nel 1958.

L’attribuzione del Nobel viene subito strumentalizzata politicamente: celebrato in nome della libertà in occidente, Pasternak viene attaccato violentemente in patria con un articolo apparso sulla rivista “Literaturnaja Gazeta” ed espulso dall’Unione degli Scrittori, oltre che minacciato di esilio. Temendo di non poter rientrare in Russia, dove desidera morire, il 30 ottobre Pasternak rifiuta ufficialmente il premio, delineando poi una specie di autocritica in due lettere, una per Chrušč’ev e l’altra per la “Pravda”, in cui denuncia le interpretazioni tendenziose del suo romanzo.

La rinuncia accresce la notorietà del romanzo, di cui circolano centinaia di copie dattiloscritte tra gli intellettuali, ma la fama non impedisce l’isolamento dello scrittore, che muore nel 1960 a Peredelkino e il suo funerale si svolge in forma clandestina. Per ristabilire la giusta stesura dell’opera, nel 1961 Feltrinelli pubblica un’edizione russa del Dottor Živago direttamente dal manoscritto dell’autore. La riabilitazione ufficiale, in Unione Sovietica, avviene solo alla fine degli anni ottanta, sotto Gorbačev.

Paolo Ruffilli

Nota di traduzione La versione delle poesie è quella della pubblicazione nella rivista “Znamja” dell’aprile 1954.

LA NOTTE BIANCA

LE POESIE DI ŽIVAGO

IL VENTO

Io ero morto già e, ancora viva, tu.

E il vento, con i suoi gemiti di pianto,

fa tremare il bosco fino alla dacia.

E non per proprio conto ognuno

ma tutti quanti insieme gli alberi

nella loro sconfinata quantità

come armature di velieri oscillano

sulla superficie mossa di una baia.

E non per prepotenza, credi,

o per chissà quale furore vano

ma nell’ansia di trovare le parole

di un canto per cullare te.

.

AMLETO

Spente le voci, eccomi entrato in scena.

Poggiato a uno stipite di porta,

vado intuendo nell’eco sempre più smorta

quello a cui la vita mi incatena.

Il buio notte mi ha già puntato addosso

mille binocoli nel loro fuoco incrociato.

Padre dolcissimo, considera il mio stato

e fa che io sfugga a questo calice, se posso.

La tua regia ostinata va comunque accolta

e io reciterò, va bene, la mia parte.

Ma un altro dramma dettano le carte,

dispensami almeno questa volta.

Si innesca la trafila dei gesti come un lampo,

non più eludibile il viaggio, fino in fondo.

Solo, affogato tra i farisei di questo mondo.

Vivere non è come attraversare un campo.

.

IL DISGELO

Prima da dentro disgelò

l’acqua nel più segreto

ma, compiuta l’impresa per metà,

si rivelò il prodigio

e dalla bianca coltre corse fuori

e cantò. Precipitando giù spandeva,

si riversava ovunque e il bosco

si riempiva del suo rombo.

Nel suo fumido vapore,

strisciavano come serpenti i rivoli,

si impantanavano affondando

e sibilando riaffioravano più in basso.

La primavera inebriava il cielo

che stordito si copriva

di nuvole di feltro sfilacciate

e le nuvole scoppiavano

in tiepidi acquazzoni

con un odore di terra e di sudore

a spazzare via gli ultimi resti

della nera crosta di ghiaccio.

MARZO

Scalda il sole da bagnare la camicia addosso

e precipita su di sé il burrone intontito a morte.

Come quello della mandriana rude e forte

ferve a primavera il lavoro a più non posso.

È languida la neve, in preda all’anemia,

ramificando in vene azzurre e in sacche.

E fumiga la vita dalla stalla delle vacche,

salute i denti dei forconi sprizzano via.

Ah, questi giorni e queste notti a non finire!

Avendo il caldo un crepitio di gocce come effetto,

a sciogliere i ghiaccioli giù dal tetto,

e un chiacchiericcio di rivoli senza più dormire.

Spalancati la rimessa, la cucina e il forno.

I colombi a beccare nella neve chicchi di avena

e a dare a tutto quanto vita nuova e piena,

odorando d’aria fresca, il letame sparso intorno.

.

LA NOTTE BIANCA

Mi riappare in sogno un’epoca lontana,

a Pietroburgo, la casa nel quartiere.

Figlia di una modesta proprietaria della steppa,

all’istituto, tu che eri nata a Kursk.

Sei bella e susciti l’ammirazione.

Noi due insieme, in quella notte bianca,

al davanzale stretti su una panca,

guardiamo giù dall’alta postazione.

Come farfalle di gas abbandonate,

il mattino scivola giù tremante.

Quel che ti racconto con voce bisbigliante

è simile a certe lontananze addormentate.

Siamo presi nella stessa velata

trepida tela di ragno del mistero,

come la città con il suo panorama intero

che piega laggiù oltre la Neva sconfinata.

Laggiù, lontano, oltre gli inarrivabili confini,

in quella bianca luce di pura primavera,

con uno strepito di canti gli usignoli a sera

fanno echeggiare i boschi come fossero vicini.

Frenetico dilaga il cinguettio di festa.

La voce del piccolo uccellino nel suo lievitare

spinge all’entusiasmo fino a scompigliare

la profondità incantata di tutta la foresta.

E là, come una viandante scalza,

la notte penetra lambendo lo steccato

e, dietro a lei, dal davanzale scavalcato

l’eco delle nostre voci si alza.

Sulle tracce di quei discorsi un po’ origliati,

nei giardini chiusi ognuno da un recinto,

indossano il loro abito dipinto i rami

dei meli e dei ciliegi tutti imbiancati.

E come fantasmi gli alberi dallo steccato

in folla bianca, in coro, sembrano andare

muovendo cenni d’addio per salutare

la notte bianca che tante cose ha rivelato.

.

SETTIMANA SANTA

Ancora il buio della notte intorno.

È ancora così presto a questo mondo

che le stelle in cielo sono in numero infinito

e ognuna ha in sé luce di giorno

e la terra, se fosse in suo potere,

sentendo leggere il salterio

a Pasqua si lascerebbe scivolare al sonno.

Ancora il buio della notte intorno.

È un’ora del mattino così presto in terra

che all’angolo del crocevia

la piazza se ne sta sdraiata là

e all’alba e al primo timido tepore

ancora manca un’intera eternità.

La terra è ancora tutta nuda

e di notte non sa come riuscire

a dondolare le campane

e a rispondere da fuori ai salmi dei cantori.

Dal Giovedì Santo fino

al Sabato di Pasqua,

l’acqua scava buchi nelle sponde

e si attorciglia in gorghi e mulinelli.

Il bosco è spoglio, senza fronde,

e nella settimana di Passione

la schiera dei tronchi in fila

sembra una folla assorta lì a pregare.

Ma in città, nel poco spazio,

riuniti come fossero a convegno

gli alberi stanno nudi a riguardare

oltre la cancellata della chiesa.

Il loro sguardo è pieno di terrore

e la loro angoscia ha una ragione.

I giardini escono fuori dai recinti,

sta vacillando l’ordinamento stesso

della terra: si seppellisce Dio!

Vedono una luce al presbiterio,

e il manto nero, e i ceri in fila,

le facce in lacrime…

e a un tratto la processione

esce incontro a loro con il sudario

e, all’ingresso, sembra

che si facciano da parte le betulle.

Il corteo, in giro per lo spiazzo,

avanza camminando sopra il ciglio

mentre intanto dalla strada

l’aria nuova porta sul sagrato

accenti di stagione e un soffio sapido

di ostie e d’ebrietà di primavera.

Marzo sparge neve a piene mani

sulla folla degli storpi del sagrato,

come fosse uscito col ciborio in mano

qualcuno dalla porta schiusa e avesse

elargito tutto quanto fino in fondo.

Il canto dura fino all’alba

e, recitati tra i singhiozzi a sazietà,

da dentro arrivano sommessi

e a tratti l’apostolo o il salterio

fin là, sotto i lampioni.

Ma a mezzanotte ogni creatura tace,

perché la primavera ha sparso voce

che basta appena che il bel tempo torni

e si potrà sconfiggere la morte

con lo sforzo della resurrezione.

STRADE DI FANGO

Si spegnevano le luci del tramonto

su una pista di fango dentro la foresta,

verso la lontana fattoria dei monti Urali

si trascinava l’uomo in groppa al suo cavallo.

Sussultava scossa la milza della bestia,

e ai tonfi degli zoccoli che sguazzavano nel fango

faceva eco tenendogli dietro per la via

l’acqua dentro i coni delle sorgenti.

Ma non appena gli allentò le redini

mettendo al passo il suo cavallo,

la piena trascinò con sé fin là da loro

l’urlo in tutto il suo fragore.

Come ci fosse qualcuno in risa o in pianto,

si frantumavano pietre contro le rocce

e precipitando ruotavano nei gorghi

tronchi divelti con tutte le radici.

E là dove il tramonto si incendiava

contro il nero di alberi lontani,

come una campana che suonasse a stormo

si alzò nell’aria la frenesia di un usignolo.

Dove il salice piegava il suo velo funebre

tutto incurvato giù, sul vuoto del burrone,

al modo del Brigante Usignolo° della tradizione

levava a gola spiegata il suo canto al cielo.

A quale pena mai, a quale mai passione

era destinato così tanto ardore?

E contro chi sparava dentro la macchia

la grossa scarica del suo fucile?

Pareva che dal posto di tappa dei forzati

dovesse uscire fuori un demone dei boschi

incontro ai drappelli di partigiani della zona

che procedevano chi a piedi e chi a cavallo.

La terra e il cielo, il bosco e il prato

erano pieni tutti di quei suoni sorprendenti:

versi a singulto, gridi ritmati

di felicità e dolore, di pena e di follia.

* È il personaggio cantato in una celebre bylina, poema epico eroico tradizionale degli antichi slavi della Rus’, detto il Brigante Usignolo “forse per il suo fischio d’usignolo / forse per il suo grido di animale”.

DICHIARAZIONE

La vita è ritornata, così, senza ragione,

come allora, che si era interrotta in modo strano.

E sempre nella stessa vecchia strada,

la stessa ora nello stesso giorno dell’estate.

La stessa gente e ansie sempre uguali,

e il fuoco del tramonto ancora acceso:

contro il muro del Maneggio, come allora,

a cui mi aveva inchiodato il crepuscolo mortale.

Donne in abiti da poco, come allora,

vanno strascicando di notte con le scarpe

a rinchiudersi sui tetti di lamiera,

crocifisse come allora su in soffitta.

Eccola che, a passi lenti e stanca,

si affaccia piano piano sulla soglia,

e, salendo su dall’interrato,

taglia per traverso lo spiazzo del cortile.

E io, di nuovo, che cerco futili pretesti,

e poi di nuovo mi appare tutto indifferente.

Con la vicina che passa e gira l’angolo,

lasciandoci da soli l’uno in fronte all’altra.

Non piangere, le dico, non stringere

le labbra riempiendole di rughe,

che riaprirai le croste ormai seccate

di quello sfogo avuto in primavera.

Togli la tua mano dal mio petto,

lo sai che siamo cavi in stabile tensione.

Guarda che senza accorgerci neppure

saremo spinti ancora l’uno sull’altra.

E gli anni passeranno e tu ti sposerai,

dimenticando questi disordini felici.

Ma, farsi donna, sì che è una conquista,

fare impazzire è solo impresa da eroina.

Comunque sia, davanti al gran miracolo

di mani, spalle, dorso e collo di una donna

con la devota fedeltà di un servo

io benedico grato tutta la mia vita.

Ma, per quanto mi tenga incatenato

la notte con i lacci dell’angoscia,

la spinta alla fuga è la più forte al mondo

e la passione stessa invita a rompere i legami.

ESTATE IN CITTÀ

ESTATE IN CITTÀ

Parole tra loro dette a mezza voce,

tra l’una e l’altra i gesti più impazienti,

con i capelli riuniti a treccia

raccolti in alto sulla nuca.

Guarda la donna con il suo casco

sotto il gran pettine

mentre rovescia il capo

indietro con tutti i suoi capelli.

La notte afosa per la strada

preannuncia l’arrivo del maltempo

e trascinandosi i passanti

si dividono per tornare a casa.

A singulti si espande un tuono

e lo scoppio subito riecheggia,

mentre il vento va agitando

le tendine alla finestra.

Poi, di nuovo, cala il silenzio

ma si continua a soffocare come prima

e nel cielo come prima

i lampi continuano a scavare.

Quando, poi, brillando intorno

il mattino da subito infuocato

asciuga le pozzanghere nei viali

dopo il temporale della notte,

a guardare lì con piglio indispettito

per il sonno che è stato disturbato

sono i secolari e profumati

alberi di tiglio ancora in fiore.

.

EBBREZZA

Sotto il salice che a sé l’edera avvince

dalle intemperie cerchiamo la salvezza.

Per ripararci le spalle, il mantello cinge

e le mie braccia avvincono te con la dolcezza.

Ma le piante, nel folto del loro gran cappello,

non è l’edera che le avvolge ma l’ebbrezza.

Stendiamolo, allora, questo bel mantello

sotto di noi per tutta quanta la sua ampiezza.

ESTATE DI SAN MARTINO

La foglia del ribes è un tessuto granuloso.

Ridono in casa e i vetri vanno tintinnando:

dentro, tagliano, fanno l’impasto e mettono

pepe e chiodi di garofano nel macinato.

Scherzando il bosco gioca a lanciare

un suo rumore sull’erta del pendio

dove i noccioli arsi dal sole estivo

stanno bruciacchiati come dal fuoco.

Dove la strada piega giù lungo il dirupo

fanno pena quei vecchi ceppi rinsecchiti

e l’autunno liso e consumato

che tutto ammassa giù per il burrone.

Ed è una pena che l’universo sia più semplice

di quanto pensi qualcuno più istruito,

e che il bosco sia andato così giù

e che per ogni cosa arrivi la sua fine.

Ma è assurdo il non voler capire

che è andato in fumo quel che c’era prima

e la bianca caligine autunnale salendo

si attacca alle finestre come ragnatela.

La recinzione sfondata del giardino

apre un varco fin dentro il bosco di betulle.

Risate in casa tra le faccende fanno baccano,

stesso rumore e stesse risa anche più lontano.

.

LE NOZZE

Superato il lato del cortile,

entrarono nella casa della sposa

gli invitati a fare festa

suonando l’armonica fino al mattino.

Dietro le porte degli sposi

foderate di feltro, si spensero

in silenzio dall’una alle sette

i frammenti dei discorsi fuori.

Ma all’alba, nell’ora del sonno pieno,

–quando si dorme sodo per davvero–

ricominciò l’armonica a cantare

per congedarsi infine dalle nozze.

E nuovamente il suonatore levò

col suo baján° lo sciacquettio

di un battimani, lo scintillio delle collane

e il chiassoso strepito della baldoria.

E ancora, in un crescendo ancora,

il sapido fraseggio delle častuški°

irruppe direttamente dal festino

fin sopra il letto dei dormienti.

E poi una donna, più bianca della neve,

nel chiasso della musica e degli urli

riprese a fluttuare nuovamente

ancheggiando come una pavona,

coinvolgendo con un cenno della testa

e attirando con la mano destra

in quel ballo senza freni sopra il lastricato,

ancheggiando come una pavona.

Lo slancio, a un tratto, lo strepito giocoso,

il trepestio del ballo in tondo

sprofondando di colpo in un burrone

cessarono affogati come nell’acqua.

Tornava, il cortile, a risvegliarsi

con i suoi rumori: un’eco di faccende

si mescolava al suono delle chiacchiere

e allo scrosciare continuo di risate.

Più in alto, lassù nell’infinito cielo,

un turbinio di macchie azzurre:

a stormo volavano i colombi in fuga

stanati dalle loro colombaie.

Quasi, avendoli scossi via dal sonno,

li avessero messi in movimento

sulle tracce delle nozze celebrate

con l’augurio dei futuri anni a venire.

Anche la vita ha la durata di un istante,

solo un rapido dissolversi

di noi stessi in tutti gli altri,

come ci fossimo offerti loro in dono.

Solo una festa di nozze che dal basso

irrompe dentro le finestre della casa,

soltanto un sogno, solo una canzone,

solo un colombo azzurro che se ne vola in cielo.

° baján: è uno strumento musicale popolare

° častuški: sono rime impertinenti e spesso oscene, tramandate oralmente da una generazione all’altra

Boris Pasternak

AUTUNNO

Ho lasciato andarsene i miei cari,

tutti i miei sono da tanto chissà dove

e, nel mio cuore come intorno a me,

tutto è pieno della solitudine di sempre.

Sto qui con te da soli, in questa dacia,

in mezzo al bosco che è deserto.

Come dice la canzone, viottoli e sentieri

quasi li ricopre l’erba cancellandoli.

Solo noi possono guardare adesso

queste pareti di tronchi rattristate.

Senza promessa di saltare ostacoli,

noi moriremo comunque a viso aperto.

All’una ci sediamo, per alzarci poi alle tre,

io con un libro e tu con il ricamo,

e all’alba neppure ci accorgiamo

che abbiamo smesso di baciarci già.

Più sontuose e più smodate ancora

scuotetevi e stormite, foglie,

e con l’angoscia d’oggi fate in modo

che trabocchi l’amaro calice di ieri.

Passione, slancio, fascino e fervore!

Annulliamoci nel frusciare di settembre!

Immergiti in questo crepitio d’autunno!

Lasciati andare sennò esci di senno!

Tu lasci andare giù il vestito in modo naturale

come, spogliandosi, il bosco fa con le sue foglie

quando ti abbandoni ebbra nel mio abbraccio

nella vestaglia a fiocchi lucida di seta.

Tu sei il bene di un passo che è fatale,

quando vivere dà fastidio più di un male.

Ma la bellezza incita al rischio con coraggio

ed è la cosa che attira noi l’uno sull’altra.

.

TRE VARIAZIONI SULL’AMORE

1.Rivelazione

Anche più di questa affinità

che unisce le nostre anime tra loro

ci lega, intanto, l’abisso

che ci tiene uniti insieme

separati dal resto del mondo.

Amano tutti senza rendersene conto,

di quanto è straordinario

questo loro sentimento.

Per noi invece ognuno degli istanti,

in cui ci viene addosso come un alito

d’eternità il fremito della passione,

è un momento di rivelazione,

di un approfondimento

di noi stessi e della vita.

.

2.Il dono dell’amore

Mi hai detto che devo io

tenerti sempre sottomessa

e ricordarti ogni momento

che sei tu la schiava

che mi ama ciecamente.

Che mi ama e non ragiona.

Il dono dell’amore, è vero,

è come ogni altro dono:

non chiede spiegazione,

per quanto grande sia

non si rivela mai senza sorpresa

nell’illuminazione.

.

3.Selvaggia tenerezza

È l’apice di una reciproca

compatibilità di intenti

che non ammette gradazioni

e in cui nessuno sta sopra o sotto,

è un’equivalenza di intenzioni

dell’essere pieno nella sua interezza:

con tutto intorno a sé genera gioia,

in tutto si fa anima e dolcezza.

Ma, in questa selvaggia tenerezza,

che se ne sta sempre in agguato,

c’è qualcosa di ribelle e di vietato.

È una forza distruttiva che è arbitraria

e contraria alla pace della casa.

Per questo occorre andarci cauti,

averne sempre un po’ paura

e, aderendo, sempre diffidarne.

FIABA

In un paese di fiaba,

al tempo dei tempi che già fu,

galoppava un cavaliere

tra i cespugli di bardana.

Correva alla battaglia

e nella steppa polverosa

gli veniva incontro

di lontano un bosco nero.

Un presagio gli mordeva

senza tregua il cuore:

“Stringi la sella e

non abbeverare il tuo cavallo.”

Non ascoltò il presagio

e a spron battuto il cavaliere

si lanciò d’impulso

verso la boscosa altura.

Doppiato il dosso di un sepolcro,

entrò in una valle desolata

e attraversò al galoppo la radura

superando la montagna.

Scendendo giù lungo una gola,

ritrovò il sentiero dentro al bosco

e sbucò nella pista che le belve

usavano per andare a abbeverarsi.

Sordo al presagio avuto e senza

preoccuparsi del suo istinto,

lasciò briglia al cavallo

che si spinse nel torrente.

C’era una grotta lungo la corrente

e un guado davanti alla spelonca.

Una fiamma come di zolfo

faceva lume sull’ingresso.

E, nel purpureo barbaglio di quel fumo

che impediva di vedere oltre,

la boscaglia risuonò a un tratto

di un lontano grido che chiedeva aiuto.

Sussultando a quel richiamo

insieme con l’intera cavità,

di slancio il cavaliere si gettò

verso il punto dell’invocazione.

E, riuscendo a scorgere nel fumo,

preparò la lancia per trafiggere

al drago che era dentro

e testa e coda e squame.

Dalle fauci fiammeggianti

un bagliore si irradiava intorno

dalle spire che in tre nodi

avvolgevano stretta la fanciulla.

Come la corda di una frusta

il lungo collo del drago

le si attorcigliava in su alla gola

passandole sopra le spalle.

Era usanza in quel paese

di offrire in sacrificio

al mostro che opprimeva la foresta

una giovane e bella prigioniera.

Era il tributo di riscatto

che gli abitanti del posto

davano ogni anno al drago

per salvarsi la vita e le capanne.

Lui le imprigionava le braccia

e le stringeva un nodo al collo,

contento della vittima

da torturare a suo piacere.

Si volse al cielo il cavaliere

per un’invocazione a dio

e poi brandì la lancia per

prepararsi a combattere il serpente.

Palpebre chiuse, serrate strette.

Supreme altezze del cielo. E nuvole.

Fiumi. Guadi. Acque correnti.

Anni e secoli a venire.

Il cavaliere senza più elmo,

disarcionato nella lotta.

Il fido cavallo con gli zoccoli

calpesta il drago.

Cavallo e drago, morti,

accanto sulla rena.

Il cavaliere, svenuto, a terra.

E la fanciulla ha perso i sensi.

Azzurro tenero, là sopra nella volta

del mezzogiorno più splendente.

E lei chi è mai? Figlia di zar?

O principessa? O figlia della terra?

Ora, per la felicità,

versano lacrime a torrenti,

ora hanno l’animo in preda

al sogno e alla dimenticanza.

Ora gli tornano le forze,

ora giacciono immobili

per il troppo sangue versato

e per lo sfinimento.

Ma il loro cuore batte in petto.

Adesso lei e poi lui

si sforzano di risvegliarsi,

però ricadono nel sonno.

Palpebre chiuse, serrate strette.

Supreme altezze del cielo. E nuvole.

Fiumi. Guadi. Acque correnti.

Anni e secoli a venire.

.

AGOSTO

Come promesso, mantenendo la parola,

il sole è entrato di primissima mattina

con una obliqua striscia zafferano

dalla tendina giù fino al divano.

Ha tinteggiato di ocra caldo

il bosco, le case del villaggio,

l’umido cuscino del mio letto

e l’orlo del muro dietro lo scaffale.

Allora mi è venuta in mente la ragione

di quella traccia di umido sul mio cuscino.

A darmi, in sogno, l’estremo addio,

in corteo mi seguivate dentro il bosco.

In fila, al passo, solitari o in coppia,

e poi qualcuno a un tratto si ricordò

che era il sei d’agosto nel vecchio calendario,

la Trasfigurazione del Signore.

Una luce senza fiamma emana

di solito quel giorno dal monte Tabor°

e il chiaro autunno come un presagio

attira su di sé tutti gli sguardi.

E voi passaste per il piccolo,

spoglio tremolante gruppo degli ontani,

fino al bosco del cimitero, rosso zenzero,

infuocato come in forno il pan pepato.

Messi a tacere gli alberi,

il cielo la faceva da invitato principale

e dappertutto intorno riecheggiava

senza mai smettere il canto dei galli.

Nel cimitero in mezzo al bosco,

agrimensore ufficiale, ecco la morte:

guardava me, inanimato, in faccia

per scavarmi la fossa di giuste dimensioni.

E ciascuno percepiva nel concreto

accanto a sé una flebile voce sussurrante.

Era la mia d’un tempo, preveggente,

immune, rimasta inalterata:

“Addio, azzurro della Trasfigurazione,

e oro della seconda festa del Salvatore.

Addolcisci con un’ultima carezza

di donna l’amarezza dell’ora mia fatale.

Addio, anni tremendi della mia vita.

Separiamoci, o donna che hai gettato

la tua sfida all’abisso delle umiliazioni,

Sono io il campo della tua battaglia.

Addio, libera ostinazione di volare,

slancio dell’ala appena calibrata

e creazione e dono dei miracoli e immagine

del mondo fatta parola e rivelata.”

°Secondo la tradizione, sul monte Tabor sarebbe avvenuta la Trasfigurazione del Signore.

NOTTE D’INVERNO

Tormenta in ogni angolo del mondo,

fino agli estremi confini della terra.

Sul tavolo bruciava una candela,

lì sopra restava tremolando accesa.

Come un farfallio di moscerini,

d’estate, sopra la fiamma

così da fuori i fiocchi si lanciavano

addosso alla finestra.

E la tormenta lasciava impressi

cerchi e frecce sopra il vetro.

Sul tavolo bruciava la candela,

lì sopra restava tremolando accesa.

Sulla luce dell’intonaco a soffitto

le ombre andavano a sdraiarsi.

Intrecci di gambe e braccia,

altrettanti intrecci di destini.

Due piccole scarpe cadevano

con un colpo secco al pavimento

e dal lume la cera lacrimando

gocciolava sul vestito.

Tutto appariva perso, fuori,

in una candida nebbia bianca.

Sul tavolo bruciava la candela,

lì sopra restava tremolando accesa.

Un alito d’aria sopra la fiamma

e la febbre della tentazione

come un angelo levava aperte

in forma di croce le sue ali.

La tormenta è durata ininterrotta

tutto febbraio e senza mai cessare

sul tavolo bruciava la candela,

lì sopra restava tremolando accesa.

.

SEPARAZIONE

Guarda perso sul limitare della soglia

non riconoscendo casa sua.

Una fuga la partenza

e ritrovava tutto devastato.

Caos dapertutto nelle stanze.

E non si accorge, piangendo,

della gravità di quel disastro,

in preda al suo mal di testa.

Ha un rombo nelle orecchie

dal mattino. È in sé o sta sognando?

E perché mai gli torna di continuo

l’immagine del mare in mente?

Quanto più non si vede niente,

dalla brina che copre la finestra,

più ancora disperante la tristezza

gli ricorda la distesa del mare più deserta.

Gli era in tutto, lei, così tanto cara:

nel pieno disvelarsi di ogni suo tratto

come le segrete rive della costa

lungo la curva linea della risacca.

Al modo in cui affonda in acqua i giunchi

il mescolio di dopo la burrasca,

così nel fondo della sua anima stavano

immersi quei lineamenti e quelle forme.

In tempi di traversie, negli anni

di un’esistenza che non avevano pensata,

l’onda e il frangente del destino

gliela avevano riportata su dal fondo.

In mezzo a ostacoli infiniti,

riuscendo a superare tutte le insidie,

l’ondata l’aveva spinta su

e ricongiunta stretta a lui.

Ma non è lì, non c’è, è partita:

devono averla costretta a andarsene di lì.

Il distacco li consuma entrambi

e morde l’angoscia le ossa a tutti e due.

Si guarda attorno l’uomo:

nel momento della sua partenza,

lei ha buttato tutto all’aria

dai cassetti del comò.

Si muove per le stanze della casa

finché è buio e rimette nei cassetti

un taglio di vestito e

le pezze di stoffa sparse in giro.

E, pungendosi il dito su di un ago

lasciato a sporgere sopra il cucito,

rivede a un tratto l’immagine di lei

e ricomincia a piangere quasi di nascosto.

Paolo Ruffilli

Paolo Ruffilli è nato nel 1949. Ha pubblicato di poesia: Piccola colazione (1987; American Poetry Prize), Diario di Normandia (1990; Premio Montale e Premio Camaiore), Camera oscura (1992), Nuvole (con foto di F. Roiter; 1995), La gioia e il lutto (2001; Prix Européen), Le stanze del cielo (2008), Affari di cuore (2011); Natura morta (Poetry-Philosophy Award). Di narrativa: Preparativi per la partenza (2003); Un’altra vita (2010); L’isola e il sogno (2011). Di saggistica: Vita di Ippolito Nievo (1991), Vita amori e meraviglie del signor Carlo Goldoni (1993); La Regola Celeste – Il libro del Tao (2004); Affari di cuore (2011) e Variazioni sul tema (2014).

Pasternak è consapevole del fatto che il rapporto di forze che presiede alla creazione a un certo punto pare capovolgersi: la priorità non è più della persona né dello stato d’animo che la persona cerca di rendere, ma del linguaggio con cui vuole esprimerlo. “Il linguaggio, dal quale nascono e del quale si rivestono il contenuto e la bellezza, comincia a pensare e a parlare da sé, per conto dell’uomo, e diventa tutto musica, non nel senso di un’esteriore risonanza fonetica, ma in quello dell’impetuosità e potenza del suo flusso interiore. Allora, simile alla massa irruente di un fiume che con il suo scorrere leviga le pietre del fondo e fa girare le ruote dei mulini, il linguaggio che si effonde va creando da sé, con la forza delle sue leggi, procedendo nel suo corso, il metro e la rima e molte altre forme e rapporti più importanti, fino a quel momento non colti, non indagati, senza nome.”

Pasternak è consapevole del fatto che il rapporto di forze che presiede alla creazione a un certo punto pare capovolgersi: la priorità non è più della persona né dello stato d’animo che la persona cerca di rendere, ma del linguaggio con cui vuole esprimerlo. “Il linguaggio, dal quale nascono e del quale si rivestono il contenuto e la bellezza, comincia a pensare e a parlare da sé, per conto dell’uomo, e diventa tutto musica, non nel senso di un’esteriore risonanza fonetica, ma in quello dell’impetuosità e potenza del suo flusso interiore. Allora, simile alla massa irruente di un fiume che con il suo scorrere leviga le pietre del fondo e fa girare le ruote dei mulini, il linguaggio che si effonde va creando da sé, con la forza delle sue leggi, procedendo nel suo corso, il metro e la rima e molte altre forme e rapporti più importanti, fino a quel momento non colti, non indagati, senza nome.” Paradossalmente, nessuno fa la storia. “La storia non si vede, come non si vede crescere l’erba. La guerra, la rivoluzione, i re, i Robespierre sono i suoi stimolanti organici, i suoi lieviti. Fanno le rivoluzioni uomini attivi, fanatici unilaterali, geni dell’autolimitazione. In poche ore o in pochi giorni abbattono il vecchio ordinamento. I rivolgimenti durano settimane, tutt’al più qualche anno e poi, per decenni, per secoli, gli uomini venerano come qualcosa di sacro lo spirito di limitazione che ha portato al rivolgimento.” Il senso della vita che “incommensurabilmente identica, riempie l’universo, e a ogni ora si rinnova in innumerevoli combinazioni e trasformazioni” spinge l’uomo “a tendere in avanti, verso l’alto, verso la perfezione, e a raggiungerla.”

Paradossalmente, nessuno fa la storia. “La storia non si vede, come non si vede crescere l’erba. La guerra, la rivoluzione, i re, i Robespierre sono i suoi stimolanti organici, i suoi lieviti. Fanno le rivoluzioni uomini attivi, fanatici unilaterali, geni dell’autolimitazione. In poche ore o in pochi giorni abbattono il vecchio ordinamento. I rivolgimenti durano settimane, tutt’al più qualche anno e poi, per decenni, per secoli, gli uomini venerano come qualcosa di sacro lo spirito di limitazione che ha portato al rivolgimento.” Il senso della vita che “incommensurabilmente identica, riempie l’universo, e a ogni ora si rinnova in innumerevoli combinazioni e trasformazioni” spinge l’uomo “a tendere in avanti, verso l’alto, verso la perfezione, e a raggiungerla.”

LA VITA

LA VITA