Marie Laure Colasson, Ritratto di Giorgio Linguaglossa, fotografia 2022

.

Entre la lettre et le sens, entre ce que le poète a écrit

et ce qu’il a pensé, se creuse un écart, un espace, et comme tout espace,

celui-ci possède une forme. On appelle cette forme une figure.

(Gérard Genette, Figures)

Le figuralità nella poesia kitchen

Nelle figuralità presenti nelle poesie kitchen si può rintracciare il percorso che unisce e separa la poesia del novecento e/da quella della nuova ontologia estetica. Sono le figuralità che fanno la differenza.

Le figuralità sono delle vere e proprie tecnicalità, ripropongono la stessa logica anti-entropica e al contempo auto-trascendente della vita. Sono l’espressione di quel fondo pre-individuale presente in ciascuno di noi.

Ogni figuralità è tecnicalità. In ogni oggetto tecnico della poiesis possiamo vedere in atto la dynamis della «natura» umana, quella dimensione originaria che consente all’uomo di esternarsi e di porsi in relazione con quanto lo circonda; quel supporto naturale che permane come un apeiron, serbatoio di potenzialità infinite. L’artificialità delle figuralità non è dunque in alcun modo opposta alla spontaneità produttiva della natura, è anzi consustanziale all’artificialità che contraddistingue l’azione umana, che rappresenta la «natura» umana in svolgimento. La tecnicalità rende visibile al di fuori non tanto semplicemente ciò che l’uomo è nel di dentro, quanto il processo dentro-fuori e io fuori-dentro. La poiesis non fa distinzione tra un fuori e un dentro, ogni limite è un confine e un ingresso e, come ogni ingresso, è anche un egresso.

Tecnica, mediato e immediato, artificiale e naturale, sono inseparabili e irrelati. Una delle leggi antropologiche fondamentali è quella dell’immediatezza mediata, strutturalmente connessa a quella dell’artificialità naturale, nonché a quella del luogo utopico, del non-luogo a-topon.

Parlare di tecnica e di naturalità delle figuralità vuol dire parlare del medesimo. Le figuralità sono la spia di una poesia altamente artificiale, in quanto la tecnica è essa stessa prodotto di artificio, prodotto della dimensione aperta, storica, evolutiva e ibrida dell’essere umano. L’ibridazione con l’alterità nasce da una incompletezza che non è un difetto da colmare bensì una possibilità che conduce ad un oltre, che è per l’uomo la possibilità produrre una dinamica ad un tempo biologica e culturale, innata e acquisita, ontogenetica e filogenetica. La fisicità umana è fondamentalmente protesica, la physis umana è immediatamente meta-fisica.

Già Carlo Marx affermava che l’uomo è Gattungswesen, essenza generica o ente naturale-generico, apertura potenziale al mondo che si determina in modalità temporale e comunitaria. L’uomo è quell’essere che per natura è chiamato ad agire, ad avere un rapporto mediato con quanto lo circonda, all’esposizione con il fuori e con l’altro da sé per cercare di trovare e determinare attivamente se stesso; è in rapporto-a e in relazione-con (zoon politikon); la sua natura non rigidamente statica, ma dialettica e dinamica lo spinge verso il mondo per entrare in rapporto con esso. Che l’uomo abbia un Verhältnis (tanto “relazione” quanto comportamento, azione: relazione), significa che la sua condotta di vita è una questione di modi di essere, il suo comportamento concerne il come agire in ogni determinata situazione.L’uomo è per natura uno sperimentatore, è sempre al di là (ek) del limite (peira) immediato imposto dalla natura. L’uomo è il medium tramite cui la natura si spinge al di là dei propri limiti. La tecnica appartiene all’essenza umana come esserCi, va inserita nel mondo, come disvelamento pro-vocante che pro-cede da physis, dal disvelamento producente del mondo che tocca l’uomo come natura che si fa storia. Se la techne è un modo dell’aletheuein dell’essere, è perché essa è la pro-vocazione della natura nei confronti dell’uomo, è quel movimento di fuoriuscita da sé con cui la physis chiama a sé nella forma del superamento di sé, apre lo spazio dell’umano, costituisce l’uomo in quanto ente storico-culturale in quanto ente che deve corrispondere al movimento sottrattivo di una natura che si dà nascondendosi e venendo meno nella sua immediatezza. L’uomo è così per sua natura un ente non-centrico, ec-centrico rispetto a qualsivoglia forma di centricità, di chiusura autocentrica; è sempre s-centrato e de-centrato rispetto a se stesso.

Se «espandiamo [e introiettiamo] tecnologia», è «per scoprire chi siamo e chi possiamo essere… la tecnica, i suoi apparati, non sono una deviazione rispetto alla norma o alla natura umana, ma piuttosto ne sono una amplificazione, una stilizzazione e una manifestazione eminente. […] Ciò che avviene attraverso la tecnica è una vera e propria rivelazione: ciò che si oggettiva nelle protesi è la natura umana, noi possiamo sempre specchiarci negli attrezzi che abbiamo fabbricato […] e dirci: ‘Questo sei tu’. […] La tecnica non è aberrazione, è rivelazione, ci mostra chi siamo davvero, e funziona non come uno specchio deformante, ma casomai come un microscopio o un telescopio»1.

1 M. Ferraris, Anima e iPad. Rivelazioni filosofiche, Guanda, Parma 2011, 11, 68.

la Catastrofe, l’Angoscia, la Guerra, il Fantasma,il Kitsch, il Covid, la Moda, la Poetry kitchen

È il sottotitolo… twitter.com/i/web/status/1…—

Giorgio Linguaglossa (@glinguaglossa) December 06, 2022

Poesie a-centriche di

Mauro Pierno

La parte meno esposta.

La parete del divisorio, questo lo ricordi?

L’ultima sigaretta,

va bene, la penultima!

L’orientamento spostato a ovest,

troppa luce! È quanta polvere, ancora?!

Hai dimenticato ancora

le lenti nel cassetto.

Queste, queste

dovresti averle sempre con te Jack.

Hai tante donne per la testa Jack!

I visipallidi ispirano così tanta devozione.

Caricate…

puntate…fuoco!

*

La pagina elettronica ha le sinapsi allungate

una silhouette a basso costo,

le code dei cavalli arrugginite.

La scopa, Hansel,

ha in dotazione un aspiratore elettronico

ed un pettine per crani calvi

e sdentati.

Mimmo Pugliese

Gatti e pavoni

Gatti nelle steppe tengono per mano arance

vele schiacciano briciole sul cartongesso

un trattore elettrico scuote alberi di catrame

nel garage del Colosseo

hanno profili di melagrana le donne gitane

i fucili degli argonauti ululano alla serotonina

l’abilità dei licheni persuade l’inviato speciale

il pollice di Robin Hood è depresso

no, è vivo! fa la corte alla glottide

gli acini non si radono da tempo

il gallo allude

gladiatori contaminano l’olio di oliva

gli apostrofi corrono in salita

dalla punta dell’Adriatico si vede Stonehenge

il bonus casa telefona alla luna

il cerume soffre di insonnia

Paperone starnutisce ai pavoni

Jacopo Ricciardi

brani poetici tratti dall’antologia Poetry Kitchen (2022).

Un mal di testa è un grande ombrello nero

una piovra con un eccesso di tentacoli.

Un gatto dal dorso ardente

acciambellato in ogni cosa

sogna un mal di testa. Qualche gatto

si alza per correre senza fine –

insegue il mal di testa

sotto l’ombrello.

Un mal di testa entra nel piccolo cranio del gatto

che non sa dove andare. Ogni direzione

è possibile

sarà svolta seguendo il vortice di un orecchio.

*

Si immergono luminosi dentro anelli scuri.

In su si afferrano con unghie a mezzaluna

a successive orecchie e discendono quatti

un orecchio alla volta sulle tracce di un mal di testa

guardando ripiani di pietra e pareti finire

nell’acqua di una terma – entra

ogni gatto in una bolla

espulsa dal fondo terrestre fino a una fessura

e salendo nel caldo liquido e aprendosi sulla superficie

lancia il felino nell’odore pregnante

mentre riposa acceso di luce su un calore

memoria di un indimenticabile bruciare.

*

Un podismo estenuante

che genera gatti infiammati

fermi accanto ai falò.

Altri falò soli

figli del non muoversi

del mancato saluto

stuprati da ogni cosa

in un respiro che va a onde circolari.

Queste lagune immobili

come stratificazioni di sanguisughe

bocche contro bocche che trovano solo aria

e rumori di tarli che avanzano che arretrano

salendo o scendendo fintamente nell’idea.

*

La folla di ceppi cade insieme

sanno di resina

che cola nella spaccatura circolare

lì si arrampica sui cerchi del legno

li discende come gradini –

il proliferare del tempo è in briciole.

Il tonfo che fanno a terra è sordo

e non scompone la resina appiccicata.

Le orecchie appiccicate alla resina al tronco.

*

Molti gatti in corsa su differenti vortici di orecchie

sotto il grande ombrello nero di una piovra.

Saltano sulle groppe dei segugi –

vanno riconoscendo il luogo con la lingua –

accendendoli appena e bruciacchiandoli

per finire nel fondo inghiottiti in una nascita –

lì in fondo la vasca della sauna

dove trapela una terma

dove l’acqua è ferma

percorsa da un respiro circolare

stigma di un luogo

come dei ceppi caduti riassorbiti densi in essa.

Sul largo ombrello una miriade di falò.

Intorno sta un paesaggio deforme.

La Signora Elena di Troia scambia la vasca idromassaggio del Club di swinger a Pordenone per il mare Egeo e ci si f… twitter.com/i/web/status/1…—

Giorgio Linguaglossa (@glinguaglossa) December 09, 2022

Ci sono delle cose che in una poesia non si possono dire, e in un ritratto non si possono disegnare. Scrivere una poesia è un atto di estrema cortesia e di estrema reticenza. Fare un ritratto è un atto subdolo: cercare di scavare nell’inconscio del Conscio senza darlo a vedere, non c’è principio di ragion sufficiente che regga. Non posso scrivere in una poesia un pensiero del tutto ovvio e fatto, perché verrebbe immediatamente archiviato dalla memoria collettiva. In poesia non si possono scrivere truismi, se non per ribaltarli. Resta il fatto, però, che l’Altro ha bisogno di conoscere esattamente ciò che non è detto. Il poeta di rango non si sottrae mai a questo problema, egli risponde sempre e come può, riproponendo di continuo ciò che non può esser detto in altri modi, ovvero, con altre parole; in questo modo ingaggia una lotta perpendicolare con ciò che non viene detto, e così allarga il campo della dicibilità e restringe quello della linguisticità. Questo è il compito proprio della poiesis. L’ontologia positiva è questo allargare di continuo il campo della dicibilità restringendo quello della linguisticità.

È molto importante trovare il proprio luogo nella linguisticità. E questo lo possono fare soltanto i poeti. Un poeta ha il suo luogo esclusivo nella linguisticità, e quando lo trova non si muove più di lì; soltanto in quel luogo può parlare, in altri posti della linguisticità rimarrebbe muto. Nessuno che esprime qualcosa dice ciò che effettivamente intende: ciò che io intendo è sempre diverso da ciò che io dico. È ingenuo pensare ad una perfetta coincidenza tra ciò che intendo dire e ciò che dico. Tra la parola e la cosa si apre una distanza che il tempo si incarica di ampliare e approfondire. Tra le parole si insinua sempre l’ombra, viviamo sempre nell’ombra delle parole. Anche trovare la parola giusta al momento giusto, è una ingenuità. Il politico pensa in questo modo, pensa in termini di «giusto», non il poeta. La poiesis non ragiona in questo modo, alla poiesis interessa trovare il «luogo giusto» dove far accadere l’evento del linguaggio. Tutto il resto non interessa la poiesis.

Pensare l’Evento del linguaggio dal punto di vista di chi è fuori dal «luogo» del linguaggio è una sciocchezza e una improprietà; chi è fuori del quel «luogo» linguistico non comprenderà mai l’Evento di quel linguaggio che deriva da quel «luogo». Quello che Heidegger vuole dire con la parola Befindlichkeit è proprio questo: il situarsi emotivamente dell’Esserci in un «luogo linguistico». Ogni luogo ha la sua particolarissima tonalità emotiva, il suo personalissimo colore. E la poesia è il miglior recettore di questa tonalità.

Mauro Pierno è nato a Bari nel 1962 e vive a Ruvo di Puglia. Scrive poesia da diversi anni, autore anche di testi teatrali, tra i quali, Tutti allo stesso tempo (1990), Eppur si muovono (1991), Pollice calvo (2014); di alcuni ne ha curato anche la regia. In poesia è vincitore nel (1992) del premio di Poesia Citta di Catino (Bari) “G. Falcone”; è presente nell’antologia Il sole nella città, La Vallisa (Besa editrice, 2006). Ha pubblicato: Intermezzo verde (1984), Siffatte & soddisfatte (1986), Cronografie (1996), Eduardiane (2012), Gravi di percezione (2014). È presente in rete su “Poetarum Silva”, “Critica Impura”, “Pi Greco Aperiodico di conversazioni Poetiche”. Le sue ultime pubblicazioni sono Ramon (Terra d’ulivi edizioni, Lecce, 2017). Ha fondato e dirige il blog “ridondanze”. È uno degli autori presenti nella Antologia Poetry kitchen e nel volume di contemporaneistica e ermeneutica di Giorgio Linguaglossa, L’Elefante sta bene in salotto, Ed. Progetto Cultura, Roma, 2022.

.

Mimmo Pugliese è nato nel 1960 a San Basile (Cs), paese italo-albanese, dove risiede. Licenza classica seguita da laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, esercita la professione di avvocato presso il Foro di Castrovillari. Ha pubblicato, nel maggio 2020, Fosfeni, Calabria Letteraria-Rubbettino Editore, una raccolta di n. 36 poesie. È uno degli autori presenti nella Antologia Poetry kitchen e nel volume di contemporaneistica e ermeneutica di Giorgio Linguaglossa, L’Elefante sta bene in salotto, Ed. Progetto Cultura, Roma, 2022.

.

Marie Laure Colasson nasce a Parigi nel 1955 e vive a Roma. Pittrice, ha esposto in molte gallerie italiane e francesi, sue opere si trovano nei musei di Giappone, Parigi e Argentina, insegna danza classica e pratica la coreografia di spettacoli di danza contemporanea. Nel 2022 per Progetto Cultura di Roma esce la sua prima raccolta poetica in edizione bilingue, Les choses de la vie. È uno degli autori presenti nella Antologia Poetry kitchen e nel volume di contemporaneistica e ermeneutica di Giorgio Linguaglossa, L’Elefante sta bene in salotto, Ed. Progetto Cultura, Roma, 2022.

.

Leggo con molto interesse. Grazie!

Il giorno mar 29 nov 2022 alle ore 14:55 L’Ombra delle Parole Rivista Letteraria Internaziona

"Mi piace""Mi piace"

Un contributo sulle Figuralità presenti nella poesia kitchen.

giorgio linguaglossa

11 dicembre 2022 alle 8:00

«La miseria del/nel simbolico è qui esplorata rispetto a questa topologia ritmologica, secondo una stratigrafia che legga organologicamente l’intreccio vizioso e virtuoso tra aisthesis e semiosis, alla luce della tèchne. È una miseria generata dal profluvio simbolico che ricade nella sovrapproduzione di cliché vanesi, quindi “genetica” rispetto all’orizzonte simbolico stesso, in cui il soggetto, colonizzato e invaso, appare de-privato dei mezzi di sussistenza del senso, agito piuttosto che agente. In quanto mezzi di produzione del senso, nella società del consumo i simboli sono questione di economia libidica, perciò di politica ed economia politica.

Impadronirsi dei mezzi di produzione del senso. rin-tracciarli e ri-campionarli, può essere la lotta del “cultore” come nuovo “orribile lavoratore”? Bisognerà forse intendersi sul significato di “lotta”, perché a partire dalle aporie di questa battaglia, dello spirito con se stesso si potrà cogliere il possibile di un’exit strategy, di un balzo fuori dalla rete- Si tratta pur sempre di quella nostra stessa rete, in cui, a corsi e ricorsi, ci ritroviamo traditi in trappola.

“Che c’è tra di noi?” (“Qu’y a-t-il entre nous?”), recita la frase che campeggia a neon rosso sulla facciata dell’edificio del Centre Pompidou, a Parigi. Si tratta dell’ultima installazione prodotta dall’artista T. Etchells, visibile dal 2 ottobre 2021 al 15 febbraio 2022. Una frase che risuona come una traccia e dischiude forse la volonté de chance di una nuova enunciazione. Una frase che ci cosente di tornare al cantiere del senso, riaprendo il discorso come si rimette mano a un arsenale, e di rin-tracciare il campo di battaglia in cui tendenze e contro-tendenze si giocano la partita dell’iscrizione dell’aisthésis in una semiosis. È della natura della catastrofe stessa del sensibile, con il suo proprio rovesciameno del symballein in diaballein. »

Commento

Il problema, a mio avviso, è proprio qui: nella possibilità dell’iscrizione dell’aisthésis nella semiosis che non può non avvenire se non attraverso il fantasma (ad esempio le Figuralità presenti nella poesia kitchen), un soggetto/oggetto, paradossalmente, non-simbolizzabile.

(Rosella Corda, Introduzione a La miseria simbolica, di Bernard Stiegler, Meltemi, 2021, p. 12)

"Mi piace""Mi piace"

Sera dell’11 dicembre 2022

Sala Giove, Roma-EUR, La Nuvola

Desidero dire “grazie”:

a Milaure Colasson e a Letizia Leone per come, vuoi per leggerezza, ( sì, ma densissima di cultura poetica), vuoi per tono e ritmo impressi allo sviluppo dell’evento, hanno condotto in Sala Giove la serata dell’11 dicembre u.s.;

a Giorgio Linguaglossa, per avere saputo condensare in poche parole, parole esatte, la cifra di psico-filosofia estetica alla base del suo lavoro critico dell’ “Elefante sta bene in salotto” e per la lettura magnifica del mio dispositivo poetico, a procedimento serendipico, presente in Agenda 2023;

a Ewa Tagher, Giuseppe Gallo, Tiziana Antonilli, Alfonso Cataldi, Jacopo Ricciardi e Giuseppe Talia per la seria compostezza delle loro letture, cui non ha fatto difetto una sorta di attitudine “situazionista” tesa verso la liberazione della proprietà intellettuale, in una prospettiva di “antagonismo critico” verso l’ordine del discorso “dominante” in letteratura e in poesia, con citazioni, rimandi di specchi, mixage, découpage, ispirazioni prese a prestito come fondamentali strategie ultramoderne del fare artistico, compiendo in pieno una specie di operazione transmediale;

a Mauro Limiti, che senza risparmio di energie ha messo tutti/tutte nelle condizioni di poter testimoniare una presenza agguerrita e motivata che, in stile kitchen, sta dicendo la sua nella sonnolenza letteraria generale.

"Mi piace""Mi piace"

“non ha tutti i torti Linguaglossa quando scrive nella sua presentazione riguardo le figure e la figuralità di “linguisticità” come regno dove il poeta si permette di agire e di dettare come meglio crede, e di essere colui che “ditta”!

Per inciso: Lingualossa è anche un critico letterario- oltre che poeta – raffinato dotato di fantasia critica-lingustica che gli permette di generare nuove parole, per cui sorrido divertito positivamente alle sue creazioni di critici linguaggi.

E allora il termine “figure” ricorre nei miei versi 16 volte (che è tanto!) e ogni volta in accezioni diverse e distinte, e allora:

—

Prescritte sono le leggi della poesia e del canto,

sono in marce catene le mie figure irriverenti.

Non ho di che sognare e mentire sulle pagine miniate

che tramano indolenti il loro cammino levantino.

La quinta nasconde la sua natura di cartone e l’attore

è un sipario di merletti, di frammenti e di lacrime interdette

che alla platea onnivora offre la lingua, la farsa o una tragedia.

Come muraglie di sigilli i cavalli di Frisia dalla gola alla parola!

2011

———————————-

una figura irlandese

Per favorire una qualsiasi metonimia

tutte le figure mi sono letali amiche,

ma quell’immagine intricata di Thomas

le carte della Poesia ha un po’ sconvolto!

Quanto tempo per ricucirmi le toppe arlecchine

e il kaos benefico del gallese! Che dalla gola tracima

visioni, alcools e parole e la lingua ha tradotto

su ragnatele più cariate di un coma vegetale.

Se ne andava goffo deambulando la mal’anima,

come se il corpo una zavorra di terrori si portasse

dietro ratti, ischemie e pallori rossogonfi – per celebrare

sulle strade il suo etilico… precario guazzabuglio!

Le farfalle-colombine del suo oceano seguivano una rotta

lenta su questa maldestra zattera, e una sessa o un albero

maestro scambiavano per tempesta vera… ma lui è tutto

birrosa spuma… ventre di gonfie vele… ebbrezza malandrina!

2008

"Mi piace""Mi piace"

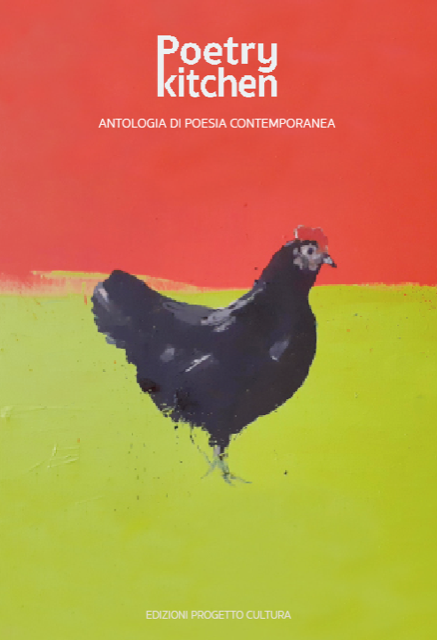

Retro di cover della Agenda Poetry kitchen. Poesie edite e inedite

Perché oggi una poesia kitchen?

Poesia kitchen, poesia da frigobar, messa giù con un linguaggio da frigidaire con parole conservate al freddo, ibernate; e anche kitsch poetry, instant poetry, poesia abrasiva, ablativa, colliquativa, manipolata, poesia palinsesto: una sorta di listing caratterizzato da una successione di scene, frasi e personaggi in un mix di plots che minano la struttura del testo mediante inserzioni e incursioni di anti-testi, di fuori-testi, di avantesti e di pre-testi. Bisticci, ready language, kitsch language, sketch language, parodie di linguaggi un tempo melensi e intonsi, mix di linguaggi dismessi, follie, carambole, estravaganze, tic commisti ad esuberanze, insensatezze, grotesque, palinodie versus cacofonie, linguaggi cabriolet, frasari in scatole cinesi che caracollano senza senso alcuno sopra nessun binario, linguaggi da grocery store, da supermarket, linguaggi apriscatole del vuoto a perdere, esibizionismi da stampelliere disoccupato, istrionismi, banalismi, blablaismi e vagologismi prodotti del vacuo e del vuoto della odierna civiltà del vacuum… ergo: poetry kitchen!

*

La serata dell’11 dicembre alla Sala Giove de la Nuvola è stata sicuramente un passo decisivo verso la costruzione di una nuova poesia e della sua offerta al pubblico. Sono state anche lette alcune poesie degli autori assenti: Mimmo Pugliese, Vincenzo Petronelli e Lucio Mayoor Tosi. L’aspetto che vorrei veder migliorare è la capacità di offrire al pubblico la poetry kitchen con una adeguata recitazione kitchen dei testi, la poesia kitchen richiede un modo nuovo di recitazione dei testi. Qui dobbiamo migliorare.

Un sentito Grazie a tutti i partecipanti alla serata kitchen.

"Mi piace""Mi piace"

… stavo leggendo un bravo critico italiano di letteratura che parlava di Fortini, di Pasolini, di Montale, di Sereni diceva cose veramente intelligenti e pertinenti… ma alla fine del lungo articolo mi sono chiesta: di che cosa ha parlato? qual è la sua posizione in merito?

Ecco. Siamo in un’epoca de-storializzata, cioè tutti viviamo in mezzo a cose stupide o intelligenti ma il tutto in un unico contenitore, non si fa più distinzioni tra una cosa e l’altra, o meglio, si piantano i paletti delle distinzioni e si perde di vista il fine del discorso. Non c’è più un discorso, ci sono i discorsi.

Per sottolineare le parole di Giorgio, vorrei invitare i lettori a rivedere il video di Gianni Godi a una poesia di Mario Lunetta (nel precedente post) e godetevi la lettura che Lunetta dà della sua poesia. Una recitazione da primo attore.

"Mi piace""Mi piace"

Ho letto una frase di Stefano Massini che dice così:

«l’America sta al cinema come noi stiamo al melodramma, legati da una profonda dipendenza che si traduce in implicite chiavi di lettura della realtà».

(Robinson, allegato a la Repubblica del 10 dicembre 2022).

Condivido l’intuizione di Masini (già Gramsci nei suo Quaderni aveva notato la questione), anche la poesia italiana del novecento, nel suo complesso, è erede ideologica (si tratta di un testamento inconscio) del melodramma ottocentesco, di cui in qualche modo ne è la continuazione. Non per niente Sanguineti era un ammiratore del melodramma oltre che della poesia del Pascoli.

Ora, io penso semplicemente che tra il melodramma e una vera avanguardia ci sia una distanza abissale a dir poco. E qui il discorso si amplierebbe sul coinvolgimento inconscio tra la neoavanguardia e il melodramma.

Per farla breve, la poetry kitchen deve vaccinarsi contro qualsiasi legame (anche inconscio) tra il melodramma e la scrittura poetica, e qui vengono al pettine le vulgate correnti che indicano in Sereni il semaforo della poesia italiana del dopoguerra; io invece penso che oggi di quel semaforo non sappiamo proprio che farcene e che sia obbligatorio (in senso kantiano) recidere con un colpo di forbici tutti i legami che invisibilmente e inconsciamente uniscono il melodramma e la poesia del Pascoli anche alla poetry kitchen. Mi ha colpito che molti autori kitchen abbiano letto le proprie poesie alla Fiera del Libro dell’Eur dell’11 dicembre 2022, come se fossero delle poesie elegiache, sbagliando ed equivocando (in modo inconscio) a mio avviso del tutto la lettura delle proprie poesie.

"Mi piace""Mi piace"

di Matteo Marchesini articolo del 11 dic 2022 da FB

LINGUISTI, BIOTEORICI, E ALTRI SURROGATI DELLA CRITICA (dal Foglio)

Di recente durante un convegno torinese, sulla Stampa e poi a Fahrenheit di Radio 3, è riemersa una questione in Italia sempre attuale: quella del rapporto tra lingua e letteratura. La discussione ha preso spunto dal Dizionario Battaglia, il più importante dizionario storico della lingua italiana, frutto di un lavoro durato dal 1961 al 2001 e oggi consultabile in rete. Sollecitato sull’ipotesi di aggiornarlo, il 4 novembre il presidente della Crusca Claudio Marazzini ha dichiarato alla Stampa che “non è necessario, perché negli ultimi 50 anni gli scrittori italiani non hanno avuto la funzione letteraria sulla lingua propria dei tempi precedenti”. Difficile muovere obiezioni a questa diagnosi. Nell’ultimo mezzo secolo la letteratura è divenuta via via meno rilevante nella cultura generale, e quindi anche come terreno di formazione dell’immaginario, dello stile, dei luoghi linguistici. Ma la risposta di Marazzini suggerisce altre domande. Ad esempio, spinge a chiedersi che rapporto abbiano gli studiosi della lingua con le odierne opere di poesia. Le conoscono davvero? O credono soltanto di conoscerle, e accettano il panorama falso che ne offre l’industria mediatica? Perché cinquanta, o meglio sessant’anni fa, è successa anche un’altra cosa: si è cioè affermata in Italia una spregiudicata industria della cultura; e al contempo, per rendere didatticamente trasmissibile nelle università di massa un sapere che di per sé lo è poco, gli esperti di problemi letterari si sono rassegnati agli approcci teoricisti o iperspecialistici. Questi due fenomeni hanno contribuito in maniera determinante a rimuovere un autentico dibattito critico, e a sostituirlo con i più vari surrogati. Ora che la letteratura sembra davvero marginale, e perché se ne parli occorre convincere l’opinione pubblica che è “anche altro”, gli studiosi si aggrappano alle teorie neurobiologiche dissolvendola in un’antropologia dello storytelling; e i linguisti, senza fare invece nessuno sforzo, appaiono più autorevoli dei critici latitanti o ignorati. Ma messi davanti a una pagina contemporanea, senza bibliografia alle spalle, questi linguisti avranno poi l’intuito (storico, stilistico, psicologico) necessario a interpretarla in modo attendibile? C’è da dubitarne. Perfino il compianto Serianni, quando ha provato a inserire nel canone secolare della nostra lirica alcune poesie del secondo ‘900, ha scelto testi del tutto improbabili, accettando in sostanza il “si dice” della chiacchiera accademico-editoriale. Un’ultima domanda che si lega naturalmente a questa discussione riguarda infine l’idea del valore estetico. Per deformazione professionale, ma anche per acquiescente adesione alle più influenti poetiche moderne, i linguisti, i filologi e gli storici della lingua tendono a identificare la letteratura migliore con quella che innova il lessico in forme vistose, espressivamente un po’ gastronomiche. Così, anche sul piano dell’esame specialistico, la situazione si fa paradossale. Le nostre biblioteche si riempiono di pletoriche analisi sulle infrazioni alla lingua comune di Gadda o Sanguineti, infrazioni che possono essere colte a occhio nudo da un lettore qualunque; mentre mancano proprio quegli studi che esigerebbero una sensibilità più esercitata. Perché, ad esempio, i “tecnici” non ci spiegano il miracolo per cui in Sandro Penna una lingua lisa, pascolian-dannunziana, sembra a un tratto luminosa e nuova? O non ci spiegano l’inapparente ma infallibile esattezza con cui Moravia sceglie i suoi aggettivi, e il funzionamento di quella sua “meravigliosa lingua di plastica” che, diceva Luigi Baldacci, i più nemmeno avvertono? Ma già, per farlo ci vorrebbe appunto lo spirito critico; che spira dove vuole, e spesso non sui ruminanti degli studi di settore.

"Mi piace""Mi piace"

Oh SUPERBONE!

Il capocantiere Euclide mette una nuvola parallela ad un camino.

Persino la lavastoviglie ha timore di mostrarsi spiacente con le pastiglie

Un sorso di angolo piatto, un tegame al limone

Un filo di seno e coseno per la cerniera.

Arriva il gatto della notte a giocarsi il geranio appena nato

mentre dai tetti scola panna a caratteri cubitali.

Le forme oscure del freddo raccontano Amazzonie nel motore:

si raccolgono negli scalpelli a dir male dei pettirossi.

Guai ai simboli e agli indios nel rosmarino

Saranno attraversati da autostrade al fosforo.

Se il corvo gioca a dadi col montacarichi

È perché un ulivo è stufo di ruoli pii

Ma arriva una metastasi a impostare un nuovo programma

E in fondo si addice il blu Klein alla chioma flambè.

D’ora in poi gli embrici saranno soppiantati da zollette di sole fresco

Ed i ragni violino suoneranno il tramonto sugli embrici.

L’alba risuona in confezioni da un milione

Sacchi di cemento e perni, ferro e la mischia degli ottoni.

Dirige un flex la puntata verso le Barbados.

Cristoforo Colombo sposta la Nina dal passaggio pedonale

col carico di tritolo fritto.

C’è dell’inestricabile nel ponteggio

Qualcosa scatenerà la faccia oscura contro i bambù,

fitti come villi intestinali su San Salvador.

Se un solaio ha ceduto

È opera di due nuclei d’idrogeno fusi in un letto

Senza pudore, con le membra incandescenti made in USA.

Il cielo manda a dire che presto mescolerà la mazzetta dei quark

Un’ansia moderna, una specie di scrupolo finito a guerra tra amministratori

conteso per conservare sapore al merluzzo doc.

Lì nel mezzo governa un appendiabito con i capelli assolti

Ha la lingua esausta per affrontare il 2100 con serena coscienza

ma brilla nei denti come un ossario.

Magellano scorrazza per il cortile Sud.

Ci fosse un budello nelle forze Atlantiche

un dubbio della crosta terrestre per tornare in Spagna

ma cascano sui piedi incudini grandi quanto la Siberia.

(F.P.Intini)

"Mi piace""Mi piace"

Il capocannoniere Ippocrate ha sparato nel mucchio di lavatrici

Ne è uscito fuori un ometto con i baffetti alla Putler

che ha preso a scodinzolare dietro le natiche di Ilona Staller sul set del porno movie “Io sono Ilona”

dicendo «Ja liubliù»

All’epoca il corvo giocava a scacchi con delle bretelle

ma non ci fu un ritorno

La gallina Nanin ha preso un tè alla menta con il Sig. Euclide

«Dobbiamo fare piena luce sul teorema di Pitagora!», esclamò il filosofo

Un trilione di dollari si sedette sulla cuspide della torre Eiffel

così il canto delle tamerici si ribellò al direttore del “Fatto quotidiano”

per una mazzetta di Euro bond

Infatti, con il rinculo degli HIMARS ci friggono le frittelle,

disse Bin Salman

Il Superbonus 110% voluto dai 5Stelle ebbe la funzione di far moltiplicare le margherite sul Kosovo imbrattato di trapezi

È così accaduto che il poeta che leggeva solo se stesso venne in seguito deposto dal re longobardo Alboino

ma non ci fu nessun armistizio

anzi, Elly Schlein disse: «Ricostruiamo il PD»

Commento irregolare al testo di Francesco Paolo Intini

Abbiamo adesso la chiara evidenza, dalla lezione dei maestri del sospetto (Nietzsche, Marx e Freud, fino a Foucault, Ricoeur e Zizek), che quello che sappiamo è semplicemente ciò che le parole dicono, nient’altro, e quindi è impossibile un’ermeneutica in grado di stabilire una cornice di senso; non appena adottiamo questa posizione ci accorgiamo della malevolenza dei segni che cela l’infinito succedersi delle interpretazioni senza che vi sia una interpretazione ultima, la insensatezza delle ipotesi appro0priative che si spacciano per «verità» e che in realtà non sono se non il funzionamento interno dei linguaggi che non sono altro che un continuo rimando di coimplicazioni, tutto questo da tenere ben distinto dal concetto marxiano di «falsa coscienza» nel senso che ci sia una distorsione di un senso più profondo in vista di una trama di significato sottostante da liberare. Dai maestri del sospetto abbiamo imparato la distanza anteriore della teoria interpretativa messa in atto e rivendicata da Foucault, da un lato, e da Ricœur, dall’altro. Protagonista in entrambi i casi è quell’ambigua entità che è l’enunciato, l’atto enunciativo, considerato però non tanto in sé quanto nella complessità del discorso articolatorio, o meglio dei discorsi. È a questo livello che si pone pari grado l’interrogazione dell’archeologo e dell’ermeneuta; ed è a questo livello che si profila un grande iceberg. Possiamo abbreviare la questione dicendo che al bivio tra ermeneutica e archeologia si pone la scelta fra sintassi e semantica. Due domande sono possibili: chiedere al discorso ciò che esso dice, oppure interrogarlo sul regime che lo governa. L’ermeneuta vedrà nell’esistenza enigmatica dei segni un invito a seguirli dove essi cedono il passo e finiscono per «rovesciarsi sull’universo».1

Sondare il linguaggio, i suoi enunciati vorrà dire indagarne il potere propriamente significazionale nella misura in cui il «significare» indica la capacità della parola non di condurre alle cose o all’essere stesso a partire da un’intenzione soggettiva, ma di evitare accuratamente il contatto con le cose e con l’essere medesimo; ergo, siamo esentati dal seguire il segno (o meglio il simbolo) fin dove esso indica l’esplosione del linguaggio verso l’altro da sé, è questa la sua apertura.

In questa esplosione è il dire, il discorso che si mostra. Il luogo di questa esplosione è appunto il discorso articolato, lì infatti è dove il linguaggio sfugge a sé stesso e ci sfugge, e tuttavia è anche il luogo dove il linguaggio viene a sé stesso, il luogo dove il linguaggio è dire in quanto esso evita accuratamente di dire alcunché, e tace perché si rifiuta di dire davanti a ciò che dice come se ciò che dice fosse un Enigma irrisolvibile. Ma l’Enigma non c’è.

La funzione ontologica del parlare, originata da una volontà dimostrativa di un soggetto si fonda su una distinzione tutta interna al linguaggio, precisamente quella che vi separa un «piano interno» da un «piano della manifestazione» che ricalca, la celeberrima distinzione saussuriana tra langue e parole.

1 «Rovesciare il segno sull’universo» è un’espressione felice del linguista francese GustavGuillaume (cit. in P. Ricœur, La struttura, la parola, l’avvenimento, in Il conflitto delle interpretazioni, op. cit., pp. 93-111, p. 105)

"Mi piace""Mi piace"

Questa poesia, “Il capocannoniere Ippocrate”, sembra rivolta, come fanno tanti messaggi politici e pubblicitari, al pubblico ritenuto infantile. Infatti i messaggi pubblici hanno questa caratteristica. C’è anche la volontà di giudicare, e quindi è una poesia, legittima, ma “di parte”. Il non senso è solo apparente.

"Mi piace""Mi piace"

Sul concetto di non-senso in Wittgenstein e nella poetry kitchen

La nozione di non-senso nel secondo Wittgenstein smarrisce il legame rigido con la teoria raffigurativa del linguaggio, e ciò avviene a seguito dello sviluppo della nozione di significato come uso e di quella di gioco linguistico. Dal Tractatus alle Ricerche filosofiche Wittgenstein passa dalla concezione secondo cui il senso di una proposizione è una caratteristica determinata esclusivamente dalla forma o dai costituenti semplici di un certo tipo di proposizione, ad una nuova secondo cui il senso di una proposizione risiede nell’uso delle parole in una particolare circostanza. I limiti del senso, per il secondo Wittgenstein, non sono dati una volta per sempre ma sono sempre relativi alle circostanze e ai modi linguistici nei quali si trovano immersi i parlanti, ai contesti d’uso delle parole. La strategia wittgensteiniana di definizione dei limiti del senso, e di identificazione dei casi di non-senso abbandona il concetto prescrittivo del Tractatus per adottare una dimensione meramente descrittiva. I casi di non-senso illuminano i limiti sfumati di ciò che consideriamo sensato e ci spingono a considerare i contesti d’uso di una proposizione: «Che questa o quest’altra proposizione non abbia senso, è significativo in filosofia; ma significativo è anche che suoni comica».1 La caratteristica più importante di questa nuova strategia deflazionista riguarda l’apparenza di non-senso che si produce nell’uso di giochi linguistici per esprimere esperienze nuove. È possibile individuare, relativamente a questo aspetto della questione, due conseguenze importanti per la riflessione del secondo Wittgenstein sul ruolo del pensiero poetico: i giochi linguistici che impiegano parole o espressioni insensate in relazione ai contesti d’uso familiari esibiscono il non-senso solo perché impiegati in modo non convenzionale, come reazione linguistica al presentarsi di una nuova esperienza.

L’insensatezza di un’espressione nasce da un allontanamento dalle regole grammaticali che presiedono la quotidianità linguistica. E qui cadono le dottrine metafisiche della tradizione filosofica occidentale interpretate da Wittgenstein come contesti vuoti e parassitari rispetto ai giochi linguistici; in secondo luogo, la caratterizzazione della nozione di non-senso delucida il nesso che per il secondo Wittgenstein lega l’uso di espressioni linguistiche con l’uso delle medesime espressioni nei giochi linguistici relativi alla descrizione di fatti in determinati contesti nei quali sorge un’apparente insensatezza rispetto alla considerazione corrente, e ciò vale per ogni tipo di discorso, in particolare, per il discorso letterario.

È ovvio da quanto precede che ogni nuova opera di poesia o di narrazione, considerata in quanto insieme di proposizioni dotate di senso, consiste in un nuovo modo di considerare i contesti d’uso di ogni singola proposizione e i contesti d’uso di ogni singolo parlante o enunciatore; da questo punto di vista lo stile in un’opera artistica o letteraria (inteso come una modalità particolare di organizzazione dei linguaggi) non è altro che un modus, una modalità di impiego e di percezione dei linguaggi, la poetry kitchen è semplicemente un modus, una nuova modalità di impiego dei linguaggi che non obbediscono, non afferiscono più all’ordine predicativo del linguaggio proprio della comunità dei parlanti ma che insidiano quest’ordine mediante i virus del non-senso e del fuori-senso.

Di fronte a un testo, non occorre chiedersi altro che quello che il testo dice: sotto, dietro o sopra il testo ci sono sempre altre parole possibili ed eventuali. Quello che il testo dice di se stesso è una menzogna, infatti il testo dà di se stesso e delle cose del mondo sempre indizi e rinvii diversi e plurimi.

Il «grande mito dell’interiorità» si rivela essere non altro che il «grande inganno della interiorità»; non v’è alcuna interiorità nell’interno, semmai essa dimora nell’esterno, nel mondo delle cose che le parole indicano e, indicandole, sviano, si allontanano da esse. Comprendere un testo implica scoprirne la dispersione e il particolare «gioco» degli enunciati, detta irregolarità, detto «gioco» non delimita null’altro che una molteplicità di prassi linguistiche da cui origina una formazione discorsiva, che però non coincide mai con la pura e semplice sovrapposizione di quegli enunciati, quanto piuttosto con il corpo concreto dei enunciati pronunciati la cui esistenza trova la propria ragione determinante nel rapporto plurale tra la pluralità delle prassi linguistiche, le quali non hanno alcuna competenza fuori dal complesso enunciativo che è, propriamente, un sistema di dispersione e di «gioco» in collegamento (quel sistema che governa la dispersione degli enunciati la quale costituisce il discorso) con altre determinanti pratiche non discorsive.

1 L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, tr. it. a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1967, §§ 92, 108.

"Mi piace""Mi piace"

Io sono Alfredo.

Sono buono, sono buono. Sono buono?

Mi chiedo appena apro gli occhi.

Le cellule nervose dei miei occhi

Sono sottoposti a una elevata pressione.

Scrivo ancora con mente pornografica.

M’indigno sempre quando sento la voce

Da sceriffo di Trump,

E non perdono il glaucoma

Che mi priva delle tue forme,

Le tue forme come l’Adige

Soltanto l’Adige che è dentro di me*

Come indulgente è stata la Senna.

Le tue parole mi arrivano sorde.

Sorde come l’attaccapanni.

(Firenze, 5 dicembre 2019)

"Mi piace""Mi piace"

Bravo Giuseppe, la poesia è abbastanza dispersiva per essere squisitamente kitchen. Complimenti per averla scritta nel 2019!

"Mi piace""Mi piace"

Di solito non perdo tempo a inseguire immagini, di memoria o fantasia. Il materiale su cui edificare un testo è pensiero, molto spesso concettuale o filosofico; che nei versi si riduce a niente, o quasi, due parole o tre. E ci deve stare ogni cosa, altrimenti va lasciato. Questo il particolare rapporto che ho con le immagini, ma non esaurisce il tema della “figuralità” (storytelling, narrazioni selvagge, montaggio, dis-accordi, ecc.). Le poesie ambientali e naturalistiche “alla” Pasternak sono argomento a sé, come dire: oggi un ritratto, o una natura morta. Ma di solito, anche leggendo narrativa evito e salto pagine quando mi imbatto in descrizioni, quasi si trattasse di esercizi di stile fine a se stessi. Le parole non dovrebbero essere scritte per rincorrere visioni (al servizio di), ogni parola è già di per sé visione, immagine o cosa. La poesia kitchen sembra scritta per essere vissuta, non interpretata. Come nei dipinti zen, conta l’assoluta esecuzione.

"Mi piace""Mi piace"

Dalla poesia sopra postata tra i commenti, su suggerimento di Marie Laure Colasson, ho tolto l’ultimo verso, forse era di troppo, una figuralità di troppo. Non so, ditemi voi.:

Elly Schlein disse: «Ricostruiamo il PD»

Le Figuralità sono prodotti di artificio, appartengono al mondo virtuale e alla psiche virtuale, quella dell’Immaginario, quella non concettuale, che viene un attimo prima della concettosità, che poi ci può stare anche il concetto nei rettangoli e nei trapezi dell’immaginario e del virtuale. Poiché la poetry kitchen è tutta virtuale, prodotto di virtualità e di artificio, così come lo Space-Lab, il Boeing e il dentifricio che usiamo tutti i giorni sono prodotti di mix di vari ingredienti naturali e di artificio ecosostenibili.

La poetry kitchen prende le parole a noleggio, parole ecosostenibili, che male c’è? Non dobbiamo farci intimidire dai puristi della parola empatica ed epifanica, quella roba lì è il vero trash, mera bellettristica. Nel mondo ecosostenibile della nuova economia circolare non c’è spazio alcuno per le parole epifaniche da cassetto dei numismatici in pensione.

Leggo da Repubblica del 10 dicembre 2022:

"Mi piace""Mi piace"

No, sono le parole che ti prendono a prestito. Bisogna, a mio avviso, saper distinguere le voci che giungono allo scritto. La più silenziosa, nel baccano di questo mondo, è spesso quella negata.

"Mi piace""Mi piace"

La parola Kitchen “vive per vivere e non per prepararsi a vivere”.

"Mi piace""Mi piace"

Gianni Godi da Facebook:

Gli scritti attuali di poesia

cercano di sopravvivere in piccoli angusti regni, destinati all’oblio.

Sono d’accordo sulle pagine bianche proposte da Lucio Mayoor Tosi.

Credo però, che il futuro dei fogli di carta per trasmettere il sapere stampato, sia destinato a sparire. Se si pensa che per addestrare gli astronauti a navigare nei pressi degli anelli di Venere, già viene usata la piattaforma metaverso (luogo tridimensionale totalmente virtuale) così come per l’addestramento dei chirurghi destinati a operare sui corpi umani, credo sia necessario cambiare i mezzi e le forme di comunicazione partendo dal luogo di nascita e invenzione del linguaggio umano. Mi direte: e la poesia, prodotto prettamente umano, che c’entra?

La poesia di per se stessa è un prodotto virtuale. Crea luoghi sospesi, virtuali, invenzioni, e vi colloca viventi, oggetti, fatti accaduti e falsi, ecc. Che cosa e questo, se non un metaverso? La poesia è la vera creatrice del metaverso che una volta attuato mette in condizione l’essere umano di vedere coi propri occhi i mondi da lui evocati.

La poesia dovrebbe apparire al primo posto nello spazio metaverso. Attualmente il metaverso viene ampiamente utilizzato per scopi commerciali.

Sì al foglio bianco. Sì anche alla scritta: CI SIAMO TRASFERITI NELL’ OMNIVERSO.

"Mi piace""Mi piace"

Lo spazio della poetry kitchen è senz’altro il metaverso. In quanto integralmente virtuale la poetry kitchen si muove a suo agio nel metaverso. La semantica inaugura un movimento, una direzione, scrive una storia; la sintassi descrive un ordine, un ordo, le leggi e le norme di condotta, definisce uno stato. Poste l’una accanto all’altra, l’attrito di queste linee di forza si rivela dilacerante perché la semantica si incarica di infrangere l’ordine, e così facendo ripristina il gioco appunto sconvolgendo le regole del gioco. Infrangere la semantica porta a distruggere l’ordine. È proprio questo il compito che si prefigge la poetry kitchen che avanza a colpi di tromba ma senza il tegumento di un ideologema, senza finalità pratica, senza scopo, senza episteme; essendo una pratica gratuita sconvolge gli ordini ammobiliati affinché essi si rimettano in moto.

"Mi piace""Mi piace"

LA CASA DI EINSTEIN

Al mercato nero un litro di vaccino

si scambia con sporte di pellet

evase dal dentifricio ultralight

reso prezioso dalla portiera del frigo

chiusa in faccia ai succhi gastrici

Il mormorio dell’agente segreto è ovale

ha la fretta di una palla in buca

al collo una discesa libera

nel pollaio è successo qualcosa

è in atto il trapianto del red carpet

I giorni di gesso

nascondono le mani nel cellulare

che semina acqua di colonia

necessaria per citare in giudizio

le caravelle di Cristoforo Colombo

Gocce di caffè in dribbling sulla pubalgia

pesano il doppio del quadrato

davanti ad arnìe di neutrini

che fanno salti lisergici

nella casa obliqua di Einstein

"Mi piace""Mi piace"

Giovanni Raboni, Baudelaire (e Flaubert), a cura di Patrizia Valduga, Einaudi, 2022

Scriveva Raboni alla fine del Novecento: «Prima o poi dovremo abituarci all’ida che il Novecento (…) è davvero finito e che siamo dunque in grado di guardarlo, non dico dall’alto, ma almeno dal di fuori: il che significa, fra l’altro, smettere di esaltarlo o contestarlo, per cercare, nei limiti del possibile, di capirlo». Lo scritto che apre questa raccolta su Baudelaire e Flaubert è: “Modernità, il tuo vero nome è Ottocento”. E qui veniamo al dunque: il Novecento comincia con l’Ottocento, Raboni vede il secolo trascorso come continuazione dell’Ottocento, quel Novecento che ha visto il fenomeno delle avanguardie di inizio secolo e delle post-avanguardie della seconda metà del secolo. Il secolo capitale del Moderno è, quindi, il Novecento, e in esso vengono allo scoperto le tensioni strutturali e sovrastrutturali che vi allignavano, con tutto il repertorio di conflitti e di stragi che sappiamo. Ad avviso del poeta milanese, soltanto Baudelair e Flaubert sono stati i due intellettuali poeti/scrittori che hanno intravisto più in profondità quello che stava per accadere, la metastasi delle ideologie che allignava al di sotto della vita quodidiana delle masse. Tra i taarget più evidenti del Moderno, Raboni individua la «inattualità», vista come una continua e problematica oscillazione tra avanguardia e tradizione: «Baudelaire… è davvero intempestivo non solo nel senso che anticipa ciò che abcoira non esiste, ma anche nel senso che trattiene e continua a metabolizzare qualcosa che i “buoni” poeti, i poeti alla moda disprezzavano in quanto “superato”», una sorta di «nostalgia del futuro» (Raboni). Il poeta milanese individua nell’abbandono della lezione di Baudelaire quel nodo irrisolto che sta alla base della poesia italiana del primo novecento, e così anche il recuparo di Dante a scapito del Petrarca, che resta, in definitiva, una scorciatoia tutta italiana del problema Baudelaire, il poeta della modernità del XIX secolo. La ragione della predilezione di Raboni per Flaubert è che «adoro Flaubert, e come lui (ma meglio sarebbe dire: grazie a lui) sono attratto e affascinato dagli abissi della banalità e dell’idiozia». Verissimo, diremmo noi, che parliamo e respiriamo dopo venti e più anni dalla fine del Novecento.

"Mi piace""Mi piace"

Bravo Giuseppe, la poesia è abbastanza dispersiva per essere squisitamente kitchen. Complimenti per averla scritta nel 2019!”

(Milaure)

———————

Quindi Milaure, la poesia più frantumata è (sinonimo di “dispersiva”?), meglio è: o mi sbaglio?

———–

Quindi i poemi devono essere anche essi dispersivi per essere buoni poemi?

———————————————————————

Ma credo che la Poesia sia nello stesso tempo dispersiva e unita.

E’ unità (unita) il contrario di “dispersiva”? O mi sbaglio?

Ma riguardo alla frantumazione (frammentazione) questo ho scritto per un grande ateista, il poeta-filosofo polacco…..

a Andrzej Nowicki

FRAGMENT…AZIONE

Ti stai avvicinando al più lontano dei pensieri radianti:

– quello che non esiste ancora e che possiede il tutto

– quello che sarà in tutti i luoghi ancora sconosciuti

– quello che rimanda la conoscenza ad altra conoscenza,

come una risacca senza requie e che sa il mobile infinito.

Il traguardo è già dietro alle tue spalle ed è un luogo

conquistato, ma altri luoghi affollano nuovi pensieri

e molteplici spazi aspettano i soggetti: quante filosofie

ancora abbiamo da conquistare! Le Muse vogliono baciare

l’ultimo frammento, invano! Brunite sono le parole nei cieli!

L’imperfezione giuliana trionfa sul concetto monolitico:

spazza via l’assoluto indegno, le totalità inutili!

La parola-ingresso frantuma l’autostrada in milioni di sentieri!

Rivoli di culture s’intrecciano, si assorbono, si superano…

Lo specchio degli Artefici s’è rotto!

Si spargono dovunque luminose

scintille di pensieri: volano via le vele dei Saperi – per altre terre!

Antonio Sagredo

Vermicino, 16 settembre 2010

"Mi piace""Mi piace"

In prosa, ma solo per sgranchirmi le ossa:

La gente ricca ha voglia di starsene tranquilla

nella meritata o immeritata sicurezza. Le lamentazioni

dei poveri sono una vera seccatura.

Quindi si sbottonò la patta dei calzoni. Ma solo per finta.

Per rispetto delle signore in sala. Puerpere in amore

sperano per i propri figli, che giammai saranno poveri.

Con “P” incerottate. È da un po’ che non vado in Cornovaglia.

Disse. Lo disse al bicchiere vuoto che aveva in mano. Amare

le parentesi, questo sì che è un bel mestiere.

Nessuno che abbia la coda, non un facocero, o un asino

in sala. Le cose vanno bene così come stanno. L’Ucraina

ne verrà fuori onorevolmente. Della gente al gelo non si sa.

Vincere vincere. Interessa più dell’aggressore che degli aggrediti.

20/22 gradi in casa. Il minimo. Se poi uno smette di fumare

vive anche di più. Così dicono le statistiche.

LMT

"Mi piace""Mi piace"

Il fatto di riuscire a creare scintille (immagini) strofinando due parole, e immaginare quando mi va senza volerne scrivere, questa convinzione può essere dovuta a stati alterati della mente. Vere e proprie ossessioni. Ma anche scrivere per diletto, non è comunque un trasudar di parole? non sono loro le castagne al fuoco? Con che lavorano i poeti?

"Mi piace""Mi piace"

Se la patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie, per la pop-poesia non ha senso parlare di «soluzioni immaginarie», la pop-poesia avverte l’esigenza di reinventare il reale come finzione, come gioco di specchi, come costruzione e decostruzione ad un tempo del linguaggio nel linguaggio.

Non si tratta di una riscrittura semantica della realtà, perché la realtà come noi la intendiamo non esiste, ma è già, in quanto tale, frutto di una simulazione; si tratta piuttosto di porre in essere una dissimulazione auto ironica della realtà, perché essa viene distrutta e insieme ricostruita proprio nel non-luogo che la contiene: nello specchio del linguaggio.

L’altra sera Marie Laure Colasson, dopo aver visionato il video di Gianni Godi, ha riconosciuto la grande capacità dell’autore di reinventare il linguaggio poetico in un altro linguaggio, un linguaggio simulacrale fatto di avatar, emoticon, figure tridimensionali che si avvale della stessa grammatica del web per ricostruire un video secondo un modernissimo concetto di spazio simulacrale-virtuale. Ha fatto un pop-video, se così possiamo dire.

(Giorgio Linguaglossa)

Per come la vedo io, Pop è scrivere nel geroglifico del banale. Merito dell’arte pop è quello di rendere manifesto e riconoscibile il banale. Dopo l’epoca della grande narrazione, il passo successivo. Nomi e oggetti del vecchio mondo, ancora qui: autentico vintage.

(Lucio Mayoor Tosi)

…lo finisco il pensiero. Il pop pensiero è l’autentico presente che a un certo punto ci siamo dimenticati che per una serie di ingolfamenti temporali torna finalmente a galla. Dalla deriva, dall’esclusione, a cui era stato sottoposto o riapparendo se preferite. Mi vengono in mente le tanto care missive che quell’instancabile di Rago ha inviato a Ewa Lipska, il prototipo delle lettere alla Maria nazionale. Ergo, quindi Ingravallo e li che deve indagare. Madame Colasson ha un gancio perfetto col buona camicia televisivo. (Uno dei miei scrittori preferiti è Sebastiano Vassalli per come riesce ad essere cronista e protagonista in una sua storia è strabiliante. Un teatro tutto suo, grande!). Termino. Cosa voglio dire? Appunto. Che c’è sempre una parte del presente che dovrà diventare futuro, e viceversa, che dovrà diventare passato.

La pop poesia è il presente che affiora.

(Mauro Pierno)

C’è un «significante eccedente» che se ne va in giro per la poesia moderna, questo è indubbio, ma ciò che caratterizza la poesia della nuova fenomenologia estetica della top-pop-poesia, della poetry-kitchen o pop-corn-poetry è una particolare idea di «significante eccedente». Pensare questa idea soltanto nel senso semantico come ha fatto lo sperimentalismo e la poesia tardo novecentesca a mio avviso sarebbe limitativo. Qui occorre pensare l’«eccedente» nella accezione di uno scarto e di un residuo non assimilabile ad alcun significato stabilito; a questo punto si apre uno spazio di «gioco linguistico» nel senso di Wittgenstein sconosciuto alla poesia del Moderno, impensabile dalla poesia del modernismo del novecento. È questo salto mentale che bisogna fare, altrimenti si ricade inevitabilmente nella poetica del significato e del significante.

«Noi crediamo che le nozioni di tipo mana, per quanto diverse possano essere, considerate nella loro funzione generale… rappresentino esattamente quel significante fluttuante, che costituisce la servitù di ogni pensiero finito (ma anche la garanzia di ogni arte, di ogni poesia, di ogni invenzione mitica o estetica), sebbene la conoscenza scientifica sia capace, se non proprio di arrestarlo, di disciplinarlo parzialmente».1

Lévi-Strauss, citato da Giorgio Agamben, Gusto, Quodlibet, 2015 p. 47 e, in Enciclopedia Einaudi, vol. 6, Einaudi, Torino 1979.

(Giorgio Linguaglossa)

"Mi piace""Mi piace"

Niente male il giro

Nel giro dei fotoni l’alone fa scintille sul Gran Sasso

le alte temperature ingrossano i fiumi e li seccano

Se la mela non si stacca dall’albero il Discount

a quest’ora può essere già aperto! – dice Mr. K.

La formica si guarda attorno e si accoda a quelle rosse

I titoli migliori da comprare sono quelli col bollino blu

Sotto la neve si nascondono muoni che sanno

sempre quando è il momento per investire.

by r. c.

"Mi piace""Mi piace"

Sulla ostilità preconcetta verso la poesia kitchen

un trattore elettrico scuote alberi di catrame

nel garage del Colosseo

(Mimmo Pugliese)

La parola Kitchen “vive per vivere e non per prepararsi a vivere”.

(Antonio Sagredo)

Il capocantiere Euclide mette una nuvola parallela ad un camino.

(Francesco Paolo Intini)

Il capocannoniere Ippocrate ha sparato nel mucchio di lavatrici

Ne è uscito fuori un ometto con i baffetti alla Putler

(Giorgio Linguaglossa)

a quest’ora può essere già aperto! – dice Mr. K.

(Raffaele Ciccarone)

La poesia dovrebbe apparire al primo posto nello spazio metaverso.

(Gianni Godi)

Eredia bacia a colpi di pugni e grida

e di mitraglietta una mostruosa ventosa

(M.L. Colasson)

Ecco dei versi kitchen di vari autori dove è evidente la presenza del «significante eccedente» in azione (il capocannoniere, il trattore elettrico, il capocantiere Euclide, Mr. K. Eredia etc.).

Il significante è eccedente quando non riesce più a trova il suo referente, quando è un residuo, uno scarto del referente, questo fenomeno che compare nel linguaggio poetico della nostra epoca sta a significare che ci troviamo in un momento in cui l’ordine simbolico è al collasso e i segni si disintegrano in mille significazioni; non è un caso che i significanti in queste condizioni non riescano più a trovare la casella dove appoggiare il significato come avveniva magicamente alla poesia di un Sandro Penna quando su una lingua a fondo pascolian-dannunziano riusciva comunque, e grazie proprio al retroterra di quella astorica lingua dannunzian-pascoliana, a mettere comunque il cappello su medaglioni linguistici limpidi ed eufonici. Ma era un’altra epoca, un’epoca nella quale non c’era sentore della scisione e della biforcazione che avvertiamo oggi per i significanti liberi e per i significati liberi (o liberati).

Ho letto su FB un giovane critico, ben preparato, che portava l’esempio della poesia di un Sandro Penna per opporla a quelle petizioni (non faceva ovviamente alcun nome ma è ovvio che aveva letto le poesie kitchen e che se ne ritraeva inorridito, il bersaglio era proprio la poesia kitchen!) che invece fanno in buona fede (scrive il critico) un «lavoro di ricerca», come se fosse una pecca la «ricerca» come se fosse davvero possibile scrivere oggi un solo verso che non fuoriesca da un serio «lavoro di ricerca». Ma questo forse è il meno, l’aspetto più evidente è la chiusura a riccio dei letterati davanti alla poesia kitchen, e questo lo ritengo un ottimo segnale, vuol dire che stiamo facendo centro, che la scrittura kitchen da fastidio, infastidisce, irrita i palati preformattati che pensano sia possibile rifare una poesia levigata e lucidata alla Sandro Penna oggidì, in pieno collasso, non solo del simbolico, ma del reale.

"Mi piace""Mi piace"

da https://lombradelleparole.wordpress.com/2019/12/17/lantipoetismo-anipoetico-poesia-rigorosamente-apofantica-e-ipofanica-poesie-di-lucio-mayoor-tosi-francesca-dono-giuseppe-talia-alfonso-cataldi-commenti-e-dibattito/comment-page-1/?fbclid=IwAR2teI7ep18Nn4jPrFI-EgtMZlTVbLn-rfWOxT78n6qfS14k160zVjhaLVQ#comment-60856

Tallìa

19 dicembre 2019 alle 20:24

Caro Germanico,

sono molto preoccupato. Giorgio Linguaglossa

non è più quello di prima, E’ diventato un buono

perdona tutti, perdona anche le mie intemperanze

invece di ributtarmi nel vuoto da cui vengo.

Dice che anche il vuoto è una “cosa”, una cosa che

Contiene il vuoto stesso come un vaso che contiene

La presentificazione e il paradosso del pieno e del vuoto.

Tu lo capisci? Farnetica che la verità è più potente

Della verità stessa. Non ti pare, Germanico, delirante

Il pensiero per cui la verità che di per sé non esiste

Possa esistere in un fondo veritativo? E poi frequenta

Piazze dell’Urbe colme di sardine inneggiando

Ad un rinnovamento che dal profondo dei mari terrestri

Possa riportare questa nostra società malata di memoria

A lungo termine dal Nulla al Tutto e che il Tutto possa comunicare

Con il Tutto. Non ti pare la metonimia un sintomo grave?

Lo tengo d’occhio e ti dirò nella mia prossima.

"Mi piace""Mi piace"

Il problema Baudelaire è stato risolto dalla poesia italiana mettendo il poeta francese in un sacco di juta e agitandolo per farne uscire i dèmoni. Così debilitato e indebolito in Italia si parla ancora di D’Annunzio e di Pascoli come zoccolo duro della poesia italiana del novecento, quando invece occorrerebbe fare i conti con Baudelaire e la Parigi dei Passages, cioè con il Moderno e la nascita della società di massa. E così la poesia italiana, quella pochissima più acuta ha scelto alla maniera di Palazzeschi (il quale è un perfetto estraneo, oggi, come ieri, nessuno parla più di Palazzeschi ritenuto poeta giocoso, formula quanto mai infelice e riduttiva). Quindi Pascoli molto più di Baudelaire, ecco il quadro della poesia italiana che viene sventolata ai poveri di spirito.

La poesia kitchen ha l’obbligo di fare i conti con la poesia di Baudelaire.

"Mi piace""Mi piace"

Altre caratteristiche della poesia LITCHEN oltre a quelle già da me ispezionate o quasi:

—-

… lo spaziare da un luogo geografico all’altro senza apparenti legami.

… la nominazioni – i cognomi – di personaggi capitali di tutti i campi della attività umane-culturali senza apparenti legami.

… il bestiario riferito a stati umnai oggettivi mentali.

… il ricorso a figure (-alità) precise e le loro imprese linguistiche.

… il ricorso a neologismi talvolta strampalati ficcati con ironia nei

versi, p.e. domestici-urbani.

… il ricorso a associazioni e dissociazioni insensate o che abbiamo

troppo senso.

… assenza quasi totale di musicalità: atonalità o altro?

… assenza dell’ “Io” quasi totale, ma talvolta è mascherato dal

verbo in prima persona.

…. assenza di epicità apparente poiché la storia è tangibile,

eccome! passata presente e futura.

…. amore per le pareti domestiche con tutto ciò che di ridicolo, tragico o drammatico entro può essere succeso o deve succedere.

… denuncia di stati mentali stranianti o di patologie quali una

sorta di schizofrenia razionale compulsiva quando il poeta

cede agli elenchi e alle didascalie, ecc.

… la caratteristica di non vole essere caratterista, se mai come in

teatro come controfigura che gioca davanti allo specchio,

ma dietro le quinte.

… ecc.

"Mi piace""Mi piace"

Per chi voglia approfondire le questioni del mondo multipolare sbandierato dal dittatore Putin, legga qui:

https://www.lucalovisolo.ch/ucraina/perche-putin-vuole-la-guerra-contro-tutti-noi.html?fbclid=IwAR3cXG541eu7CfEBb1YFg57_mvAdg0OLPG_K9Aid62AR1W6f0nJnMoYRKy8

"Mi piace""Mi piace"

Molto interessante, grazie.

Traggo dall’articolo “Guerra e violenza sono messe in conto e vanno sofferte”. Dal che ogni lamentela per il costo dell’energia e il tragico aumento dell’inflazione diventa chiacchiera (non siamo pese socialista, ebbe a dire Berlusconi, appena insediato, al tempo del passaggio dalla lira all’euro, con ciò intendendo che non si possono imporre prezzi al libero mercato, se il costo della vita aumenta non ci possiamo fare nulla; perché questo è il sistema economico occidentale che, per l’appunto, è incentrato sul profitto.

La sinistra italiana, e mi scuso per l’irrilevanza dell’esempio, ha perso le elezioni proprio perché schierata con il fronte occidentale interventista. Ha vinto la destra ex nazionalista ed ex fascista, contro al sinistra ex filo russa ed ex comunista. La maggioranza degli italiani non sembra voler capire le ragioni di questo conflitto, e questo malgrado le spiegazioni ridotte all’essenziale: aggressore/aggredito ( si sa, il popolo è stupido, va ammansito con pillole di comunicazione, purché lo si faccia quotidianamente sia da parte di chi governa e sia di chi sta all’opposizione, nessuno escluso… ah no, qualche esclusione sarà inevitabile, vedi il repentino dietrofront del PD col M5s).

Insomma, viviamo tra due imperialismi, e su ciò non può esservi discussione. Allo stato attuale, l ‘Europa non ha posizione alcuna.

"Mi piace""Mi piace"