È uscita il 7 agosto 2015, l’intervista a Giorgio Linguaglossa a cura di Daniela Cecchini sulla pagina Cultura del Corriere del Sud di cui alleghiamo il link in occasione dell’uscita della Antologia delle sue poesie con traduzione in inglese di Steven Grieco Rathgeb con testo a fronte.

È uscita il 7 agosto 2015, l’intervista a Giorgio Linguaglossa a cura di Daniela Cecchini sulla pagina Cultura del Corriere del Sud di cui alleghiamo il link in occasione dell’uscita della Antologia delle sue poesie con traduzione in inglese di Steven Grieco Rathgeb con testo a fronte.

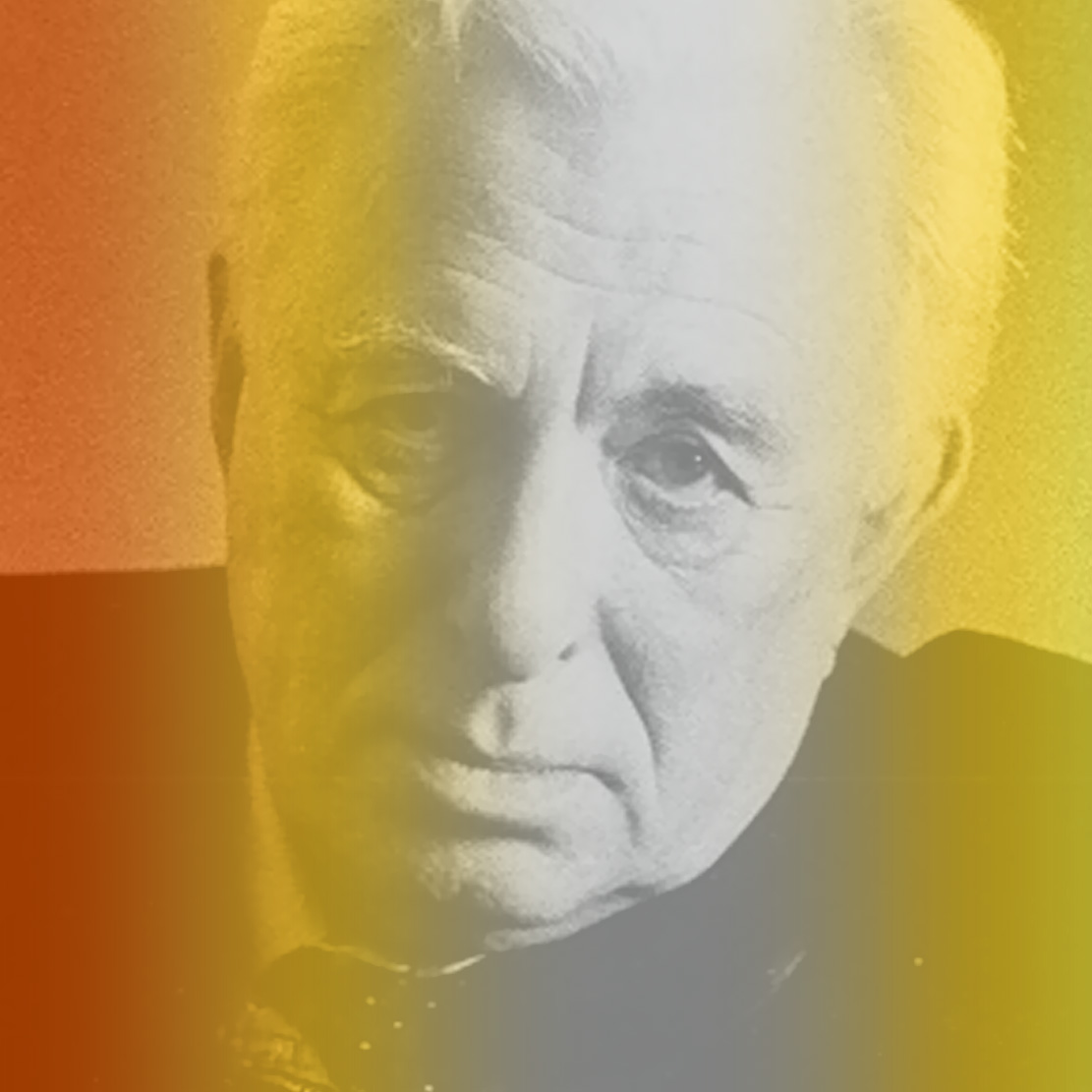

Giorgio Linguaglossa, eccellente critico letterario, poeta e saggista, è nato ad Istanbul nel 1949, da famiglia di origini siciliane e vive da sempre stabilmente a Roma.

La sua opera prima di poesia Uccelli risale al 1992; successivamente, nel 2000 pubblica Paradiso, nel 2006 La Belligeranza del Tramonto e nel 2013 Blumenbilder (natura morta con fiori).

Nella sua intensa attività letteraria, ha tradotto poeti inglesi, francesi e tedeschi e diretto la collana di poesie delle Edizioni Scettro del Re di Roma, oltre ad aver fondato il quadrimestrale di letteratura “Poiesis”, che dirigerà dal 1993 sino al 2005. Interessante la pubblicazione nel 1995 del “Manifesto della Nuova Poesia metafisica”, che redige insieme ad altri poeti molto noti nel panorama letterario. Ha pubblicato, inoltre, numerosi saggi sulla poesia moderna e contemporanea ed alcuni racconti e romanzi di elevato spessore culturale.

*

D) Le sue poesie hanno varcato i confini italiani, sono state tradotte in spagnolo, bulgaro e adesso in inglese. La traduzione riesce sempre a mantenere intatto il significato di una lirica, nel momento in cui non è possibile realizzarla in modo letterale?

R) La traduzione è importante, innanzitutto perché è un dialogo tra le lingue e le culture, è una specie di sistema di vasi comunicanti tra le culture ed è utilissima per ampliare la visione che una cultura ha di se stessa. La traduzione è uno specchio che ti consente di vederti con altri occhi e di verificare se il tuo discorso ha la forza di uscire dalla cultura di provenienza, oppure no.

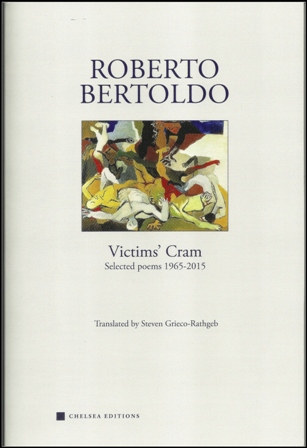

D) In questi giorni è stata pubblicata negli Stati Uniti la sua Antologia di 320 pagine “Three Stills in the Frame” – Tre fotogrammi dentro la cornice – (Chelsea Editions). Questa sua opera rappresenta un avvenimento di un certo rilievo per la poesia italiana, un biglietto da visita del Made in Italy, come si usa dire oggi, anche se apparentemente riservato all’élite della cultura americana. Vorrebbe parlarmi di questo avvenimento, in un momento storico complesso, in cui la cultura italiana è sofferente e stenta a varcare i confini nazionali?

R) Ho sempre pensato che la poesia di un’epoca storica è l’espressione artistica che «rappresenta» nel modo più alto e sintetico la cultura di un popolo in un dato momento storico, la rappresenta nel senso che la custodisce e la tradisce. Voglio dire che i contemporanei fanno sempre una certa fatica a riconoscere la voce di un poeta del loro tempo, se lo riconoscono subito e lo acclamano come loro poeta, allora si tratta di un poeta minore, che viene incontro al gusto medio del pubblico. Facendo questa antologia per il pubblico americano ho voluto dare della mia poesia una idea europea piuttosto che italiana, ho selezionato le poesie più europee; ho voluto dare l’idea di un poeta che proviene da quella grande esplosione di creatività, di arte e di scienza che è stato il Rinascimento italiano. In tal senso, io mi considero un epigono di Machiavelli e di Leonardo piuttosto che un erede di Montale. Non so se la critica americana si accorgerà di questo aspetto, io lo spero. Mi sono sempre posto il problema di uscire dal Novecento italiano, la sua storia non è stata certo esaltante; di avere uno sguardo stereometrico, di guardare all’Europa: ai grandi poeti polacchi, ai russi, ma anche agli svedesi come Tomas Tranströmer e ai norvegesi come Rolf Jacobsen.

D) Vedo che nella copertina del suo libro c’è una foto del 1946, raffigurante i suoi genitori giovani, che camminano in una strada di Roma. Come mai questa scelta di mettere una foto di famiglia nella copertina di un’Antologia di poesia?

R) L’immagine posta in copertina del libro riprende una foto scattata da un fotografo di strada a Roma nel 1946 con una Kodak. All’epoca, mio padre era disoccupato, tornato dalla guerra, aveva perso il negozio che aveva a Roma. Il proprietario del negozio gli notificò l’importo dell’affitto da pagare per i quattro anni della guerra, mio padre che non aveva i soldi fu costretto a chiudere il negozio e a restare disoccupato. Così fu trattato un servitore della patria. Io non ero ancora nato. Comincia qui la mia poesia, dagli anni Quaranta. Il dopoguerra, la fame e la disgrazia dei miei genitori. Tornato dalla guerra, mio padre sposa mia madre. Un episodio d’amore. La mia Antologia vuole essere un omaggio alle generazioni di italiani che hanno rifatto l’Italia dopo il disastro del fascismo e della guerra, e la poesia “Tre fotogrammi dentro la cornice”, la più lunga che io abbia mai scritto, ripercorre la storia privata dei miei genitori nello scorcio del Novecento; la vita privata si confonde e si sovrappone, nella poesia, alla vita pubblica: il fascismo (mio padre era comunista), la guerra, il dopoguerra, la caduta in disgrazia economica dei miei genitori, la mia nascita, mia madre, la donna più bella del mondo agli occhi di me bambino, mio padre che a quaranta anni ricomincia tutto daccapo, da disoccupato, e si mette a fare il calzolaio, e poi, in seguito, negli anni Sessanta, metterà su una bottega di vendita di scarpe. Così, mentre scorrono gli eventi della guerra fredda, i miei genitori invecchiano, io divento grande e comincio ad invecchiare anch’io, l’Italia peggiora e invecchia. E poi la corruzione delle menti, quella corruzione antropologica che purtroppo ha attinto gli italiani. Di qui la mia scelta di andare a fare, dopo gli studi di lettere, un mestiere utile al mio paese, andai a fare il direttore di carcere. Ho girato molti penitenziari del nord e del centro dell’Italia. E poi, i giorni nostri: la crisi, che non è solo economica, ma spirituale, antropologica, crisi del «sistema Italia» ormai, temo, non più riformabile.

D) Il libro si apre con una poesia, dove è presente sua madre, che ricompare insieme a suo padre, nella bellissima lirica “Tre fotogrammi dentro la cornice”, che dà il titolo al volume e riprende l’immagine dei suoi genitori, messa in copertina. Inoltre, il libro è disseminato di figure femminili, volta a volta diverse: Marlene, Beltegeuse, Enceladon, la dama veneziana in maschera, Madame Zorpia e Madame Zanzibar e tante altre ancora. Quale significato racchiude tutto questo affollamento di figure femminili?

R) Stavo dicendo che Marlene, Beltegeuse, Enceladon, Simonetta Vespucci, la dama veneziana in maschera, Madame Zorpia e Madame Zanzibar e tante altre ancora, sono tutte personificazioni e personaggi del «femminile», sono sosia di mia madre. Il «femminile» ha attraversato tutto il mio immaginario, e quindi attraversa anche il mio Novecento poetico. La vecchiezza delle donne corrisponde alla vecchiaia del Novecento, e la mia poesia vuole essere la palinodia, il compianto per la vecchiaia di un secolo che ha coinciso anche con la mia personale maturità, e lo scacco di non essere riuscito a dare un contributo maggiore per la riscossa del mio paese. Forse con la poesia ci sono riuscito. Forse. Ma non credo, la mia poesia porta un messaggio di cui gli italiani non hanno bisogno.

D) Quale è, ove ci fosse, il filo conduttore tra tutti questi personaggi?

R) Non so quale sia il filo conduttore tra tutti i personaggi e le personificazioni, maschili e femminili, presenti nella mia poesia. Tra le personificazioni maschili ci sono Tiziano, Vermeer, Rembrandt, Velazquez, poeti come Brodskij, Ariosto, Dante; musicisti come Ciajkovskij, Vivaldi; personificazioni di entità astratte: il Signor K., Anonymous, il Signor Cogito (personificazione del filosofo), l’imperatore Costantino (colui che rifonda l’Impero su una menzogna), il Signor Retro, il Signor Posterius, il Signor K., il Commissario, e poi ci sono gli Angeli: l’angelo della storia Achamoth, gli angeli Raffaele, Asraele, Shemchele e i falsi angeli come Sterchele (nato da un difetto di pronuncia dell’Altissimo); e poi ci sono i filosofi che non si piegano, come Carneade, che resiste in un interrogatorio drammatico alle domande degli angeli inquisitori, Munkar e Nakir. In realtà, è una lotta drammatica di tutti contro tutti, una belligeranza universale, quella che ha attraversato il Novecento con le sue tre guerre mondiali. La volontà di potenza nel suo massimo dispiegamento di forze in atto. Ecco, forse il filo conduttore è questo: la volontà di potenza dispiegata dalla nostra epoca tecnologica, quello che un filosofo come Heidegger con una espressione poetica ha chiamato «l’oblio dell’essere».

D) Il prefatore Andrej Silkin afferma che la sua poesia è il tentativo più arduo ed ambizioso fatto dalla poesia italiana, per superare la poesia d’occasione: la poesia diario iniziata dal più grande poeta del Novecento italiano, Eugenio Montale. Vorrebbe spiegarmi cosa significa “superare”, ovvero, andar oltre Montale?

R) «Superare Montale», nel senso da attribuire a questa frase di Andrej Silkin, significa fare una poesia che corrisponda ad un progetto « für ewig » (per sempre), una poesia che corrisponda ad «una Grande Visione», e non ad una poesia di occasioni, diaristica, in minore, scettico-urbana, personalistica, privatistica, psicologica come quella che Montale farà da Satura (1971) in poi. Seguito a ruota da tutta la poesia italiana del tardo Novecento. È questa l’accusa che rivolgo alla poesia italiana del dopo Montale, quella di non essersi saputa liberare da questa visione scettico-ironica, diminutiva, minimale che poi ha dato risultati estetici molto discutibili e ha avviato la poesia italiana del secondo Novecento a un lento e inarrestabile declino.

D) Lei è nato ad Istanbul, o meglio, mi correggo, a Costantinopoli nel 1949 per poi trasferirsi a Roma con la sua famiglia. Che senso ha avuto per lei questa duplice appartenenza alle due capitali dell’antico Impero romano?

R) Mi piace pensare che per una bizzarria del caso io sia nato a Costantinopoli in quanto i miei genitori nel 1949 si trovavano lì per il commercio di pellami che faceva mio padre. All’età di tre mesi dalla mia nascita i miei genitori mi hanno portato a Roma, ma, probabilmente, qualcosa è restato nella mia immaginazione (sono stato un bambino straordinariamente immaginativo) di quella antica capitale di un impero pagano ormai tramontato. Questo mi ha aiutato ad estraniarmi da Roma, mi ha fatto sentire sempre un po’ estraneo in Italia, un po’ diverso dagli altri ragazzi e adolescenti della mia età. Con il tempo ho capito che questa duplice appartenenza immaginativa alle due capitali dell’antico impero romano poteva essere un fattore positivo, e positivo per la mia poesia. È questo il motivo per il quale ho scritto e pubblicato il romanzo Ponzio Pilato che nel 2016 uscirà negli Stati Uniti in traduzione inglese. Mi sono spesso chiesto se io al posto di Ponzio Pilato mi sarei comportato come lui o avrei scelto di oppormi alla richiesta di pena capitale per Gesù pronunziata dal Sinedrio. E mi sono dato una risposta. Avrei liberato quell’innocuo predicatore e avrei sfidato le ire del Sinedrio.

D) Ho letto il suo romanzo “Ponzio Pilato”, edito nel 2011. Che cosa unisce la figura di Ponzio Pilato alla Roma del terzo millennio?

R) Ponzio Pilato, il quarto Procuratore della Giudea, è stato il plenipotenziario di Roma. Lui è l’Occidente, quell’Occidente che osserva l’Oriente ma non lo comprende. Anche davanti a Gesù, Pilato non riesce a comprendere quel “mondo”, la famosa domanda: «Che cos’è la verità», che Pilato rivolge a Gesù, ci rivela subito la statura intellettuale di Pilato, il quale non è affatto uno sciocco. La domanda di Pilato è centrale e strategica insieme, lui vuole capire dalla risposta di Gesù se l’uomo è pericoloso per le leggi di Roma o se non lo è. E la deduzione di Pilato è straordinariamente acuta, comprende che il messaggio di Gesù è un messaggio di pace spirituale, che non si tratta di un ribelle pericoloso. La Roma del terzo millennio è simile al mercato del Tempio di Gerusalemme dove si affollano i mercanti e gli strozzini, dove si vende il denaro e si compra la corruzione. La Roma attuale non è nulla di più di un puntino sulla carta geografica, non significa nulla. Il nichilismo della Roma attuale lo si ritrova intatto nella mia poesia, ma ribaltato, rivoltato, perché la mia poesia si nutre di una «Grande Visione». La mia poesia vuole essere un atto di drastica accusa contro la corruzione del mio paese.

D) Che peso ha il passato nei suoi versi?

R) Dal passato ho imparato una cosa, una cosa che mi diceva mio padre calzolaio: «Non accettare mai di fare un passo indietro»; e poi ho in serbo un’altra massima, del capo indiano Tachka Witka (più noto come Cavallo pazzo): «Un grande capo deve seguire una Grande Visione come l’aquila insegue il profondo blu del cielo». Ecco, queste sono le due gambe spirituali e filosofiche sulle quali ha poggiato la mia poesia e la mia vita. Il passato mi ha insegnato che si può essere sconfitti ma senza mai perdere l’orgoglio di aver difeso ad oltranza la propria posizione. Come parla il filosofo Cogito nelle mie poesie, lui dice che «bisogna tenere il punto, alla fine il punto vincerà sulla linea». Non sono sicuro se Cogito abbia ragione o torto, questo lo vedranno solo i posteri. Del resto, credo che il lettore di un libro di poesia voglia sapere questo: come comportarsi nella vita, con quale azione rispondere a una ingiustizia, come poter essere un cittadino migliore. Tutto il resto è chiacchiera di letterati.

D) Esiste un trait d’union fra passato e presente, due epoche culturali con logiche differenze?

R) Oggi siamo nell’epoca della superficie. I media, il video, internet, la politica sono emanazioni della superficie, sono effetti dell’«oblio dell’essere». Viviamo come pattinatori su una superficie ghiacciata (anestetizzata), la superficie della medietà superficiaria. Non abbiamo più alcuna relazione che ci unisce a ciò che nel lontano passato siamo stati, penso al Rinascimento, penso a quel grande crogiolo di civiltà che è stato l’impero pagano di Roma, penso alla generazione che ha fatto l’Italia dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale, penso a Giordano Bruno che, per tenere il punto affronta il rogo con coraggio, penso a Galilei costretto ad una umiliante abiura dall’Inquisizione, penso a Gramsci che in prigione scrive i suoi quaderni, penso a Leopardi che affida allo Zibaldone i suoi pensieri. Oggi c’è una grande stanchezza e una grande sfiducia. Siamo arrivati al capolinea della storia di un insieme di popoli diversi che si chiamano oggi italiani.

D) Un critico, di cui non ricordo il nome, una volta disse che la sua poesia è come “anestetizzata”: le immagini, le parole sembrano private di emozione, come se non dovessero più entrare nell’umana sfera emotiva. Condivide questa chiave di lettura?

R) L’anestesia è quel composto chimico che si dà ad una persona per non farle sentire il dolore di un intervento chirurgico. Bene, anche la lingua italiana ha subito un intervento del genere, è stata anestetizzata per impedirle di avvertire il «dolore» che la comunità sentiva. Questa anestetizzazione della lingua di relazione, quella che parliamo tutti i giorni, è un fenomeno in atto da tempo, da almeno trenta quaranta anni. La vita antropologica di un popolo è stata anestetizzata, è stata isolata dal dolore, e così questo popolo è andato incontro al suo destino senza, paradossalmente, avvertire alcun dolore, ma con una specie di inerzia, di indifferenza, di noia, senza essere capace di alcuna reazione. Ecco, io non ho fatto altro che costruire una «forma poetica», un lessico, uno stile che recepisse quanto avvenuto nella società italiana. Non è quindi la mia poesia ad essere «anestetizzata», ma è la società italiana che ormai si è «anestetizzata». Come poeta non potevo che usare quella lingua.

D) Perché ha dovuto ricorrere all’anestesia delle parole?

R) Perché il poeta deve il massimo rispetto alle «parole», le deve prendere per quello che esse sono diventate, cioè «prive di emozioni»; le parole si sono «anestetizzate», non veicolano più un significato, una comunità in crescita, ma una comunità ripiegata su se stessa, una comunità in declino, che si alimenta di falsi idoli e accudisce false verità. Se la lingua italiana, quella parlata dal popolo, si è «anestetizzata», bene, il poeta non ha il diritto di intervenire con interventi «estetici» o di micro chirurgia migliorativa. Il poeta deve essere incorruttibile: deve prendere quello che la lingua gli dà, non deve abbellirla, non deve vestirla di orpelli.

D) Sempre a proposito di Andrej Silkin, nella prefazione il critico scrive che la “costellazione” dei suoi poeti con i quali interloquisce è la seguente: Osip Mandel’štam, Arsenij Tarkovskij, Milosz, Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski, Eliot, Tranströmer; insomma, il critico sostiene che lei guarda ad est e a nord dell’Europa, che ha poco a che vedere con la poesia del tardo Novecento italiano. Stanno veramente così le cose?

R) Una volta un lettore mi disse che le mie poesie gli sembravano scritte da un poeta straniero, e poi tradotte in italiano, «un bell’italiano», aggiunse, forse temendo di offendermi. Io gli risposi che questo era per me il più grande complimento che un lettore poteva farmi. Le cose stanno così, ho sempre cercato di scrivere le mie poesie come se fossi uno straniero, un marziano, sbarcato, per caso, a Roma, costretto a scrivere in italiano ma rimanendo pur sempre straniero. Ecco, questa estraniazione mi ha consentito di assorbire dalla grande tradizione europea, dai poeti da lei citati e da altri, tutto ciò che era possibile assorbire. La mia poesia ha poco a che fare con la tradizione del Novecento italiano. Forse provengo da lontano, da quella capitale immaginaria dell’Impero d’Oriente che è stata Costantinopoli dove sono nato. Provengo dalla periferia dell’impero, ma vivo da sempre a Roma, che è pur sempre una capitale cosmopolitica, cafona e inaffondabile nella sua medietà e nella sua inimitabile creatività.

D) Per concludere il nostro piacevole incontro, mi consenta una domanda: perché la poesia oggi, perché un libro di poesia?

R) Non c’è un perché. La poesia è un atto di creazione, si crea qualcosa dal nulla, che prima non esisteva. È qualcosa di incredibile, no? Un libro di poesia è una sorta di epitaffio spirituale di una civiltà. Sono pochi i libri di poesia in un secolo degni di questo nome.

L’anima guarda gli occhi stellati del rospo

L’anima guarda gli occhi stellati del rospo.

I pesci d’argento nuotano contro corrente.

Tumefazioni verdi della putrefazione brillano

sulle mani di madreperla di mia madre

posate sui tasti del pianoforte.

Il quaderno nero sul comò

le poesie vergate con inchiostro di china

i guanti di garza nera

il profumo nella profumiera d’argento.

È l’anima svestita di stelle che salpa

verso la rotonda luna.

Una gonna color fucsia si allontana dalla finestra.

Imperioso entra il vento del nord sbattendo la fronte algida

sulla cartilagine del cosmo.

Mia madre al pianoforte suona un Lied di madreperla.

Nell’ombroso cortile ratti mangiucchiano

la carne bianca di un cadavere.

Una sorella azzurra ripete salmodiando

i versi incantati di Orlando furioso

che brama la bella Angelica, esce dai versi dell’Ariosto

e prende la forma di un cormorano nero

l’uccello degli ampi orizzonti.

«Sì», dice Enceladon da una stella,

«dai rami degli alberi uccelli storpi

prendono un volo sghembo,

vanno verso il sole pallido,

portano nel petto il lutto di mia madre

ammalata di stelle».

(1986)

THE SOUL LOOKS AT THE TOAD’S STARRY EYES

The soul looks at the toad’s starry eyes.

Silverfish swim upstream.

Green tumefactions of putrefaction shine

on my mother’s mother-of-pearl hands

as they rest on the piano keys.

The black notebook on the dresser,

the poems written in China ink

the black gauze gloves,

the perfume in the silver perfume vial.

It’s the soul wearing no stars that sails

towards the round moon.

A fuchsia-colored skirt moves away from the window.

An imperious north wind comes in, its icy forehead

knocks against the cartilage of the universe.

At the piano my mother plays a mother-of-pearl Lied.

In the shadowy courtyard rats nibble

at a corpse’s white flesh.

A sky-blue sister chants

the enchanted lines of Orlando Furioso,

who yearns for lovely Angelica, comes out of Ariosto’s lines

and turns into a black cormorant,

vast-horizoned bird.

“Yes,” says Enceladon from a star:

“Crippled birds fly crookedly off

the branches of trees

flying towards the pallid sun.

In their breast

they carry my mother’s star-sickened grief.”

(1986)

Caro Giorgio L. sei grande, attivo, acuto, Ti saluto con amicizia Tomaso K

"Mi piace""Mi piace"

Carissimo Giorgio, sono felice per questa tua uscita. Con stima e affetto.

Giuseppe Panetta

"Mi piace""Mi piace"

Complimentoni!

"Mi piace""Mi piace"

Ricevo alla mia e-mail da Luigi Celi e lo trascrivo il seguente commento:

Caro Giorgio

ho letto la tua coinvolgente intervista con grande interesse. Complimenti, certo! Ma c’è di più. Ho provato ammirazione per l’Apertura mentale e per l’Orizzonte estetico-filosofico che si dispiega sotto gli occhi di chi legge, un Infinito oltre ogni siepe.

Per altro c’è anche da dire che i tuoi versi sono ricchi di una evocatività sorprendente, arcaica insieme e modernissima.

Un abbraccio e buon ferragosto. Luigi Celi

"Mi piace""Mi piace"

Concordo pienamente con il parere di Luigi Celi. Si deve andare molto lontano per trovare un altro poeta come Giorgio Linguaglossa, prismatico immaginifico pensatore, generoso lettore di 1,000 libri di filosofia e di 10,000 libri di poesia.

In particolare, l’intervista mette bene in mostra lo sguardo acuto e di grande esperienza di Giorgio sulla situazione della poesia oggi, non solo in Italia – bisogna capire che la sua esperienza ce l’hanno pochi altri. E, forse, quasi inconsapevolmente, l’intervista svela anche uno dei grandi segreti per uscire dal provincialismo e dall’angustia mentale che ovunque vediamo: aprirsi, sempre aprirsi, avere un’inesausta curiosita’ mentale verso il mondo, anche verso quelle cose che non sembrano meritare attenzione.

Coraggio, visione, indefessa volonta’ di continuare per una strada attualmente abbastanza buia e povera di indizi, di lumi. Sono le qualita’ di cui ha bisogno un poeta oggi.

Una volta penetrato il caratteristico stile di understatement di Giorgio, capisci che lui ha queste qualita’.

"Mi piace""Mi piace"

Ricevo alla mia e-mail e Trascrivo il seguente commento di Ubaldo de Robertis:

Carissimo Giorgio, ho scritto queste poche righe che ti riguardano. Se le ritieni adeguate puoi inserirle nel Blog.

– Per estromettermi dal dolore di recente mi hanno anestetizzato, a lungo e in modo massiccio. Tutt’ora ne percepisco i postumi e ne subisco le conseguenze. Che so riconoscere. Nella Poesia di Giorgio Linguaglossa non trovo parole, versi anestetizzati, privi di emozione. Il mondo nascosto nella sua coscienza emerge con suggestiva purezza attraverso un linguaggio affatto individuale, ma comunitario, coinvolgente. Come in Blumenbilder resto colpito dalle sequenze di immagini a volte statiche, più spesso in movimento, quasi teatralizzate, iscritte in spazi e tempi differenti, dissonanti, con un carico di elementi di fascino, di suggestione e inquietudine.

/Una gonna color fucsia si allontana dalla finestra/

/Imperioso entra il vento del nord sbattendo la fronte algida sulla cartilagine del cosmo./

Sono lieto per l’accoglienza internazionale riservata all’opera di Giorgio Linguaglossa, e sono certo che l’Antologia “Three Stills in the Frame” farà meglio comprendere le valenze universali della sua Poesia.

Complimenti anche al traduttore Steven Grieco che ha dovuto inseguire le numerose anime che popolano la prodigiosa fantasia, l’acuta riflessione dell’autore, i versi inanellati tra loro, imbattendosi in lemmi talvolta “aristocratici” e arcaici.

(Ubaldo de Robertis)

"Mi piace""Mi piace"

Anzitutto felicissimo per la positiva conclusione delle vicende di salute di Ubaldo De Robertis, che stimo come poeta e Uomo. Concordo con chi definisce l’uscita del libro di Linguaglossa un evento per la poesia italiana, quella buona, perché lo è.

"Mi piace""Mi piace"

Complimenti a Giorgio per il suo libro e a Steven Grieco per il lavoro di traduzione. I migliori auguri a entrambi.

Inoltre, mando cari saluti a Ubaldo De Robertis.

"Mi piace""Mi piace"

Sto cercando di rendere battagliera la paura e, seguendo il personale consiglio di Giorgio Linguaglossa, non intendo arretrare. Ringrazio Giuseppina Di Leo,Flavio Almerighi e gli altri amici dell’Ombra che hanno inteso stendere un mantello rassicurante intorno alle mie spalle.

Ma ritorniamo sull’uscita dell’Antologia “americana”del Linguaglossa prendendola come un punto di onore per il nostro Paese.

Ubaldo de Robertis

"Mi piace""Mi piace"

Ubaldo, stai meglio? un abbraccio Ivan

"Mi piace""Mi piace"

Caro Ubaldo,

la tua stima mi ha commosso, credimi, ma non perché io mi creda un poeta laureato, io mi considero un modesto artigiano della parola che ha lavorato duramente in questi ultimi trenta anni per migliorarsi, leggere, rileggere i medesimi libri finché qualcosa non mi entrava nel comprendonio, e poi vivere, avere a che fare non con la poesia ma con gli altri esseri umani. La poesia non esiste. Questo ho imparato durante il lungo tragitto che mi portava alla comprensione della vita. E poi, una convinzione: tutto è migliorabile di ciò che scriviamo… chi si crede arrivato, è già morto, è uno scrittore finito.

Grazie ancora per le tue parole. E ritorna presto tra di noi.

"Mi piace""Mi piace"

Ricevo alla mia email e trascrivo il commento di Laura Canciani.

Caro Giorgio,

quello che mi ha più colpito delle risposte da te date alle domande della intervistatrice è stato il tuo rispondere come cittadino, prima ancora che come poeta, direi come uomo di Stato, di uomo delle Istituzioni, piuttosto che come letterato; insomma, vorrei dire che tutte le tue argomentazioni sottese nelle tue risposte sono considerazioni di un uomo politico, che abita la polis e che lotta per la sua Città. Mi ha sorpreso il fatto che tu ti dichiari apertamente “epigono di Machiavelli e di Leonardo piuttosto che un erede di Montale”. Qui, a mio avviso, c’è il nocciolo della tua poesia, che può anche non piacere, che è scostante ed urticante ma è una poesia di un cittadino prima ancora che di un letterato, un cittadino che si rivolge ad altri cittadini. e questo è un dato niente affatto ovvio per la nostra tradizione fatta di poeti laureati e poeti eletti da un ristretto circolo di iniziati:

io mi considero un epigono di Machiavelli e di Leonardo piuttosto che un erede di Montale. Non so se la critica americana si accorgerà di questo aspetto, io lo spero. Mi sono sempre posto il problema di uscire dal Novecento italiano, la sua storia non è stata certo esaltante; di avere uno sguardo stereometrico, di guardare all’Europa: ai grandi poeti polacchi, ai russi, ma anche agli svedesi come Tomas Tranströmer e ai norvegesi come Rolf Jacobsen.

E poi, c’è la questione del Novecento. Il secolo dei tuoi genitori, il tuo secolo, il secolo che ha visto tre guerre mondiali ed un olocausto, più altri eccidi vari di popolazioni (mai accaduto prima nella storia degli uomini), “Il secolo breve” come lo ha definito Eric Hobsbawn. La tua è una poesia che riflette su questi avvenimenti e sulla condizione umana. Non mi meraviglia, quindi, che la tua poesia sia qualcosa di urticante, di indigeribile per i letterati mediatici di facebook e di twitter di oggi. Tu sei davvero un poeta anacronistico, appari fuori del tuo tempo perché ci sei dentro fino al collo. Direi, con una battuta, che sei l’antitodo alla poesia di un Magrelli e dei riduzionisti o, come tu li chiami, dei “minimalisti”. Ma forse la tua medicina è un farmaco troppo forte per il corpo malato dell’Italia di oggi, un farmaco di cui, come tu scrivi, “forse gli italiani non ne hanno bisogno”.

Mi viene in mente l’enciclica di papa Francesco, dove è detto: «LA REALTÀ È SUPERIORE ALL’IDEA» E «IL TEMPO È SUPERIORE ALLO SPAZIO». È un paradosso, lo so, ma la tua parola (poetica e non) è analoga a quella di Francesco, è diretta «a tutte le persone di buona volontà», tende al ritorno alla “realtà”, sei un poeta realista nel senso più alto, un poeta che si sporca le mani con la storia degli uomini e le loro brutture. Un poeta di ampi orizzonti che segue una Grande Visione, come dici tu ricordando le parole del capo indiano Tachka Witka: “Un grande capo deve seguire una Grande Visione come l’Aquila insegue il profondo blu del cielo”.

"Mi piace""Mi piace"

Ricevo alla mia e-mail e lo trascrivo questo commento di Edith Dzieduszycka

Caro Giorgio,

avevo letto la tua intervista con interesse prima di partire in vacanze a Bolsena dove sono stata senza computer, e mi promettevo di rileggerla al mio ritorno. Cosa fatta. Ho cercato di fermarmi sui passaggi che più mi hanno colpita.

“Difficoltà dei contemporanei di riconoscere la voce dei poeti del loro tempo”. All’inverso si tratterebbe di “un poeta minore”. Speriamo dunque di rimanere nell’ombra!

Mi ha rattristata la storia amara di tuo padre. Tu dici: “La vita privata si sovrappone, nella poesia, alla vita pubblica. Il fascismo, mio padre comunista (il mio gaullista)… guerra e dopoguerra”. Anche per me è stato così. Per tutti noi, credo. È il brodo dai sapori più variegati nel quale nuotiamo dalla nostra nascita.

“L’Italia peggiora e invecchia (anche la Francia!) con la corruzione delle menti”. Male che sembra inestirpabile.

“Direttore di carcere”! È stata una sorpresa. Non ti ci vedevo. Dal carcere alla poesia, strano percorso! Esperienza probabilmente a volte traumatizzante ma piena d’insegnamento che ti avrà dato materiale per molte riflessioni.

Attraverso figure femminili per te importanti, tra cui spicca quella di tua madre, tentativo tuo di “dare un contributo maggiore per la riscossa del mio paese… Forse con la poesia ci sono riuscito. Forse, ma non credo, la mia poesia porta un messaggio di cui gli italiani non hanno bisogno”. Conclusione pessimista che chiede e ottiene, per fortuna spesso, smentita.

“…Lotta drammatica… volontà di potenza”. Il “filo conduttore” che riesci a vedere e ad impersonificare in tutti i tuoi protagonisti. Anche lì visione nera della Storia, del passato, vicino e lontano, come del presente.

“…Andare oltre Montale?” Guardare oltre l’orizzonte limitato e meschino del quotidiano, abbeverarsi all’intramontabile, se non all’assoluto, parola troppo grossa!

“Duplice appartenenza”, anche se eri appena nato quando sei arrivato dalla Turchia in Italia (come mio figlio, sei mesi, io più grande, 32 anni) ma sento ancora, anche se sempre di meno, quella estraneità che mi fa guardare un po’ “da lontano” le cose di qua come di là. Un certo senso di relatività e di scetticismo che ormai in questo nostro mondo “globalizzato”, altra parola ormai usurata, va in scena sempre di più.

“La Roma del terzo millenio simile al mercato del tempio di Gerusalemme dove si affollano i mercanti e gli strozzini, dove si vende il denaro e si compra la corruzione… La Roma attuale: punto sulla carta geografica.”

Sconfitta e orgoglio non incompatibili. Basta “–tenere il punto… che vince sulla linea…”

Pattiniamo …”sulla superficie della mediacità superficiaria”. Bella formula! Oggi “grande stanchezza e grande sfiducia…”

“Private di emozioni le sue parole? “Non ho fatto che costruire una forma poetica… un lessico, uno stile che recepisse quanto avvenuto nella società italiana.” Non quindi la mia poesia ad essere “anestetizzata”, ma la società italiana. Direi forse non soltanto lei, con l’occultamento premuroso di ogni forma di morte privata, accanto all’esibizione, di più, all’esibizionismo della violenza a tutti i livelli. Strano paradosso. Basta aprire giornali e TV e guardare i programmi dei film proposti ogni sera, a noi, passa, abbiamo visto altro, ma ad una gioventù bombardata da queste immagini, e lei, sì, anestetizzata.

Perché ha dovuto ricorrere “all’anestetizzazione delle parole”? Tutto il paragrafo seguente mi ha fatto capire meglio ed apprezzare quello che hai scritto nel tuo sito sul mio ultimo libro. “Il poeta non ha il diritto di intervenire con interventi “estetici” o di microchirurgia migliorativa.” Deve mostrare la realtà, nuda e cruda. “Deve prendere quello che la lingua gli dà, non deve abbellirla, non deve vestirla di orpelli.”

Poesie tue scritte da uno straniero, poi tradotte in un “bel italiano”! Per te “il migliore complimento!” Comunque poesia scritta in e per “una capitale cafone e inaffondabile nella sua medietà e inimitabile creatività.”

Atto di creazione : far sorgere “qualcosa dal nulla”. Cosa c’è di più bello?

Tu, io, e molti altri, diciamo: Niente.

Con un caro saluto.

Roma 31 agosto 2015 Edith Dzieduszycka

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giorgio,

per caso (anche se non credo al caso, ma penso ci sia sempre un motivo preciso per cui le cose, come le persone, accadono sui nostri passi e che, poi, impieghiamo il resto della nostra scrittura a chiederci il motivo e il fine di quell’incontro) ho aperto dal tuo profilo FB il link che mi ha portato qui e ho finalmente “incontrato” Giorgio Linguaglossa, foss’anche nelle parole (comunque ottimizzate per la pubblicazione) di una bella e interessante intervista. Non ho letto tutti i commenti per non lasciarmi intimorire dalle conoscenze altrui soprattutto sulla Poesia, motivo per il quale spesso soprassiedo al commentare, ma ci tenevo a farti sapere che, per quanto si voglia o si debba tendere all’allontanamento dell’Io poetico, al fuggire personalismi o altre così definite o pensate “mediocrità” della poesia di questo momento (come ho spero bene capito dalle quotidiane letture del tuo stesso blog), per il lettore ritrovare “momenti” del poeta in quello che legge è una sorta di conforto, quasi a renderlo più vicino ai mortali, a noi che fondamentalmente vediamo ancora il Poeta come qualcuno fiori dal proprio “territorio” (e mi rifaccio alle tue stesse parole), un marziano che poco o nulla il più delle volte ha a che fare con l’ordinaria quotidianità.

Allora, permettendomi un pizzico d’ironia congeniale al mio carattere, proporrei di seguitare a scrivere poesia di livello superiore, seguendo le tracce che tu stesso suggerisci nei commenti vari e, poi, magari, corredare il tutto con proficue interviste che svelino anche il poeta, che ne pensi?

Auguri per il libro e complimenti per alcuni “momenti” che ho letto con emozione nell’intervista e che tanto cercavo nell’immagine di te.

"Mi piace""Mi piace"

*errata corrige: fiori (che pure male non ci sta) si legga “fuori”

"Mi piace""Mi piace"

cara Angela Greco,

davvero, credo di essere un modesto artigiano della parola. “Poeta” è una parola troppo grossa, oggi caduta in disuso per via della grande diffusione di questo termine nella società mediatica. Ritengo di sottolineare che non mi permetterei mai di dichiarare valori assoluti, quelli lasciamoli ai pessimi teologi, del resto è il loro mestiere quello di avere delle certezze fideiussorie. Io non ho alcuna certezza, come tutti i cittadini che viaggiano nel mondo, ma una certezza ce l’ho, quella di considerare le mie incertezze molto più preziose di tutti i cinismi e i perronismi opportunistici di cui è ricco il nostro paese.

Perché me la prendo con il Montale di “Satura”?, ma è chiaro: perché lui era il più grande poeta del Novecento, spettava a lui la posizione di capofila, e il fatto che si sia tirato indietro dinanzi alla volgarità della società di massa, non lo solleva dalle sue responsabilità (estetiche, etiche e politiche). Montale è quindi il massimo responsabile della deriva estetica, etica e politica, e direi anche spirituale del nostro paese. Seguito a ruota da tutti gli altri poeti di minore levatura.

Bene, i miei genitori, e migliaia e migliaia di altri italiani della generazione di Montale (come mio padre) non erano affatto cinici, non nutrivano il distacco e la sovrana ironia di cui poteva fregiarsi Montale davanti alla cruda realtà della volgarità della società di massa. Non è vero quanto dichiarato in poesia e negli atti dai letterati che sono venuti dopo Montale che la migliore pietanza è l’ironia e il cinismo. Questo è falso. La poesia è un lavoro serio che non ama il falso e il cinismo, che rifugge dal falso e dal cinismo e dall’opportunismo.

"Mi piace""Mi piace"

confermi, con questo tuo commento, che più si è “ad un certo livello” e più si è semplicemente “persone” (al contrario dei mediocri, che subito si innalzano a padreterni).

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giorgio, so che non ti piacciono i “complimenti”. Per questo motivo mi astengo, desiderando dirti che, oltre alle tue doti culturali, apprezzo molto la tua umanità.

"Mi piace""Mi piace"

Grazie caro Mario per la tua stima nei miei confronti, che è ricambiata. Una volta ho letto una massima di Tachka Witka soprannominato Cavallo Pazzo il grande capo indiano che sconfisse e umiliò i soldati di Custer, ed era questa: “Un grande capo deve avere una Grande Visione e deve seguirla con tutte le sue forze come l’aquila insegue il profondo blu del cielo”. Ecco, il grande poeta è simile ad un grande generale, deve seguire e inseguire una sua Grande Visione…

"Mi piace""Mi piace"

complimenti Giorgio

"Mi piace""Mi piace"