Testo e immagine di Lucio Mayoor Tosi

.

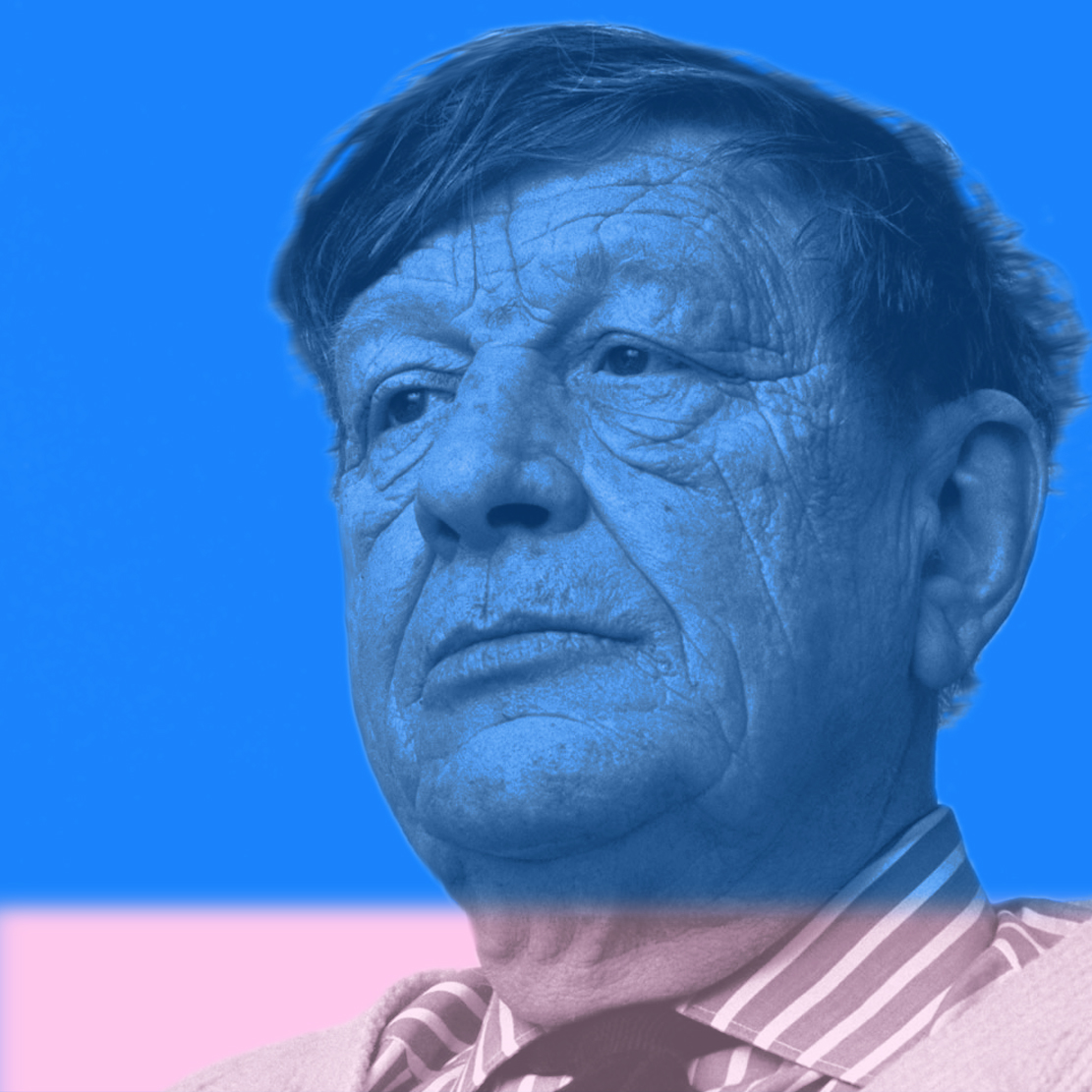

Milan Nápravník nasce in Cecoslovacchia nel 1931 e da circa quarant’anni vive in Germania. Conseguita a Praga la maturità scientifica, lavorò per un anno nelle miniere d’oro di Jílové, vicino Praga, dopo essere stato etichettato, essendo uno studente appassionato di jazz, come un “ammiratore dello stile di vita americano”. Dal 1952 al 1957 studiò drammaturgia alla Facoltà di Studi cinematografici dell’Accademia delle arti performative di Praga. Dopo tre anni di lavori provvisori, nel 1960 iniziò a lavorare alla Televisione cecoslovacca come direttore artistico della redazione per le Trasmissioni per bambini e ragazzi. Dalla seconda metà degli anni 1950 collaborò con il Gruppo surrealista di Praga, la cui attività non fu immune da intrichi perpetrati dalla polizia segreta e i cui tentativi di esporre o pubblicare le proprie opere furono ostacolati dai divieti delle Autorità. Fece il suo debutto letterario nel 1966 con la raccolta Básně, návěstí a pohyby (Poesie, avvisi e movenze), pubblicata privatamente e in numero limitato nell’edizione Speciálky dal pittore František Muzika. Emigrò dopo l’occupazione sovietica del 1968, dapprima a Berlino occidentale per alcuni mesi e, successivamente, a Parigi. Dal 1970 si è stabilito definitivamente a Colonia. Duranti gli anni dell’esilio, lavorò prima come redattore radiofonico e successivamente, dalla metà degli anni 1980, come pittore, scultore e fotografo artistico freelance.

Nel 1977 ha scoperto l’originale metodo fotografico dell’inversaggio: “l’unione inversa di parti bilateralmente simmetriche” di una struttura naturale (cortecce, pietre, ecc.). Nel 1978 organizzò a Bochum, in Germania, un’ampia mostra internazionale dell’arte surrealista e immaginativa, Imaginace (Immaginazione). Ha soggiornato più volte per lunghi periodi in Indonesia, dove ha portato avanti studi etnografici sulle isole Borneo (Kalimantan), Giava, Sulawesi, Bali e Nuova Guinea (Irian Jaja). Ha scritto varie opere poetiche, dalle quali è possibile tracciare lo sviluppo della sua arte, a partire dagli esperimenti linguistici, che sottolineano il carattere emozionale dell’espressione e dell’attività poetiche, fino alla poetica plasmata dalla contemplazione, che registra il movimento della realtà interiore. Quello che al momento è possibile considerare il culmine dell’opera di Nápravník, l’opus magnum Příznaky pouště (Deserte visioni, 2001), è una vasta parabola sul minaccioso stato della civiltà contemporanea; contro il nostro mondo inquinato e sovrappopolato, contro l’aggressività e le tendenze distruttive, si pone il flusso iettatorio di pensieri e immagini della vita interiore, – “l’assiduo tentativo del narratore di conservare desideri, speranze, amore e immaginazione, ‘e di non lasciare che alle nostre spalle le vie dei nostri desideri si coprano d’erba’ (A. Breton) e ciò nonostante tutto il pessimismo di Nápravník.” (rivista Tvar, aprile 2002). È autore anche di vari studi e saggi teorici. Negli anni 1990, suscitarono grande interesse alcuni suoi saggi dove metteva a frutto lo studio sistematico pluriennale nel campo della storia delle religioni.

(Antonio Parente)

Dalla lettera di Milan Nápravník al traduttore Antonio Parente a proposito del romanzo Deserte visioni (14 febbraio 2013)

[…] Sicuramente avrà capito che non è necessario, o persino desiderabile, tradurre i capitoli mantenendo lo stesso ordine cronologico del libro. Scelga pure quelli di maggiore impatto emotivo e sistemi gli altri a suo piacere; sono molto curioso di vedere che tipo di testo verrà fuori. Le assicuro che anch’io ho disposto in larga misura i paragrafi del testo in maniera casuale.

Quali difficoltà e misteri può presentare questo libro? Il fatto di ignorare la causalità logico-letteraria, tipica dei romanzi, e spesso di invertire la freccia del tempo. Inoltre, ammette, come la vita stessa, il presunto “errore drammaturgico” vale a dire il deus ex machina. Come nella vita, c’è una ripetizione letterale della situazione nel testo e le storie si sviluppano fianco a fianco, parallelamente piuttosto che nella tensione drammaturgica delle dipendenze causali. La loro determinazione è data da un campo emotivo comune, oggettivamente creato (imposto) dai tempi e dalle situazioni in cui l’autore e in seguito il lettore si ritrovano. Pertanto, non è assoggettato ai dettami a priori del metodo letterario tradizionale, per cui se nel primo capitolo qualcuno inchioda un gancio al muro, ciò vuol dire che in uno dei capitoli successivi bisognerà appenderci almeno il cappotto. Altrimenti, quell’azione sarebbe drammaturgicamente ingiustificabile e quindi inquietante, indipendentemente dalle migliaia di ganci inutilmente inchiodati nella vita reale.

Non si tratta, però, di un gioco o una sperimentazione formale, ma di una ricerca filosofica. La logica causale della letteratura tradizionale crea, infatti, una falsa idea della significatività della vita e dei suoi processi; per secoli, i romanzi e in generale le opere narrative hanno poi a loro volta influenzato, nella civiltà europea, la vita reale delle persone, i loro pensieri e le loro convinzioni, il loro sforzo, per lo più ignorato, di conformare i comportamenti alla logica causale, secondo lo schema dei personaggi delle storie inventate dai romanzieri.

In realtà, questa è stata ed è la causa di molti disturbi comportamentali personali, che spesso portano a disastri sia personali sia dell’intera società. Ma qui mi sto già spingendo oltre.

Sono consapevole come questa breve dichiarazione lasci molte domande senza risposta. Spero, tuttavia, che la comprensione di base del problema su cui lavoro da alcuni anni richieda soltanto una riflessione sufficiente per diventare in generale più comprensibile. […]

Quarta di copertina:

Deserte visioni è la cronaca a-narrativa di quei momenti straordinari che sanciscono i nostri incontri con fatti che vanno al di là della realtà codificata. Nella tradizione surrealista, lo scritto si rifà alla vera essenza poetica, quella dell’esperienza e della filosofia della vita, alla poesia di pensieri ed emozioni, l’unica capace di creare un mondo in cui valga la pensa vivere, come anche all’inalienabilità della creatività e dell’intelligenza del pensiero e dell’azione umana.

In questo non-romanzo di critica filosofica e sociale alla situazione attuale in cui versa l’umanità, risuona chiaro l’incitamento dell’autore alla necessità di seguire l’imperativo morale di “non sottomettersi mai ai miserabilismi del tempo”.

DESERTE VISIONI

1.

Originò dalle ombre sedute, incollate sul cancello del gelo, irrigidito e frigido, un ramo nero spezzato abbandonato sul sentiero scalpicciato, coperto da una selvaggia erba allettata. Il cielo notturno scintilla del ghiaccio delle stelle, si ode il distante latrare della volpe del deserto, non lontano, da qualche parte dietro la sua testa, smotta una zolla di sabbia rinsecchita. Sente il lento ticchettio dell’orologio, percepisce l’attento brulicare di uno scarafaggio, l’alito del vento e la rete di respiri dell’ignota dormiente. Guarda il soffitto. Il vento giocherella con le ciocche dei suoi capelli e gli accarezza il viso lacero col gelo e l’ardore. La sente. Sente il suo respiro colmo di gelida fragranza. Sente il suo respiro di rocce e nuvole rotolanti nelle zolle di un ciclo cupo, immenso. Sente il tremolio degli immaginari, lo scintillio di candelieri di ottone, il cerchio che si stringe, le separazioni delle reti, sente il volo timoroso degli insetti che volteggiano sulla preda nascosta nel labirinto del cespuglio coperto di polvere. Sente, e quindi è ancora vivo. È quindi vivo, morbido, coperto di carne e di candida, folta pelliccia di sabbia secca, bianca, marmorea.

La pietra frigida preme contro la schiena, il ghiaccio gli stringe i palmi delle mani, il latrato della volpe, satellite invisibile, si allontana e ritorna, il vento ridirige l’eco alta sul suo corpo intorpidito e la porta altrove, nella notte silenziosa, dispersa nell’infinito. È solo. Non è capace di muoversi. È disteso solitario nella trappola del pentagramma, a braccia spiegate e gambe divaricate come un’asteria con le punte impietrite, trema per il freddo interiore e ascolta le voci suggestive e pericolose dell’irriconoscibile notte. È solo. Non può, non vuole, non ha la forza né la volontà, ma non ha più nemmeno bisogno di invocare. Tenta di muovere prima una mano poi l’altra, prima un piede poi l’altro, l’immagine della sua testa, del labbro superiore e inferiore spaccati dalla siccità, ma le labbra indurite e i muscoli irrigiditi del suo corpo non lo assecondano. Non è che pietra. Sente di essere insensibile e privo di curiosità. Immobile stagno di singolare conciliazione e tranquillità, la cui superficie d’acqua copre l’intera estensione del suo mondo. Cade. Sogna. Chiude gli occhi e crede di sognare, non sogna, prova a sognare, li apre e li richiude, si perde nel labirinto d’immagini che davanti a lui, nella sua mente, emergono dal buio.

Qui c’è la casa di pietra del silenzio, l’odore di caffè, lo smisurato giaciglio che si scompone, l’ombra di Gorgo che si allontana, dietro la quale si serrano le nebbie. Un attimo dura l’eternità dell’irresolutezza. Respira. Sì, respira, inghiotte e sente, ha prova della sua immobilità. Tasta con le dita dell’anima le pareti della cantina e gli sembra, a tratti forse gli sembra anche che le piante dei piedi si allontanino dalle umide scalinate del corridoio sotterraneo, che non sia più attaccato al suolo sodo della nascita, e di sentirsi, invece, librare irrimediabilmente. È l’attimo di spavento, sopravento, dello sgretolarsi lento. Si arrende per un attimo. Si lascia portare. Assapora la propria immobilità prodigiosa, remiga sul proprio corpo, ne ammira la fronte candida, le delicate narici, l’ombra dell’albero impietrito, il nero diamante del proprio cuore caparbio. Inorridisce e stupisce, vorrebbe sorridere felice, vorrebbe sorridere, ma il sorriso gli raschia le labbra di ghiaccio prima di riuscire a manifestarsi. Tenta di sorridere. Invano.

La cosa un po’ lo sorprende, un po’ lo spaventa, per un attimo si meraviglia e tenta un sorriso, ma quello ricade impotente nell’abisso dell’immaginazione come un foglio illeggibile, asciutto tra il fogliame secco di desideri da tempo marciti. Può darsi che sia morto. Esita. Può darsi che finalmente sia davvero morto. Esita. In qualche angolo lontano del deserto dietro la sua testa risuona come un respiro la silenziosa risata della iena che osserva la carpa rorida. Gli sovviene di essere forse finalmente morto. Si stupisce. Gli sovviene di essere finalmente morto. Ancora una volta può aprire e chiudere gli occhi, vede il buio, sente ancora il lontano sfrecciare di un’automobile, percepisce il brillio delle stelle e l’aria muffida della città non lontana. Non ha paura. Per un momento investiga gli indizi di paura, ma non ne è più sopraffatto. Al contrario. È assalito da una strana, numinosa voluttà, da un infinito sollievo, da urla, da un senso di liberazione, dal vento, dai sobbalzi di saette silenziose, dal rintrono vittorioso delle bianche onde marine! Tutte le inquietudini, la stanchezza, le afflizioni si perdono nel buio, non è gravato da alcuna responsabilità, nessuno gli chiede più nulla, non deve più preoccuparsi di niente e non deve più combattere contro nulla, contro nulla! Precipita! Si libra! Urla! Non deve più sopportare il peso del suo essere, la fiacchezza dello scheletro, i movimenti del corpo, la codarda dentatura che batte, il berciare di nemici stolti, le trivellature di coscienza, i singhiozzi di beati abbandonati, gli abbracci della vergogna, le bastonate sulle reni e lo scodinzolio di code turgide! Che voluttà!

Se questa è la Morte, esulta tra sé, fuori di sé dalla gioia, che si spande in lui come latte freddo, se questa è la Morte, che continui pure! Liberami anche di quel che resta del ragionamento che ancora mi tiene in vita! Prendi il corpo da cane che mi rende greve, e i vuoti pensieri che mi immelanconiscono! Sistemami il tuo limpido specchio sotto le labbra e abbi cura che lì non si formi più la rugiada dell’inutile e velenoso respiro!… La Morte, però, sembra tentennare. Indugia. Avvolta nel mantello della meditazione, lei stessa morente di inoperosità. Si alza il vento e soccombe, risuona silenziosa la notte, le ruote dentate dell’orologio girano lente, il sangue si assidera e la speranza un po’ alla volta si sgretola come la secca argilla del deserto. Il cretoso, imponente muro della città sul lato sinistro digrigna le sue travi nere verso il cielo stellato. Qualche minuto animale ombroso, non lontano dalla sua testa, alza il muso a settentrione ed emette un guaito silenzioso, segnale ferino concertato. Dal labbro marmoreo gli spiove un candido rivoletto di sangue. Precipita. Precipita e nulla può fermare la sua caduta. C’è il buio moltiplicato per se stesso, il buio, il regno del buio smisurato. Apre gli occhi morti. Riprende fiato. Riesce a muovere il braccio e può poggiare il gomito sulla sabbia sotto di lui. Lo spazio si restringe e un po’ alla volta si riapre. Può di nuovo muoversi e sollevarsi, sedersi, piegare le gambe, rifiatare e voltare la testa da entrambi i lati. È preda di una profonda delusione. Del rammarico. Si fa sempre più strada in lui la disperazione per un amore venuto meno. Sente l’odore del timo, pianta grigia piena di antiche promesse, e ode il distante ammonimento della civetta del deserto. Alla luce delle stelle vede il suo palmo cinque volte mozzato nelle dita, che non gli sono più di nessun aiuto.

Dalla città morta a lui non arriva altro che silenzio, lo scricchiolio di ceste rotolanti, il crepitio di esperienze rinsecchite, lo sgretolamento di muri e silenzio. Il tempo dura come la pietra. Inizia a pensare al suo cappotto, alle sue tasche affamate, tira fuori una fotografia ingiallita di una donna gialla, un cantuccio di pane, la rosa madre, una risoluzione, un’antichissima fiaba, sulla quale l’intera sua vita si stringe in un duro pugno nero, roso. Oramai stanotte forse non dormirà più. No: stanotte forse non morirà più. Dal suo occhio stilla lentamente una torbida goccia. Non c’è scampo. Ci sarà nuovamente bisogno di prodigarsi nell’estenuante ristrutturazione degli immaginari e del rintanarsi sotto la pelle del presente, l’unico vero nascondiglio davanti al clamore di parole da tempo disossate. Bisognerà di nuovo occuparsi della vita, del respiro, della digestione, della circolazione del sangue troppo caldo, troppo denso. Così scivola via una notte dopo l’altra. Il firmamento all’orizzonte inizia ad impallidire, alto in cielo si librerà di nuovo l’uccello con il piumaggio bigio, argenteo del desiderio. Per un attimo considera la possibilità di alzarsi. Continua a giacere. Mai.

Per un attimo considera la possibilità di continuare a giacere. Continua a giacere. Mai. Si distende e sprofonda in sé come una vecchia secchia vuota nel pozzo disseccato di una casa da tempo abbandonata. Forse solo per un attimo gli sembra di essere davvero vivo. Solo per un attimo gli sembra che la sua vita abbia ancora senso e ordine…

SAMOVAR SIAMESE

Mentre vagabonda per il mercato

Dalle tasche bucate gli scorrono zolle di silenzio

Scruta le crudeli palle d’oro

E le collane di diamanti di pretzel appesi al filo

della magia nera

La vecchietta in cappotto che vende mobili Luigi XIV

Frammenti di macchinette

Lunghi sipari di facezie

Curvi bilancieri iridescenti tubi degli obblighi e un coltello patrizio

Poi stringe la mano al venditore di baccani

E si ferma davanti alla mostra di specchi scannatori

Dall’amico Jean-Louis Bedouin uomo dal vino amaro

E dal carattere forte

Armadi di umorismo schietto e di rabbia creativa

Je n’écris rien au cours de douze ans! urla

con disperata alterigia

Je n’ai pas perdu l’usage de mom sens!

Mon sens

Si fa strada nel labirinto di cerchi veneziani

E dà una scorsa a libri di autori ignoti

che immolarono ai propri scritti tutto il loro sangue

S’incurva di cordoglio per l’eccedenza di chiavi

Per la brillantezza delle lucerne delle barche

Per le scatole di fotografie brunite di sconosciuti bruniti

Palpeggiate consunte e ingiallite

Per i documenti di bruniti destini e speranze

Che ancor oggi vanno a fargli visita in sogno

Qui si trovano anche schiere di cent’occhi di bottiglie più disparate

Mare di spezie

Lacrime di strumenti d’ottone per conciare i palmi

E casse e riviste opache che ricordano i tempi di una volta

Non ha ancora fame ma già lo stuzzicano con crauti e senape

Qui c’è anche una credenza stile impero del diciannovesimo secolo

E un antico cassettone su cui posò la mano Mirabeau

Alcuni abiti difettati

Un calamaio di stagno e un frac piomboso

Le grezzi reti di bimbi sgomenti accecati dalle curve

Che sottraggono la lesina

Scogli d’intralcio lame di morti muraglie agglomerate

E profezie

Che lo illudono che incontrerà una donna

Con la quale potrebbe fondersi per dar vita ad una creatura androgena

Senza dover per questo perderla

Soltanto astiose profezie che simulano grandine dorata

Astiosa sfera dell’impossibile

Certo

Tutto è solo ciarpame

Le grezze scodelle per il male hanno migliaia di anni

Così come i ciottoli di agata

Lo zolfo postumo dei sogni

Dune di morte e vento nel non lontano cimetière de Batignolles

dove riposa il siderale André Breton

La curva del girasole

Che segue la luce della Luna da sud a nord

Il cratere della solitudine nel bel mezzo di monti forestieri

Pietra-stella

L’oro del tempo

L’istinto sovversivo dei geni creativi

L’acciaio degli spari

L’infinita preghiera della poesia all’infinita indifferenza dell’essere

Che farne delle angosce che nessuno vuole?

Non si può pagare qualcosa in più affinché qualcuno le porti via da lui

Non le si possono regalare a meno che il regalo non debba somigliare ad un assassinio

Non ci si può far strada da vedenti attraverso i vicoli ciechi

Alla fine del cimitero compra la statua spezzata del figlio

Veritiera solo perché

È senza testa

22 luglio 2021 alle 18:10

Una vita sempre più biodegradabile e ridotta alla sua misura puramente biologica e a una parola sempre più svuotata di significazione segnano il momento critico in cui la metafisica, e con essa la sua politica e il suo linguaggio, giungono ad una soglia radicale e ad una completa delegittimazione in cui l’uso che si fa del linguaggio è privo di significatività (che si parli di vaccini, di diritti delle minoranze, di legittima difesa, di Green Pass appare svuotato di contenuti significativi, non si riesce più a poter distinguere la verità della significazione dalla sua falsità). Questo processo investe in pieno anche il linguaggio poetico e letterario in genere il quale appare in tutta la sua natura biodegradabile, insufflabile di opinioni maldestre e fasulloidi.

1) L’uso del linguaggio

il raffreddamento e l’espropriazione del linguaggio nella tarda modernità segnano il punto di non ritorno nel compimento della metafisica e della biopolitica delle moderne società post-democratiche.

Non sono propriamente delle cose quanto delle tessere, segmenti di RNA, simulacri iridescenti, accattivanti albedini di sostanze un tempo floreali diventate esiziali e virali

2) L’uso della «verità»

«Ezio, generale romano, detesta il conte Bonifacio, che governa l’Africa. Allora insinua in Galla Placidia, reggente per conto di Valentiniano II, il sospetto che sia un traditore. La prova provata, suggerisce Ezio, potrà ottenerla invitando Bonifacio a Ravenna, alla corte imperiale: di sicuro si rifiuterà di andarci. Poi scrive a Bonifacio avvisandolo che Galla Placidia medita di ucciderlo, e consigliandogli di rifiutarsi di andare a corte, perché non ne uscirebbe vivo. Galla Placidia invita Bonifacio, questi rifiuta e viene considerato un traditore. Il gioco è fatto».1

Chiedo: Qual è la «verità»? C’è una «verità» diversa per ogni attore che recita sul palco della storia Ezio: Galla Placidia, Bonifacio.

Chiedo: Qual è la «verità» della poiesis? C’è una «verità» per i sostenitori della poesia dell’io, del quotidiano, e un’altra «verità» per i sostenitori della poesia kitchen. Quale delle due «verità» è più «vera» dell’altra? Qual è l’Autorità che può stabilire la validità di una «verità» nei confronti dell’altra? Se e quando si stabilisce una Autorità, il gioco è fatto, quella avvalorata dalla Autorità è la «verità» vera.

Noi, sostenitori della poetry kitchen non dobbiamo esercitare alcuna moral suasion, il nostro compito è un altro, è mettere sul tavolo la questione della «verità»: Quale «verità» è più «vera» dell’altra? La risposta è elementare. Noi pensiamo che la poetry kitchen contenga un nocciolo di «verità» più «vera» di quello della poesia di accademia perché il suo contenuto di «verità» è posticcio, falso, imbonitorio, irrisorio.

1 M. Ferraris, Postverità e altri enigmi, Il Mulino,, 2017, p. 28

"Mi piace""Mi piace"

Goccioline di salsedine depositate sui boxer dell’esercito di mammuth sprofondati nelle ciabatte

Laura aveva 10 anelli: uno per ogni dito

quanti i figli nati anche con i cesarei.

Il mare dall’oblò. A Venezia il parrucchiere per signore von Aschenbach.

La rotta degli alluci coincide con il prossimo anticiclone che trafùga oggetti alla primavera.

Dove i treni non si fermano

lì è il luogo ove sostare.

Le relazioni verticali in poesia sono fittizie. In realtà ogni verso è parte di un lungo testo orizzontale

Sopravvivere all’attacco dei versi. Pandemia che provoca vomito e bifida la lingua.Optare per l’uno o l’altro.

Buon Giorno Signor Klister. Ha risolto il problema?

Con tutto il materiale indiziario in suo possesso,

dovrebbe giungere a conclusione il contezioso con le parti offese.

Il piano finale è senza interruzione. Le divise corte,

con calzoncini alle ginocchia. Le magliettine estive.

Una giraffa dialoga con il tempo sul tempo del tempo

prende il suo tempo seduta su uno sgabello da bar

gesticola e discute con un corvo che fuma un sigaro avana

Ed un becco di pappagallo che noi perdemmo nel ventitré, pre, preprepreprepre pre pre

Venite in vacanza qui

Comfort, camere sanificate, picnic,

Colazione a buffet, piscina con idro, sale relax

e penne bic

La Ladyboy Aris fa sesso con il Macho Zozzilla

Gli dice: «Il Green Pass passerà»

Prima, una bella vacanza, poi l’abitudine.

– Eh.

Ciò che conta è quello che manca, ciò che manca è quello che conta. Sta scritto nel thriller.

È ora che ti scegli un marito se non vuoi superare la trentina e trovarti nel dimenticatoio. Anche questo sta nel thriller.

“Non abbiamo già abbastanza guai,

da andarceli a cercare a tutti i costi? Cosa c’è, ti puzza

l’aria, che vuoi andar via da qua?”, con gli occhi accesi

Noi camminiamo sulla riva del mare

È ieri. È oggi. Ci si accosta, ci si sorride

Precipitiamo. Pioggia. Sole. E di nuovo pioggia

Sappiamo che l’inverno non è lontano

È ieri. È oggi. Rammento soltanto le tue mani.

Sappiamo che ieri è già domani.

.

E intanto che una barca in cielo va..fiu.. fiu,

cresce ancora il fico nell’ acacia

René cita Casablanca. Nel becco la canzone d’ Ingrid.

-Quanti l’amano, hanno polluzioni notturne e non prendono l’aereo.

Il carbonio, unico tra gli dei, smise gli abiti di dongiovanni

Riempì un calice di champagne e sposò Violetta.

-Capisce cosa sono le stelle fisse?

Le idee di Alighieri più Stanlio e Ollio.

I sedili divennero spettatori.

Il Rio delle Amazzoni attraversò gli spogliatoi

E da San Pasquale partì il 21 per l’Eldorado.

Con i punti coop si è promossi in serie A

Con un cucchiaio si imbocca Crollalanza

Con un cucchiaio si versa il sole in mare.

Ieri un corvo ha attraversato la strada

Perché volava orizzontale

E batteva le mani ai pali.

Ma in senso stretto si atteneva al protocollo

Un che di sacro e maledizione

Qualcosa che assomigliava all’albume d’uovo.

Un lavaggio per auto divenne lavanderia

Chi ha messo mano alla scheda della centrifuga?

Nacquero rose che chiusero i battenti

e non vollero saperne di contribuire al Bello.

Alcune molecole svolazzarono nell’azzurro

Un privilegio davvero il becco d’avvoltoio

Un vanto riconoscere tra i passeggeri personaggi austeri.

Albanese con la coppa in mano.

E, allacciati ai sedili, indistinguibili dalle pelose

Una forca, gli obici delle fucilazioni, un pesce spada.

Si decolla alle 10, 30. Arrivo a Napoli in un piatto d’argento

Ospiti di Nelson. Crudo naturalmente e al sangue.

Dal basso di una clessidra si risale il Mare Nostrum

il progetto di una battaglia tra impalatori.

Lepanto e Costantinopoli.

Pronti a rivoltare vongole nella clessidra

Disposti a risalire sui gommoni e sbarcare tra gli ulivi

La formula delle radici da rivedere

Il brevetto dei tronchi a girocollo

La potatura a barboncino nel gilet

Chi ha vinto alle Midway?

Due a zero per il Giappone, ovvio.

"Mi piace""Mi piace"

https://twitter.com/i/status/1418592112644435971

"Mi piace""Mi piace"

Le recenti distopie e narrazioni catastrofiste ci narrano la urgenza di poter assistere dall’esterno alla storia del fallimento e della catastrofe, alla distruzione del modello sociale, economico e politico del mondo capitalistico; distopie che intercettano le pulsioni inconsce della volontà di porre fine ad una esistenza non-umana, pulsioni che non siamo disposti ad ammettere a noi stessi, per via della cattiva coscienza inconscia dell’autocatastrofe. Giorgio Agamben ipotizza addirittura «l’urgenza della catastrofe». Che siano le forze illiberali, e autocratiche a decretare la fine della nostra civiltà è un sollievo per la cattiva coscienza infelice, ma l’autocatastrofe in cui siamo ogni giorno impegnati non ci libera dalla scortese ripugnanza che inconsciamente percepiamo per noi stessi, carnefici e vittime ad un tempo designate e destinate. Proiettare la realizzazione del fallimento delle democrazie nell’immaginario della finzione servile implica rendere la sua realizzazione fantastica, fantasmatica, quando invece è reale, realissima, possibile. È erroneo pensare che se pertiene all’immaginario e al fantasmatico, allora la catastrofe non potrà mai avvenire, e ci sentiamo sollevati.

Lo stato di conflittualità permanente e la percezione di vivere in una costante guerra civile sono i corollari del nostro odierno modo di vita, la traccia di una via permanentemente sbarrata alle istanze della coscienza che apre le porte delle stanze costipate di armadi e cofani dove nascondiamo gli abiti dismessi della nostra incapacità a vivere.

Giorgio Agamben definisce «La frattura metafisica della presenza»,1 il modo in cui l’Occidente si è rapportato a ciò che ha, di volta in volta, considerato presente. «La presenza» è sempre la manifestazione di qualcosa che rimane nascosto. Ciò che rimane nascosto, e che funge da condizione per ciò che appare, è il «fondamento». Con «fondamento» si deve pensare il presupposto impensato che sta al fondo del diritto e della politica dell’Occidente, in questo senso si può parlare di metafisica che guiderebbe tanto il pensiero occidentale quanto il modo in cui la civiltà occidentale si è posta in relazione al mondo.

Nella catastrofe, estrema propaggine della metafisica giunta al suo termine, è possibile fare esperienza di linguaggio soltanto nella sua forma alienata, in quanto il linguaggio comunicazionale della fine della metafisica è il linguaggio alienato. Non si dà linguaggio poetico senza l’assunzione del linguaggio alienato proprio in quanto linguaggio alienato.

La lingua, scrive Agamben, «non è uno strumento al fine della comunicazione, ma comunica se stessa, cioè una comunicabilità pura e semplice». Allo stesso modo, si deve pensare un’azione che sia mezzo puro, che «non si trova in relazione di mezzo rispetto a un fine, ma si tiene in relazione con la sua stessa medialità».2

Il presente è catastrofe, momento apicale della storia, proprio in quanto essa catastrofe è la nostra condizione normale di vita. Il linguaggio che ci parla è un linguaggio catastrofico appunto perché evita accuratamente di parlarci di ciò che ci è più vicino: della catastrofe. Il modo con cui si dà oggi la catastrofe è per l’appunto l’apparente non-catastrofe della nuda vita quotidiana degli uomini. La visione che il presente ha del passato e della storia come storia di catastrofi che sfociano nell’unico regno della gloria e della felicità, è appunto propria della visione della apparente normalità della vita quotidiana che ne hanno le masse oggi, la non catastrofe dell’epoca presente è la falsa ideologia per eccellenza. Ma, appunto, questo è catastrofico: che la catastrofe guardi se stessa con gli occhi della non-catastrofe, presuppone la più grande menzogna e la più grande ipocrisia, la più grande falsa coscienza.3

1 G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino [1977] 2011, p. 160.

2 G. Agamben, Homo sacer, Quodlibet, Macerata, 2018, p. 88.

3 Cfr. Vittoria Borsò, Giorgio Agamben – tra disastro e catastrofe. Ontologia ed estetica, in Giorgio Agamben. La vita delle forme, a curadi A. Lucci e L. Viglialoro, Il Melangolo, Genova 2016, p. 118. Il saggio di Borsò, è criticabile nella misura in cui, oltre ad individuare un «concetto di estetica di Agamben», p. 119 (ciò che, se si eccettuamo i primi anni settanta, appare forzato), oltre a stabilire una demarcazione netta tra disastro eontologia dell’immanenza da un lato e catastrofe e messianismo destituente dall’altro (iscrivendo Agamben in quest’ultima posizione), tenta di argomentare in direzione di una critica a quello che l’autrice ritiene «il ritiro nell’inoperosità» di un’«ontologia inoperativa [quella di Agamben] che continua a presupporre un soggetto autarchico» (p. 124). La complessione delle cose, se si considerano le pagine di Mezzi senza fine dedicate al volto, nonché la quodlibetalità de La comunità che viene, ma anche taluni passi de Il tempo che resta, non è affatto intuitiva. Il soggetto, in Agamben, è, in quanto è chiamato al suo compimento, alla sua destinazione e alla sua destituzione.

"Mi piace""Mi piace"

Complimenti caro Giorgio per queste riflessioni: mi hanno letteralmente rapito. La degradazione del linguaggio, piegato/piagato dall’impurità del potere da un lato e dai suoi apparenti antidoti – ma che di fatto profilano un nuovo ordine ancora peggiore, distopico e annichilente – basati sulle teorie populiste e la conseguente prospettiva della catastrofe forse (come giustamente evidenzi ricollegandoti ad Agamben) come unica ancora palingenetica, mi convincono e le condivido profondamente. E’ logico che in questo contesto si radichi un modello linguistico prevalente sterile e “rassicurante”, depotenziato della sua capacità sovversiva, che naturalmente, per affermarsi necessita di impadronirsi anche e soprattutto dell’arte, sede della capacità mimetica della parola. Ed è così che mentre il mondo va a picco, siamo circondati da produzioni artistiche che si preoccupano solo di rammentare i bei tempi che furono, celebrare i propri amori ed esaltare in generale la propria sfera privata, rischiando di rendere la poesia e l’arte una sorta di nullità reazionaria. Come diceva De Andrè, spiegando la genesi creativa del suo brano “La domenica delle salme” (che non a caso secondo me può essere un anticipo di “Poetry kitchen” o di statuto Noe) in un contesto circostante che sembra sprofondare, la popolazione si indigna solo se le sottraggono qualche kilowattora in più; che è poi, a ben pensarci, ciò che succede anche in questi giorni, in un paese dilaniato da un’inutile polemica sul “green pass”, mentre l’ambiente deflagra sotto la scure della catastrofe ambientale tra inondazioni ed incendi, della quali non interessa a nessuno; al contrario, tutti si mobilitano se non si consente loro poter fare tutto ciò che si creda nel dominio della propria vita privata. Naturalmente in tale orizzonte non c’è più segno di metafisica e si rischia di andare incontro alla fine della civiltà. Viene da pensare che probabilmente solo la prospettiva della tragedia possa tracciare una via d’uscita.

"Mi piace""Mi piace"

‘ Quella avvalorata dall’Autorità è la ‘ verità’ vera’, scrive Giorgio Linguaglossa, ma c’è una cosa, secondo me che l’Autorità teme più di tutto :il dubbio . Il dubbio da seminare è l’arma fondamentale per minare il Pensiero Unico . Si fa mina vagante, incute paura e corrode .

"Mi piace""Mi piace"

cari Tiziana e Vincenzo,

chi tenta di argomentare in direzione di una critica a quello che l’autrice sopra nominata ritiene «il ritiro nell’inoperosità» di un’«ontologia inoperativa [quella di Agamben] che continua a presupporre un soggetto autarchico», in un certo senso coglie nel segno perché imputa ad Agamben il lato debole in cui la soggettività è ridotta nel mondo globale. Quello che Agamben ci consegna è, a mio avviso, una utilissima ontologia della inoperatività e della disattivazione del dispositivo retorico governamentale storicistico, ontologia che può essere assunta a pieno titolo dalla poetry kitchen fino alle sue estreme propaggini della instant poetry e della Kitsch poetry. La disapplicazione e la disarticolazione del linguaggio alienato che la poetry kitchen mette in campo a tutto campo è l’unica via di accesso ad un nuovo dispositivo, precisamente quello poetico e poietico. Parlare di rivoluzione in tempi di auto catastrofe è, ovviamente, a mio avviso, insulso ed erraneo oltre che erroneo.

Quello che resta lo fanno i poeti nell’unico modo loro assegnato dal corso degli eventi: abitare poeticamente il mondo alienato.

"Mi piace""Mi piace"

"Mi piace""Mi piace"

21 febbraio 2016 alle 9:51

«All’inizio ci fu la «generazione di Vulcano» (definizione di Umberto Eco): erano i grandi artefici del primo Novecento, da Marinetti a Ungaretti. Poi venne la «generazione di Nettuno» (anche questa inventata da Umberto Eco): letterati subacquei, freddi e sperimentali, quelli della Neoavanguardia e del Gruppo 63, i Balestrini e i Sanguineti, gli Arbasino ed Eco, con i rispettivi seguaci e stroncatori. Infine, una decina d’anni fa, ecco la «generazione di Eolo» (definizione, stavolta, del critico Renato Barilli): cioè gli internauti elettronici, gente che si è fatta le ossa sui computer e un nome sui libri di carta, come Niccolò Ammaniti, Aldo Nove, Tiziano Scarpa o Silvia Ballestra.

Ma gli ultimi, i nativi digitali, quelli che fuori dalla rete non sanno respirare e non ci sono mai vissuti, adesso come li chiameremo? TQ, certo, secondo la stessa autodefinizione di trenta-quarantenni aspiranti ribelli che hanno appena redatto i loro manifesti. Tuttavia un problema d’identità deve pur esserci, se persino il critico per eccellenza di tutte le avanguardie, Renato Barilli, non ha ancora deciso come definirli.

Eppure, fra il 18 e il 20 novembre, chiamerà sedici di loro a San Lazzaro, nel Bolognese, per sottoporli a un fuoco di fila di domande ed assegnare una carta d’identità letteraria a tutto il gruppo. Sarà la «quarta ondata», il nome, o rischierà per loro addirittura l’etichetta «generazione di Marte», per sottolinearne una certa aggressività ideologica anticapitalistica e antimercato, disponibile a occupazioni, contestazioni e varie azioni di guerilla culturale?

«Ancora mi sfuggono i termini esatti della questione – confessa Barilli – perché il nodo principale non è stato sciolto. Loro, quelli di TQ, la buttano in politica, il che va benissimo. Ma prima di tutto ci vuole un nocciolo di novità stilistica, altrimenti il movimento non va da nessuna parte. Io credo che potrebbe essere la “prosa in prosa” di alcuni di loro, questa novità, il ricorso a scritture brevi campate apparentemente in aria, in realtà perfette nello spazio virtuale di internet».

Per ora, le strade dei TQ e quelle del Gruppo 63 sembrano lontane anni luce. Anche in passato, certo, il neocapitalismo e l’industria culturale erano considerati nemici: ma per combatterli allora si proponeva un tipo di scrittura che andava dall’abbassamento del tono stilistico ai barocchismi di Manganelli e Arbasino, all’uso libero dei segni, all’inconscio; ci si muoveva insomma da premesse estetiche, valide più o meno per tutti. Qui invece, come conferma uno dei giovani teorici TQ, Gabriele Pedullà, «non si inseguono i singoli pesci, ma si ragiona su come fabbricare la rete per pescarli». Il che, tradotto, significa: prima si trovano i mezzi adatti per farsi sentire, poi si ragiona sui contenuti comuni.

Giusto o sbagliato? «Tutto sommato giusto», secondo la critica letteraria Niva Lorenzini, principale studiosa ed esegeta di Sanguineti e Porta. «Benché sia passato mezzo secolo, e non esistano più le riviste dei grandi dibattiti come “Il Verri”, “Officina” o “Menabò”, resta la grande esigenza di un fare collettivo, di una comune presa di coscienza. Questa nuova generazione deve trovare la sua identità, definire un modo di produrre comune, gettare le basi di un nuovo realismo, riaprire il dibattito dopo l’eccesso di individualismo che abbiamo sperimentato».

Questo è un punto su cui le due generazioni, Gruppo 63 e TQ, concordano in pieno: il vuoto di proposte e valori del nostro tempo. Angelo Guglielmi, che della Neoavanguardia fu critico e militante, parla di «situazione liquefatta», da cui uscire trovando un «momento di aggregazione». Sarà quello dei TQ? «Perché no? – si chiede Guglielmi – se come noi questi giovani sapranno rifiutare l’attuale condizione di qualunquismo e sciatteria». E lo stile? «L’approccio deve essere, come lo fu per noi, quello sperimentale, l’unico che garantisca un risultato credibile. Certo, fra i TQ ci sono letterati che non condividono questa impostazione, ma due fra i migliori – il critico Andrea Cortellessa e lo scrittore Nicola Lagioia – li sento vicini. Comunque, viva le differenze: anche fra noi del Gruppo 63 ce n’erano tante».

Curiosamente, un critico che fu tutt’altro che tenero con la Neoavanguardia degli anni Sessanta, Goffredo Fofi, oggi promuove i TQ per ragioni opposte a quelle di Guglielmi: «Perché non mi sembrano particolarmente sperimentali, e fortunatamente ricominciano a interessarsi della realtà. Meno male, vuol dire che ci stiamo risvegliando da un sogno durato trent’anni di grande idiozia e complicità collettiva. I militanti del Gruppo 63 erano solo dei neocapitalisti, forse per i giovani è arrivato invece il momento di sprovincializzarsi, di recuperare un rapporto col mondo».

(Dario Fertilio)

"Mi piace""Mi piace"

Il primo slogan della Microsoft, “Where do you want to go today?”, alludeva alla libertà e alla mobilità sconfinate del web. Questa euforia iniziale oggi si rivela un’illusione. La libertà e la comunicazione illimitate si rovesciano in controllo e sorveglianza totali. Anche i social media assomigliano sempre piú a panottici digitali, che sorvegliano lo spazio sociale e lo sfruttano per scopi commerciali.

Ci eravamo appena liberati dal panottico disciplinare e già ci troviamo in un nuovo panottico, incredibilmente piú efficace. Almeno, i detenuti del panottico benthamiano venivano isolati l’uno dall’altro allo scopo di imporre una disciplina e non potevano parlare tra di loro.

Gli utenti del panottico digitale di oggi, al contrario, comunicano ogni minuto l’uno con l’altro, si denudano volontariamente e si mostrano al meglio per quello che non-sono. Cosí contribuiscono, volontariamente, alla costruzione del panottico digitale, la loro prigione digitale. La società del controllo digitale fa un uso massiccio della libertà: essa è possibile soltanto grazie all’auto esposizione, all’auto denudamento volontari. Il Grande Fratello digitale esternalizza l’interiorità, o meglio, induce a credere nella bontà della interiorità esternalizzata.

Le poesie e i romanzi dozzinali che si scrivono e si pubblicano a quintali ogni minuto sono pensati e scritti sul modello del Grande Fratello, non fanno altro che prendere per buona questa novella favella.

Il romanzo di Napravnik mi sembra che prenda le distanze dalla favella novella del Grande Fratello che ci vuole tutti lettori detetctives dei gialli, dei noir e dei thriller che si pubblicano oggi a tonnellate di carta stampata.

Il rifugio nella bella interiorità dell’anima (Cfr. le poetesse pubblicate dalla collana bianca della Einaudi) corrisponde al rifugio nella bella trascendenza di molte scritture poetiche e narrative di oggi; si tratta, nella migliore delle ipotesi, di scritture innocue e malcelate.

"Mi piace""Mi piace"

Complimenti alle instant poetry di Napravnik, Lucio Tosi, Linguaglossa e Petr Kral e alle poesie compostate di Intini e Mauro Pierno… mi sembra che qui si respira un’aria di libertà, il che, ai nostri giorni è raro… il Grande Fratello è dietro l’angolo…

"Mi piace""Mi piace"

💐

"Mi piace""Mi piace"

La verità, meglio diluirla nel linguaggio. Anche perché in purezza (con parole) non esiste: è volatile, momentanea, instantanea. A meno di farne dogma, principio, ideologia… In parole è continua trasformazione, acquisizione, rivelazione, inciampo. Ma resta il migliore tra gli input per ricavarne un verso.

"Mi piace""Mi piace"

La poetry kitchen diventa ogni giorno di più una poetry ludens. Il principio ludico istituisce la poiesis kitchen come spazio di gioco all’interno del quale non vigono più i rapporti di dominio e le forze produttive del gioco all’interno dello spazio sociale. La poetry kitchen dipende dalla nostra capacità di fare uso dell’inutilizzabile, di ciò che è stato deiettato dalla produzione e che quindi si sottrae alla logica binaria della produzione e del consumo.

Lucio Mayoor Tosi scrive: «La verità… è volatile, momentanea, instantanea… continua trasformazione, acquisizione, rivelazione, inciampo»; perfettamente vero, ma se sostituiamo alla parola «verità» la dizione «contenuto veritativo», ecco che ci avviciniamo ad una impostazione più corretta del problema.

Nella logica del gioco e della gratificazione attraverso gli «I like», gli «amici», i «followers», anche la comunicazione sociale è oggi funzionale alla modalità del gioco: la ludicizzazione della comunicazione procede insieme alla commercializzazione della comunicazione. Nello spazio kitchen invece la comunicazione viene crivellata di colpi e ridotta a colabrodo: si ha gioco, spazio ludico kitchen, nella misura in cui la comunicazione estetica viene abbordata e affondata dalla non-comunicazione, da messaggi non-comunicazionali inutilizzabili.

"Mi piace""Mi piace"

Hanno smesso di allevare il mare, il rumore sordo affogato sopra un onda

è il tronco divenuto lucertola,

un deserto di visione che alleggerisce

il disordine degli scogli.

La badessa.

Non fa male l’odore della salsedine

che sfoglia un libro,

vira le ali di un rondone, sfoglia distratto le labbra,

si arrampica scia e compone uno squarcio

di un fico selvatico.

Le novizie anche sputano il veleno della rivelazione

e compiono le rivoluzioni nel respiro di un kayak.

"Mi piace""Mi piace"

Trovo che la conclusione di L.M. Tosi: <> sia fondamentale.

Ecco acquisizione, trasformazione e inciampo attraverso alcune parole di Linguaglossa:

Su un pappagallo

si appoggiò un piedistallo.

Un cavillo sposato

smontò dal cavallo

e il gallo, in due rime da sballo,

cantò e ricantò: Ohibò! Ohibò!

Ecco dov’era il comò rococò… rococò!

Auguri di buone vacanze a tutti.

Giuseppe Gallo

"Mi piace""Mi piace"

caro Giuseppe,

esecuzione perfetta!… nella mia come nella poesia pop di Mauro Pierno la rivoluzione linguistica non sta nella distruzione della tradizione e nella creazione ex nihilo di un nuovo sistema, questo sarebbe tra l’altro impossibile, ma nella disattivazione e neutralizzazione della tradizione, che rende inoperosi i connessi dispositivi e li apre a un nuovo e umano uso, li apre all’evento.

Foucault sostiene l’idea che la storia in alcuni momenti lascia «apparire l’evento nella sua unicità». Con la nozione di «evento», Foucault intende «l’inversione di un rapporto di forza», il «crollo di un potere, la rifunzionalizzazione di una lingua e il suo impiego contro i parlanti precedenti».1 Nell’evento si parla improvvisamente un’altra lingua, si produce una frattura nella certezza precedente, in quanto qualcosa ci chiama, ci invita ad una costellazione dell’essere del tutto diversa. Gli eventi sono delle svolte, momenti in cui avviene un capovolgimento, un rovesciamento del dominio. Un avvenimento fa aver-luogo qualcosa che mancava completamente nello stato precedente. Al contrario del vissuto, l’esperienza si basa su una discontinuità. Esperienza significa trasformazione.

Del resto, non è una operazione analoga a quella che ha fatto Napravnik con la teorizzazione e la messa in pratica della poetica dell’«inversaggio»?

Ad Antonio Sagredo l’ultima parola.

1 citazioni tratte da Michel Foucault, Von der Subversion des Wissens, hrsg. W. Seitter, Fischer, Frankfurt a.M. 2007, pp. 110 sgg. (ed. it.: Conversazioni con Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jaques Lacan, a cura di P. Caruso, Ugo Mursia, Milano 1969).

"Mi piace""Mi piace"

La differenza tra la poesia del surrealismo ceco e la poetry kitchen italiana si può ridurre al differenziale tra una poesia, quella ceca, dove c’è stato un ricambio e una modernizzazione del linguaggio che è passato attraverso varie generazioni poetiche, e quella italiana dove il ricambio è stato ritardato e bloccato per ragioni storiche, stilistiche, di consorterie, di nicchie di potere editoriale etc. La conseguenza di questo differenziale è che la poesia kitchen possiede una forza d’urto maggiore perché è venuta più tardi (rispetto alla poesia ceca) e ha dovuto superare una stagnazione durata cinquanta e più anni.

di Marie Laure Colasson

"Mi piace""Mi piace"

di Marie Laure Colasson

"Mi piace""Mi piace"