1- Gino Rago:

1- Gino Rago:

Di recente hai curato per l’editore romano Giulio Perrone l’Antologia poetica Alla luce d’una candela, in riva all’oceano. Quali motivi ti hanno spinto verso la realizzazione di questo ambizioso e ben riuscito progetto poetico?

Letizia Leone:

In verità ho approfittato dell’invito dell’editore Perrone a curare un progetto antologico per i tipi dell’Erudita, convogliando la meditazione poetica degli autori su un tema vincolato alla contemporaneità, esilio e migrazione. Tema politico incandescente e strumento potente di propaganda dei nuovi populismi nelle nostre democrazie occidentali che cercano capri espiatori per il fallimento delle politiche economiche neo-liberiste o per l’incapacità di affrontare l’enorme complessità delle problematiche a livello globale. Ad esempio i leader populisti in Ungheria e Polonia stanno promuovendo una tipologia di democrazia illiberale e come sottolinea M. Kisilowski della Central European University, gli elettori di questi paesi «potrebbero arrivare a considerare la stagnazione economica come un prezzo sociale accettabile da pagare per ciò che maggiormente desiderano: un mondo più familiare in cui lo Stato garantisca un senso di appartenenza e dignità a un gruppo chiuso dominante, a spese di “altri”». Ma il populismo si presenta anche come un problema linguistico: semplificazione, manomissione, impoverimento della lingua. Pensiamo alla lingua nel Terzo Reich. Una lingua quella nazista costruita sui luoghi comuni, gli slogan, le frasi fatte e ci ammonisce Klemperer «proprio le frasi fatte si impadroniscono di noi.» Inutile sottolineare come la parola meditata e lenta della poesia, anche dalla sua postazione di retroguardia, rappresenti la grande sfida immunologica in questo momento. Significa riappropriarsi dei tempi lenti della lettura e del pensiero, un tornare a riflettere, a meditare sulle cose. La sfida di una convocazione a scrivere su Esilio e Migrazione in un libro collettivo come questo è proprio quella dello sfondamento del muro della retorica mediatica imperante.

2 – Gino Rago:

In copertina leggiamo AA. VV. che suggerisce la presenza di autori vari. Quali criteri ti hanno guidato nella scelta dei poeti da antologizzare?

Letizia Leone: è stato un lavoro fatto in sinergia con l’editore, da una parte l’invito alla collaborazione con tutti quegli autori che seguono i progetti culturali della casa editrice; dall’altra una mia personale cernita tra poeti impegnati in una continua ricerca estetica e stilistica. Tenendo sempre presente la libertà, il sistema aperto delle proposte. Certo il legame con la realtà poteva risultare condizionante (dato il tema e l’urgenza del contingente) ma al di là di una «fedeltà-concretezza alla terra», come direbbe Nietzsche, si è cercato di far muovere ogni autore liberamente (sul piano metafisico o ideologico o emozionale…) alla costruzione di un testo. Certamente nella chiamata a scrivere era implicito un principio di responsabilità e condivisione.

3 – Gino Rago

Tanti gli elementi che emergono dalle poesie presenti nell’antologia. Ne vuoi sottolineare qualcuno in particolar modo legato a nuovi fenomeni linguistici?

Letizia Leone:

La varietà e la qualità dei testi ha arricchito di senso questa esperienza di scrittura comunitaria. Ciò che emerge nello svariare delle scritture, è l’accertamento dell’esilio quale parametro esplicativo della contemporaneità, e della precarietà e disperazione come tratti nuovi della condizione umana. Se il mare resta il vero e proprio Leitmotiv che attraversa i testi, mare indifferente dei naufragi o del viaggio per acqua di un’epica contemporanea, e a volte specchio cosmico e interiore della percezione di sé, lo spaesamento spaziale o psichico si fonde ad un senso di estraneità (“Mancata appartenenza” di I. M. Clementi) e a questo si aggiunge spesso anche l’oblio della memoria in molti autori. Ampie inoltre sono le variazioni ritmiche e stilistiche sulle linee maestre dell’esilio e della migrazione: l’exilium (dal lat. Ex, Fuori e Solum, Suolo) è centro, ad esempio, della meditazione poetica del sonetto metricamente perfetto di Francesca Farina, o dell’esilio archetipico di Giuseppe Gallo che lentamente trasfigura in condizione intima e interiore. E poi la migrazione e le sue isotopie, il nomadismo, l’erranza, la de-territorializzazione: la migrazione di Giacomo Caruso fissata nell’immagine degli ampi e precari arabeschi delle rondini.

Ma l’esilio diventa anche forma-ipostasi di un’immagine extratemporale. Evento: là dove l’assetto epico immunizza il testo da scontate commozioni elegiache e trasforma fatti e frammenti classici in un portato sincronico di significazioni. Alcuni autori della Nuova Ontologia Estetica esemplificano nei loro testi una scrittura per frammenti, dislocazioni spazio-temporali, locuzioni ellittiche o traslate… Eliot aveva parlato di “metodo mitico” capace attraverso il paradigma storico di ordinare il caos della contemporaneità, esemplificato in questo caso dall’Ecuba di Gino Rago, archetipo di donna vinta che sembra uscita da pagine di cronaca. Oppure le rifrazioni, quasi astrazioni nell’impermanenza de I sottili lineamenti tribali, le mille piste/che si biforcano nel deserto di Steven Grieco-Rathgeb. O ancora le irradiazioni della Storia da un vaso cretese, impercettibili e mortali, di Giovanna Frene…Giorgio Linguaglossa nel suo testo In nomine lucis mette in atto un neo-allegorismo infernale carico di figurazioni limbiche, sospese tra sur-reale e iperrreale, tra oggetti estranei e frammenti incistati nella carne dell’immaginario più remoto: Di notte viaggiano i vagoni merci carichi di morti, oppure: Il buio partorisce un uovo dal quale escono i pipistrelli ciechi…Quasi una discesa agli inferi, come nei versi di in Edith Dzieduszycka o di Francesco Di Giorgio dove la specie umana in toto assume una parvenza diabolica. L’esilio si palesa come dissociazione, malattia mentale, emarginazione sociale nei versi di Rossella Seller, La fata ora è scomparsa nelle sere/ fredde dei ponti tesi sulla testa…, o nell’affondo psichico e antropologico (se l’inconscio è lo straniero che abita in noi) di F. Cruciani,…nella giacchetta/ stretta e le scarpe sfondate/con passi gridati hai osato le costellazioni rovesciate…

4 – Gino Rago:

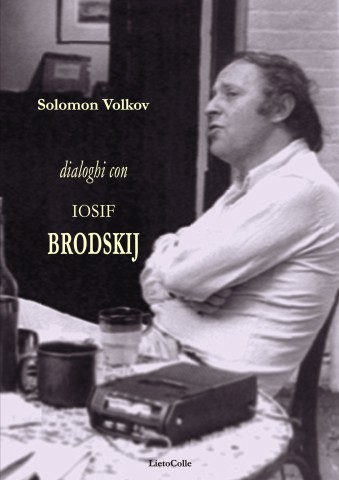

Una idea-guida cui ti sei magnificamente ispirata nella stesura della Prefazione è stata quella della «condizione di esilio» cara a Josif Brodskij. Credo che meriti, anche come viatico alla giusta lettura dell’antologia poetica da te curata, di essere bene approfondita…

Letizia Leone:

Si, la stessa antologia è suggellata da un verso del poeta russo esule nel 1972 dopo l’accusa di parassitismo sociale, alla luce d’una candela in riva all’Oceano. Un verso che in questo caso può essere esperito quale veglia simbolica davanti al mare, il mar Mediterraneo di questo secondo millennio divenuto tomba d’acqua per migliaia di profughi. Topos della letteratura universale, l’esilio in questa nostra modernità di guerre e migrazioni assume anche una valenza metafisica per Brodskij. L’abitare è la parola chiave mancante e il focolare, archetipo psichico del centro, dei legami comunitari e parentali e una parola vecchia, accantonata, dismessa. Smarrimento delle radici ed erranza sono la condizione attuale di un uomo decentrato, per così dire, fuori di sé: cuffie, cellulari, computer lo tengono immerso in una esteriorità liquida, al livello superficiale della chiacchiera. Al contrario lo scrittore è un esule privilegiato grazie al suo mondo interiore. «La tua capsula è il tuo linguaggio» ribadisce Brodskij, «per uno che fa il mio mestiere la condizione che chiamiamo esilio è, prima di tutto, un evento linguistico: uno scrittore esule è scagliato, o si ritira, dentro la sua madrelingua. Quella che era per così dire la sua spada, diventa il suo scudo, la sua capsula». Ne consegue che l’esilio post-moderno, quale dimensione ontologico-esistenziale, esula dalla sola sfera politica ma configura una condizione di estraneità, disadattamento, precarietà, marginalità dove il linguaggio, la poesia, l’arte e la cultura possono funzionare da «scudo immunologico» anche per chi è geograficamente stanziale. Non dimentichiamo inoltre che i poeti antichi erano maestri dell’abitare poeticamente la terra e citando da un prezioso volumetto di Emerico Giachery (Abitare poeticamente la terra): «I versi sono esperienze. Per scriverne anche uno soltanto, occorre aver prima veduto molte città, occorre conoscere a fondo gli animali, sentire il volo degli uccelli, sapere i gesti dei piccoli fiori…», queste sono le parole di Rilke che oggi potrebbero risultare anacronistiche. Ormai immersi come siamo nel rumore, negli spazi spogli e cementificati, nelle luci violente quanta di questa sacra spazialità è stata sottratta al nostro io? Siamo un poco tutti esuli da qualcosa di profondo, sicuramente dal silenzio…

5 – Gino Rago:

Erranze-dislocazioni-esilio stanno imponendo un nuovo fenomeno linguistico con il quale bisogna cominciare a fare i conti: il translinguismo. Vuoi dirci su questo il tuo pensiero?

Letizia Leone:

Il translinguismo letterario, fenomeno oggi molto diffuso, può rivelarsi un’occasione creativa per la lingua di un poeta e di uno scrittore. Mi piace pensare che sebbene per uno scrittore esule o emigrato la propria madrelingua possa rappresentare una sorta di «capsula» o «scudo», questi sa bene che deve immettersi anche nel flusso vivo della lingua che esperisce quotidianamente: «ed è il momento in cui il futuro della lingua interviene nel proprio presente e lo invade». Così almeno per Brodskij, scrittore bilingue dopo l’esilio. Ma non dimentichiamo che realizza una sorta di translinguismo anche chi è costretto a rifiutare per orrore la propria madrelingua come Paul Celan, il quale costretto nel tedesco dei carnefici articola nei suoi testi un lingua oscura, ermetica, simbolicamente blindata … Comunque un poeta deve mettere a dimora i semi di un’altra lingua, di un altro mondo affinché l’emigrazione non sia solo una dislocazione spaziale.

6 – Gino Rago:

Hai qualche altro progetto a breve o a lungo termine, un progetto-desiderio a te particolarmente caro…?

Oltre allo scrivere, sto organizzando un seminario sull’esperienza del dolore nella letteratura (Il pathos è poesia). Nella socializzazione dei laboratori poetici la poesia celebra la sua funzione conoscitiva e realizza connessioni profonde tra le persone. Strumento prezioso di riflessione lenta, meditazione laica e amplificazione della coscienza. Aveva ragione Brodskij: la poesia è un’astronave.

Letizia Leone:

“[…] Di fronte a smarrimento delle radici ed erranza un poeta come Brodskij eleva l’esilio a condizione metafisica di «resistenza attiva». E se l’«abitare» è la parola chiave mancante per chi è costretto ad abbandonare la casa, il proprio paese o l’idea stessa di patria, a questo sorta di sradicamento lo scrittore da esule privilegiato, grazie al suo mondo interiore, può opporre lo spazio del linguaggio. «La tua capsula è il tuo linguaggio» ribadisce Brodskij, «per uno che fa il mio mestiere la condizione che chiamiamo esilio è, prima di tutto, un evento linguistico: uno scrittore esule è scagliato, o si ritira, dentro la sua madrelingua. Quella che era per così dire la sua spada, diventa il suo scudo, la sua capsula[…]”

Gino Rago

L’esilio è un fatto linguistico

Era d’inverno. Il villaggio dormiva più del solito,

ombre corte dai monti e dalla neve.

Una donna sognava di diventare un’altra persona.

Bisognava lasciare il villaggio, abbandonare la casa.

Sfidare il lago, attraversarlo dimenticando le sponde,

concentrandosi unicamente sull’altra sponda,

la più vicina. Agota diventò un’altra persona

ma non abbandonò il villaggio né sua madre.

Aveva intrapreso il viaggio in un’altra lingua.

La nuova lingua accolse la donna

come la nonna che ti attende e che ritrovi al di là dell’oceano.

La condizione che chiamiamo esilio è solo un fatto di lingua

[si può essere in esilio anche nel proprio villaggio,

nella lingua della madre, fra le ossa dei padri ]?

Agota ora scrive nuovi versi. L’esilio è in ogni lingua

che ti nega la parola esatta.

Edith Dzieduszycka

I senza nomi

In giacche d’ombra

e visiere di fango

arrancano

letali

i senza nomi

Sul ciglio del sentiero

su scogli e strapiombi

senza meta

a blocchi aggrovigliati

Le loro armature sono di pelle nuda.

Hanno perso la voce

la lingua

forse la voglia

Dai rovi

sornione s’alza

la brigata dei corvi iene sciacalli

L’orizzonte è fuggito

È andato lontano

dietro

più dietro ancora

Una mantella cupa

lo ricopre.

Gëzim Hajdari

Dove vanno questi uomini insanguinati

giunti all’alba? Hanno occhi sbarrati dal terrore.

Dicono che provengono dal Delta del Niger

e non vogliono tornare indietro.

Che ne sarà dei loro destini?

Fuggono lungo il confine

insieme alle bestie impazzite

in balia delle dimore ignote

e delle voci dei defunti.

(da Delta del tuo fiume, Edizioni Ensemble, Roma, 2015.)

Steven Grieco-Rathgeb

I sottili lineamenti

I sottili lineamenti tribali, le mille piste

che si biforcano nel deserto:

la fine trama di logore sete,

il rosso e l’oro di vesti principesche:

tutto abbiamo visto vanificarsi, svanire

come un raggio di luce nei terreni incolti;

il volto del mondo perdere i suoi connotati,

gli stivali chiodati del Male assoluto

i pesanti cingoli nel fango

portare in offerta distanze ravvicinate.

E dalle fessure dei nostri muri disumani

spiamo quelle catapecchie a perdita d’occhio,

i mille fuochi sporchi per le vie:

gli arruffati capelli irti di polvere e ira

riavviati dalle mani materne,

i capelli sottili come seta

riavviati dalle ruvide mani materne.

Giorgio Linguaglossa

In nomine lucis

Di notte viaggiano i vagoni merci carichi di morti.

Di giorno grandi specchi ustori semoventi montati su camion

danno la caccia agli uomini che hanno ingoiato la luce.

Fuggono la luce, si giustificano, si sbracciano.

Dicono di aver bevuto luce a sazietà.

Si riparano sotto le tegole,

sotto le mensole, nelle bettole del dormiveglia,

si infilano sotto le saracinesche abbassate,

si nascondono tra le masserizie

e i rifiuti, lungo gli argini del fiume del dolore,

sotto gli alberi spogli.

[…]

Scavano fosse nella terra e ci mettono la testa.

Dicono di aver bevuto a sazietà.

Gridano: «Eloì, Eloì lema sabactani!».

E bestemmiano. Bestemmiano il nome di Dio…

– Tigri fosforescenti con passo elegante

ci ringhiano contro, divaricando orribilmente le fauci…

– Dicono di aver bevuto tanta luce.

[…]

La notte, durante il coprifuoco, gendarmi

con berretti a visiera di feltro verde

in tuta bianca portano a spasso frotte di lupi al guinzaglio.

Rifiutano la luce.

[…]

La notte, gemella dell’oscurità, partorisce il buio.

Il buio partorisce un uovo

dal quale escono i pipistrelli ciechi

che sbattono contro i fili dell’alta tensione

e copulano con gli angeli gobbi

caduti dal cielo azzurro…

Gino Rago

Noi siamo qui per Ecuba

Paride amò nel talamo di Troia

Senza mai saperlo

Forse un’idea [una chioma di cenere.

Una nuvola di nulla. Un cirro. Una forma senza carne].

Noi siamo qui per Ecuba.

Tutto le fu tolto per una bolla d’aria.

Senza senno il massacro sull’acropoli

per la spartana fuggiasca, una sposa rapita.

Sbarcò da Priamo come il simulacro

della bella regnante di Sparta

[a suo dire mossa dall’Olimpo].

Come fuoco nel sangue o fremito nei lombi

Elena non è mai giunta a Troia.

Una città mangiata dalle fiamme.

Noi siamo qui per la saggia compagna del suo Re.

Ora sconfitta va verso la nave

[lo sguardo nell’occhio dell’acheo].

Quasi a sfida delle avverse dee

Nel disastro aduna sulle schiave

La gloria d’Ilio, eterna come il mare.

La donna. Ormai bottino di guerra.

La madre. Sulle ceneri.

La Regina. Sul baratro.

Noi siamo qui per Ecuba.

L’unica a sentire che Ilio è la sua anima.

Giammai sarà inghiottita dall’oblio.

Per tutto il tempo viva

[Di cetra in cetra da Oriente a Occidente

Quel sangue prillerà nel canto dei poeti,

Arrosserà per sempre il porfido del mondo].

L’unghia dell’aurora è già sull’orizzonte.

Perentoria schiocca la frusta di Odisseo

Alla sua vela: «Si vada verso l’Isola…»

L’inno dei forti piega le Troiane.

Si scolla dalla costa.

E sulla morte resta il gocciolio dell’onda.

Flaminia Cruciani

Hello Charlie

Resta una lapide oggi

fra i ragazzi distratti che giocano a palla

dove si è alzato il sipario sulla tua vita

nel carrozzone della regina degli zingari

dove tu da bambino correvi gli angoli del buio

nell’accampamento che sapeva di brodo di pollo

fra domatori di animali

mangiatori di fuoco, girotondi di sogni sdentati

nel regno d’albume dell’infanzia.

Con il bastone di bambù, nella giacchetta

stretta e le scarpe sfondate

con passi gridati hai osato le costellazioni rovesciate

hai digrignato i denti all’assurdo

nella pantomima inaudita dell’umano

coi suoi altari primitivi imbanditi di carcasse di vermi.

Svegliatevi uomini!

Se non ce la fate ad ardere voi stessi

e non vi togliete la maschera d’ossigeno

sparata dall’ostia nuda che recita il mondo

la morte vi ricompenserà ballando nel suo tutù

e tagliandovi via come unghie.

Quando l’ossame assaggerà il vostro cranio

passandolo da una bocca all’altra

non vi sarete accorti di essere stati

tenuti a galla dalla vostra controfigura

che rischia di sopravvivervi.

Dove siete rimasti fermi tutta la vita

mentre il mondo vi viaggiava intorno.

Non tornerete a casa

se non ridete in faccia alla tragedia

prima che la rappresentazione finisca

senza applausi.

Lidia Popa

Sentire il pianto della terra

In quest’attimo sconvolgente d’inerte esilio nell’eternità

Il cielo migra, capovolto nella trasparenza della biosfera.

Sulla sabbia scolpita tra fili secchi d’erba, gode l’inverno.

Sotto la coltre di neve, il grano si nutre dalle nuove radici.

Affonda il vecchio tempo nel fertile suolo dorato.

Secondi inafferrabili di granelli di sabbia mobile,

Scorrono dalla clessidra del cielo nel fine febbraio.

Lasciano impronte cancellabili sulla terra deserta.

Tu, Uomo ascolta in silenzio il pianto di questa terra.

Se ti commuovi è perché non hai fatto abbastanza.

La terra vive e si ribella, arroventa il fiume di magma.

Tu, Uomo se ti commuovi, senti quando piange la terra.

La terra oppressa sotto il cemento come una tomba.

Vive e si ribella, facendo nascere la vita ovunque.

[Nota autrice: Questi versi sono la visione differente del migrante sconvolto dal suo esilio urbano, abituato a vivere in stretto legame con la Madre Natura, al quale dona considerazione e rispetto perché rappresenta la continuazione della vita, l’ossigeno per respirare e nutrimento]

Rossella Seller

Rossella Seller

Ultimo gradino

Hai preso una coperta come casa

all’ultimo gradino dell’indifferenza umana,

ma sei stato bambino anche tu

e morbido di pieghe.

Hai avuto una madre e sogni da spendere

confusi ormai nel puzzo d’alcool

che ti frana addosso.

Dov’è buio e zuppe corre alle mense

aveva mani tonde di latte, lei

gentile guida ai primi passi.

Ti guardano i fuggiaschi delle strade

disprezzo e calci alla polvere

non come ti amava lei.

La fata ora è scomparsa nelle sere

fredde dei ponti tesi sulla testa.

Un pallido ricordo ti siede accanto,

qualcuno passa, una moneta rotola e tintinna.

Come farò ad accettare il tuo saluto

e non rispondo

come farai a perdonarmi?

Giacomo Caruso

Rondini

ci sono le rondini, ti scrivo

come ogni anno alla metà d’aprile

anche se un poco hanno tardato

anche se in realtà sono rondoni

– un’altra specie proprio, dice la rete provvida al riguardo –

e gridi e voli e guizzi e salti

riempiono l’aria tiepida al mattino

e al tramonto

m’illudo che sia tutto come sempre

eternamente mutevole e cangiante

un altro anno, un cambio di stagione

e avverto un’ombra scura che sovrasta

e mai più m’abbandona

ma spero che non tutto sia perduto

se ancora e ancora tornano

le rondini

è d’altre migrazioni ora affannoso

pensiero fisso, struggente, doloroso

d’anime vive in fuga dalla guerra

dalla miseria, dall’intolleranza

tenace inconsistenza organizzata

degli stati sovrani e dei governi

impotenza, inerzia, inettitudine

incapacità complessiva e strutturale

di prevedere, predisporre, fare

di pensare, risolvere, cambiare

s’aggiunge l’egoismo e l’ignoranza

dei singoli individui, della gente

non torna la ricchezza della mente

ma spero che non tutto sia perduto

se ancora e ancora tornano

le rondini

anche se in realtà sono rondoni

come ogni anno alla metà d’aprile

ci sono le rondini, ti scrivo.

Giuseppe Tacconelli

Terra di Dio, terra di disperazione

Partiti verso le tenebre.

Coartati alla diaspora,

intrisi d’angoscia.

Con le tasche rigonfie di povertà

o dei ruggiti di letali ordigni.

Grida di dolore strozzate in gola,

scagliate per anni come secoli.

Uomini lapidati da pensieri di morte,

lungo un’incolore esistenza.

Mani giunte alzate al cielo

implorando risposte dalle stelle.

Oltre gli astri verso il proprio Dio,

affinché riesca a scuotere l’inesorabile,

con possente spallata obliqua.

Instillando acqua tra piagate labbra.

Le ali vennero tranciate di netto

ai soggiogati da mercenarie divinità.

La caduta fu rovinosa

cedendo ad irresistibile peso.

Strappando ciò che rimarginava.

Il silenzio dilagò attorno.

Spalla a spalla con i fratelli

con i quali intonare preghiera sommessa,

nella marcia a capo chino.

Svegliarsi ogni giorno e sognare

una nuova terra fertile d’amore,

dove chiamar le stelle con voce universale.

Invocando ardentemente il Dio dei popoli.

La luna li guarderebbe con occhi invidiosi,

correre ridendo

inseguiti dalle nuvole.

Sempre più veloci,

fendendo vento e stormi di uccelli.

In armonia con il disegno celeste.

Davide Cortese

Sembra che da oriente

migri verso occidente

il sole,

per portare lontano

un nuovo inizio.

Migra verso la terra

il frutto maturo

per portare un seme

che rinnovi la storia.

Migrano, carovane di nuvole,

per portare lontano una pioggia.

Migrano, i miei pensieri,

per tornare con in dono un ricordo.

Migra, la nostra vita,

dal primo pianto

all’ultimo rantolo.

Ogni attimo è migrante.

Lo è ogni cosa qui tra gli uomini.

Migra, la gioia,

e da remoti approdi mi scrive

che ha portato in salvo

la nostalgia che ha di me,

sigilla il messaggio nella bottiglia

e lo affida a onde di lacrime salate.

Una rondine è il mio sorriso.

Ed io so che tornerà.

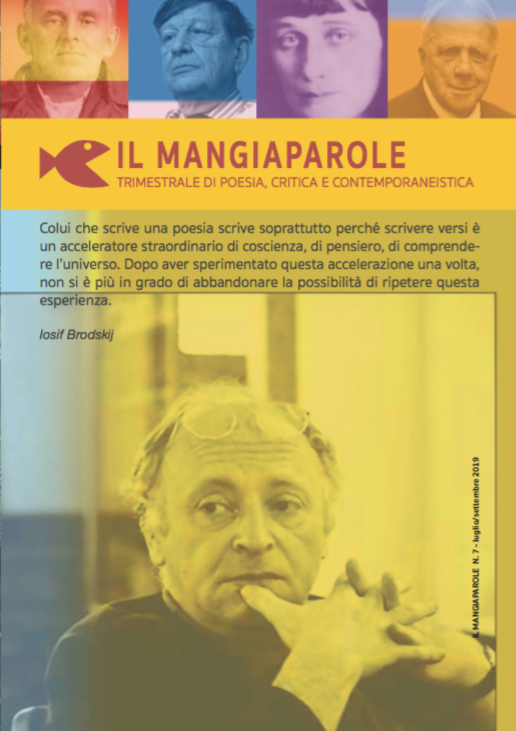

Letizia Leone è nata a Roma nel 1962. Ha pubblicato: Pochi centimetri di luce, 2000; L’ora minerale, 2004; Carte Sanitarie, 2008; La disgrazia elementare, 2011; Confetti sporchi, 2013; Rose e detriti (2015); Viola Norimberga(2018). Tra le numerose antologie si segnalano: Antologia del Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, Torino, 1998; La fisica delle cose, a cura di G. Alfano, Perrone Editore, Roma, 2011; Sorridimi ancora, a cura di Lidia Ravera, Giulio Perrone editore, Roma 2007, dal quale è stato messo in scena lo spettacolo Le invisibili, Teatro Valle, 2009; Come è finita la guerra di Troia non ricordo a cura di G. Linguaglossa, Edizioni Progetto Cultura, Roma, 2016. E’ presente in Dopo il Novecento, a cura di G. Linguaglossa, Società Editrice Fiorentina (2013) e in Critica della Ragione Sufficiente di Giorgio Linguaglossa, Edizioni Progetto Cultura (2018). Redattrice della Rivista Internazionale L’ombra delle parole e della Rivista Il mangiaparole (Edizioni Progetto Cultura). Organizza Laboratori di lettura e scrittura poetica a Roma.

Letizia Leone è nata a Roma nel 1962. Ha pubblicato: Pochi centimetri di luce, 2000; L’ora minerale, 2004; Carte Sanitarie, 2008; La disgrazia elementare, 2011; Confetti sporchi, 2013; Rose e detriti (2015); Viola Norimberga(2018). Tra le numerose antologie si segnalano: Antologia del Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, Torino, 1998; La fisica delle cose, a cura di G. Alfano, Perrone Editore, Roma, 2011; Sorridimi ancora, a cura di Lidia Ravera, Giulio Perrone editore, Roma 2007, dal quale è stato messo in scena lo spettacolo Le invisibili, Teatro Valle, 2009; Come è finita la guerra di Troia non ricordo a cura di G. Linguaglossa, Edizioni Progetto Cultura, Roma, 2016. E’ presente in Dopo il Novecento, a cura di G. Linguaglossa, Società Editrice Fiorentina (2013) e in Critica della Ragione Sufficiente di Giorgio Linguaglossa, Edizioni Progetto Cultura (2018). Redattrice della Rivista Internazionale L’ombra delle parole e della Rivista Il mangiaparole (Edizioni Progetto Cultura). Organizza Laboratori di lettura e scrittura poetica a Roma.

Gino Rago,nato a Montegiordano (CS) il 2. 2. 1950, residente a Trebisacce (CS) dove, per più di 30 anni è stato docente di Chimica, vive e opera fra la Calabria e Roma, ove si è laureato in Chimica Industriale presso l’Università La Sapienza. Ha pubblicato le raccolte poetiche L’idea pura (1989), Il segno di Ulisse (1996), Fili diragno(1999), L’arte del commiato (2005). Sue poesie sono presenti nelle Antologie curate da Giorgio Linguaglossa Poeti del Sud(EdiLazio, 2015), Come è finita la guerra di Troia non ricordo(Progetto Cultura, Roma, 2016). È nella Redazione de L’Ombra delle Parole. Collabora con la Rivista cartacea Il Mangiaparole, trimestrale di poesia, critica, contemporaneistica.

Gino Rago,nato a Montegiordano (CS) il 2. 2. 1950, residente a Trebisacce (CS) dove, per più di 30 anni è stato docente di Chimica, vive e opera fra la Calabria e Roma, ove si è laureato in Chimica Industriale presso l’Università La Sapienza. Ha pubblicato le raccolte poetiche L’idea pura (1989), Il segno di Ulisse (1996), Fili diragno(1999), L’arte del commiato (2005). Sue poesie sono presenti nelle Antologie curate da Giorgio Linguaglossa Poeti del Sud(EdiLazio, 2015), Come è finita la guerra di Troia non ricordo(Progetto Cultura, Roma, 2016). È nella Redazione de L’Ombra delle Parole. Collabora con la Rivista cartacea Il Mangiaparole, trimestrale di poesia, critica, contemporaneistica.

…e così si fa?…

Me ne sto ingrullito! Me ne sto!😡

Va bene…ora leggo!

Grazie, comunque

"Mi piace""Mi piace"

L’INVITO

Ai senza patria

Quando lasciammo le nostre case per metterci in viaggio, non credevamo che avremmo incontrato tanti ostacoli e sofferenze. Speravamo di trovare un’altra terra più ricca e ospitale, dove le nostre condizioni sarebbero migliorate. Ma quel tempo è ormai così lontano che nessuno lo ricorda più, e presto dimenticheremo perfino di averlo dimenticato.

Ormai non possiamo far altro che andare avanti, cercando ogni giorno di sfuggire a pericoli e minacce che costantemente sorgono sul nostro cammino, cercando faticosamente di alimentare la speranza sempre più debole che un giorno tutto cambi e appaia la terra pacifica e felice da eleggere a vera patria.

Quando qualcuno di noi, stanco di quest’insensata, dolorosa e interminabile diaspora, ci abbandona e scompare per sempre su strade misteriose e solitarie, tutti ci fermiamo, ci sentiamo ancora più stanchi, e per un momento ci sembra che non saremo più capaci di riprendere il viaggio. Poi, come sempre, gli anziani che ci guidano, studiano l’orizzonte, la direzione dei venti e ci indicano la direzione da prendere, ammonendo i più increduli: l’unica salvezza è davanti a noi.

Ma è sempre più difficile crederci.

Oggi, all’improvviso, un giovane sconosciuto è apparso in mezzo a noi. Solo vedendo l’espressione nobile e luminosa del suo viso, ascoltando le sue parole, misteriosamente nuove e rivelatrici, ci sentiamo riconfortati, ricchi di insperato coraggio e vigore, e seguiamo con entusiasmo la sua figura che sembra illuminare il nostro nuovo cammino.

Seguendo il nostro nuovo maestro ci sembra di muoverci senza peso e fatica, come fuori dal tempo e dallo spazio, e in un istante ci appare un luogo misteriosamente familiare: è la casa del Signore! E’ questa la patria che cercavamo da sempre di raggiungere, senza saperlo. E ora ci ricordiamo anche del Suo invito: da molto tempo ci ha chiesto di venire, e noi avevamo promesso di farlo, ma troppo occupati da pensieri e desidèri di ogni genere, ce ne eravamo completamente dimenticati.

Quando giungiamo davanti a Lui, lo troviamo addormentato, nella sua poltrona a dondolo, sospesa fra le nubi.

– E’ colpa nostra, lo abbiamo fatto aspettare troppo a lungo!

– Ecco perché sulla Terra tutto andava così male!

Vergognosi e intimoriti, vorremmo fuggire di nuovo. Ma quando Dio si sveglia, ci sorride benevolo, fissandoci con sguardo sereno e amorevole:

– Stavo sognando proprio voi, mi sembrava di vedervi smarriti e sofferenti, vagavate disperati, senza meta, come se mi aveste dimenticato. Ma vedo che finalmente siete arrivati. Ora, per fortuna, è tutto finito!

"Mi piace""Mi piace"

Questo è un commento fuori tema, ma prima di postarlo ho chiesto l’autorizzazione a Giorgio.

E’ un video del canale Curiuss di Youtube, dove si racconta la fisica in modo leggero ma rigoroso. In tempi di terre piatte e scienza a maggioranza non mi pare fuori luogo dargli un’occhiata.

Nello specifico è il primo filmato di una serie sulla relatività ristretta, che tra l’altro contiene un’introduzione generale al metodo scientifico.

PS: anche se l’autore è un mio conterraneo bresciano, non è un mio conoscente.

Buona visione.

GG

"Mi piace""Mi piace"

Grazie, Galdini…

"Mi piace""Mi piace"

caro Guido Galdini,

ho visto il simpatico video che ci hai proposto e possiamo dire che la ontologia estetica del novecento ci ha abituato alla immodificabilità di certi assunti teorici dati per scontati, poi è intervenuta la nuova ontologia estetica che ha rimesso in discussione quei postulati e ci ha detto che era possibile scrivere un altro tipo di poesia (già inaugurata da Tomas Tranströmer nel 1954 con 17 poesie) che si basava su un altro modo di concepire quelle antiche regole, nonché su nuove regole. Ma il fatto è che è difficile scardinare un complesso di idee che spiega bene come fare una certa cosa e che non ci mette in discussione, che non richiede un nostro sforzo teorico. È molto difficile.

Ecco un esempio di scrittura poetica attenta alle indicazioni della nuova ontologia estetica. Edith Dzieduszycka, Traversata

"Mi piace""Mi piace"

Testo emblematico di una condizione “sovrastorica” e contingente insieme, questo di Edith. L’esodo, le grandi migrazioni dei popoli preistorici, antichi e moderni, anche le migrazioni animali, (quelli che ancora non hanno perso l’orientamento) e gli attraversamenti di rotte prestabilite. Le nuove migrazioni e le fughe di una umanità giovane e senza passaporto. L’essere un clandestino e abitare nei non-luoghi di metropoli del nord del mondo…

Qui di seguito un mio testo che accenna un passaggio dalla frontiera del mito:

Stanno portando un grappolo in due

Appeso a un’asta. Uva pesante.

Si può scivolare rovinare sulle malachiti azzurre del buio

pur trovando la resistenza di un’unghia.

Ma i portatori –sulle spalle il peso – alla luce

sono muratori. I grappoli sono sacchi. Terra

Per edificare Duomi maestosi.

Furono propizi i sogni: acini scoppiati

grandi occhi del godimento all’impresa.

Quando iniziò la costruzione.

"Mi piace""Mi piace"

Non conoscevo Giorgio quando ho scritto questo testo una dozzina di anni fa, e non mi sembra esistesse allora la NOE. Probabilmente in gestazione

"Mi piace""Mi piace"

Propongo, in anticipo, un brano di una intervista a Giorgio Agamben nella parte in cui chiedo al filosofo la legittimità per la ricerca poetica di inoltrarsi verso una nuova riappropriazione della lingua. Il che, in linguaggio filosofico significa una nuova ontologia estetica.

Giorgio Linguaglossa:

Nella mia pagina facebook compare questa scritta: «Giorgio Linguaglossa, falegname della poesia», volendo con ciò sottolineare che il poeta non si distingue da un qualsiasi artigiano, al pari di questi adopera la techne. La poesia non gode di alcuna garanzia di priorità sul piano ontologico rispetto ad un qualsiasi manufatto umano: una scatola di fiammiferi o una sedia di paglia intrecciata, se non per il fatto che ha a che fare con la lingua, che adopera un manufatto che trova già pronto ma che gli è estraneo, al quale è legato da un duplice rapporto di appartenenza e dis-appartenenza, di appropriazione e dis-appropriazione. In questa situazione di duplice alienazione sembra collocarsi la poesia, che è sempre il prodotto di un atto di appropriazione e dis-appropriazione, un atto di appartenenza e di dis-appartenenza.

Giorgio Agamben:

«Anche la lingua – in particolare nella figura della lingua materna – si presenta per ciascun parlante come ciò che vi è di più intimo e proprio; e, tuttavia, parlare di una “proprietà” e di una “intimità” della lingua è certamente fuorviante, dal momento che la lingua avviene all’uomo dall’esterno, attraverso un processo di trasmissione e di apprendimento che può essere arduo e penoso ed è piuttosto imposto all’infante che da lui voluto. Mentre il corpo sembra particolare a ciascun individuo, la lingua è per definizione condivisa da altri e oggetto, come tale, di un uso comune. Come la costituzione corporea secondo gli stoici, la lingua è, cioè, qualcosa con cui il vivente deve familiarizzarsi in una più o meno lunga oikeiosis, che sembra naturale e quasi congenita; e tuttavia – come testimoniano i lapsus, i balbettamenti, le improvvise dimenticanze, le afasie – essa è e resta sempre in qualche misura estranea al parlante.

Ciò è tanto più evidente in coloro, i poeti il cui mestiere è appunto quello di padroneggiare e far propria la lingua. Essi devono, per questo, innanzitutto abbandonare le convenzioni e l’uso comune e rendersi, per così dire, straniera la lingua che devono dominare, iscrivendola in un sistema di regole arbitrarie quanto inesorabili – straniera a tal punto che, secondo una tenace tradizione, non sono essi a parlare, ma un principio altro e divino, la musa, che preferisce il poema a cui il poeta si limita a prestare la voce. L’appropriazione della lingua che essi perseguono è, quindi, nella stessa misura un’espropriazione, in modo che l’atto poetico si presenta come un gesto bipolare, che si rende ogni volta estraneo ciò che deve essere puntualmente appropriato.

Possiamo chiamare “stile” e “maniera” i modi in cui questo duplice gesto si segna nella lingua. Occorre qui abbandonare le consuete rappresentazioni gerarchiche, per cui la maniera sarebbe una perversione e una decadenza dello stile, che le resterebbe per definizione superiore. Stile e maniera nominano piuttosto i due poli irriducibili del gesto poetico: se lo stile ne segna il tratto più proprio, la maniera registra un’inversa esigenza di espropriazione e in appartenenza. Appropriazione e disappropriazione vanno qui prese alla lettera, come un processo che investe e trasforma la lingua in tutti i suoi aspetti.

[…]

Negli ambiti in cui il concetto di maniera è stato definito con più rigore (la storia dell’arte e la psichiatria) esso designa un processo bipolare: è insieme, eccessiva adesione adesione a un uso o a un modello (stereotipia, ripetizione) e impossibilità di identificarsi veramente con esso (stravaganza, unicità). Così, nella storia dell’arte, il manierismo presuppone la conoscenza di uno stile a cui si vuole a ogni costo aderire e che si cerca, invece, più o meno inconsciamente di evitare attraverso la sua esagerazione».4

Giorgio Linguaglossa:

Da questa analisi di una archeologia «dell’opera d’arte» se ne evince che l’opera d’arte non ha alcuna relazione privilegiata con l’origine e, dunque, con l’essere?

Giorgio Agamben:

«Vorrei ora concludere la mia breve archeologia dell’opera d’arte suggerendo di abbandonare la macchina artistica al suo destino. E, con essa, di abbandonare anche l’idea che vi sia qualcosa come una suprema attività umana che, tramite un soggetto, si realizza in un’opera o in un’energeia che traggono da essa il loro incomparabile valore. Ciò implica che si disegni da capo la mappa dello spazio in cui la modernità ha situato il soggetto e le sue facoltà.

Artista o poeta non è colui che ha la potenza o facoltà di creare, che un bel giorno, attraverso un atto di volontà o obbedendo a un’ingiunzione divina (la volontà è, nella cultura occidentale, il dispositivo che permette di attribuire le azioni e le tecniche in proprietà a un soggetto), decide, come il Dio dei teologi, non si sa come e perché, di mettere in opera. E, come il poeta e il pittore, così il falegname, il calzolaio, il flautista e, infine, ogni uomo, non sono i titolari trascendenti di una capacità di agire o di produrre opere: sono, piuttosto, dei viventi che, nell’uso e soltanto nell’uso delle loro membra come del mondo che li circonda, fanno esperienza di sé e costituiscono sé come forme di vita.

L’arte non è che il modo in cui l’anonimo artista, mantenendosi costantemente in relazione con una pratica, cerca di costituire la sua vita come una forma di vita: la vita del pittore, del falegname, dell’architetto, del contrabbassista, in cui, come in ogni forma-di-vita, è in questione nulla di meno che la sua felicità.»5

4 G. Agamben, Creazione e anarchia, Neri Pozza, 2017 pp. 50,51

5 Ibidem, pp. 76,79

"Mi piace""Mi piace"

Una mia vecchia nota di lettura di circa 18 anni or sono ad un libro di un autore nato negli anni settanta che fa una poesia di scuola, come ce n’è a centinaia; come si può notare, l’autore è bravo, possiede quelle techiche di base che ti consentono di adire un linguaggio poetico, diciamo di accademia, ma di una bravura del tutto telefonata, la bravura di chi è andato a scuola da pessimi maestri ed ha imparato la media medietà… il fare poesia mediale mediamente acculturata… Scrivero 18 anni fa:

Oggi, dopo l’interminabile foce epigonica degli anni Ottanta e Novanta del Novecento, dopo la stagnazione economica, stilistica, politica e spirituale di questi anni Zero, è sempre più chiaro a chi voglia vedere le cose senza gli occhiali ideologici del minimalismo, che l’epoca dello pseudo-simbolismo e dello pseudo minimalismo orecchiato delle scritture epigoniche non ha nulla da dire di comunicabile alla comunità nazionale, nulla di significativo ai cittadini. Posta l’impossibilità, certo, oggi, di costruire uno stile simbolistico ovvero, post-simbolistico, per via della caduta a picco del fondale simbolico, per quella problematicità di porre il simbolico come «simbolico», e per via di quella confusione di porre l’equivalenza: l’immaginario=mito e mito=simbolico, quello che rimane possibile da fare è, per la nuova generazione, un linguaggio poetico che non poggi su alcuna stilizzazione e su alcuno zoccolo stilistico. Lo so, è paradossale e fortemente antinomico, ma così è.

Quel poco di pseudo-classicismo che si è voluto accordare ad uno stile mitologicamente sostenuto, non ha lasciato traccia significativa, durevole. Lo pseudo-simbolismo del post-simbolismo del tardo Novecento è stato davvero una cosa curiosa: convenzionale nell’enunciazione e conservativo nella formalizzazione, non era in grado di offrire alla poesia delle nuove generazioni alcun sostrato su cui poggiare la forma-poesia. Adesso, è chiaro come i neoclassici della scuola orfica hanno scritto e parlato per tutto il tardo Novecento in una prosa rimata e ritmata al meglio, antichizzata e nulla più. Sono stati i simbolisti italiani del primo Novecento (Gozzano, Govoni, Moretti, Vallini, Corazzini) che hanno scoperto la prosa, la natura metaforica e prosastica del discorso poetico inteso come ambientazione di interni domestici e raffigurazione di personaggi.

Questi poeti hanno chiuso tutte le parole, tutte le forme, predestinandole esclusivamente ad un uso laico borghese e piccolo borghese.

Se adesso facciamo un salto in avanti, alla seconda metà del secolo scorso, e precisamente ai decenni che hanno visto l’esaurimento dello sperimentalismo e della poesia degli oggetti, quello che vediamo è uno spazio linguistico senza frontiere, dove è possibile manovrare a piacimento il veicolo poetico alla ricerca del proprio orto botanico di linguaggio incontaminato, direi biologico, con tanto di autobiologia che fa rima con apologia dell’io.

Ne è derivato qualcosa di assai incongruo: il discorso poetico del secondo Novecento concede comodi divani agli esiti epigonici, c’è spazio per chi vuole accomodarsi, c’è un atrio per i ricevimenti, c’è un salotto per l’intrattenimento, c’è un corridoio lastricato di sperimentalismo «privato» e di oggettistiche «urbane», di periferie urbane e di ambienti privati, privatissimi; da qui non si può andare né avanti né indietro, né alzarsi, né sedersi, si scrive come se si fosse tutti davanti ad una telecamera che spii la nostra privatissima vicenda privata. Ecco la ragione per cui molti libri di poesia (e di narrativa) ci mettono davanti il piatto di una quotidianità da vetrina, imbalsamata, artefatta, finta, posticcia fatta apposta per l’occhio scrutatore della telecamera. Ecco la ragione di molta poesia turistica, che adotta a proprio modello la guida turistica Michelin.

Con la conseguenza che il linguaggio poetico del tardo Novecento è rimasto privo di pavimentazione lessicale e stilistica, il che non può che riprodurre le medesime aporie e i medesimi nodi che erano già venuti al pettine negli anni del crepuscolarismo.

Vorrei posare, sul marmo che vela

la tua forma che lenta si disperde

il sangue mite delle prime rose

il lungo dolce oblio del loto, il lieve

puro manto del giglio, l’enigma della fosca passiflora

e il pàmpano che sempre si rinnova

e la carne impalpabile del colchico

che veste i prati quando l’estate muore

E mai nient’altro ti saprò donare

che questi aridi fiori fatti d’aria

e suono e vuoto e colore senza vita

e nutriti di veglia e solitudine

questa corona di musiche e silenzi

già vizza al primo fuoco del mattino

*

Se mai una notte tu dovessi vagare

fra le lapidi, spettro impaurito

smarrita la via, non udito

il debole richiamo dei compagni

eternamente eguali nell’oblio

discendi pure sul mio sonno, e destami

Ci sarò io allora a stringere

non so come, la tua immagine vacua

e a prenderti per mano, a ricordarti

i nomi delle stagioni e dei venti

e del fuoco, e degli astri, e delle età senza numero

che già furono, un tempo, intrecciati

al tuo e al mio, così dolci e labili

*

Come rubare al tempo

e alla polvere se non in questo

lieve artificio il fermo simulacro

che di te mi rimane, chiuso

nell’istante perpetuo dello scatto –

come gemma nel fregio delle ore

l’immagine lontana e dolce che volesti

lasciare agli occhi tremuli

di chi ti amava

Mi sorridano, tra i riflessi, la quiete

delle labbra, il puro specchio

dello sguardo, l’etereo

tepore delle carni .

e si accenda il sempre nuovo

stupore del ricordo, e la memoria abbia luce

dai limpidi sorrisi dell’argento

*

Il vuoto che si schiude

oltre il tuo viso .

il bianco della foto

gelida aureola di silenzio e luce

che cinge il breve giro

del chiaro sguardo e della carne fragile –

che altro è se non l’icona labile

del tempo senza fine che ha confuso

l’esile trama dei tuoi giorni .

nera selva

fitta d’echi, ove sola, sulle soglie

del nulla, respira la memoria

*

Il ciclamino, il fiore

che nel suo giro fragile

di colore e profumo chiude il cerchio

delle ere e degli astri, e col suo muto palpito

fa eco al chiaro riso delle stelle

ignaro di mesi e di stagioni

è fiorito ai confini dell’inverno

Forse c’era in quel madido viso

di petali e steli, in quelle tenere urne

in quel fragile dono

di tua madre, madre di mia madre

come un’eco ostinata

del vostro e tuo generare, un’impronta

del seme remoto d’ogni nascita e vita

*

Un bagliore rapito

al sole rischiara la tua lapide

come una stella stretta fra i signacoli

vuoti del nulla

E nelle notti d’inverno, quando il gelo

e le tenebre stringono il tuo viso

nella piccola immagine

da quel baleno avrai calore e luce

come un cuore stremato ancora beve

la dolcezza di un ultimo sorriso

che brilla in fondo alla memoria, eterno

«L’uomo non è più padrone a casa sua. Deve vivere ora in una chiesa, ora in un sacro boschetto di druidi, l’occhio padrone dell’uomo non ha dove riposarsi né dove trovare pace. Tutto il vasellame si è ammutinato. La scopa chiede riposo, la pentola non vuole più bollire ma chiede per se stessa un significato assoluto (come se bollire non fosse un significato assoluto). Hanno cacciato di casa il padrone ed egli non osa più entrarvi. Ma come fare con la adesione della parola al suo significato: forse che si tratta di una dipendenza fortificata? Ma la parola non è una cosa. Il suo significato non è affatto una traduzione di se stessa. Infatti, non è mai accaduto che qualcuno abbia battezzato un oggetto e l’abbia chiamato con un nome inventato. La cosa più conveniente, e nel senso scientifico più esatta, è guardare alla parola come ad una immagine…».

Sono parole di Mandel’stam contenute nel saggio Sulla natura della parola pubblicato nel n. 32 di «Poiesis» nel 1993 e nel 2004 tradotto da Donata De Bartolomeo.

Se è chiaro, per sommi capi, quanto abbiamo detto in queste righe, ci sarà chiara anche la scelta di un autore della generazione degli anni Settanta come […] per una «poesia povera», una «poesia da scrittoio», che ci parla di cose semplici e antiche come un «ciclamino», di affetti privati e domestici, dell’ombra della morte che si allunga, al tramonto, su tutti

e le suppellettili del quotidiano.

Ed ecco che ritornano tutti gli stilemi e i topoi del crepuscolarismo: la vita come «pianto», l’alba «grigia», «l’istante perpetuo dello scatto», «l’edera figlia del silenzio», il «buio che avviva le mura dei cimiteri», «il verde riso della primavera», la preghiera sulla «lapide», la presenza pervasiva e costante della «morte», l’ombra della «madre», la «primavera nebbiosa», e via cantando per centinaia di versi buonisti e populisti come va di moda di dire oggi, etc., etc.

Come l’edera figlia del silenzio

e del buio che avviva le mura

dei cimiteri e reca in quella quiete

il verde riso della primavera

così è questo mio canto che vive

nutrito dalle tenebre e dal nulla

"Mi piace""Mi piace"

Queste poesie di cui non conosco o riconosco l’autore non suscitano repulsione o problema rispetto alla comunicazione. Credo abbiano un certo valore, non solo estetico, in quanto richiamano esperienze comuni al genere umano. Si sente però il piano intermedio (una censura di espressione?) come è stato detto e una maniera, intesa in senso pittorico che offre soprattutto reiterazione e perciò stanca presto (basterebbe leggerne una o due, potrebbero piacere di più). Non approda all’esagerazione (penso agli arti, alle parti del corpo allungate del Correggio e di Francesco Mazzola) e quindi al superamento della maniera, nel tentativo di aprire strade nuove.

Poesia povera – può essere povera per condizione, come è la vera povertà o per ricerca, di spoliazione.

Poeta artigiano, lavorante. Il poeta forse come altri sente la mancanza del lavoro manuale (quello che sporca le mani) e della costrizione in ruoli. Esprime così nella scrittura una vocazione non realizzata, che trova però una dimensione – realizzazione, sofferta e particolare.

E la vocazione del poeta? Domanda superata. Non del tutto, se qualcuno a volte parla dell’arte stessa che chiama e le cose altrettanto, dell’artista che si fa specchio.

Sempre spunti interessanti, da rivedere con calma e tempo.

"Mi piace""Mi piace"

Concordo con la tua conclusione cara Paola Renzetti, si tratta di poesia comunicazionale di cui i cataloghi dei libri Einaudi, Mondadori, Garzanti, Guanda etc. etc. sono pieni. Questo va detto, per onestà.

"Mi piace""Mi piace"

E’ necessario abbandonare il vecchio stampo linguistico se si vuole dare un nuovo corso alla poesia, spaziando in tutti i settori, anche con un linguaggio geofonetico diverso da quello che conosciamo, fasciandolo qualche volta, con piccoli pezzetti d’anima all’interno di ogni testo, tanto per non deludere gli amanti delle emozioni. Altrimenti. si usi la stessa forma, ma “senza contenuti”.e più disarticolata come il frammento, gli spezzoni della realtà, i buchi neri delle metafore ecc.

"Mi piace""Mi piace"

Caro Mario Gabriele,

in questo testo ho recuperato qualche reminiscenza emozionale, intendi una cosa del genere?

Da qualche giorno si chiedeva cosa lui facesse

quando gli altri guardavano decine e decine di film

una firma compiuta che non conosceva

senza le doppie da indovinare.

«I livelli di ossigeno liquido sono identici a prima.

Gli applausi sono fuori luogo»

Prova. HoTTanta prontezza da spendere nei polsi

e solchi profondi sulla fronte.

«È necessario sgomberare la sala.

Solo il personale essenziale. Fuori l’addiction help. »

Il timpano bucato non si cicatrizza.

Scendeva dalla sonda con le scarpe ritagliate dai pneumatici

effimero riparo dalle offese giovanili

-ma non pensava di salvare il mondo-

The First ricolloca gli oggetti mal riposti

usati sinteticamente in mancanza di istruzioni

chiude i finestrini agli incroci poco segnalati.

Come dev’essere stato

intuire la lucciola dentro un abbraccio.

Il commerciale si lamenta di un falso positivo trovato nello ***spam***

Uno spillo appuntato sull’orlo della resistenza

sui cugni in agguato.

"Mi piace""Mi piace"

Una cosa rispetto alla poesia di Edith “Traversata”. Molto bella, intensa e di voce profonda, con il supporto dei suoni e delle immagini – mare, caverna, dall’inizio dei tempi fino a quando? Una profondità che inquieta, se posso dire, non è facile arrivare in fondo. O forse la lunghezza ruba qualcosa alla profondità.

"Mi piace""Mi piace"

caro Alfonso Cataldi, non è mia intenzione interferire sulla tua poesia. Ciò che ho detto sono linee guida per chi le voglia seguire. Ricordo di aver espresso in passato, un giudizio positivo su un tuo testo pubblicato sulla Rivista.Ciò che leggo ora si discosta molto da questa precedente prova. Rileggi il testo più volte, abituati al suono, lasciando la descrizione. Tutto questo va integrato con il tuo subconscio, cercando di mettere in luce il paesaggio interno proiettandolo all’esterno, con molte vibrazioni, in una verticalità verbale dove anche il lettore ci si possa ritrovare. Non affezionarti agli standard della parola comune.Insomma deve essere il tuo vissuto e ciò che hai dentro di te a collegarti con gli altri nella responsabilità del proprio dire. Scusami, sono stato prolisso. Spero che non ti dispiacciano queste osservazioni.E’ un mio punto di vista sempre soggettivo. E vai avanti.

"Mi piace""Mi piace"

Caro Mario Gabriele,

non sei stato prolisso, bensì per me esaustivo. Dicendo “ho recuperato…” mi riferivo a testi ripresi di anni fa lasciati in bozze, che mi sembra non funzionino (almeno per me) se non pensati già in nuova forma, senza un lirismo necessario. Grazie.

A. C.

"Mi piace""Mi piace"

Un olfatto prensile nelle modifiche delle reminiscenze accarezza alta la giraffa

della solitudine. L’odore è di acacia, piccoli aculei nella savana scalza. La chiazza oblunga

ha straripato l’orizzonte e corre lungo il Collo

questo suono degli argini e delle distese.

GRAZIE OMBRA.

"Mi piace""Mi piace"

PIù che prensile l’olfatto 😀

"Mi piace"Piace a 1 persona

caro Alfonso,

ho tentato qualche piccolissimo intervento sulla tua poesia, di snellimento. Condivido i suggerimenti di Mario Gabriele, le poesie devono venire di qua e di là, dal profondo e dalla superficie… si percepisce che la poesia appartiene alla fase precedente la NOE, poi tu hai voluto trasformarla in una poesia nuova, ma credo che ci devi lavorare ancora. I dettagli fanno l’insieme.

Da qualche giorno si stava chiedendo cosa facesse

quando gli altri guardavano decine di film

una firma che non conosceva senza le doppie

da indovinare.

«I livelli di ossigeno liquido sono identici a prima.

Gli applausi sono fuori luogo»

Prova. Ho tanta prontezza da spendere nei polsi

e una medaglia sulla fronte.

«È necessario sgomberare la sala.

Solo il personale essenziale. Fuori l’addiction help.»

Il timpano bucato non si cicatrizza.

Scendeva dalla sonda con le scarpe ritagliate dai pneumatici

effimero riparo dalle offese giovanili

– non pensava di salvare il mondo –

The First ricolloca gli oggetti mal riposti

usati sinteticamente in mancanza di istruzioni

chiude i finestrini agli incroci poco segnalati.

Come dev’essere stato

intuire la lucciola dentro un abbraccio.

Il commerciale si lamenta di un falso positivo trovato nello ***spam***

Uno spillo appuntato sull’orlo della resistenza

sui cugni in agguato.

"Mi piace""Mi piace"

Grazie Giorgio,

ci ho lavorato (ci sto lavorando) e ne è uscita una versione ancora diversa dalla tua, Si, i dettagli, anche un a capo diverso, non vanno trascurati. La prova nel testo consisteva nell’iniziare con un andamento basso: un pensiero descrittivo, di poco conto, seguito da pop up.

"Mi piace""Mi piace"

In questa antologia di poeti occidentali attaccati al termosifone mancano nomi: Alfredo de Palchi (vero esule), Giuseppe Talia, Antonio Sagredo, Salvatore Martino.

Questa antologia di NOE d’élite non esiste.

"Mi piace""Mi piace"

Felicemente dimenticato … E in buonissima compagnia!

Sabino Caronia

"Mi piace""Mi piace"

Ciò che fa Giorgio è molto impegnativo.Deve pensare a tutto: fare la critica, rispondere ai commenti, citare altri critici in rapporto al tema di cui si discute. Non è emarginazione la sua! Deve trovare il contesto principale dove inserire le altre dinamiche linguistiche per un discorso più organico.

"Mi piace""Mi piace"

Ciò che fa Giorgio o che fa Letizia Leone? In questo caso è la Leone, o forse no?

Ma sai, caro Mario, non si contesta la scelta dei nomi, nemmeno la qualità dei testi, tutti eccellenti, quanto invece l’operazione. E mi collego ai testi, in particolare a quello di Gëzim Hajdari: ci si aspettava altro che l’accademico, accademico attaccato al termosifone e dalla cui recente radiografia o ecografia si possono riscontrare panettoni e pandori.

Io stesso sono un poeta da termosifone, per questo posso dire che il tema, così alla moda, di questa antologia, in questi termini non esiste!!!

E lascia perdere la provocazione che io, de Palchi e altri non ci siamo.

Spero che tu, caro Mario, sappia che io sono un “serio ironico” e non un serio-serio.

"Mi piace""Mi piace"

Okay! E’ tutto chiaro.

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giuseppe,

senza fomentare polemiche piccole e spicciole ( e capisco che la scelta del tema esilio/migrazioni così incandescente ponga tutti gli autori sul terreno franante della retorica e della chiacchiera alla moda ) ma perché la riflessione estetica non può essere calata anche nel contingente, nell’urgenza, nella politica? Là dove parlano solo i gli autori attraverso i loro testi.

Allora la domanda vera è: uno scrittore deve scrivere unicamente per via experimentalis? Ogni scrittura, ogni contenuto ha verità filosofica o artistica o estetica solo se lo scrittore ne ha patito sulla carne il dramma e le conseguenze. Certo per molti è così, purtroppo. Ma io, per esempio, dal mio termosifone, io che mai sono stata mai in un campo di concentramento, né ho partecipato al processo di Norimberga, né sono stata bruciata su un rogo e mi azzardo a scrivere di inquisizione da parte delle vittime sto portando avanti un’operazione immorale? Non è una domanda retorica, spesso mi chiedo se ne sono all’altezza con molto pudore…

Però ridurci all’appello dei nomi! Qualcuno sarà sfuggito, qualcuno non avrà intercettato la pubblicità su facebook, qualcuno non ha risposto o ha accantonato o dimenticato l’email. E questa non è un’antologia NOE come le brillanti operazioni critiche di Giorgio Linguaglossa ma un pretesto editoriale per convogliare l’attenzione e aprire spazi di riflessione.

Ma certamente Gëzim Hajdari è un poeta che ha vissuto in prima linea la sua condizione di esilio dall’Albania. Oltre a testimoniare una forma più subdola e silenziosa di esilio, molto praticata, l’ostracismo. Il suo è un canto di protesta per tutti gli esiliati e per un’umanità degradata. Alta poesia civile (da “Il poema dell’esilio” tradotto in Italia da Fara Editore nel 2007 fino alle poesie di “Delta del tuo Fiume” del 2015), eppure la sua denuncia storica e pubblica della corruzione del regime comunista di Enver Hoxha e dei regimi post-comunisti è stata insabbiata con un completo silenzio stampa sebbene i numeri delle vittime della violenza siano impressionanti: «Nell’Albania comunista di Enver Hoxha vennero imprigionate 30 mila persone, 60 mila internate nei campi dei lavori forzati, 17.900 condannate per motivi politici, 55.000 uccise…9052 morirono nelle prigioni…e 7022 nei campi dei lavori forzati».

Canto dell’erranza e canto dell’addio si mescolano in questo esilio fisico e spirituale. Hajdari parla la “lingua degli antenati, lo kiswahili” ma mescola il proprio idioma con altri luoghi, altre culture, altre lingue in un canto che si fa antico ricalcando l’eco dell’epicedio e dell’inno.

Lasciando piena libertà di dissenso, critica o ironia naturalmente, sono convinta che l’ego diminuisca la portata della cultura e della poesia.

"Mi piace""Mi piace"

Cara Letizia,

sono il meno adatto a parlare di ego, non perché ne sia immune, ma solo perché non edifico monumenti a me stesso: non ho Facebook, né instagram, né blog etc. Perché? Semplicemente perché penso che questi social servano più ai vips patinati che non a un arrotino come me. Per cui, se tu hai lanciato un appello ai poeti occidentali di partecipare alla antologia che hai curato, io quell’appello non potevo accoglierlo per due motivi: uno perché non avendo il social attivo non posso partecipare agli appelli, due perché forse avrei avuto qualche problema a scrivere sul tema “alla moda” da poeta da termosifone quale sono.

Politica? Dante nella sua Commedia è stato un grande politico. Mario M. Gabriele con i suoi kellogs al ketchup fa politica sociale, io stesso faccio politica d’integrazione, Linguaglossa fa politica letteraria e politica di denuncia.

Certamente Gëzim Hajdari ha vissuto in prima linea l’esilio in patria. Rispetto tale esilio che si è consumato parecchio tempo fa e di cui certo si portano ancora i segni. Per questo si pensava a poesia che scavasse dentro a quei ricordi piuttosto che a testi come questo:

“Dicono che provengono dal Delta del Niger

e non vogliono tornare indietro.”

Tutti i dati statistici che riporti sul destino oscuro dell’Albania, quasi a supporto, con precisione di numeri mi colpisce molto, ho sempre pensato che tu sei una fine filologa, il tuo libro Viola Norimberga, che ho molto apprezzato, me lo conferma.

Tirana, oggi, è altro rispetto al passato.

Hai ragione, cara Letizia a chiede, ma “uno scrittore deve scrivere unicamente per via experimentalis?” No, certo che no. E la tua domanda in qualche modo giustifica la poesia di Hajdari che devia, anzi rimuove.

Facciamo così, cara Letizia, adesso ti faccio una confessione, una confessione pubblica a questo punto, una cosa che ho sempre portato dentro e che forse è il momento che venga fuori. Un racconto di quelli che se lo proponessi a Barbara D’Urso, forse domani stesso, sarei ospite in TV.

Mio padre picchiava mia madre. I lividi venivano nascosti oppure giustificati.

A 16 anni, per la prima volta assistetti a un litigio fra loro: mio padre picchiava mia madre e la insultava troia. Mi frapposi tra i due.

Mio padre aveva due fucili, era un cacciatore. Me ne punto uno addosso. Dovetti scappare. Normale storia di cronaca nera consumata in un oscuro paesino della Calabria sperso ai piedi dell’Aspromonte. Probabilmente non rientrerebbe, una volta consumato, nella statistica dei 17.900 condannati per motivi politici, 55.000 uccisi…9052 morirono nelle prigioni…e 7022 nei campi dei lavori forzati», come tu, Letizia, riporti con dovizia.

E ti chiedo, qual è la differenza? I numeri? E sarà vero quel che dico o è il mio ego?

Accendo candele, smazzo le carte, brucio erbe e parlo correttamente il calabrese.

Ho visitato Auschwitz. Non ho scritto nulla tranne quando mi si propose qualche anno fa sull’Ombra un testo per la ricorrenza della memoria, che facilmente trovi nell’ultima pagina di La Musa Last Minute.

"Mi piace""Mi piace"

caro Talia,

non credere che il testo Nacht und Nebel sia da archiviare solo perché se ne presentò l’occasione intervenendo sulla Rivista sul tema della memoria. L’ho apprezzato molto, come un fiore a sè, tenendo presente l’organigramma del tuo volume La musa Last Minute, Solo rievocando il passato e ciò di cui siamo stati testimoni si possono riportare certi stati d’animo. Ne riparleremo in seguito quando si concluderanno certi eventi.

"Mi piace""Mi piace"

…eppure Talia è ffort!

"Mi piace""Mi piace"

…e come dici tu anche mia moglie lo asserisce:

Ji móveche sckitte i recchje!

Un abbraccio.

"Mi piace""Mi piace"

Inserisco un commento di Gino Rago al momento impossibilitato ad eseguire l’operazione.

La vera “protagonista” di questa pagina de L’Ombra delle Parole è l’intervista, e non l’antologia poetica organizzata – non da me, ma poco importa – estraendo dal libro curato da Letizia Leone poche voci poetiche fra

le tante presenti nell’Antologia edita da Giulio Perrone, magnificamente curata dalla stessa Letizia Leone. E sulla intervista e sul gioco domande-risposte fra l’intervistatore (Gino Rago) e l’intervistata (Letizia Leone) mi pare che non sia stata spesa una sola parola.

Per le antologie poetiche, poi, è noto a tutti che fanno sempre più rumore gli esclusi o meglio i “non inclusi”.

L’intervista, a forma di serena conversazione fra me e Letizia, ha trovato la sua vera ragion d’essere su quello che per me è e rimarrà a lungo il tema ineludibile dei nostri giorni che in sintesi così presento:

-Esilio-Dislocazioni-Erranze

Parole-chiave: dismatria, erranze, esilio, evento linguistico, migrazioni, Samuel Beckett, translinguismo

Introduzione (dalla Antologia “Alla luce di una candela…”)

(I)

In una società sempre più caratterizzata dallo smarrimento delle proprie radici lo scrittore forse diventa l’esule privilegiato in grado di opporre alla perdita dei propri luoghi lo «spazio» del linguaggio.

Il mare, «tomba d’acqua per tutti gli annegati di questo secondo millennio» assume dunque un ruolo fondamentale.

E se Iosif Brodskij ci conduce con i suoi versi in una condizione metafisica di «resistenza attiva» dove l’abitare è la parola fondante per chi è costretto ad abbandonare la casa, il proprio paese o l’idea stessa di patria, Jean-Luc Nancy si sofferma sulla «crisi della comunità», sul decentramento del mondo e dell’individuo stesso sicché la precarietà e la marginalità fanno da sfondo ai nuovi spazi periferici della globalizzazione iper-capitalista.

Esiste poi una forma silenziosa di esilio, l’ostracismo, del quale ci rende testimonianza esemplare il canto di protesta del poeta italo-albanese Gëzim Hajdari.

Esilio come rifugio nel proprio mondo interiore, esilio come perdita del focolare, esilio nel suo significato fisico e spirituale, esilio come ritorno al mito del nostos e al metodo mitico. I poeti che la curatrice dell’antologia Letizia Leone convoca e aduna in questo libro ci conducono in un viaggio nello spazio e nella storia perché davanti allo smarrimento dell’epoca attuale le parole possono diventare occasioni preziose di rifugio e di rinascita.

(II)

Migrazione-fenomeni linguistici-eventi letterari

1) La migrazione fisica si affianca a quella mentale/linguistica e implica non soltanto la perdita di un mondo precedente ma anche la costruzione di una barriera tra vecchi e nuovi linguaggi.

2) Una separazione interiore può accompagnare la scrittura in una lingua appresa da adulti in coloro che costretti a «Scrivere tra le lingue» possiamo intendere come scrittori “translingui”.

3) Il fenomeno del translinguismo letterario è più diffuso di quanto si pensi ed è spesso legato a eventi drammatici che hanno imposto l’uso di un’altra lingua.

4) Il situarsi tra le lingue spesso ha dato ai translingui l’occasione di sfidare i limiti del proprio strumento letterario avvantaggiandone la scrittura perché nell’uso di una lingua diversa dalla propria, soprattutto a fini di composizione letteraria, si insinua facilmente l’idea di sfida e di superamento di se stessi e dei propri limiti, che può produrre la soddisfazione della conquista, del possesso di uno strumento nuovo, ma può favorire anche la frustrazione dell’abbandono della lingua materna.

5) Oltre a costituire un’adozione linguistica, il translinguismo letterario, ovvero “lo scrivere fra due lingue” spesso ha comportato la trasformazione dell’identità culturale e personale dello scrittore in transito tra due culture, permettendogli di acquisire una visione nuova o ‘altra’ del mondo, mediata dall’altra lingua, dalla lingua cioè del paese dell’approdo.

6) Il translinguismo letterario è un discorso ancora tutto aperto a ogni tipo di analisi e di possibilità di esiti finali, mentre il fenomeno dei dismatriati merita meditazioni d’altro genere

(III)

L’esperienza migrante inevitabilmente ha determinato in me in modo quasi naturale una riflessione sul linguaggio, una meditazione eminentemente linguistica.

Perché?

Perché, detto semplicemente, con i corpi viaggiano anche le parole.

E nel corso del viaggio alcune si perdono, mentre altre, fino a quel momento sconosciute, compaiono per la prima volta, mentre altre ancora si mescolano e vanno verso una sorta di meticciato…

Si pongono così, e Letizia Leone nel corso della intervista-conversazione mostra d’averne consapevolezza piena, anche problemi di traduzione accanto a quelli di mediazioni culturali, problemi che pongono a loro volta nuove istanze letterarie, ma anche etiche, quando si vogliono fabbricare ponti di corde linguistiche fra mondi diversi… e tutto nella coscienza che nel caso delle traduzioni “tradurre” può voler significare anche perdere e trovare, non coincidenza ma avvicinamento…

IV

Ed è su ciò che Letizia Leone ha pronunciato la sua nitida e problematica parola di attenta studiosa di questi fenomeni, prima che il dibattito in corso imboccasse altre direzioni…anziché quella chiaramente indicata dalla direttrice migrazioni-fenomeni linguistici-eventi letterari.

"Mi piace""Mi piace"

Intercetto in giro per il blog, e fuori contesto, gli ultimi rigurgiti di fastidio di Giuseppe Talia per l’antologia da me curata (sebbene il post riguardi una più ampia conversazione su Esilio e Migrazione evidentemente neppure letta dal grande accusatore)

Queste le ultime critiche:

“Recentemente ho criticato una antologia “alla moda”, sbagliata fin dal titolo: Oceano? Ma non era il Mediterraneo? E anche l’immagine di copertina che ritrae un veliero transoceanico: ma non sono i barconi o gommoni o barchette in vetroresina?

Cristina Campo scriveva: Vieni, rendiamoci odiosi, parliamo di perfezione.”

Inizialmente ciò che non andava bene era l’esclusione da una ipotetica super-selezione elettiva di testi NOE (con l’appello dei nomi mancanti), che si è rivelata falsa trattandosi di altro progetto… (eppure ti ho anche inviato una mail caro Giuseppe senza mai aver avuto risposta, così come Sabino Caronia – che in privato mi ha confermato di aver ricevuto l’invito a partecipare – o ad altri che hanno liberamente scelto di non esserci);

Poi siamo passati alle accuse ai poeti attaccati al termosifone inidonei a scrivere di tali temi. Accusa successivamente ritrattata. Casomai discutiamo sui testi e i poeti…eccetera , eccetera…

Ora se tu avessi letto almeno il post avresti notato che il titolo riprende un verso di Brodskij (altamente evocativo di una veglia simbolica) che ho ritenuto adeguato all’ampio spettro di riflessione del tema tanto che sono stati inclusi i testi di esperienze psichiatriche che parlano di alienazione del sé…come potrai leggere. Non perdiamoci in perfezionismi che trasfigurano in pedanterie. Gino Rago ha commentato brillantemente le intenzioni sottese a questo progetto editoriale.

Buona lettura, allora…

"Mi piace""Mi piace"

Cara Letizia e caro Rago

e p. c. a chi ci legge,

io a questo gioco non ci sto.

Passare per il rosicone non si può.

Meglio il criticone, soddisfa la legione.

Mai ricevuto alcun invito. Il Convitato

di pietra di Molière o di Puškin,

dopo aver controllato le e-mail,

ne trova solo un’ultima di condoglianze,

di dolenze e di partecipazione al disegno.

Il Convitato bada e bada ben che non si bagna…

Il Convitato, solitamente, non ciarla.

Il Convitato arrota la lama dell’harakiri.

Il Convitato ha discusso su alcuni testi poetici.

Il Convitato ha discusso sull’operazione.

Il Convitato può anche discutere sull’intervista

come sulla svista, parecchio sulla sinistra,

“òcchiu mancu joca francu”,

come anche sulla destra,

“òcchiu destu joca balestru.”

Ma ora basta. E’ partito il termosifone.

"Mi piace""Mi piace"