che siamo soli al mondo, nonostante vincitori o perdenti

Kristina Iankoulova – nata il 17.06.1980 a Sofia, Bulgaria. Cresciuta nel periodo detto “la Transizione” – dal regime comunista alla democrazia, periodo iniziato con gli eventi nel 1989 e la caduta del Muro di Berlino, chiamato da Gorbachov “Perestroyka”.

Ha soggiornato per un periodo abbastanza lungo nel paese più bello del mondo – Italia – dal 1999 fino a 2006. Ha pubblicato per il quotidiano “Noshten trud” negli anni novanta (1998), vincitrice del concorso “VERSI IN VOLO”, indetto da SENSOINVERSO Edizioni nel 2015 (l’unica scrittrice straniera).

Non ha ancora pubblicato (un libro è attualmente in preparazione). Alcune poesie sono state pubblicate da edizioni online in Bulgaria. Le poesie presentate sono state tradotte in italiano dall’autrice.

E come se il mondo non volesse finire qui…

Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa

Il flusso di coscienza è il procedimento tipico della poesia di Kristina Iankoulova, procedura tipica dei meccanismi di funzionamento dell’inconscio. Attraverso quella che è stata definita la «retorizzazione del soggetto» la poesia di Kristina Iankoulova assume la facoltà desiderante e il racconto dell’io penso dunque sono altro, il racconto delle propaggini e dei dintorni di questa cosa misteriosa che è l’io. Noi sappiamo, per averlo appreso da Freud, che l’«io» è una istanza linguistica e sociale, una «superficie», il prodotto di un artificio della specie, una superficie linguistica, una istanza desiderante soggetta a manipolazione nella misura in cui crede di poter a sua volta manipolare il proprio inconscio e gli oggetti del mondo esterno. Ogni istanza desiderante, nell’ambito dell’economia estetica si traduce, quando può e come può, in istanza linguistica, in scelta lessicale e stilistica. Sappiamo per averlo appreso da Freud che la Verdichtung, o condensazione è la struttura di sovrapposizione dei significanti in cui prende campo la metafora; il nome, condensando in sé la Dichtung, indica che il luogo naturale del suo accadere è la forma-poesia. La Verschiebung, o spostamento, è il viraggio della significazione di cui si incaricano la metonimia e il flusso di coscienza che, fin dalla loro refertazione in Freud, sono presenti come i luoghi retorici frequentati dall’inconscio.1]

Nella poesia della Iankoulova si verifica una netta sovrabbondanza della metonimia a scapito della metafora, ovvero, della Verschiebung rispetto alla Verdichtung, ecco spiegata l’abbondanza dei deittici, dei pronomi personali, dei pronomi possessivi. Questa volontà di possesso dell’io, tipico della generazione dei poeti nati negli anni ottanta, ha dato luogo nella Iankoulova al nuovo momento esistenziale definito dalla poetessa «romanticocismo», tipico di quella «generazione X» nata negli anni ottanta, ad alto rischio di trasparenza e di invisibilità, non solo in Italia ma anche in Europa e, in specie, nella Bulgaria attuale.

«Siamo cresciuti anche noi, e abbiamo scelto la vita. / Quella vita / non chi sa quale», quella generazione che è nata dopo la caduta dei regimi comunisti e che si è trovata nel mezzo, né carne né pesce in perenne crisi di identità, priva di certezze, di punti di riferimento. Ecco spiegata la ragione di questo stile cosmopolitico in perenne ricerca di equilibrio, con i versi brevi e brevissimi che si alternano a quelli lunghi e lunghissimi; non c’è omeostasi qui, non c’è isomorfismo, c’è un cinetismo lessicale in perenne disequilibrio, ci sono dei luoghi (per lo più asettici e casuali) dove dei parlanti cercano qualcosa «questa STRADA», «Uno che vuol essere Due», senza neanche sapere che cosa questa cosa sia. C’è una ricerca esistenziale nutrita dal dubbio e dalla dimenticanza («Non mi ricordo dove mi trovo»), la confusione tipica della generazione che ha perso i punti di riferimento, una «generazione mancata» che tenta in tutti i modi di galleggiare, di sopravvivere, senza più certezze, senza altra certezza che l’incertezza. La perdita di equilibrio esistenziale si riflette anche a livello stilistico: una paratassi diffusa, un parlato basso, quasi una ruminazione tra sé e sé, a zig zag, senza apparente costrutto, con anacoluti che si succedono ad altri anacoluti e perifrasi incidentali. Ecco, direi che la Iankoulova ci dà una ottima istantanea in instagram delle problematiche che albergano nella poesia di quella generazione «X» sulla quale dovremmo edificare l’Europa di domani. Poesia esemplare del tempo della crisi.

La normalizzazione e la normativizzazione di questi ultimi decenni ha imposto in tutto l’Occidente un’arte, un romanzo e una poesia fattizia, pattizia e fittizia, in una parola, nomologica. Kristina Iankoulova sa che c’è una ideologia del verso eufonico e del verseggiare cacofonico, una ideologia della bellezza e una della bruttezza, una ideologia per ogni cosa fungibile e commerciabile… addirittura, l’interiorità è diventata una merce che si vende anche bene come letteratura massificata… La poesia di qualità, invece, ha il suo loculo al banco dei pegni e il suo luogo nel mercato delle rigatterie…

Ormai i linguaggi si danno allo stato di frammenti significanti, sono dei corpi essiccati conservati in frigorifero che possono essere rivitalizzati con un buon magistero stilistico e un corredo stereofonico, ma, soprattutto, con l’ausilio di una autenticità priva di scrupoli.

A me comunque piace il modo quasi casuale, disincantato che ha la Iankoulova di scrivere poesia come si mangia un panino col tonno, con uno stile da elettrocardiogramma e un lessico da lettino psicanalitico….

1] J. Lacan, L’istanza della lettera nell’inconscio freudiano, in Scritti, cit., p. 506.

pensi a volte di sera quando te ne stai in santa pace dopo una giornata pesante, beh, / come molte altre

Kristina Iankoulova

“\ Romanticocismo /”

*Vorrrei qualcuno che mi facesse la pasta…

Io accenderei i LUMI …

Mangeremo la pasta LUMInosa…

*

T’invito a vedere

non la luna e le STELLE

ma le armi addormentate

di colore verde

scuro.

*

Vorrei che qualcuno mi cantasse una canzone …

io suonerei

la MELODIA …

ascolteremo LA MUSICA …

*

Hai mai girato la CITTA`

solo

per non fermarti

e lasciarTI andare …

ti prego

resta

lasciaMI andare

se tu non vuoi camminare –

questa STRADA

è la mia

VIA!

*

Vorrei che qualcuno disegnasse il quadro …

io scriverei le parole …

racconteremo LA STORIA…

*

Ti porterò SOTTOTERRA

per vedere

come dal muro

nasceranno i tuoi FIORI

e ci guideranno FUORI.

*

Il romanticocismo lo vive Uno che vuol essere Due.

Vorrei che qualcuno sognasse…

io lo sveglierei …

per entrare NEL SOGNO

con occhi aperti…

*

Il romanticocismo lo vive Uno che vuol essere Due.

***

2.

non importa

e man mano,

nel bel mezzo delle cose che succedono,

si introduce

leggermente, ma sempre più pesantemente,

il filo nero della cupa depressione.

le paure infondate, i ricordi dimenticati.

la sensazione odiosa e spesso ignorata –

che siamo soli al mondo, nonostante vincitori o perdenti.

qualcuno sente i miei pensieri.

***

3.

“DeFlusso”

Perdo continuamente parole e forze

per quello che penso

e non posso dirti.

Non mi ricordo dove mi trovo

perché ho da fare

e non riesco a muovermi.

E mi trovo sempre qui,

senza te.

Non voglio starci nemmeno un attimo in più…

In tutta la mia vita

ho visto un oceano

una cascata

le acque di un fiume

passare davanti i miei occhi.

Ed ora

che vorrei trovare uno scoglio

non posso fermarmi.

E come se il mondo non volesse finire qui…

Persone,

persone

persone –

Trovarmi in ognuno di loro

pretendere

dare

parlare

piangere

urlare

picchiare

sorridere.

Ma io non voglio più nessuno.

Solo te.

Basta.

***

4.

“te dentro me”

Oggi

ti ho sognato …

tutto quello che abbiamo

si è trasformato

nelle carezze non ricevute

nella passione

nascosta

l’amore sfrenato

i baci

mancati –

in eterno

toccata

da te

non solo

ti voglio bene

Io ti voglio.

qualcuno sente i miei pensieri

***

5.

“senza titolo”

Che vuoi di più dalla vita? –

pensi a volte di sera quando te ne stai in santa pace dopo una giornata pesante, beh, come molte altre.

Non ci facciamo mica sconvolgere da queste cose, o no?

Un posticello dove stai bene,

quei pochi amici, proprio tanti quanti ci vogliono – o con altre parole, che si contano sulle dita delle mani,

ma sono migliori di certi parenti che ti sputano in un occhio –

è che dagli amici forse te lo potresti aspettare,

ma dai parenti non dovresti;

i soldi a volte vengono,

a volte vanno,

è bene averli,

ma controllarli è il trucco che pochi eletti hanno conosciuto.

Prodotti di consumo – eh, si, perché no?

Nessuno dice di abusarne.

Dobbiamo negarli (data l’insicurezza che a volte si ha),

oppure saperli dimenticare quando tocca? (dato il fatto che la vita va avanti anche senza essi).

Che cosa dovresti sacrificare ancora?

Se hai fatto, se fai, i conti con te stesso,

fino ad adesso,

e torna che il bene che hai fatto è stato poco apprezzato,

ma, il male, d’altra parte, ti è sempre ritornato indietro,

allora sei pari.

Questa è la vita come la vedo io.

Nessuno dice che bisogna smettere di ricercare l’ideale,

anzi,

più ti impegni,

più capisci quanto l’ideale è un qualcosa di molto terrestre,

che parte dalle piccole cose.

Le semplici soddisfazioni nella vita.

E basta poi con quella generazione X !

Siamo cresciuti anche noi, e abbiamo scelto la vita.

Quella vita

non chi sa quale,

ma dignitosa,

piena di momenti veri, di successi,

di relazioni sofferte a volte, ma belle (anche queste, da tenere in conto, vanno da ‘carine’ a ‘belle’,

possano anche diventare non meritate),

di qualche estrema cazzata commessa senza dispiacertene neanche adesso,

nonostante le conseguenze d’allora,

La vita d’ognuno di noi.

La vita di ogni giorno che solo i poeti più sensibili, i filosofi più saggi, gli artisti più dotati,

hanno saputo esprimere,

e,

hanno saputo trasmettere

anche negandola.

Parlatemi poi d’arte !!

E chi vive per creare?

Chi vive per creare fa l’arte.

Senza saperlo,

perché nella vita non sai mai,

ma almeno facendo qualcosa per provare a capire.

Chi cerca di fare arte per illudersi che è vivo,

è semplicemente un altro morto che cammina.

E poi, chi paga le tasse?

Chi cerca di contribuire al bene … mondiale se vuoi,

se non quello che cerca di mettere in ordine il Proprio mondo?

Tutti sappiamo parlare.

In molti siamo davvero bravi.

Alcuni hanno varie lauree e certificati, ma non sono persone.

Pochi facciamo qualcosa,

e mettiamo in pratica quel che abbiamo pensato e detto.

Credetemi, mi sono ribellata di più contro Lo Schema

quando ho incominciato a cercare di comportarmi bene,

per quel che mi riesce,

in un mondo dove molti cercano solo di fregare chi li sta accanto,

anche se a volte neanche loro sanno perché.

Non che nego le cose passate nella mia piccola vita.

Me le ricordo tutte,

e vi assicuro, le ho ripensate più di una volta,

anche attraverso l’esperienza altrui,

Ma anche la generazione X rimane indietro,

sempre nel tuo cuore.

Generazione di passaggio

appartenente a pochi menti singolari

che hanno attraversato la linea sottile

tra qualcosa di Finito e qualcosa di Nuovo.

Ora la generazione la fai tu.

Che sei libero di scegliere,

di conoscere,

di imparare.

Di vivere, senza smettere di amare Choose life di Renton in Trainspotting.

Non che diverse da queste considerazioni non sono state fatte anche da altra gente prima di me,

ma le considerazioni una cosa è farle,

altra – averle vissute.

Ed è sempre un bene ricordarsi

tutte queste

piccole cose che fanno gli uomini grandi

Kristina Iankoulova

La storia

Come si entra nella storia, cara signora Schubert?

All’assalto, come i tiranni? Timidamente, come i poeti?

Va applaudita, quando concede il bis su richiesta

del pubblico? di quale pubblico? Bisogna tacere,

quando invia come spie il caso e il destino?

Si può uscirne fuori? Un incendio esperto

batte sulla fronte del fuoco.

– Ewa Lipska –

"Mi piace""Mi piace"

Kristina Iankoulova…si racconta. Le sue impressioni sono un diario, una testimonianza di vita, ma non arrivano, per adesso, ad essere Nuova Poesia. A meno che non si consideri Poesia il racconto che ognuno di noi cerca di fare …di se stesso. Alcuni versi vanno nella direzione indicata da Giorgio Linguaglossa:

“La Verschiebung, o spostamento, è il viraggio della significazione di cui si incaricano la metonimia e il flusso di coscienza che, fin dalla loro refertazione in Freud, sono presenti come i luoghi retorici frequentati dall’inconscio.”

“(…)In tutta la mia vita

ho visto un oceano

una cascata

le acque di un fiume

passare davanti i miei occhi.

Ed ora

che vorrei trovare uno scoglio

non posso fermarmi.

E come se il mondo non volesse finire qui…”

La fresca spontaneità è una dote della poetessa. Ma non basta.

Mariella Colonna

"Mi piace""Mi piace"

Brava Eugenia! Chi sei?

A presto, Mariella Colonna

"Mi piace""Mi piace"

La normalizzazione e la normativizzazione di questi ultimi decenni ha imposto in tutto l’Occidente un’arte, un romanzo e una poesia fattizia, pattizia e fittizia, in una parola, nomologica. Kristina Iankoulova sa che c’è una ideologia del verso eufonico e del verseggiare cacofonico, una ideologia della bellezza e una della bruttezza, una ideologia per ogni cosa fungibile e commerciabile… addirittura, l’interiorità è diventata una merce che si vende anche bene come letteratura massificata… La poesia di qualità, invece, ha il suo loculo al banco dei pegni e il suo luogo nel mercato delle rigatterie…

Ormai i linguaggi si danno allo stato di frammenti significanti, sono dei corpi essiccati conservati in frigorifero che possono essere rivitalizzati con un buon magistero stilistico e un corredo stereofonico, ma, soprattutto, con l’ausilio di una autenticità priva di scrupoli.

A me piace il modo quasi casuale, disincantato che ha la Iankoulova di scrivere poesia come si mangia un panino col tonno, con uno stile da elettrocardiogramma e un lessico da lettino psicanalitico…

Choose life di Renton in Trainspotting

"Mi piace""Mi piace"

Arrivato 5.

“senza titolo” ho pensato: ecco, questa è una poesia che ascolterei molto volentieri passeggiando e mangiando un gelato. Perché letta così, sulla pagina, offende un po’ l’orecchio. Ma solo un po’. Perché altri versi, “Un posticello dove stai bene” e “ma, il male, d’altra parte, ti è sempre ritornato indietro, / allora sei pari” mi sono piaciuti. Per nulla al mondo impedirei alla generazione X di potersi riprendere le parole come gli va. Anzi, ne sono proprio felice.

"Mi piace""Mi piace"

“non importa

e man mano,

nel bel mezzo delle cose che succedono,

si introduce

leggermente, ma sempre più pesantemente,

il filo nero della cupa depressione.

le paure infondate, i ricordi dimenticati.

la sensazione odiosa e spesso ignorata –

che siamo soli al mondo, nonostante vincitori o perdenti.

qualcuno sente i miei pensieri.”

C’è una forza che regge i versi, e a volte si smorza, come qui, negli ultimi due versi. Però c’è linfa che cerca di raggiungere le periefie del corpo poetico. Voglio dire che io vivo gli stessi problemi che qui risontro, nella composizione, spesso…

Dovrei leggere anche dell’altro, per farmi un’idea più chiara.

"Mi piace""Mi piace"

“….

Dall’opera di un poeta parla un altro io, e per decifrare la lingua straniera in cui sono scritte le grandi opere, è necessario che a leggerle sia il nostro altro io: i poeti sono oggettivi, non soggettivi: la loro guida non è l’opinione presunta personale di chiunque di noi o di loro, ma una verità trovata attraverso il sacrificio del narcisismo scambiato per spontaneità. ”

da Lettori Selvaggi – Giuseppe Montesano

— ecco, sono una selvaggia indomita lettrice —

"Mi piace""Mi piace"

Il problema della «Generazione X» di Kristina Iankoulova per la poesia bulgara vale, tale e quale, anche per la poesia italiana.

Non mi stupisce affatto che un poeta come Chiara Catapano, appartenente a quella medesima generazione, o giù di lì, avverta la prossimità e la familiarità del linguaggio utilizzato dalla Iankoulova; quel linguaggio, o meglio, quella approssimazione a «quel» linguaggio è un fatto epocale che coinvolge e avvolge tutte le lingue europee e, in quanto tale, pone ai poeti le medesime problematiche: Quale linguaggio? Quale approssimazione al linguaggio? Quale autenticità? Anzi, è possibile una «autenticità» linguistica? Quali retorizzazioni? –

Io faccio parte di una generazione molto più vecchia, provengo letteralmente da un altro mondo (il mio anno di nascita è il 1949, ma Steven Grieco Rathgeb è anche lui del mio stesso anno, e addirittura Anna Ventura, Mario Gabriele e Antonio Sagredo sono di alcuni anni più anziani di noi), quindi ho chiaro il quadrante temporale e spaziale delle poetiche e delle problematiche che sono venute prima e dopo la «Generazione X».

Il mio primo libro è Uccelli, del 1992, in pieni anni novanta e presagiva una nuova direzione di ricerca che si allontanava considerevolmente dalle coeve direzioni della poesia italiana di allora. Negli anni novanta inizia a prendere corpo in alcuni poeti, l’esigenza di imboccare altre e diverse vie di ricerca. L’ultimo libro significativo di un mondo stilistico «chiuso» è Composita solvantur (1995) di Franco Fortini. Lì si ha chiara notizia che un mondo stilistico si è chiuso e che un altro a venire si sta facendo avanti ma ancora in modo indistinto. Se prendiamo in esame un altro libro significativo del cambiamento di sensibilità o di paradigma (per usare una espressione di un altro poeta, Alfredo de Palchi), è Giorgia Stecher con Altre foto per album (1996) uscito postumo, quando la poetessa ci aveva già lasciato. L’unico libro che aveva tagliato tutti i ponti con il passato e il suo presente è quello di Helle Busacca: I quanti del suicidio (1972), ma il libro era rimasto isolato, era sostanzialmente estraneo alle mode letterarie degli anni settanta.

Questo mio essere parte di una generazione più vecchia, paradossalmente, mi ha dato un grande vantaggio rispetto ai più giovani perché mi ha consentito di avere uno sguardo panoramico molto più ampio, e anche uno sguardo temporale molto più ampio. L’ampiezza del panorama in arte e in poesia è essenziale per potere operare con consapevolezza e maturità stilistica. Questa ampiezza è stata una mia conquista solitaria che mi è costata grande fatica, è stato come imboccare di corsa una strada in ripida salita.

Qualla consapevolezza per un poeta è assolutamente indispensabile, senza di essa si scrive per un bisogno corporale o per una spinta impressionistica e nient’altro…

Quando io scrivo che in estetica non si produce nulla di nuovo senza una critica dell’economia estetica, esprimo un pensiero elementare, credo, ma profondamente vero.

La nuova strada di ricerca della poesia italiana è oggi espressa dall’Ombra delle Parole, in quella che è stata chiamata la «nuova ontologia estetica», i cui assiomi non possono essere facilmente riassumibili, chi volesse saperne di più non ha da fare altro che digitare quelle parole nel motore di ricerca di wordpress dell’Ombra e verrebbero fuori almeno un centinaio di articoli e di post nei quali viene argomentata e affrontata questa nuova via di ricerca. Quella via, che accomuna poeti disparatissimi e di diversissima estrazione, è una strada che può accompagnare e favorire la nascita della «nuova poesia» italiana.

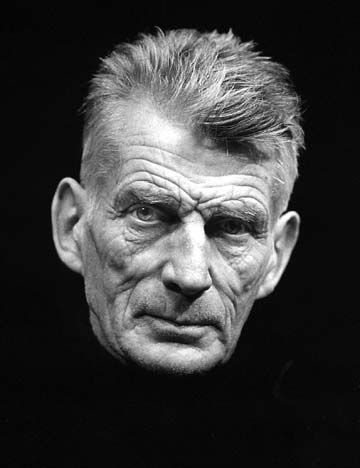

Quando nel 1954 un poeta svedese pubblica la sua opera di esordio: soltanto 17 poesie, da allora la poesia europea è cambiata per sempre, si era aperto un nuovo campo di esplorazione ma in Italia quell’opera non è stata tradotta se non 40 anni più tardi, e così il rinnovamento della poesia italiana non si è verificato. In sostanza, sono andati perduti 40 anni. Adesso però ne abbiamo preso coscienza, abbiamo rimesso indietro di 40, 50 anni le lancette dell’orologio della poesia italiana e siamo ripartiti. Mi chiedete chi è il poeta in questione? Eccolo:

Il risveglio è un salto col paracadute dal sogno.

Libero dal turbine soffocante il viaggiatore

sprofonda verso lo spazio verde del mattino.

*

Rivivo un sogno. Che io sto in un cimitero

da solo. Tutt’intorno splende l’erica

a perdita d’occhio. Chi aspetto? Un amico. Perché

non viene? È già qui.

(da Tomas Tranströmer 17 Poesie, 1954, la prima poesia ha per titolo: Preludium)

"Mi piace""Mi piace"

“Un incendio esperto /batte sulla fronte del fuoco”.che bei versi, da ricordare ; per significare quanto fragili siamo, di fronte al mistero dell’accadere delle cose,della forza inesorabile della natura, prima ancora della crudeltà della storia.Ed è sempre Leopardi, quello della “Ginestra”.

"Mi piace""Mi piace"

Giustamente, Giorgio Linguaglossa parla di “approssimazione al linguaggio”, ed è questa la “sofferenza poetica” più concreta, ciò a cui mi riferivo più sopra, individuando in alcuni punti all’interno delle poesie dalla Iankoulova un anello debole, per così dire, che riconosco in me; nella mia ricerca poetica, di un linguaggio da riscrivere che ci segnala – proprio attraverso le improvvise aperture e baratri – la difficoltà del percorso in atto.

E trovo interessante confrontarsi anche nei dubbi, che inevitabilmente si presentano alle porte dei nostri versi. Qui, come uno specchio (anche se ovviamente differente è lo stile e il terreno di germinazione suo e mio), posso individuare le barriere che si presentano nella sterminata, apparentemente apertissima landa della creazione artistica. Si tratta di spostare lo sguardo, non di rimuovere l’ostacolo che, chissà, potrebbe essere fatto di vento.

"Mi piace""Mi piace"

"Mi piace""Mi piace"

Ripropongo un colloquio avvenuto nell’aprile del 2016 tra me, Steven Grieco Rathgeb e Stefanie Golisch sulla «nuova poesia» e il «frammento»:

giorgio linguaglossa

9 aprile 2016 alle 12:14

Vorrei chiedere a Stefanie Golisch come mai un autore di madre lingua tedesca come te ha scelto di scrivere in italiano? Che cosa trovi nell’italiano di ospitale? E poi, riallacciandomi alla famosa tesi di Pasolini, il fatto che l’italiano sia stata per lunghi secoli una lingua soltanto letteraria mentre invece adesso è diventata una lingua nazionale, che cosa significa per la tua poesia? Voglio dire: è un limite o una possibilità? Grazie.

Steven Grieco-Rathgeb

9 aprile 2016 alle 17:12

Ci vorrebbe un’intervista Linguaglossa-Golisch

Steven Grieco-Rathgeb

9 aprile 2016 alle 17:13

Caro Giorgio, l’uso di frammenti per narrare una realtà frammentata come la nostra, sincopata nei ritmi, è interessante, è un tuo contributo ad una rinnovata riflessione sulla poesia. Che spero continuerai a sviluppare. Niente si ferma, tutto è in un continuo stato di flusso.

In diversi modi, i tuoi frammenti stanno vicino alla mia urgenza di rallentare il ritmo di arrivo della poesia alla fruizione del lettore.

Del tempo fa, nel contesto di un post di poesia di E. Dzieduscycka su L’Ombra delle Parole, c’è stato un interessante dialogo con il Signor Balestriere, il quale giustamente non capiva, in un primo momento, come la poesia possa avere un moto veloce e lento allo stesso tempo. Io ho cercato di spiegare che questo dipende secondo me tanto dalla mente che recepisce la poesia, quanto dalla poesia stessa.

Il frammento interrompe il flusso di ricezione, lo rende zackig, frastagliato, come dire, ma allo stesso tempo quel rallentamento libera il pensiero retrostante, libera l’ombra significante che segue le parole e le illumina. Ecco perché rallentamento in poesia si traduce spesso in un percepito aumento della velocità.

Ho studiato a lungo la poesia recente e meno recente per capire questa dinamica. Le prime volte era con i poeti moderni quando avevo 16-17 anni: mentre leggevo, d’un tratto si liberava una risonanza da una parola, o da un gruppo di parole, facendomi trasalire, come un uccello spiccava il volo e andava a posarsi in qualche altro punto della poesia, dove non avrei mai pensato: indicandomi con un sorriso segreto che la poesia stavo leggendo non veicolava soltanto pensiero e concetto, ma anche risonanze di pensiero e di concetto: e che dunque sopra la poesia, con il suo generico e pur ricco significato letterale, si estendeva una trama lucente di un altro significato, impossibile da cogliere se non per un attimo. Mi sembrava che questa trama fosse, in qualche modo, riflesso della psiche del poeta, la quale porta in sé il millenario abisso di civiltà, di cui il poeta è solo vagamente conscio – a lui, tuttavia, il merito di aver saputo veicolare quell’indicibile. Allora la poesia che leggevo mi diventava luminosissima, la riconoscevo come “grande”: un miracolo: essa esprimeva anche me: e mi dava licenza di ispirarmi ad essa perché io facessi un ulteriore passo nella ricerca del senso indecifrabile delle cose. Forse questo è il vero significato della parola “tramandare”, “tradizione”.

A scuola avevamo letto tantissimo Shakespeare, il nostro professore amava anche i poeti del Sei e del Settecento. Giustamente additava Alexander Pope come un gigante e maestro della forma classica, mai più, io penso, raggiunto. Ma quello strano sistema di risonanze che ho detto sopra lo sentivo più nei poeti dal Romanticismo in poi, e in particolar modo nei moderni, da Eliot in poi. Penso adesso che ciò fosse dovuto alla mia sensibilità di moderno. In questo senso, anche i Romantici inglesi erano moderni, grazie alla Rivoluzione Industriale. (Impossibile idealizzare l’operaio in fabbrica, come si era fatto con il contadino, nel suo idillico contesto campestre).

Qualche anno più tardi, una volta che fui in grado di leggere l’italiano, sentii questo stesso fuggire di risonanze anche in un poeta come Montale.

Torno al concetto di rallentamento-velocità, che è un fenomeno, mi pare, nato in genere con il modernismo, e sorto forse anche involontariamente per rispecchiare l’ansia, l’incertezza esistenziale, che noi moderni abbiamo iniziato a vivere come quotidianità dopo che sono caduti gli idoli dell’Occidente, dopo che si è in genere stabilita la relatività delle cose di questo mondo.

I poeti scandinavi del secondo ‘900 sono maestri di questo procedimento. Tranströmer è solo uno di loro.

Velocità-rallentamento, in una forma molto simile, è un fenomeno fortemente presente nella modalità “dhrupad” della musica classica indiana. La quale lavora anche sui microtoni per tirare fuori la suggestione che vibra sopra al dettato musicale di base, sopra al succedersi sequenziale, lineare, delle note. Simile, come ho già detto, al poeta che scrive una poesia le cui parole suggeriscono qualcosa oltre il significato letterale. Certo, questo già lo si fa, ma si tratta, io dico, di notevolmente accrescere questa potenzialità che pure la musica, e la lingua hanno. Le parole che noi usiamo, e che siamo quotidianamente costretti ad usare quasi fossero gli spiccioli del nostro pensiero, sono antichissime, arcaiche, radicano in lingue e pensieri precedenti, in gran parte obliati, hanno una ricchezza immisurabile. E’ qui forse che sta il mistero della poesia (e della lingua) che diceva Salvatore Martino: semplicemente vaga percezione della “immensità di culture millennarie”, che appare nelle nostre parole, che però hanno anche una leggerezza assolutamente indispensabile perché gli esseri umani possano comunicare liberi fra di loro.

Poeta forse è anche colui che sa fare questo: intuire in ogni attimo quel vasto orizzonte, ma saperlo rendere leggero, fruibile all’uomo del suo tempo. Reintegrare l’uomo. Ecco perché una significativa comunicazione poetica con l’uomo di oggi non sarebbe possibile, secondo me e genericamente parlando, tramite la forma del sonetto. La comunicazione poetica già sembra impresa ardua con le forme “aperte”! Ciascun poeta dovrà attraverso i suoi tormenti trovare da sé la forma che va bene oggi, se è vero che il suo compito è prima di tutto raggiungere il lettore-ascoltatore esterno, il quale vive nella realtà di oggi, non nel passato. Le scelte a sua disposizione, e proprio grazie a questa caotica libertà che ci ritroviamo, sono molte. (Una, per esempio, è quella di Stefanie Golisch.) Non c’è niente di facile in tutto questo.

Il mistero, dunque, è ben più fitto di un verso di poesia luminoso e ben tornito.

Torno alla musica dhrupad: tutto il senso di quella musica sta nel suo continuo dispiegarsi adesso, nel suo apparente muoversi erratico, non-lineare, ciò che abbatte ogni sequenzalità stretta, aprendo molteplici spazi temporali. Perché essa tiene sempre in bilico il momento presente, affinché noi possiamo meglio afferrarne l’evanescenza. La concentrazione sul momento apre scorci impensati sugli altri tempi che pure noi conosciamo ma troppo velocemente abbiamo normalizzato e pensato di catalogare.

In poche parole: sia musica che scrittura seguono quello che appare come linearità nel tempo obbligata. Come allora suggerire quello che tutti che sappiamo, ossia che il nostro vivere, i nostri pensieri, tutto fanno fuorché seguire una traccia sequenziale obbligata?

Ecco cosa significa fruizione estetica di un’opera! Questo!

La musica classica occidentale fino a Bruckner e Wagner si basava sulla formula 1) presentazione di una problematica, 2) trattazione della stessa, 3) risoluzione della stessa – con tutte le sue complessità, chiaramente. Mahler ha sovraccaricato questa formula, l’ha inturgidita al massimo, fino a distruggerla. E infatti, dopo Mahler, alla musica occidentale liberata da quelle pastoie si è aperto un orizzonte allargato, immenso e spesso sublime. Che ha reso possibili grandissimi musicisti come Scelsi, Stockhausen, Cage, e quanti altri.

Io penso che la scelta oggi da parte di quasi tutti i poeti occidentali di ascoltare prevalentemente rock, jazz o musica classica tradizionale – e non Scelsi, Stockhausen, Ligeti, Jani Christou – spieghi in parte perché ci sono così grandi difficoltà a pervenire ad un linguaggio della poesia più in simbiosi con il presente; perché invece così spesso si finisce per praticare il minimalismo epigonico di forme già viste e variate all’infinito. La musica classica contemporanea è uno dei prodotti artistici più alti della cultura occidentale del ‘900: ha aperto una strada incredibile, ma sembra che il 90% delle personenon sanno nemmeno che esiste. Già nell’Europa orientale la cultura da questo punto di vista è molto avanzata – grazie, paradossalmente, a decenni di censura. Prendete Bela Tarr, per esempio, che nei suoi film usa musiche di Mihaly Vig, molto vicine alla avanguardia musicale del ‘900.

Sono tutte riflessioni, solo riflessioni queste, per aprire un dibattito.

Stefanie Golisch

9 aprile 2016 alle 18:36

Grazie Giorgio per la tua domanda.

La prima e più ovvia risposta è semplice: vivo da molti anni, dal 1988, in Italia.

Gran parte della mia vita – concretamente – si è svolta a Monza dove vivo e dove è nata e cresciuta mia figlia. In questo senso mi sono intrecciata in questo mio secondo paese, capitato casualmente. L’italiano è la lingua della mia vita quotidiana, ma non solo. Naturalmente per “accasarmi” in Italia ho cercato riferimenti e, nel mio caso, non potevano non essere letterari e soprattutto poetici.

Nei tardi anni novanta ho cominciato a tradurre. Nell’ambito delle ricerche su uno scrittore tedesco, Henry Benrath, che ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, ho scoperto la poetessa Antonia Pozzi (da lui tradotta in modo terribilmente patetico!). Mi sono messa alla prova e ho cominciato a tradurre una parte delle sue poesie, pubblicate in seguito per una casa editrice in Austria.

Credo proprio che queste mie traduzioni di autori di lingua italiana (Cristina Campo, Camillo Sbarbaro, Lorenzo Calogero, Guido Oldani, Edoardo Sanguineti, Gezim Hajdari…) mi abbiano permesso di entrare nella linfa e nelle viscere della lingua italiana.

La mia mente però, penso, funzioni alla tedesca… e con questo intendo che amo la brevità, la sintesi, le frasi compatte…togliere invece di aggiungere… E quindi, credo, di essere una scrittrice tedesca che usa la lingua italiana, una specie di ibrido…

Ma se voglio proprio essere precisa – e in questo momento lo voglio (è sabato pomeriggio e ho tempo!) – devo confessare il mio vero grande amore che è né la poesia tedesca, né la poesia italiana (tranne Camillo Sbarbaro che rimane il mio poeta del cuore…!) ma la poesia anglo-americana.

Infatti, alcune poesie che qui sono state pubblicate, sono delle specie di traduzioni dall’inglese.

Nell’assoluta concretezza della poesia americana (di autori conosciuti e meno conosciuti) trovo quel tipico poetico non poetico che forse Sanguineti intendeva quando diceva che “la poesia non è mai poetica”. Nota bene: questo filone c’è anche nella poesia italiana – in “Pianissimo”, per esempio, si era concretizzato già all’inizio del XX secolo, ma, purtroppo, viene considerato minore rispetto ad altri autori più filosofici, apparentemente più ambiziosi, ma forse spesso solo più retorici.

Che la filosofia rimanga filosofia! E le belle paroline al loro posto tra i poeti della domenica, e idem la retorica, i superlativi, i versi…

Il mondo intorno a me non fa rima.

Io non ho nessun messaggio in nessuna lingua.

Cerco di cogliere momenti, voli e volti, smorfie e cadute, la melanconica bellezza nelle fessure del quotidiano, del nostro maldestro vivere….

Cerco di portare queste cose nella lingua, a volte in tedesco, a volte in italiano e a volte in inglese.

Mi piace viaggiare senza road map, senza meta precisa.

Tutto qui.

Un caro saluto e buoni pensieri

Stefanie

giorgio linguaglossa

9 aprile 2016 alle 19:39

caro Steven Grieco,

PROBABILMENTE OGGI CHE ALLA POESIA NON è RICHIESTO PIU’ NULLA, forse proprio oggi alla poesia è posta la Interrogazione Fondamentale. Finalmente la poesia è libera, libera di non dire nulla o di dire ciò che è essenziale e inevitabile. Questo è molto semplice, è un pensiero intuitivo che tutti possono far proprio. Nel momento della sua chiusura clausura, la poesia si trova sorprendentemente libera, libera di porsi la Domanda Fondamentale, quella Domanda che per lunghi decenni nel corso del Novecento non si aveva l’urgenza e la necessità di porsi. La poesia, dunque, si trova davanti alla inevitabilità di dire ciò che è. E questa io credo che sia la più grande possibilità che il mondo moderno concede alla Poesia.

Esprimere nel modo più determinato e concreto l’inconscio che sta alle spalle del Pensiero pensato e non pensato dell’Occidente, il sottosuolo del sottosuolo che giace ancora più a fondo del sottosuolo costituito dal pensiero ordinario in cui ormai tutto viene pensato e vissuto dalla civiltà dell’Occidente.

Una poesia che si ponga l’ambizioso obiettivo di pensare l’impensato, le cose del sottosuolo more geometrico di un precedente more geometrico sotterraneo. Pensare la costruzione stilistica disabitata come la più consona ad essere abitata. Trarre dunque la forza dalla propria debolezza, mobilitare tutta la forza della visionarietà geometrica della poesia, questo è il compito che i poeti autentici oggi si trovano di fronte. E non è poco. Dobbiamo, per far questo, giungere a guardare alla poesia da un luogo ad essa esterno. E proprio questa paradossalità ci permette di seguire in ogni suo meandro il lungo percorso di un pensiero poetante che faccia di questo «tramonto» il luogo più abitabile.

Steven Grieco-Rathgeb

10 aprile 2016 alle 12:50

Sì, proprio così. Esprimere l’impensato. Il pensiero, la nostra cultura, tendono a farci percorrere e di nuovo ripercorrere gli stessi percorsi gia fatti. E´ naturale, questo, per l’ogni giorno, ma non per il poeta. Su entrambi i lati della via, nella penombra, stanno le intuizioni, I pensieri impensati. Ci vuole audacia.

"Mi piace""Mi piace"

TAMAWAKA RIVER

Le nuvole insonni navigano

il corpo dell’assenza.

Trema la realtà davanti all’occhio

come il fuoco nella forma dell’acqua.

Scivola sulla superficie un’inconsistenza.

Consiglio a tutti i romani (e non solo a loro) una visita alla mostra di Hokusai, che la capitale ospiterà fino a gennaio. Molto di quanto detto qui sopra, nel dialogo a tre riportato da Giorgio Linguaglossa, vi è come riverberato.

Le 36 viste sul monte Fuji di Hokusai sono diapason che vibrano dentro la realtà che è, sotto i nostri occhi, in ogni momento. Il Fuji presenza-assenza nei quadri, è rispecchiamento di questa qualsiasi-realtà (da qui, dalla “mia” realtà, e dal Tamawaka river di Hokusai, i versi)

"Mi piace""Mi piace"