Marie Laure Colasson, Uccello Petty, scultura in ferro e materiale solido, 2010. La statua greca non parla, la parola non le è più necessaria, dice Hegel, perché in lei interno ed esterno coincidono, ciò che rimane è il suo linguaggio muto, è l’assenza di linguaggio, quello che noi chiamiamo conciliazione e pacificazione dinanzi al Bello. Nell’arte moderna invece la poiesis rimane muta perché interno ed esterno non coincidono più, c’è una frattura, una discrepanza non più suturabile. L’Uccello Petty rimane in silenzio. Vorrebbe parlare, vorrebbe gridare il suo orrore ma non può perché il suo linguaggio è solo rumore, coacervo di fonemi indecidibili e insignificabili.

.

cara Marie Laure,

il mio riccio Kirby aveva una passione particolare per questi nuclei cilindrici. Ha passato anni a studiarli cercando di infilarne qualcuno col triangolo della sua testa ed il corpo cilindrico. Poi forse ha capito che era impossibile e ha desistito. Probabilmente vedeva in essi un tunnel spazio temporale o qualcosa intorno all’assurdità del suo desiderio. Da qualche tempo ha perso un occhio e non sogna più di essere un bisonte e dunque dalla sua prateria di rotoli da inseguire come cespugli intriganti è passato a una collina di panno arancio con cui rivestirsi. Una nuova visione del tempo, credo con meno entropia e meno fatica. Quello che si può permettere con un occhio solo è dunque nel segno dell’economia. Umanizzazione o no? la tua opera è bellissima. ciao

(Franco Intini)

.

… per un attimo avrei dovuto smettere di parlare del reale e andare verso la ferula, che in questa stagione cresce ovunque. Nasce da uno sbuffo di foglie curiose e cresce in altezza fino a divenire uno stelo, un tronco, con pannocchie che si aprono in ombrelle. Dopo l’essiccatura, la pianta erbacea perenne, si riposa d’estate.

Ecco, la fotografia che mi hai chiesto tempo fa.

La ferula è una pianta erbacea perenne, che cresce lungo le colline che dalla marina di Ferruzzano portano all’acrocoro del paese, in cima alla collina più alta. Una pianta spontanea, uno sbuffo di foglie, un Soffio d’aria, di fumo o di vapore, sta di fatto che dal rigonfiamento dei ciuffi verdi si generano degli steli da cui si aprono delle infiorescenze gialle.

I mattoncini lego dei fichi d’india. Le tue tuie o le tuie tue. L’ulivo olivastro. I cocus con le fronde verso il mare Jonio ionico iconico. Le colline ne sono costellate. Le ferule digradano da una parte all’altra. Forse il nome Ferruzzano è legato alla pianta. La sua storia è presto detta. La torre di Capo Bruzzano, dove si pensa ci fosse il porto di Locri e la villa di Palazzi di Casignana, ne attestano la presenza. La intravedi ai margini delle strade, con il tronco nodoso e le ombrella. Quando d’estate secca spargere i semi a ogni alito di vento. Giallo. Il giallo si versa dalla cima dei poggi lungo tutto il litorale e invade i pedi del mare. Questo, però, d’estate. D’inverno, invece, l’odore dei camin, e la potatura degli alberi. Rami tagliati in fascine. Ricordi di quel che era. Il verde s’impadronisce della scena e concede solo acetoselle nel trifoglio. “Io ti consegno come sono state le cose e come sono”, par dire il verde. L’acqua scrolla la battigia e si sente il rollio delle onde. Verde, Giallo e Blu fanno buuu. Alcune scene del film di Calopresti a cui si deve, pare, la rimozione del portone in quercia che mio nonno si fece fare quando costruì casa, e mai più tornato a casa. Se t’affacci dal belvedere di Piazza della Memoria, abbracci l’intero arco di insenature e lidi fino a Punta Stilo. Da togliere il fiato. Saccuti è l’avamposto. E’ da quando mi hai chiesto della situazione sanitaria che mi ritorna un ritornello, oh Spirlì, Spirlì, Spiriliììì. La faccio poco lunga. Bova ellenofona non si esime dall’accogliere la ferula, e nemmeno le bianche terre dove cresce il vino greco. La ferula è ovunque, in queste terre battute da Terrazzano. Un vento che in epoche remote scavò assieme all’acqua, il corso di Canalello. Un fiumiciattolo che porta le acque reflue, depurate, uno dei pochi comuni della zona a depurare gli scoli. A nulla può valere lo sforzo titanico di pochi, quando la maggioranza sversa, impunemente, nello stato delle cose. Quant’è bella giovinezza, sarebbe il canto giusto per la ferula. Succede che nelle vicinanze di una ne cresca un’altra, e che s’accapiglino quando il peso della chioma le curva una sull’altra. Lo stesso Peter Knut, quando sbarcò all’aeroporto dello Stretto, fu accolto da alcune d’esse, anche se in lontananza, dai clivi frastagliati di Pentedattilo. La conservazione del Borgo e le attività commerciali di artigianato ne potrebbero fare un centro fiorente. Mancano le infrastrutture, la ferula non le permette.

Escher realizzò una litografia su Pentedattilo.

(Giuseppe Talìa)

.

La ferula di notte

.

.

La Ferula

.

La ferula è una pianta erbacea perenne. Una pianta spontanea.

Da cui si aprono delle infiorescenze gialle.

I mattoncini lego dei fichi d’india le sono tutt’intorno acquattati.

I cocus, con le fronde verso il mare.

Capo Bruzzano, ne attesta la presenza.

La intravedi ai margini delle strade. Con il tronco nodoso e gli ombrelli.

Si concede solo al trifoglio.

Il rollio delle onde. Alcune scene del film di Calopresti.

Da Piazza della Memoria, le insenature insenature di Punta Stilo.

Nemmeno Bova ellenofona si esime dall’accoglierla.

Nemmeno le bianche terre dove cresce il vino Greco.

La ferula è ovunque, in queste terre battute da Terrazzano.

Succede che nelle vicinanze di una ne cresca un’altra.

Pentedattilo!

Che si accapiglino quando il peso delle chiome le curva una sull’altra.

La ferula è dov’è, dove deve stare.

Un prometeo incatenato.

La ferula, ferina e ferigna.

Il finocchietto selvatico, gli cresce accanto.

Il De alimenti urgentia.

Una valanga di marrone. Cotto nel sole. Gerani. Le spighe. Scalda la rena.

La Ferula vince in altezza. Immobilizza i tessuti vicini (Ferula assa-foetida).

Solo l’aglione e i gigli di mare le resistono.

In India, la resina della sua radice viene aggiunta al burro chiarificato. Vanta origini persiane.

Le bacche rossastre del lentisco dal forte aroma di oliva.

*

Ferula, foto di Vanessa Ragona

.

La ferula comincia da questo momento in poi.

Con un crack del terreno.

Le mani protese cercano la luce.

Ha visto anche il sangue, sapete!

Spari. Strage. Famiglie, zii, nipoti.

Era presente nella strage degli Alberti. Certo, non poteva non mancare.

Ama starsene nelle crepe e da lì vedere il mare.

Ovunque si trovi sparge i semi con il favore del vento.

Non scherzo.

È anche opportunista, eh!

Un quarto di luna calante cadde una volta come una mannaia sulle povere sorelle.

Dove? Dove.

Però attizza. Sì, un po’ si acconcia e un po’ si lascia usare la ferra.

Cavoli che non vi riguardano, direbbe. Ma parrebbe? Parrebbe

Anche a quelle che vedono Barbara D’Urso, che hanno il privilegio

Di crescere vicino all’abitato e sbirciare, dalle volte dei terrapieni

L’interno degli umani.

Ma vi racconto questa. Ebbe a sentire di una sua parente che visto il posto non prese la decisione di rimanere lì. Qui? In città?

La ferula ha capacità adattive rafforzate. Presente anche in cucina.

Contro i gonfiori di pancia. E relative flatulenze. Una bustina, sciolta in acqua.

È un thè.

Può capitare di vedertela alle spalle riflessa in qualche acrilico.

Paolo e Francesca. Perché?

Cichorium una volta le disse , Cynara Cardunculus, Borrago Officinalis e le dieci piante più viste in giro ti sparlano. (O ti sparano.)

Quando la luce dell’estate si accende, il mandarino termina e le zagare si trasferiscono

in oli e profumi, lei s’asciuga i fianchi.

Sbotta dal basso con ombrelle di piccoli fiori gialli.

Tutte, contemporaneamente, ovunque esse si trovino, di seguito, di fila, nello stesso momento mostrano gli acheni, il gloss&gas.

Neve, tanta neve che arriva con i cargo di neurotrasmettitori e i vasocostrittori.

Pochi atomi di carbonio, adattamento e habitat e forte specializzazione, grazie alla velocità del trasporto e ai mezzi di conservazione.

La ferula lo sa bene, specie in queste terre e in questi porti.

Villa Demidoff offre percorsi ambientali. La ferula è presente in comitato.

Si discute, in comitato, delle moltitudini di piante che hanno la sventura di essere straziate e macerate in qualche parte di mondo fragile.

Ben vengano le colture a uso medico. Va bene finire in una bustina. Siamo per l’osmosi dopotutto.

Così recita lo slogan.

Si fa anche cultura.

D’altronde è una Lady di Ferula, firma.

La risoluzione del problema sta nel conteggio.

La pianta come sta? Sciaborda o sciabola? Quando cazzo ci pensate?

Le infiorescenze. Contatele.

In tutti gli ambienti dove la ferula è presente, quello che più l’aggrada (sceglie lei, mica io) è quello caritatevole lasciato da uno strano destino ad essere la sola ombra possibile, in quelle terre dove regna sovrana.

Arrivano per mare e li accoglie.

Escherichia coli, tosse, sono le prime ad invaderla quando s’accasciano disidratati al suo cospetto.

E lei offre riparo.

La crisi coeva di Montale e di Pasolini del 1971. L’inizio della fine della borghesia e del proletariato. Lei c’era.

La ferula communis, volgarmente chiamata, trova le risposte giuste.

Dal seguente brano scegli con una crocetta la risposta che pensi si avvicini alla domanda.

Non accogli volentieri in giardino, la ferula. Non è tra le piante ornamentali.

Come un canto essa si muove digrignando i denti. I gatti l’amano. Graffiarne il tronco,

e le foglie che solleticano.

Bring. Suono.

Quando invece è abituata al grillo.

S’appoggia volentieri alle germinazioni dei suoi rami.

Ma bring.

Suono. Non è come il trillo.

Bring.

La ferula sa cosa custodisce il terreno e si raggruppa.

Non è abitudine della ferula fare comunella. Essa vive a ombrello di se stessa.

Versione 6 marzo 2021

Le capita alle volte, dove il basamento di cemento lo permette, di crescere accanto alle torri e ai tralicci dell’odierna comunicazione.

Immediatamente, i fiori si aprono e si orientano.

Meno parli e meno invecchi.

Vi sono anche casi in cui la ferula non cresce in taluni territori o in porzioni di esso. Non si sa se è la ferula che si rifiuta o è il terreno a farlo. In questi casi la ferula si è attrezzata negli erbari e nella conservazione del seme.

Asciutta e pronta a rinascere.

Non come per taluni animali, disgraziati, finiti nei laboratori come cavie.

-Pensa la ferula.

La storia dei pulcini triturati è arrivata anche dalle sue parti. Ne provò orrore.

Si ricordò del patto delle piante con gli umani, e ne provò sollievo.

Ma poi si ricordò dell’Amazzonia e le si strinse il cuore.

Quali anticorpi vuoi iniettarti? L’americano, l’inglese, l’italiano, il russo, il cinese?

La ferula.

Tutti verrete e tutti avrete.

Il turismo degli anticorpi.

Il bosco non è un campo minato. Il bosco è la vita del pianeta. Gli animali e gli umani ne traggono sussistenza quando si rispettano vicendevolmente il diritto di vita di tutte le sue parti.

Kioto, Lisbona, Madrid. La ferula aspetta delle risposte. Sì, ma c’è una urgenza, l’urgenza di mettere in equilibrio stabile il recupero: “Amo dei tuoi lunghi occhi il chiarore verdastro, / dolce beltà, ma tutto oggi mi è amaro”.*

Bau

Del

Aire *

I vecchi cervi ferula sparsi tra i giovani.

Devi toccare meno cose possibili.

Più mani, più contagio, più corruzione.

Lo sa e prova a dirlo, o forse lo dice con il polline che offre alle api.

Una colata di giallo paglierino save bees.

La ferula era presente su Marte quando il pianeta si spense, si asciugò. Un frammento di meteora la trasportò. Leggende.

Il tronco della ferula essiccato può diventare un graticcio.

La puoi trovare sepolta nei deserti del pianeta ai quali si sta chiedendo l’ultimo sacrificio, l’abbandono.

Verso Marte.

I riti sono usi e costumi. La ferula rischia grosso nei prati del bestiame, eccoo o ecco con eco perché ha chiesto e ottenuto di avere tra le sue proprietà un anticoagulante.

Dove cresce lei è meglio non fare raccolta di fieno.

Metafore silenziosissime e siluranti.

Licheni e fughi commestibili, invece, offe agli umani.

Teme gli umani. S’è vista trasformata in uno sgabello, scannatizzu o scannateddu, non ricorda ma ricorda per cosa l’usava l’umano, per sgozzare animali di piccola taglia.

Anche in bacca la parità di genere è lontana.

La malattia fa esistere.

La ferula apre i micro-fiori alle gocciole di brina.

La natura intorno dona.

Dell’invidia non se ne parla. Un tabù. Dell’invidia non se ne deve parlare.

L’invidia, amore per una parte dell’altro da sé.

L’invidia non si può confessare. Non si può svelare un amore di tale portata.

Il bastone che si ricava dal tronco della ferula essiccata serviva nei riti dionisiaci come tal quale e taluno ed entrambi nel quale nel tale e nell’uno.

Poco tempo fa si è sporta sulla strada e un furgone.

Accidenti se se le ricorda le bombe. Aprivano voragini, scagliavano pezzi.

Nonno Vincenzo l’usava assai da giovane, la ferra, pe’ riunì le pecore ni’ campo. Ad Africo.

(12 marzo 2021)

Così risponde Giorgio Agamben ad una domanda sulla «scomparsa delle lucciole» ( ecco la famosa frase di Pasolini: «Io darei tutta la Montedison per una lucciola» ) in una intervista pubblicata su Lo Sguardo, n. 19 del 2015

Provo non so se commiserazione o disprezzo per il tentativo, attualmente in corso da parte di un folto manipolo di sciagurati, di sostituire la gastronomia,la moda e lo spettacolo artistico-culturale (non l’arte) alla poesia, al pensiero ea quanto resta di vita spirituale. Questo coincide, del resto – dal momento chele due cose vanno sempre insieme e gli sciagurati sono sempre anche pagati– col progetto da parte del capitale internazionale di trasformare l’Italia (che viene pezzo a pezzo metodicamente venduta) in un parco di vacanza e di svago gastronomico-culturale.

La resistenza al moderno in nome delle lucciole si è prodotta non a caso in una cultura, come l’Italiana, in cui lo sviluppo industriale è arrivato più tardi. Pasolini era nato in un paese la cui popolazione era fatta per il settanta per cento di contadini e in cui il fascismo aveva cercato di conciliare l’industrializzazione con il controllo sociale. Può accadere, tuttavia, che proprio una situazione apparentemente arretrata, malgrado le sue contraddizioni, si trovi ad essere per certi aspetti più avanzata di altre, che hanno perduto ogni capacità di resistere. Anche Ivan Illich, cioè il più profondo e coerente tra i critici della modernità, proveniva da una società in un certo senso arretrata. Malgrado io ricordi di aver visto da bambino un gregge di pecore che percorreva ogni mattina la via Flaminia fino a Piazza del Popolo per poi entrare in Villa Borghese, la mia infanzia ha coinciso invece con l’inizio del frenetico processo di industrializzazione e distruzione che ha seguito la seconda guerra mondiale. A differenza di Pasolini e di Elsa Morante (che in questo gli era vicina), io non potevo farmi illusioni sulla sopravvivenza di ciò che un tempo si chiamava popolo o di creature edeniche incontaminate. Mi chiedo a volte che cosa avrebbero detto Elsa e Pier Paolo se avessero potuto vedere l’attuale trasformazione degli esseri umani e delle loro relazioni per effetto dei cellulari e, più in generale, dei dispositivi forniti di uno schermo. La mia critica del moderno è, per questo, meno intrisa di nostalgia e ha preso necessariamente la forma di una ricerca archeologica volta a identificare nel passato le cause e le ragioni di quello che è avvenuto. Ma non credo sia per questo meno radicale. E in questione, in ogni caso, è la comprensione del presente.

(Giorgio Agamben)

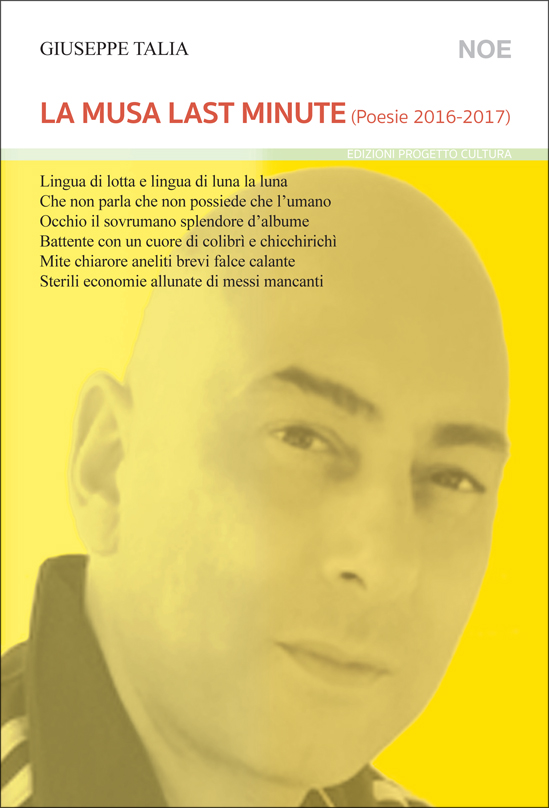

Giuseppe Talia è un poeta che viene dopo l’industrializzazione dell’Italia e dopo la fine dell’età industriale, nell’età post-industriale nella quale oggi ci troviamo. La sua sensibilità è molto diversa da quella nostalgica di uno Zanzotto che guardava alla bellezza; diciamo chequella di Talia è una sensibilità dell’epoca dello smartphone, in questo poemetto non c’è nulla di nostalgico verso la bellezza perduta, nulla di ipnagogico, nulla di «spirituale», la ferula è una pianta povera, che non richiede un clima particolarmente favorevole e benigno, è una pianta terragna. Noi oggi guardiamo la natura come attraverso uno schermo, un monitor, non siamo più capaci di «stare» nella natura. Ecco spiegato il modo ultroneo e astigmatico di rappresentare di Talia:

La ferula era presente su Marte quando il pianeta si spense, si asciugò. Un frammento di meteora la trasportò. Leggende.

Il tronco della ferula essiccato può diventare un graticcio.

La puoi trovare sepolta nei deserti del pianeta ai quali si sta chiedendo l’ultimo sacrificio, l’abbandono.

Verso Marte.

"Mi piace""Mi piace"

Vi sono anche casi in cui la ferula non cresce in taluni territori o in porzioni di esso. Non si sa se è la ferula che si rifiuta o è il terreno a farlo. In questi casi la ferula si è attrezzata negli erbari e nella conservazione del seme.

Asciutta e pronta a rinascere.(G.TALIA)

Caro G. Talia

Una volta ho vista una ferula sotto un cavalcavia vicino casa mia. Si era fermata lì perché oltre c’è il mare e quella è terra di malva, di specie alta e poco odorosa ma ostinata e probabilmente non propensa a cedere territorio se già deve battersela con gli ombrelloni e spesso con le radici di cemento armato che li tengono fissi alla scogliera. Dopo un po’ l’ho rivista, su un mucchio di altri disgraziati, nati col Dna sbagliato. Nessun ulivo o fico piangeva per lei. E’ rimasta nello stesso posto finchè il giallo si è adattato alla ruggine del ponte e questa al grigio dell’indifferenza. Ma tu le hai dato vigore e reso giustizia- Un poema che sa di Iliade e Odissea, grandioso. In quanto a Marte sono d’accordo con te. Ciao

Franco

"Mi piace""Mi piace"

e.c.

Una volta ho visto una ferula…

Grazie

"Mi piace""Mi piace"

Caro Franco,

da bambino quando studiavo a scuola il sistema solare non mi davo pace che la vita ci fosse solo sulla terra, e allora immaginavo che la vita (Schopenhauer) nel corso del tempo, si fosse esaurita e spostata in qualche modo da pianeta a pianeta, incominciando dal più lontano dal sole, alla Terra.

E qui si ferma. O torna indietro, su Marte, o non troverà ospitalità sui restanti pianeti, Venere e Mercurio: il primo caldissimo e il secondo praticamente senza atmosfera.

Grazie.

"Mi piace""Mi piace"

è accettabile anche dire:

la compressione del presente, forse di più, perché la comprensione è più faticosa e richiede doti non comuni di conoscenza: filosofia, sociologia, varie scienze, anche pseudo, e forse anche la poesia; o soltanto la poesia.

La compressione richiede soltanto una pressa ben costruita per deformare qualsiasi metallo: filosofico, sociologico, e infine anche poetico.

gra- a – zie

"Mi piace""Mi piace"

SCOMPARE A 87 ANNI ENRICO CASTELLANI, MAESTRO DI AZIMUTH E DELL’AZZERAMENTO, PADRE DEL MINIMALISMO SECONDO DONALD JUDD. FONDÒ LA FAMOSA RIVISTA MILANESE INSIEME A PIERO MANZONI, AMICO E SODALE.

Era nato a Castelmassa, in provincia di Rovigo nel 1930, Enrico Castellani, con una vocazione nell’arte ben delineata fin dagli anni giovanili. Si dedica fin dal 1956 agli studi in scultura e architettura che compie alla École Nationale Superieure, in Belgio. Nel 1957 torna in Italia e si stabilisce a Milano. “Azimuth e la comunità di Zero, ecco un salto evolutivo dell’arte in Europa. Anche se non ho mai incontrato Manzoni, ammiro Castellani perché solitario, duro, e ‘grandioso’ nella sua arte. Ho goduto a lungo dell’amicizia di Dadamaino: lei era la Nouvelle Tendance, assieme ad altri artisti lombardi”. Così raccontava Tommaso Trini, ad Alberto Zanchetta su queste colonne. Castellani nei suoi primi anni milanesi incontra infatti, e stringe rapporti di amicizia, con quella comunità di artisti che operava nel capoluogo lombardo, primo tra tutti, Piero Manzoni, con il quale forma un sodalizio artistico e fonda la rivista Azimuth.

LE MOSTRE E IL CATALOGO

Con Manzoni e Bonalumi porta avanti quella poetica dell’azzeramento che gli valse il plauso di Donald Judd che addirittura lo definì, in un articolo del 1966, il padre del minimalismo, grazie alle sue tele estroflesse che venivano movimentate con l’utilizzo di chiodi inseriti nel retro, una punzonatura che egli definì “ripetizione differente”. Citare tutte le mostre cui ha partecipato sarebbe impossibile. Molte le presenze a mostre come la Biennale di Venezia, storiche le collettive The Responsive Eye al MoMa di New York, Vitalità del negativo nell’arte italiana, a cura di Achille Bonito Oliva al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1970 o Identitè italien. L’art en Italie depuis 1959 al Centre Pompidou di Parigi, sotto la cura di Germano Celant (1981). Più recentemente ha ricevuto il Premio Imperiale per la pittura dalla Japan Art Association ed ha brillato nelle aste italiane, le famose Italian Sales di Londra. Ad esempio nel 2013, dove il suo Superficie bianca n. 34, del 1966, ed esposta alla Biennale di Venezia lo stesso anno, è stata battuta a £1,8 milioni, stimata £400-600mila da Christie’s a Londra. Nel 2013, per i tipi di Skira, è uscito il catalogo ragionato curato da Renata Wirz con Federico Sardella, che rappresenta la maggiore pubblicazione dedicata a Castellani, un resoconto sui primi cinquant’anni di lavoro con 200 immagini di opere realizzate dal 1958 ad oggi, molte delle quali inedite.

"Mi piace""Mi piace"

"Mi piace""Mi piace"

"Mi piace""Mi piace"

Dalla poetry kitchen alla iperpoesia

La Ferula di Giuseppe Talia si distingue ad esempio dalla poesia di un Mario Gabriele o di un Francesco Intini o da quella di Marie Laure Colasson… in questo ultimo tipo di poesia la struttura è accumulativa, modulare e combinatoria, nella Ferula, a rigore, è invece solo di tipo accumulativo. Beninteso, l’esperienza combinatoria non è passata senza lasciar traccia: anche qui, infatti, siamo in presenza di una cornice al cui interno si dispongono parti dotate di una relativa autonomia (anche se, lo si vede subito, essa conquista ora il primo piano); anche qui siamo di fronte a un libro-polittico (ma, appunto, con un diverso equilibrio fra le parti). Il testo-puzzle è pensato come uno spazio orizzontale da percorrere in più direzioni. Nella Ferula siamo tornati al testo che progredisce in un solo senso, anche se procede a zig zag e a zapping ma sempre lungo una direzione stabilita a priori.

La formula ricorre in un saggio di Calvino intitolato Il romanzo come spettacolo, in cui viene citato S/Z di Barthes (pubblicato da Einaudi nel 1973). In questo libro si legge: «Quello che oggi è caduco nel romanzo, non è il romanzesco, è il personaggio; quello che non può più essere scritto è il Nome Proprio». [S/Z 90] «Il testo come spettacolo» [S/Z 122] di Barthes allude alle «linee di destinazione […] multiple» della «comunicazione narrativa». [S/Z 121] Non è senza significato che la narrazione poetica di Talia segua una analoga impostazione: si presenta come un narrazione con Autore assente sostituito con il Nome Proprio di una pianta. Talia scrive della ferula ciò che è scrivibile, e ciò che è scrivibile segue la linea metonimica, va per afferenti e per variazioni. Lo scrivibile è il telos di questa scrittura poetica. A tal proposito tornano utili le considerazioni che Barthes scrive nel saggio citato:

«La nostra valutazione può essere solo legata a una pratica, e questa pratica è quella della scrittura. Da una parte ciò che è possibile scrivere e dall’altra ciò che non è più possibile scrivere: ciò che è nella pratica dello scrittore e ciò che ne è uscito: quali testi accetterei di scrivere (di ri-scrivere), di desiderare, di avanzare come una forza nel mondo che è il mio? Tutto quello che la valutazione trova è questo valore: ciò che può essere oggi scritto (ri-scritto): lo scrivibile. Perché lo scrivibile è il nostro valore? Perché la posta del valore letterario (della letteratura come valore), è quella di fare del lettore non più un consumatore ma un produttore del testo. La nostra letteratura è segnata dal divorzio inesorabile mantenuto dall’istituzione letteraria fra il fabbricante e l’utente del testo, il proprietario e il cliente, l’autore e il lettore. [S/Z 9-10]

La logica narrativa della Ferula non rende conto del tempo narrativo, anzi, disconosce il tempo narrativo e quello cronologico, il tempo infatti non esiste o almeno non esiste se non in modo funzionale alla narrazione. Talia lo ha compreso, il suo scopo è togliere il velo alla illusione della successione cronologica del tempo narrativo per aderire ad un tempo diffuso che si dirama in tutte le direzioni e in nessuna direzione.

Il procedere della Ferula, ad onta delle continue interruzioni della poetry kitchen, è tutto sommato piano e regolare: a Talia una narrazione complicata da andirivieni temporali non interessa, e se teatralizza la struttura dilatoria del racconto, lo fa in modo geometrico; ciò che gli interessa, al contrario, è portare nel libro l’esperienza fluttuante e incerta dell’atto della lettura.

Si passa, in un certo senso, dalla poesia narrazionale alla poesia iperveritativa e alla iperpoesia.

Possiamo affermare, con un certo credito, che la poesia italiana del secondo novecento è una poesia tabulare e lineare, la sua tabularità è vettorializzata, segue un ordine logico-temporale, si tratta cioè di un sistema plurivalente ma non reversibile. Ciò che blocca la reversibilità, ecco il limite della testualità del poetico del secondo novecento. Al contrario, l’iperpoesia, appunto come testo poetico moderno, si costituisce fuori dell’ordine della verità (preso com’è in un gioco di menzogne, falsificazioni, apocrifi) e della realtà. Il suo carattere esibitamente romanzesco e iperletterario non perde però l’aspirazione a una classicità che lo sperimentalismo kitchen non sopisce, ma a cui, semmai, conferisce un tono manierista.

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giorgio,

un giorno vidi un quadro, in tv, un nido con dentro tre o quattro uccellini con il becco spalancato, il quadro faceva parte della corrente “iperrealismo della natura”, e la prospettiva che l’autore, di cui non conosco il nome, centrata sulla richiesta di cibo, e dunque di vita, che i passerotti sembravano chiedere e comunicare, mi fece ricordare i nidi che vidi da ragazzo: al minimo rumore la nidiata apriva contemporaneamente i becchi.

Sai Giorgio, alle volte penso che non si scrive che una cosa sola, nel senso che ogni scrittore in fondo scrive sempre nelle sue opere la stessa opera, o l’opera primigenia. Gli strumenti, in questo caso, offrono la possibilità della variazione sul tema.

Mi hai fatto una radiografia. Grazie.

"Mi piace""Mi piace"

caro Giuseppe,

il soggetto kitchen produce la scrittura solamente abbandonandola e disseminandola, perdendola e inviandola. La disseminazione è il concetto stesso di scrittura. La logica della disseminazione è la logica dell’innesto; la disseminazione si produce sempre attraverso innesti su innesti precedenti, quando un sintagma viene innestato in un contesto inedito rispetto a quello in cui è stato concepito, lo decostruisce ed al contempo viene ricaricato di un nuovo significato. A questo punto il sintagma viene ulteriormente disaggiustato e nuovamente riarticolato seguendo questo processo senza termine ultimo o punto di arrivo.

"Mi piace""Mi piace"

caro Giuseppe,

sono rimasta colpita dalla intelligenza della tua Ferula e dalla disciplina della tua scrittura. Dopo l’ermeneutica di Linguaglossa, avrei poco da aggiungere. Volevo testimoniarti la mia ammirazione.

Complimenti

"Mi piace""Mi piace"

Cara Marie Laure,

Petty ha un equilibrio notevole, sta appollaiato sul bracciolo del divano con il suo occhio traforato.

E’ un grande piacere per me leggere queste tue parole.

"Mi piace""Mi piace"

Mi sono tuffato in un brodo primordiale in questo poema della ferula. E sono stato lì a galleggiare mentre il fuori del liquido era dentro di me che si accendeva per spazi e tempi diversamente corti o poco lunghi in zone inaspettate di quello spazio dove ero immerso e che era immerso in me. Ora che ci ripenso, lo rivivo adesso autentico, e sento lo scoppiettio di parti di mondo, dal distinto carattere per formazione e aspetti di reperto vivo. Accade che lo spazio del liquido, acceso per lampi lontani (la lontananza è siderale e subito percorsa), mi descrivano vivente descrivendosi o raccontandosi; insomma ho la felicità di essere tutte queste accensioni degli spazi e dei tempi e non mi sento vittima di un unico contenitore, visito quegli spazi e quei tempi proprio perché si visitano, si accendono e appaiono, con energia vitale.

Il poema è abbastanza lungo e permette di perdere rapidamente le ipotetiche coordinate del luogo degli accadimenti, e ogni strofa sta nel suo momento esatto e mi fa stare ‘di’ lei. C’è una giovinezza della mente in questo procedimento, contemporanea a una giovinezza dell’universo che sembra visitare naturalmente nella sua assenza di luogo.

Il fiorire della ferula che appare sempre distinto nei suoi spazi e tempi nell’apparizione di ogni attimo strofico fa fiorire allo stesso modo il testo nella mente del lettore: la mente nei suoi spazi e tempi nell’apparizione di ogni suo attimo, fiorendo giovane, un’accensione che si attiva e che vive per sé.

Complimenti!

"Mi piace""Mi piace"

Marie Laure Colasson, Uccello Petty, scultura in ferro e materiale solido, 2010. La statua greca non parla, la parola non le è più necessaria, dice Hegel, perché in lei interno ed esterno coincidono, ciò che rimane è il suo linguaggio muto, è l’assenza di linguaggio, quello che noi chiamiamo conciliazione e pacificazione dinanzi al Bello. Nell’arte moderna invece la poiesis rimane muta perché interno ed esterno non coincidono più, c’è una frattura, una discrepanza non più suturabile. L’Uccello Petty rimane in silenzio. Vorrebbe parlare, vorrebbe gridare il suo orrore ma non può perché il suo linguaggio è solo rumore, coacervo di fonemi indecidibili e insignificabili.

"Mi piace""Mi piace"

Leggendo la seconda poesia lunga sulla ferula.

La mente si immerge nella lettura, ma io non sto davanti a me che leggo: ossia il testo si concretizza nella propria immagine così come l’immagine di me stesso si consolida.

Invece la mente si immerge nel proprio spazio e io non esisto in quel vuoto. Io esisto negli attimi in cui la mia mente fiorisce dal proprio vuoto, in lampi e sprazzi di fisicità parziali.

Aggiungo che in questo stato può essere riconosciuto come pienezza, ossia uno stato più naturale del precedente. Ossia l’essere parcellizzato della mente che appare (fiorisce) è più “naturale” per la mente (e per noi) del mostrarsi come corpo univoco tra le cose.

Io non sto nel testo, il testo è me, e il Sé della mente vive.

"Mi piace""Mi piace"

Anche leggendo e interpretando La ferula di Giuseppe Talìa come scrittura filo poetry kitchen Giorgio Linguaglossa giustamente scrive:

“La rivoluzione linguistica non sta nella distruzione della tradizione e nella creazione ex nihilo di una nuova tradizione, ma nella sua dismissione, che dis-mette, lascia cadere la tradizione e, con questo, rende possibile la sua innovazione.”

E io sempre sul poemetto di Talìa segnalerei che barthesianamente il poeta entra nella propria morte non appena comincia a scrivere…e se l’autore muore subito entra nel testo il lettore…Perché l’atto di scrittura afferma la persona linguistica, soltanto la persona linguistica.

"Mi piace""Mi piace"

Approfitto di questi successivi interventi sul poemetto del nostro Giuseppe Talia, per inserirmi nel confronto suscitato da questa lettura. Avevo già intuito dopo una prima scorsa, l’elevato spessore di questo componimento, ma mi ero riservato di approfondirlo successivamente, opportunità offertami da questi nuovi interventi. Sono rimasto catturato dalla scrittura di Giuseppe – che peraltro ben conosco ed ho già apprezzato in tanti episodi attraverso le pagine dell’Ombra – ma che in questo poema mi pare tocchi uno dei suoi vertici poetici e concettuali. Trovo particolarmente calzante e mi immedesimo, nella rappresentazione che ne fa mirabilmente Jacopo Ricciardi quando scrive: “La mente si immerge nella lettura, ma io non sto davanti a me che leggo: ossia il testo si concretizza nella propria immagine così come l’immagine di me stesso si consolida”. E’ esattamente lo stesso procedimento mentale che ho attraversato, esperito nella lettura de “La Ferula” grazie al linguaggio ipnotico di Giuseppe, che mi ricorda le immense prospettive deila pittura seicentesca, capace di dipanarsi continuamente in nuoviìe, inaspettate vie di fuga, come stanze di antiche dimore che si intersecano tra loro, spalancandoti continuamente nuovi scenari. “La Ferula” però, al tempo stesso, assurge anche ad emblema della “Poetry kitchen”, perché riesce a coniugare il retroterra naturalistico (e la natura, pur maltrattata indicibilmente daila predatorietà umana è, e rimane, corpo vivo, ancora capace di trasmettere il suo afflato emotivo a chi si sforzi di incontrarla e fruirla) depurato però dai fronzoli retorici e dai clichès bozzettistici che troppa poesia ‘900 finto-romantica ci ha tramandato. L’osservazione dell’ambiente naturale nell’opera di Giuseppe, oscilla tra la ricostruzione geografica e l’allegoria storico-antropologica, senza alcun indugio illanguidente a nostalgie e passatismi. Nel fondo del fondo, ho sempre pensato – pur condannando molte scaturigini e derive del nostro processo di modernizzazione, specie per come è venuto stratificandosi – che la resistenza alla modernità in sé e per sé, abbia una radice conservatrice, anche quando rappresentata sotto forma di progressismo pro-lucciole; mio nonno materno (figura fondamentale della mia formazione intellettuale) contadino e comunista nato all’inizio del ‘900 e dotato di una cultura immensa – pur avendo frequentato non oltre la terza elementare – e lettore di Pasolini, soleva ripetere che in fondo avrebbe potuto opporre all’amato Pier Paolo, almeno trecento motivi per preferire la corrente elettrica al vagheggiamento per le lucciole. E’ proprio nell’essenzialità espressiva e concettuale, che la poesia di Giuseppe si fa paradigma della miglior espressione della “poetry kitchen”. Un saluto ed un abbraccio a tutti gli amici dell'”Ombra”.

"Mi piace""Mi piace"

Leggo, davvero, solo ora. M’ero dimenticato della pagina.

Mi sono disconnesso.

Segnali dalla Terra.

Vincenzo, mi hai fatto conoscere e ricordare cose di me che probabilmente avevo dimenticato.

Ti ringrazio infinitamente per la tua stima.

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giuseppe,

questa volta sono io ad intervenire in ritardo, essendo stato molto impegnato per alcuni giorni.

In realtà sono io che ti ringrazio perché questo tuo poema narrativo – come giustamente lo definisce Marle Laure Colasson – mi ha fornito degli indirizzi ispirativi e di metodo, oltre ad avermi restituito delle immagini, davvero molto interessanti.

Un abbraccio ed a presto.

"Mi piace""Mi piace"

Condivido le tesi e concordo con le interpretazioni di Jacopo Ricciardi e di Vincenzo Petronelli.

La ferula è un poemetto narrativo perché è, in qualche modo, uscito definitivamente dal poetico e da quel territorio. E’ una scrittura che deve trovare in se stessa, in ogni momento, la propria legittimazione e la propria auto alienazione, che è costretta a progredire nel vacuum, cincischiando, mormorando, chiacchierando di ciò che è congetturabile ma non dichiarabile.

"Mi piace""Mi piace"