Esecuzione di 56 civili polacchi a Bochnia durante l’occupazione della Germania nazista della Polonia; 18 December 1939

.

Il rifiuto del soldato Josef Schulz

Il soldato tedesco Josef Schulz del plotone di esecuzione che doveva eseguire la condanna alla fucilazione di 15 giovani serbi, dichiara semplicemente: «io non sparo», e getta a terra il fucile. Schulz viene ritenuto colpevole di insubordinazione ed è condannato a morte a sua volta mediante fucilazione immediata.

Il gesto del rifiuto segna una linea divisoria tra l’autenticità e l’inautenticità. Posto dinanzi alla scelta se obbedire ad un ordine che la sua coscienza rifiuta e sparare o disobbedire decidendo di non sparare condannandosi così a morte certa, il soldato Josef Schulz sceglie la seconda possibilità con un formidabile atto di decisione anticipatrice della morte.

La morte è una possibilità dell’esserci, è la sola via di uscita dinanzi ad una situazione che la coscienza non può accettare, è la possibilità più propria (concerne l’esserCi), incondizionata (l’uomo vi si trova davanti da solo), insormontabile (si eliminano tutte le altre possibilità), certa.

Con la anticipazione della morte, l’esserCi comprende autenticamente se stesso. Gettato nella situazione emotiva dell’angoscia, che lo pone di fronte al nulla della morte, il soldato Josef Schulz opta per la morte, annullando ogni altra possibilità che lo avrebbe mantenuto in vita ma condannandolo alla inautenticità.

Dunque, l’uomo scopre di Essere-per-la-morte quando la situazione storica concreta lo pone dinanzi alla scelta radicale: vivere inautenticamente o morire in modo autentico.

La morte non va rifuggita, ma affrontata con la decisione anticipatrice, sostiene Heidegger: non il suicidio o l’attesa (forme di realizzazione che tolgono il carattere di possibilità) la soluzione, ma la scelta consapevole dinanzi al Potere opprimente, questa possibilità c’è sempre. Accettare con la decisione anticipatrice la possibilità della morte, ci richiama al nostro destino di mortali.

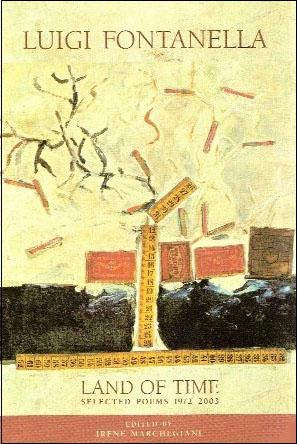

C’è qui una mia poesia nella quale viene affrontato problema del rapporto tra il Potere e il singolo cittadino, da da How the Trojan War Ended I don’t Remember (trad. ingl. di Steven Grieco, 2018). Il protagonista, Gaio Cornelio Gallo, scruta i volti dei suoi contemporanei e, con allarme, vi legge i primi indizi della sottomissione e del conformismo di massa dei suoi concittadini.

da Facebook

Mi ha sorpreso la citazione di Giorgio Linguaglossa quando nel suo Blog, ha citato il nome di Josef Schulz, la cui storia, eroica e personale, è quella di un soldato tedesco durante l’ultimo conflitto mondiale, chiamato a far parte di un plotone di esecuzione per fucilare quindici ragazzi slavi partigiani a Smederevska Palanka in Serbia, ma che al momento di sparare, si strappa le mostrine buttando a terra il suo fucile, dicendo al Comandante: “Io non sparo”, il cui testo è rintracciabile ne il piccolo almanacco di Radestzkj, Milano, 1983, riportato su Poesia Civile e Politica dell’Italia del Novecento, a cura di Ernesto Galli della Loggia, Bur, saggi Rizzoli, 2011. Ringraziandovi sinceramente dei vostri commenti e della vostra sensibilità di lettori e poeti. Un caro saluto a tutti.

(Mario Gabriele)

caro Mario Gabriele,

Scrivere una poesia lo considero un gesto non diverso da quello fatto dal soldato Josef Schulz che si strappa le mostrine e getta il fucile a terra rifiutandosi di sparare su 15 giovani partigiani serbi.

(Giorgio Linguaglossa)

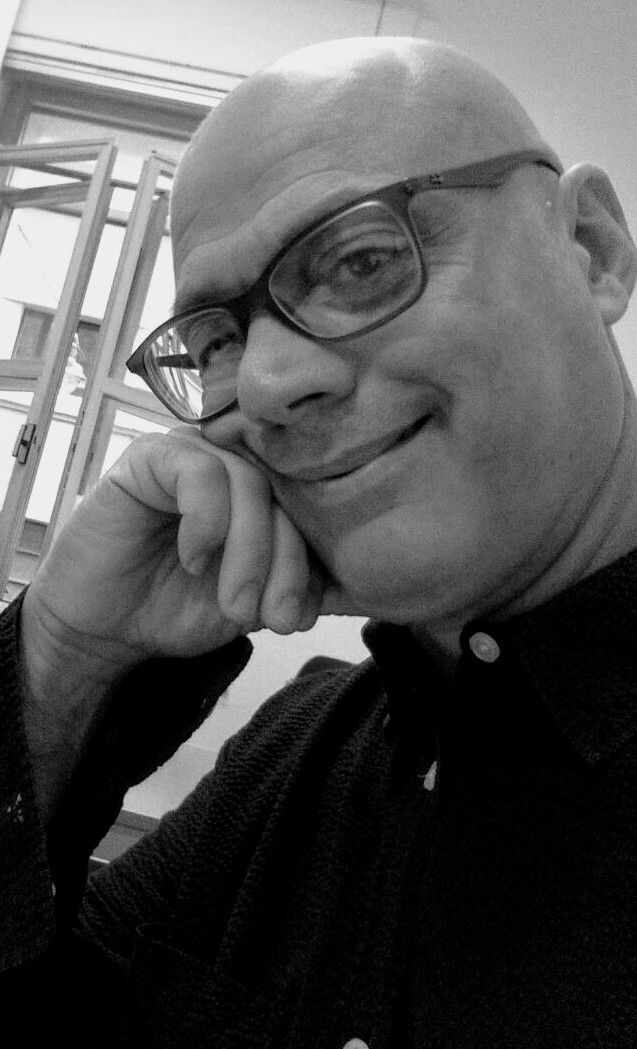

Giorgio Linguaglossa

I pensieri del poeta Gaio Cornelio Gallo a proposito del suo collega Druso

Druso ha sempre i piedi sporchi nei calzari di cuoio,

il ventre prominente e parla un latino infarcito di dialettismi della Sabina;

inoltre, a tavola non è mai sobrio, ama l’eccesso

in libagioni e in amorazzi con le sue schiave

e con i mori che acquista al mercato al suono di sesterzi d’oro.

Nel Foro non prende mai una posizione

univoca, chiara, ciò che dice in

privato non lo ripete certo in pubblico.

È abile, sfuggente come una biscia, oleoso

come la resina del Ponto Eusino,

dire che non lo amo sarebbe un eufemismo,

una ipocrisia, ma ciò che è più grave,

non riesco neanche a detestarlo.

Mi dico: «Druso è un codardo, un mentitore,

un fingitore, un voltagabbana» ma, ciononostante,

non riesco a detestarlo. Forse che dovrei rimproverargli

il suo faccione impolverato di cerusso?

In fin di conti è un mio simile: un teatrante, un attore,

ha un mento, due occhi, un naso aquilino, proprio come me.

«Non c’è alcuna differenza – mi dico – tra noi».

Druso ha gli occhi foderati di cerone da teatro

il volto scivoloso di biacca, il mento leporino

e gli occhi cisposi per il vino in eccesso

bevuto la notte innanzi, ascolta

ciò che gli torna immediatamente utile,

quando non gli conviene fa il pesce in barile;

dei nostri discorsi sulla res publica

dice «che sì, che no, che forse, che insomma…».

Del resto, sto molto attento quando

nei conviti privati mi porge il cratere colmo di vino,

fingo di bere con un sorriso sordido…

mentre con la coda dell’occhio

sbircio sempre in allarme la porta d’entrata.

Evito di guardare in volto il capo delle guardie

quando fa ingresso in casa di Mecenate

con il suo codazzo di pretoriani e di ottimati profumati.

Anch’io parlo sempre meno in pubblico

dei miei pensieri privati, e in privato

dei miei pensieri pubblici…

(2013)

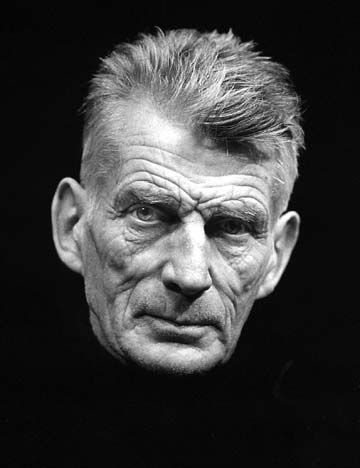

Il volto

I greci definivano lo schiavo, colui che non è padrone di se stesso, «aproposon», letteralmente «senza volto». Soltanto l’uomo fa del volto il luogo del suo riconoscimento e della sua verità. L’uomo è l’animale che si osserva allo specchio e, allo stesso tempo, si riconosce e non si riconosce nella immagine del proprio volto; torna a specchiarsi e di nuovo si riconosce e non si riconosce, vede nel se stesso l’altro che vi è celato, il proprio demone, e torna a specchiarsi di nuovo senza potere avere la conferma di riconoscersi eguale a come era ieri o un minuto prima. È la maledizione dello specchio che qui ha luogo, Borges docet. L’uomo maledice lo specchio che riflette la sua immagine che, giorno dopo giorno, invecchia e diventa la caricatura della immagine della giovinezza. L’uomo è l’unico animale che maledice lo specchio che gli rivela questa obbrobriosa verità, e poiché l’uomo è l’animale che rifiuta la verità è anche l’unico animale che maledice se stesso, che rifiuta se stesso. Il volto è sia la similitas, la somiglianza, che la dissomiglianza. L’uomo è l’unico animale che non ha volto, perché ogni giorno, ogni minuto, ogni attimo il suo volto cambia impercettibilmente, e lo specchio glielo rivela con crudeltà.

Un uomo senza volto è un mostro. Per questo il volto è il luogo della politica come dialettica della verità e della menzogna. Le informazioni che gli uomini si scambiano attraverso l’osservazione del volto altrui sono necessariamente menzognere, l’uomo vuole celare dietro il proprio volto le proprie reali intenzioni. Se gli uomini sapessero davvero leggere il proprio volto e il volto altrui saprebbero anche leggere la menzogna che il volto cela e rivela. Gli uomini hanno innanzitutto da comunicarsi la loro verità e la loro menzogna; il loro riconoscersi l’un l’altro in un volto, è il riconoscere la menzogna che hanno rivestito di verità. Il luogo del volto è il luogo della politica come luogo in cui gli uomini si scambiano messaggi di menzogna travestiti da verità. In questo senso il volto è il luogo politico per eccellenza. Guardandosi in faccia gli uomini possono mentire reciprocamente, e così si riconoscono e si appassionano gli uni agli altri, percepiscono menzogna e verità, distanza e prossimità.

Gli uomini sono sempre nella menzogna perché sono sempre nella verità, è questo il modo che gli uomini hanno per riconoscersi. Il volto lascia intravvedere questa commistione tra verità e menzogna, ma soltanto per un attimo a chi sappia guardare veramente, perché gli uomini sono sempre nella menzogna e sono sempre nella verità.

(Giorgio Linguaglossa)

Inedito di Mario M. Gabriele

da Horcrux

Le ragazze di Kabul sognavano le Pussy Riot

per uscire dal Ramadan.

Crescere alla pari era il sogno

di Zaira Jasin.

Scriverò, lei disse, alle amiche

che hanno visto Shailene

nella Trilogia Divergent,

per dire che qui le strade sono senza Street Art

e Coverstory.

Questa sera tornerò ad essere poltrona,

sedia,

divano,

altalena di giardino,

e poi polvere,

sepolcro,

tristezza,

prologo ed epilogo,

e nessuno mi vedrà piangere

in piena estate e con i veli,

senza skin care, e le Beauty Stars

di Madison Square.

Ieri sera il mio compleanno è morto

mentre cercavo cappotti di lino e shorts

di MOI MIMI’ in WhyNot.

Tutte le volte che canto

brucia l’ugola,

con Don’t Be That Way,

di Norman Granz

riportato sul lato A e B

del long playing.

L’esagono domestico non ha le armi

per far fuori i regni mefistofelici.

Per questo leggo il Talmud,

prego Giuda e Maria

e l’inferno è come nei racconti

di Bulgakov e Gogol’.

"Mi piace""Mi piace"

Trovo questo interessante post, caro Giorgio, che riflette un tema molto sensibile: quello della Libertà e di un evento storico dimenticato da molti, come quello del soldato Josef Schulz durante l’ultima guerra, che si rifiuta di fucilare 15 ragazzi.

Il problema che affligge l’Italia, e le altre nazioni, è l’aver considerato l’umanità da parte del Capitale e di chi governa, una riserva di lavoro, senza alcuna prospettiva nel futuro, mentre in America si assiste a un Risorgimento dell’Arte e del pensiero in ogni raffigurazione, con il riscatto della presenza femminile per secoli tenuta in subordine. Da qui il mio testo- Le ragazze di Kabul- come testimonianza di ciò che si è instaurato nel Mondo e che ancora resiste senza ossidazione.

"Mi piace""Mi piace"

In partenza il senso è dato per morto. Anche nello svolgimento, è sempre il morto che parla: colui che non sa a priori. Ma funziona anche all’inverso, che chi sa decide di non sapere affatto. E non pervenire a conclusione, perché anche la conclusione è morta, più che altro un venirne fuori. Starne fuori è il punto di vista: fuori dall’Io grazie all’osservatore; il quale, come davanti a un dipinto osserva e crea il dipinto che sta osservando. Il dipinto che prima di quel momento non c’era.

Ne deriva che l’autore è ricettore, il ricevente. Si pensi a un bambino che gioca da solo: a chi si rivolge, con chi sta parlando? A nessuno, ai fantasmi che gli girano attorno; che poi sono le cose del mondo, di cui il bambino coglie l’animazione. Kitchen è dunque anche la declinazione cartoon della poesia. Prova ne sono alcune poesie recenti di Gino Rago e di Giorgio Linguaglossa, a torto considerate surrealiste.

"Mi piace""Mi piace"

Qui il tuo pensiero critico, caro Lucio, si svincola da ogni esibizione del dire e va al centro del problema tematico ed estetico. La discontinuità è il mio trauma principale che viene fuori attraverso un montaggio di frammenti mobili, che assemblano alla fine un repertorio di fatti ed eventi, che danno il quadro esatto della situazione, e in questo tu hai saputo ben “dipingere”, da buon artista che sei, la mia scrittura poetica. Grazie e un caro saluto. Mario.

"Mi piace""Mi piace"

Josef Schulz scelse la via giusta. Non siamo padroni della vita altrui e nemmeno della nostra.

"Mi piace""Mi piace"

caro Mario

il poeta in fin dei conti si deve comportare come Josef Schulz, ad un certo momento deve scegliere se tornare

ad essere poltrona,

sedia,

divano,

altalena di giardino,

e poi polvere,

sepolcro,

tristezza,

prologo ed epilogo

(Mario Gabriele)

e quindi sentirsi libero di dire le parole necessarie, o comportarsi come Gaio Cornelio Gallo, diventare reticente, accettare il mezzo parlare dei suoi contemporanei e mentire, mentire:

quando fa ingresso in casa di Mecenate

con il suo codazzo di pretoriani e di ottimati profumati.

Anch’io parlo sempre meno in pubblico

dei miei pensieri privati, e in privato

dei miei pensieri pubblici…

(Giorgio Linguaglossa)

Non ci sono altre scelte possibili, anche se da quella scelta, una volta adottata, non sarà più possibile tornare indietro, modificarla.

"Mi piace""Mi piace"

Dice bene Luciano Nanni quando afferma che Josef Schulz scelse la via giusta, così come affermi tu, Giorgio, sui poeti di fronte al fatto di essere liberi e dire le parole necessarie oppure optare per le falsificazioni per un nuovo estetismo.

"Mi piace""Mi piace"

Abbiamo inteso di scrivere qualche riflessione insieme su quanto Giorgio Agamben e Massimo Cacciari hanno pubblicato il 26 luglio sul sito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (“A proposito del decreto sul ‘green pass’”), perché ci sembra utile fare un poco di chiarezza sullo spirito del tempo, sul Zeitgeist, di cui i due autori citati ci appaiono essere solo l’epifenomeno più vistoso e accreditato.

Vogliamo provare brevemente a comprendere cosa ci sia dietro una tale rivendicazione di libertà individuale, sottratta a ogni condizionamento e mediazione con la libertà collettiva, in un richiedere verosimilmente assai dimentico della definizione data, ormai tempo addietro, da Franco Fortini, secondo cui “la mia libertà inizia, non dove finisce, ma dove inizia la libertà dell’altro”. E dunque comprendere perché il nostro tempo, storico e culturale, si sia connotato, sempre più, per una moltiplicazione e ipertrofia dei diritti individuali del singolo, di contro ai diritti comuni e sociali.

Il dibattito che l’obbligatorietà della certificazione verde ha aperto si situa, peraltro, all’interno di uno scenario internazionale che impone alcune riflessioni. Pensiamo infatti che tale dibattito sia fondamentalmente centrato sui diritti individuali, all’interno di un contesto nel quale le libertà individuali sono pienamente garantite. Per contro, quanto sta succedendo in Afghanistan ci impone di riflettere, a partire proprio dalle libertà individuali, in termini meno eurocentrici. Sforzo questo che pensiamo sia necessario per uscire dal provincialismo del dibattito italiano ed europeo in tema di diritti fondamentali e libertà personali.

L’impianto accusatorio che sostiene la vasta schiera di coloro che si oppongono all’introduzione della certificazione verde poggia in buona misura sui concetti di limitazione della libertà personale e di discriminazione.

Nei suoi vari scritti Giorgio Agamben ha sollevato non tanto questioni di legittimità formale ma di natura sostanziale dei dispositivi a suo dire “protettivo-repressivi” messi in campo dalle istituzioni governative. Con Cacciari poi egli ha sostenuto l’equivalenza della certificazione verde (che ricordiamo essere altro rispetto ad una mera certificazione vaccinale poiché prevede anche la negatività al test in assenza di vaccinazione e su questo è stata creata una confusione ad hoc) con pratiche discriminatorie consolidate all’interno di Stati, come Cina e Unione Sovietica, che hanno fatto del controllo della popolazione uno strumento organico di governo del territorio. Boutade, tuttavia, che non solo richiama quelle rappresentazioni che sono frequentemente utilizzate dalla destra conservatrice e liberale per osannare gli imperativi del mercato e invocare l’arretramento dello Stato ma che con la pandemia pensiamo non abbia alcuna congruenza. L’equiparazione di alcuni dispositivi di controllo della popolazione utilizzati in epoche passate con quelli utilizzati dopo lo scoppio della pandemia è solo funzionale, crediamo, a preordinare il discorso anticipando le conclusioni: “stiamo preparandoci a un regime” (Cacciari) nel quale “la tessera verde costituisce coloro che ne sono privi in portatori di una stella gialla virtuale” (Agamben).

Secondo i due, la certificazione verde decisa dal Governo funzionerebbe da dispositivo di controllo funzionale alla politica per discriminare e quindi differenziare la cittadinanza sulla scorta dell’adeguamento a quanto previsto dal piano vaccinale. Cacciari esordisce poi giungendo ad ampliare quanto enucleato sommariamente da Agamben fino ad articolare una critica serrata alla decretazione che, facendo ricorso alla formula dello stato di emergenza, di fatto, rappresenterebbe una sospensione della democrazia. Per articolare la critica allo stato di emergenza e alla conseguente sospensione della democrazia, Cacciari richiama la (tanto bistrattata) Costituzione per ribadire che i limiti sanciti dagli articoli 13, 16 e 32 in tema di inviolabilità della libertà personale, di restrizioni alla circolazione e di obbligo ai trattamenti sanitari non sono mai stati definiti in termini formali. Questa indeterminazione, secondo Cacciari avrebbe lasciato ampia discrezionalità al Governo italiano di legiferare riducendo se non sopprimendo l’autonomia individuale in nome di una eterodirezione imposta da uno stato di necessità ed urgenza mai chiaramente definito.

La questione centrale a nostro avviso da vagliare non è l’attacco all’operato governativo in nome di una astratta idea di interesse collettivo da tutelare, per la quale qualsiasi disposizione normativa è accettabile. Ci mancherebbe: il Governo italiano ha gestito in modo del tutto criticabile tempi, strumenti e risorse per il contenimento della pandemia! Ma questa è un’altra storia e richiede un esame specifico dei dispositivi messi in atto, del rapporto tra Governo centrale e regioni, e delle risorse presenti nel settore sanitario. L’iniziativa legislativa governativa sta dentro un quadro storicizzato del quale occorre tener conto. Abbiamo forse scoperto con la pandemia l’abuso della decretazione d’urgenza? L’emanazione di decreti che hanno valore di legge ordinaria è prevista dall’art. 77 di quella stessa Costituzione che più volte Cacciari richiama. Essa è prevista in casi straordinari di necessità e di urgenza. Sappiamo che dagli anni Ottanta l’utilizzo dei decreti-legge è aumentato in modo crescente, anche per regolare questioni che necessitano della discussione parlamentare. L’utilizzo della decretazione d’urgenza da parte del Governo nella gestione della diffusione pandemica non è una questione preminente a nostro avviso, se davvero intendiamo esaminare la posta in gioco.

Le questioni essenziali sono altre e hanno tutte a che vedere con la materialità dei processi in atto. Si sostiene, ad esempio, con forza il diritto all’autodeterminazione sanitaria ma non si evidenzia con pari vigore che questo diritto può essere esercitato solo perché è data la possibilità di scegliere tra il ricorso alla vaccinazione o alle cure e il non ricorso ad esse. Serve forse ricordare che il prolungamento delle restrizioni alla mobilità è stato necessario a causa della rapida saturazione delle terapie intensive, prodotta da anni di mancati investimenti in nome del contenimento della spesa pubblica.

I numeri del sistema sanitario italiano appartengono alla categoria dei fatti. E su questi serve muovere critiche incisive e circostanziate ed un’azione rivendicativa. Finora a nostro avviso entrambe sono state ancora molto modeste e quindi del tutto inadeguate a rivendicare quelle risposte ai bisogni fondamentali di tutti e tutte noi in fase pandemica e fuori dalla pandemia. E’ fondamentale infatti avere contezza dello stato del sistema sanitario, dall’organizzazione delle strutture ospedaliere, in primis della capienza e della dotazione delle terapie intensive, ma anche della medicina di base, e comprendere come la malattia lo abbia intaccato. Sono state investite nuove risorse nel sistema sanitario nazionale? Come sarà gestito in futuro il rapporto tra Governo centrale e regioni, che non poco ha contribuito ad allentare la stretta sulla diffusione pandemica? Quali e quante risorse sono state assegnate alla ricerca scientifica? Quali e quante risorse alle retribuzioni del personale sanitario? Dobbiamo attendere un eventuale e non auspicato altro evento pandemico per avere risposte a questi legittimi quesiti?!

Il buon stato di salute del sistema sanitario è la precondizione per allargare la sfera dei diritti e per ampliare quell’autodeterminazione alla quale Agamben e Cacciari fanno continuamente riferimento ma in termini sostanziali non solo formali. L’autodeterminazione è un bene cruciale. Essa però va esaminata sulla scorta delle condizioni oggettive che la promuovono non, invece, analizzando solamente i dispositivi che la limitano. E qui veniamo al punto dolente.

C’è una questione che negli scritti di Agamben e Cacciari è continuamente e volutamente elusa. Chi può esercitare il diritto di non sottostare al piano vaccinale e in quali condizioni può farlo? A noi sembra che l’approccio dei due riproduca quell’eurocentrismo tanto debole quanto inservibile per spiegare la complessità attuale ma anche a proporre soluzioni capaci davvero di non discriminare e non creare nuove divisioni tra coloro, ad esempio, che possono utilizzare servizi sanitari qualificati e in tempi celeri e coloro che devono accontentarsi della disponibilità contingente con lunghi tempi di attesa.

Dove sta l’eurocentrismo di Agamben e Cacciari? E’ tutto espresso nell’attacco a quella che considerano essere una forma di stigmatizzazione via legis. Non sono forse altre le forme fattuali della discriminazione nel nostro paese (e non solo)? Classe, genere e razza sono categorie superate forse nelle riflessioni che hanno a che vedere con norme e pratiche discriminatorie? In quali termini la pandemia sta intaccando la popolazione sulla base di un’analisi di classe, di genere e di razza? Ce lo vogliamo chiedere o pensiamo davvero che la pandemia, come tutte le patologie, agisca su tutte e tutti allo stesso modo? O forse la discriminazione espressa da Agamben e Cacciari vale solo per maschi, adulti, bianchi e di classe agiata?! Ancora: la pratica discriminatoria secondo i due inflitta dallo Stato all’individuo come si pone di fronte all’interesse collettivo? Chi sarebbero dunque quei “tutti (che) sono minacciati da pratiche discriminatorie” richiamati nelle poche righe apparse nel sito dell’Istituto italiano per gli studi filosofici?

Non c’è richiamo alla collettività negli scritti di Agamben e Cacciari. Il perno delle loro invettive è l’individuo e l’attacco all’autodeterminazione individuale.

Questa pandemia sta sollevando molti interrogativi, anche di portata radicale se la vogliamo cogliere, rispetto ai nostri stili di vita e di consumo, al rapporto con il territorio e, ultimo ma non ultimo al rapporto tra produzione e riproduzione sociale. Le riflessioni di Agamben e Cacciari sono

in questo senso del tutto superate dagli eventi. Ci riportano indietro di mezzo secolo quando il paradigma della crescita illimitata era egemone e con esso l’idea di poter rapportarsi alla natura e all’ecosistema in modo del tutto dispotico.

Il loro discorso rispecchia la schizzinosità di una classe agiata abituata al benessere, assicurato da uno stato sociale che, nonostante i ripetuti attacchi, ha garantito la copertura universalistica del diritto alla salute.

Sappiamo che così non è in molte altre aree del mondo. La capacità di relativizzare la propria condizione esistenziale è parte essenziale di quello sguardo comprendente che dovrebbe emergere in situazioni come quella attuale, nella quale siamo chiamati e chiamate ad interrogarci profondamente non su quanto la nostra libertà sia limitata e in pericolo dall’incipiente deriva securitaria in nome del controllo sanitario ma su quanto dobbiamo impegnarci per aumentare lo spazio della giustizia sociale.

Questa pandemia ci ricorda che abbiamo dei limiti fisici e conoscitivi e che abbiamo contribuito straordinariamente alla loro espansione, disinvestendo ad esempio nella ricerca scientifica e nella strutturazione di un corretto rapporto con la scienza. Investire nella conoscenza dell’eziologia e della patogenesi delle malattie è addebitabile alla governamentalità o alla cura del benessere collettivo?

Del resto, più in generale, va detto che Agamben e Cacciari sono da sempre pensatori dell’Altrove, vale a dire che pensano e parlano da un altro mondo, lontano da quello della gente comune, e partecipano dunque per definizione di una cultura degli áristoi, dei migliori, che, in base all’ispirazione di Nietzsche, li abilita ad essere superiori e indifferenti al sentire delle masse.

Giorgio Agamben almeno dalla pubblicazione di Homo sacer ci dice infatti che la realtà che viviamo è quella del «campo», del campo nazista di concentramento e di sterminio, poiché da decenni siamo in uno stato permanente di emergenza, di eccezione, che consente al potere dello Stato e delle istituzioni di fare strage dei nostri diritti in cambio del mantenimento e della protezione della nostra nuda vita.

Per consentirci di continuare a vivere o meglio solo a sopravvivere – nei termini di una «nuda vita», appunto solo biologica, solo animale – lo Stato democratico, attraverso una continua legislazione di emergenza, ci spoglia di tutti gli altri nostri diritti che ci consentirebbero di vivere una vita culturalmente e socialmente dignitosa, e ci sottopone alla disciplina di una biopolitica che invade e controlla autoritariamente ogni nostro spazio esistenziale.

Così è l’Altrove, il Fuori, per Agamben, il principio e il luogo originario del potere politico nella società, secondo la grande lezione teorica del filosofo della politica, di destra e prossimo al nazismo, Carl Schmitt: che ha sempre affermato che la fonte del potere stia in chi, collocandosi al di fuori delle norme costituzionali, sia in grado di proclamare lo stato di emergenza e di sospendere le regole della socialità ordinaria. Ossia che il potere statuale non nasce da patti e convenzioni tra parti sociali, mediate dalla loro rappresentanza, com’è accaduto in buona parte delle Costituzioni della modernità, ma da colui che è in grado di porre ed imporre la «decisione».

Una filosofia dell’Altrove, quella che motiva il discorso di Agamben, anche perché gli è rimasta, sembra, del tutto ignota, la lezione di Karl Marx sulla forza-lavoro quale vera e reale nuda vita della società capitalistica moderna, in quanto astratta originariamente da ogni possesso ed uso del mondo-ambiente e in quanto, obbligata, come sua forma più propria e continua di esistenza, ad erogare lavoro astratto, normato e impersonale nei luoghi della produzione.

Così come Agamben, estraneo, ci sembra, a una qualche seria frequentazione di filosofie dialettiche, appare non essere stato mai in grado d’intendere, come il vero potere della società capitalistica stia in una dialettica di essenza ed apparenza, ossia nella capacità di dissimulare rapporti di feroce diseguaglianza e di sfruttamento (nella profondità dell’essere sociale) attraverso relazioni, invece, di eguaglianza sulla superficie dell’azione sociale, regolate dalle libertà, universali per tutti, di essere soggetti sia del diritto che del mercato. E che quindi il dominio del capitale come soggetto tendenzialmente totale ed onnipervasivo della società contemporanea abbia come fondamento primo – da cui derivano poi tutte le altre articolazioni di potere – l’operare di una ricchezza accumulativo-astratta, dis-umana, che dissimula i protocolli del suo agire, attraverso la messa in scena di soggetti umani, capaci di autodeterminazione e di libertà di consumo.

Ma Giorgio Agamben, quanto è lontano da ogni cultura della differenza dialettica, tanto appare invece prossimo alla differenza ontologica di Martin Heidegger, supposto filosofo massimo della modernità, ma, com’è a tutti ben noto, anch’egli per molti anni in odore di nazismo. E infatti a base della filosofia politica di Agamben quale perpetuazione del campo concentrazionario e dello stato di emergenza c’è, a ben vedere, una ontologia politica. Ossia la riproposizione attraverso Heidegger, di una categoria filosofica del tutto arcaica ed estenuata a nostro avviso, quale quella di «Essere», con la conseguente consegna di tutta la realtà, umana e non-umana a un principio ad essa ulteriore – quale appunto quello di Essere – indefinibile e non determinabile, da cui possiamo aspettarci solo invii destinali, cioè imposizioni, non discutibili, di senso, e di configurazione di epoche storiche. Dove ciò che vale è proprio il nesso di esclusione-implicazione che Agamben usa e ripete, ossessivamente, per ogni ambito del suo pensare: modellato proprio sulla frattura originaria ed abissale tra Essere ed Esserci, cioè tra principio ontologico e principio antropologico, per la quale gli esseri umani rimuovono dal loro orizzonte, ormai solo mercatorio ed utilitaristico, quell’Essere (sacrale ma non religioso) che pure li fonda: escludendo in tal modo ciò che è il presupposto implicito del loro vivere.

Così lo stato di eccezione, la possibilità di ridurre ogni soggetto a nuda vita sottoponendolo a un potere autoritario sovrano, è la vera realtà, il principio immanente dell’ordine istituito delle democrazie, esattamente come l’Essere di Heidegger è, nella sua lontananza estrema, il principio immanente, pur se rimosso e dimenticato, dell’esistenza umana.

Questo è dunque lo sfondo teorico originario nel quale collocare e valutare l’appello che Giorgio Agamben ci rivolge in questa sua ultima battaglia contro la biopolitica vaccinale, a favore di una resistenza alla norma collettiva e pubblica da parte dei diritti del singolo. Con l’implicito ma non dichiarato convincimento, aggiungiamo noi, che in realtà possa veramente intendere il suo discorso solo colui che si colloca nella nobiltà dell’Altrove, dell’assolutamente Altro, e sia in grado quindi di

pensare la filosofia politica solo ponendo alla sua base una ontologia politica: giacché si agisce nella storia e nella società solo se si pensa e si affronta la questione dell’Essere (aggiungeremo noi, come voleva, l’aristocratica filosofia di Parmenide di Elea nel V° sec. A.C. e a seguire, di lì, tutta la dotta ed ecclesiale filosofia Scolastica del Medio Evo).

Non a caso alla figura di Giorgio Agamben, ossessionato da sempre dallo Stato di emergenza, si è associato, in questa rivendicazione dell’autodeterminazione contro lo Stato biopolitico e autoritario, un altro frequentatore, sebbene meno raffinato e profondo, dell’Altrove e del Fuori, qual è Massimo Cacciari.

Fin dal suo testo del 1976, Krisis, egli ha infatti mostrato la sua adesione alla rivoluzione reazionaria di Martin Heidegger, teorizzando che di fronte al fallimento nichilistico della ragione e delle scienze nella loro pretesa di fissare verità oggettive, l’unico approccio in un contesto di realtà attraversato da costanti criticità e di confronti tra forze è quello della «decisione». Specificamente, nel caso della nostra contemporaneità, la decisione di opporre alla volontà di potenza della «tecnica», e alla sua diffusione quale megamacchina della nostra vita, i valori di un umanesimo profondamente mediato dal pensiero dell’Essere e dal confronto con l’onto-teologia.

La ragione umana, teorizza Cacciari, si prova a pensare l’empiria, la molteplicità dei fenomeni del mondo, ricercandone leggi e causalità, ma viene meno nella spiegazione di ciò che dovrebbe dare legittimità e forza originaria al suo procedere: nella spiegazione cioè, non di come le cose esistano, ma perché esistano. Ossia, per dirla, anche qui con Heidegger, perché l’Essere e non il Nulla? Il conoscere può infatti legiferare tecnicamente sull’esistente, spiegandolo per cause, ma non è in grado di dimostrarne l’Essere, ovvero di come sia giunto all’esistenza. Per questo va risolutamente affrontato il problema dell’Inizio, dell’Inizio Assoluto, di “un Prius assoluto, incondizionato […] L’idea dell’essere precedente ogni pensiero, l’idea-limite dell’incondizionatamente esistente [che] è l’‘abisso’ della ragione”.

Come tutti i neoparmenidei contemporanei, Cacciari si è mostrato dunque per nulla avvertito dalla lunga tradizione di filosofia critica la quale nella modernità ha insegnato che parlare in questo modo di Essere e Nulla significa – come avrebbero detto maestri come Adorno, Wittgenstein e il nostro Guido Calogero – cadere nell’errore di sostantificare parole, piombare cioè nella trappola di prendere parole per cose, ossia di prendere lucciole per lanterne. Ed è coerentemente arrivato a trasumanare nel pensare, a lungo e con decisione, il problema del rapporto possibile tra Inizio assoluto e mondo. Giungendo a teorizzare, anche qui in modo pressocchè analogo a quello di Agamben, che l’Essere dell’Inizio non deve essere costretto ad entrare in rapporto con la cosiddetta realtà concreta – non deve essere gravato dalla questione della creazione del mondo – perché, nella sua assoluta indifferenza rispetto al mondo, deve implicare anche la possibilità di non-essere: di essere cioè perfettamente libero di essere potenza-di-essere che si traduce nell’esistenza, così come di essere potenza di non-essere che rimane nel Nulla e non passa nell’esistenza.

Tanto che Cacciari, recuperando la radicalizzazione teologica dell’ultimo Schelling, ci può dire che “l’Inizio, come puramente Com-possibile, contiene in sé ogni possibile, fino alla propria stessa impossibilità”. Ed appunto proprio in questo campo originariamente infinito di possibilità come Inizio di ogni inizio si iscrive l’autenticità della vita di ognuno come «decisione» e libera affermazione di sé.

Ora, lasciando riposare in pace anche Aristotele che forse avrebbe sobbalzato di fronte a una potenza che non sia destinata a realizzarsi nell’atto, quanto s’è detto qui di questioni di ontologia e metafisica, assai in breve e quasi celiando, vale per noi qui solo ad evidenziare quanto sia distante quell’Altrove e quel Fuori. Da quella posizione privilegiata, i due intellettuali pretendono di parlare di patologie umane e cose terrene, ignari della distanza che separa il pianeta terra dalle loro costellazioni ontologiche.

"Mi piace""Mi piace"

Un capolavoro questo di controtesi che spiazzano Agamben e Cacciari, riducendoli al minimo della loro ontologia. Seguire passo dopo passo le esternazioni critiche di Giorgio Linguaglossa, significa porre in essere la verificazione e la falsificazione con il tratto più specifico di un passaggio culturale, estetico, sociale, umano e comportamentale, da mettere in un angolo la politologia ecc. dai mille riflessi dissociativi.

"Mi piace""Mi piace"

Tentativo di poesia in stile kitchen

di Gino Rago

Marie Laure Colasson scrive un messaggio

A Breton, a Dalì e a Mirò.

C’è scritto:

«Aldo Palazzeschi e Luigi Pirandello

Domattina a Villa Borghese

Si sfideranno a duello…

Liolà vuole entrare nel Codice di Perelà»

«Madame Colasson, sono fake news

Messe in giro da Cacciari, Agamben e Pedullà,

Pirandello è a Bogotà,

Palazzeschi è a Paris, beve pernod e mangia supplì

con il Piccolo Principe

Di Antoine de Saint-Exupéry».

Mario Gabriele chiama al telefono

Il Direttore dell’Ufficio Affari Riservati

di via Pietro Giordani, n.18,

Il critico Giorgio Linguaglossa.

Dice: «La gallina Nanin è ad El Alamein,

Prepara uova a la coque

Al figlio del re Faruk

Che da Roma è scappato a Tobruk…».

Il Direttore Giorgio Linguaglossa convoca d’urgenza

L’investigatore Tom Ponzì

Il quale prende un taxì

Ma sbaglia direzione e si trova a Giarabub…

Poi fa la pipì sotto un baobab.

"Mi piace""Mi piace"

Vorrei con-dividere una meditazione (che trova la sua inarrestabile spinta catalitica nell’attentissima lettura di tanta recente poesia in stile kitchen: il rischio persistente del mono-linguismo e del mono-stilismo, un rischio che incombe soprattutto nell’uso dei distici.

Vale a dire che avverto il possibile ritorno del pericolo del neo-petrarchismo mono-linguistico e mono-stilistico, quel petrarchismo che ha ingabbiato per secoli tutta la poesia liricheggiante italiana ed europea.

"Mi piace""Mi piace"

Considero il distico una pratica utile al dimagrimento del discorso poetico, per come ci è stato consegnato. Resto dell’idea che ho sempre avuto, che il distico non è “affettare” un testo nato libero, cui converrebbe il ripristino della strofa o, in taluni casi, semplicemente un verso lungo. Mi sembra però che la questione si sia risolta da sé: il distico che leggo oggi, dei vari autori noe, sembra aver prodotto risultati interessanti sul linguaggio, che ora sconfina liberamente in terzine o strofe; che però non attestano la ripresa tout court del verso libero di matrice modernista (che non prevedeva pause, vuoto e assenza). Senza l’adozione del distico, non saremmo pervenuti a questi risultati.

:::

Il Direttore Giorgio Linguaglossa convoca d’urgenza

L’investigatore Tom Ponzì, Il quale prende un taxì

Ma sbaglia direzione e si trova a Giarabub…

Poi fa la pipì sotto un baobab.

Del testo di Gino Rago si può dire che sono immagini in libertà; non parole, perché di queste viene detto che sono stracci e avanzi…

"Mi piace""Mi piace"

caro Gino,

questo tuo pezzo kitchen non è affatto facile da scrivere, contrariamente a come si potrebbe pensare, bisogna avere una scatola cranica tutta kitchen. Ormai il poeta di oggi non ha più niente da dire (lo scriveva 100 anni fa anche Palazzeschi), e quello che dice non è diverso da quello che già si dice. La poesia così è un testo che litiga con il suo meta testo.

E’ la condizione del poeta di oggi.

"Mi piace""Mi piace"

Gino…per bambini… bambini kitchen.

Un Rodari kitchen. Senza più nessuna morale.

Una filastrocca così totalmente svuotata di infingimenti…da considerarsi favola per adulti.

Un abbraccione.

"Mi piace""Mi piace"

C’è troppa carne al fuoco, le questioni sono tante e tali… che si ripercuotono però anche sulla poiesis.

Ne dico solo una criticando Cacciari e, con lui, tutti i filosofi dell’Inizio. Cito gli autori dell’articolo che citano Cacciari:

«Cacciari, recuperando la radicalizzazione teologica dell’ultimo Schelling, ci può dire che “l’Inizio, come puramente Com-possibile, contiene in sé ogni possibile, fino alla propria stessa impossibilità”».

La mia formazione marxista mi induce a pensare le res, la realtà delle cose, le rebus sic stantibus, ovvero, in termini marxiani: «lo stato di cose esistente». A me interessano le cose di questo mondo, le cose che si sono succeduto dopo l’Inizio, perché io abito non l’inizio ma tra le cose che il tempo storico ha destinato per me. È solo stando tra le cose e dentro le cose che posso pensare le cose stesse. L’Inizio lo lascio volentieri ai teologi e ai filosofi di casta, gli aristoi.

"Mi piace""Mi piace"

L’incipit di quest’articolo, legato alla vicenda eccezionale di Josef Schulz e la concatenazione con la poesia – eccelsa, come sempre – del nostro grande maestro Mario Gabriele, sono equiparabili per me alla manifestazione epifanica dell’osservazione dell’alba dalla vetta di una montagna. Ho sempre pensato – ed affermato già in alcuni miei interventi precedenti – che la Poetry kitchen e prima ancora l’intera impalcatura poetica ad essa sussunta e che costituisce la struttura concettuale della Noe, assumano uno straordinario profilo di Koinonia tra spirituale e materico, trascendente/onirico e contingenza storica. Nel momento stesso in cui mette in discussione, stravolge e ri-formula i paradigmi, gli assunti, gli assiomi della cristallizzazione “data” della realtà, sensibile e poetica, attraverso la sua traslazione nel mondo dell’intelligibile, la Poetry kitchen opera congiuntamente una critica ed una rilettura storica del mondo contemporaneo, grazie al suo procedimento per “distanziamento” paragonabile – come altre volte ho sottolineato – all’approccio dell’antropologo, che si pone a distanza dalla propria società e dal suo oggetto di osservazione, per meglio poterlo comprendere ed approfondire criticamente ed a quello dell’archeologo, per la sua capacità di lavorare sui sedimenti stratificati dietro i concetti e le parole dominanti – sulle loro “deiezioni” potremmo dire – ricostruendo il “centro a partire dalla periferia”. Non è un caso se partendo da un episodio della seconda guerra mondiale si giunga all’attualità della tragedia odierna dell’Afghanistan e da quest’ultima alla tragedia grottesca della galassia “no-vax” e “no green-pass”.

Ringrazio davvero Giorgio per questa riflessione per me illuminante e Mario Gabriele, che ancora una volta ci offre un esempio di mirabile poesia, tanto dal punto di vista metodologico in relazione alla nostra ricerca e scrittura, quanto come modello di capacità palingenetica che la poesia – per fortuna, grazie ad autori come lui – è ancora in grado di proporre.

"Mi piace""Mi piace"

caro Mario,

stavo pensando al soldato Josef Schulz e alla sua «decisione» come libera manifestazione del sé. Ma stanno davvero così le cose? Veramente la «decisione» del soldato Schulz è «libera»? Questo mito heideggeriano si rivela qui solo un mito bugiardo. La verità è che Schulz quando prende la sua «decisione anticipatrice della morte» di gettare il fucile e rifiutarsi di sparare a dei partigiani, la prende in quanto «non-libero», in quanto si trova in stato di cattività e di costrizione, in quanto la sua presunta «libertà» è stata annientata dallo stato di cose esistente, in quanto la sua «libertà» si rivela essere un «fatto», non una «interpretazione», un «fatto» bruto che ci sta di fronte e con il quale ci dobbiamo rapportare nella sua crudità di crudo «fatto».

"Mi piace""Mi piace"

La tesi di Heidegger secondo cui la coscienza parla costantemente nel modo del tacere, è falsa ed erronea. La coscienza quando parla parla con le parole, richiama all’appello la soggettività, spinge l’Esserci verso la «decisione» mediante l’appello della parola. Non è affatto condivisibile quel che dice Heidegger secondo il quale «l’Esserci, richiamato e ridestato, al silenzio che gli si addice» trova il «Se stesso».

Il «Se-stesso» non è originario, al contrario di quanto asserisce Heidegger perché per formarsi il «Se stesso» ha bisogno del linguaggio e della storia, senza il linguaggio l’esserci resta muto, dormiente. Non è affatto vero che il «Se-stesso» può apparire solo a patto di allontanarsi dal linguaggio, è vero il contrario: il «Se stesso» attinge la coscienza soltanto mediante la parola, il linguaggio. La coscienza non è originaria, essa ha il fondamento nel linguaggio, infatti, circolarmente, «Nella coscienza, l’Esserci chiama se stesso» appunto attraverso la chiamata del linguaggio, attraverso il suo appello.

Heidegger enfatizza la contrapposizione radicale fra Esserci e «Si», fra coscienza e «chiacchiera», fra il silenzio della «chiamata» e il «frastuono della lingua»: «la chiamata non racconta storie e chiama tacitamente». Ma è vero il contrario: la chiamata chiama mediante la parola, l’atto della parola.

1 M. Heidegger, Essere e tempo, tr. it., Longanesi, Milano 2005, p. 329

"Mi piace""Mi piace"

Salvaguardando anche i contrari

più liberi del soldato Shultz

c’è toccato scegliere solo un vaccino.

Consapevolezza è poesia kitchen.

Nomadland è una…

Grazie OMBRA

"Mi piace""Mi piace"

«Posso portare il caffè, fare fotocopie,

accendere il forno elettrico

lo scaldabagno, parlare con Google,

posso preparare newsletter, sandwichs, stages,

gestire l’immagine

e i backstage

camminare con il collarino al collo e i tacchi a spillo sul linoleum

del corridoio

del Palace Hotel di Holliwood

Sono la squillotravgender Mary Quinn

la più amata dagli italiani»

– disse la tgirl

Mary Quinn uscendo dal bagno avvolta

nell’accappatoio

in una nuvola di Elixir Aromatique de Clinique –

*

La cyborg femboy Molly Blum e il colluttorio M.14 si trovano sull’altalena

oscillano per un po’

poi saltano sul pavimento del 37 piano dello skyscraper T.19

di Manhattan

si scambiano baci in lingua “hurgh”

si sfilano i guanti

in topless

salgono sulla pedana di linoleum

Sfidano al fioretto il Mago Woland appena uscito dal romanzo di Bulgakov

Sul chiosco degli stagni Patriarsci c’è un cartello con scritto:

«Il cervello ospita 86 miliardi di cellule nervose suddivise in 10.000 tipi diversi»

«Ciascuna delle quali comunica con migliaia di altri neuroni e neutrini»

opina preoccupato il Mago Woland

mentre attraversa la porta girevole del Trafalgar Square Hotel

di Los Angeles

avviandosi sulle scale nobili

«Do you really want to unsubscribe?»

"Mi piace""Mi piace"

Linguaggio condiviso, come formula nuova e non monoliguistica.

"Mi piace""Mi piace"

La caffettiera all’ultimo stadio della creazione

un recipiente d’acciaio

di un’onda ultima,

la stessa filettatura sghemba,

la protesi di un alveare,

lo snodo inusuale all’attacco occipitale,

gira e sorride.

Le confraternite che arrostiscono caldarroste

il giorno del ballottaggio.

La verità della creazione ha uno sbuffo

senza sigillo. Un sole in fronte come di domenica

il pane appena sfornato.

Grazie OMBRA.

"Mi piace""Mi piace"

La caffettiera all’ultimo stadio della pazienza

un recipiente d’acciaio

di un’onda

la stessa filettatura sghemba

la protesi di un alveare

lo snodo inusuale all’attacco occipitale

gira e sorride ad un deltaplano che sta atterrando all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma

Ma è tardi, la confraternita delle carmelitane scalze è occupata ad arrostire le caldarroste

proprio il giorno del ballottaggio

La verità della creazione ha uno sbuffo, un tuffo

senza sigillo.

Il sole in fronte come di domenica

il pane appena sfornato

"Mi piace""Mi piace"

Bellissima…

"Mi piace""Mi piace"

Pare decolli.

Si stacca dal provincialismo e parte alla volta di una city. Kitchen city.

Grazie Giorgio.

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giorgio, ho letto e riletto questi tuoi versi, che in parte conoscevo e credo che si possa davvero affermare di essere di fronte ad un momento topico dell’evoluzione del progetto Noe, condensato nella definizione della Poetry kitchen, poiché mi sembra che tutti gli autori del nostro collettivo stiano definendo, cesellando, al meglio la loro declinazione “kitchen”. Trovo che in questi tuoi versi ci siano alcuni passaggi che definirei addirittura decisivi nella fisionomia del nostro percorso, per l’immediatezza “en plein air” con cui riescono a fotografare ed al tempo stesso a ricomporre come in un lavoro paziente di patchwork, un ordine interno concettuale a questo tempo sfrangiato, basato proprio sullo smarrimento del senso logico tradizionale.

Versi come: “Posso portare il caffè, fare fotocopie,

accendere il forno elettrico

lo scaldabagno, parlare con Google,

posso preparare newsletter, sandwichs, stages” trovo ritraggano mirabilmente la disintegrazione dell’essere nel mondo attuale e quella chiosa dell’ultimo frammento: “«Do you really want to unsubscribe?» è semplicemente geniale.

Direi che ormai “il dado è tratto” per lo sviluppo di una poesia “kitchen” e che nessuno possa metterne in dubbio l’efficacia e tantomeno la sua dignità poetica.

"Mi piace""Mi piace"

caro Vincenzo,

le mie poesie kitchen sono un cantiere aperto.

Ho scoperto recentemente che la intromissione di parole e frasi in inglese, dell’inglese mediatico e pubblicitario corrisponde benissimo al tono e al lessico italiano delle mie composizioni. Questo plurilinguismo ormai fa parte della nostra vita quotidiana e non è un supplemento introdotto a forza dall’esterno.

Kitchen è tutto ciò che abbiamo sotto gli occhi e nelle orecchie, lo spam, le diciture dei bugiardini, le fraseologie della pubblicità… tutto ciò è una vera miniera per la poesia kitchen, che ognuno può declinare secondo le proprie esigenze.

La poesia che tu citi l’ho modificata così. Che ne pensi?

La cyborg femboy Molly Blum e il Colluttorio M.14

si incontrano sull’altalena

oscillano per un po’

«I never signed up to be on this list»

dice Molly Blum

«This email is spam and should be reported»

le risponde a tono il Colluttorio M.14

poi si stendono sul pavimento del 37 piano dello skyscraper T.19

di Manhattan

si scambiano baci in lingua “hurgh”

si sfilano i guanti

in topless

salgono sulla pedana di linoleum

Sfidano al fioretto il Mago Woland appena uscito dal romanzo di Bulgakov

Sul chiosco degli stagni Patriarsci c’è un cartello con scritto:

«Il cervello ospita 86 miliardi di cellule nervose suddivise in 10.000 tipi diversi»

«Ciascuna delle quali comunica con migliaia di altri neuroni e neutrini»

opina preoccupato il Mago Woland

mentre attraversa la porta girevole del Trafalgar Square Hotel

di Los Angeles

avviandosi sulle scale nobili

«Do you really want to unsubscribe?»

"Mi piace""Mi piace"

Caro Giorgio,

ti ringrazio per la tua risposta che arricchisce ulteriormente la cornice ermeneutico-linguistica della tua composizione, punto importante di snodo del nostro progetto.

Ti dirò che la tua precisazione sulla frammentazione plurilinguistica coglie un elemento che anch’io – nel mio cammino ancora altamente perfettibile – ho cominciato ad esperire sempre più, mutuandola anche dalla frequentazione della poesia del nostro grande Mario Gabriele, oltreché da influenze musicali. Sono assolutamente d’accordo con la tua affermazione perché ritengo che il frammento plurilinguistico simboleggi efficacemente la frantumazione comunicativa e semantica che caratterizza la società odierna – specie quella occidentale – anche per l’internazionalizzazione che il linguaggio conosce ormai da vent’anni: ed è significativo che se da un lato, l’eccesso di anglicismi è una delle declinazioni morfologiche dell’appiattimento, dell’omologazione, cui un malinteso senso della globalizzazione rischia di approdare, dall’altro il frammento multilinguistico della “Poetry kitchen” consacri il valore accrescitivo del confronto interlinguistico ed interculturale, contribuendo in maniera decisiva allo smacheramento della perdita di senso del codice linguistico tradizionale e rinnovandolo con un nuovo ordine cosmologico.

E’ esattamente questa la ragione che mi porta a ritenere che questa versione rivisitata della tua poesia sia ancor più convincente, proprio nella misura in cui evidenzia in maniera inequivocabile la frantumazione della logica semantica tradizionale e la deflagrazione del percorso lineare di “andata e ritorno” del registro espressivo della poesia convenzionale.

"Mi piace""Mi piace"

la seconda versione fatta a 4 mani risulta migliore perché suddivisa in strofe e anche perché a una prima lettura sembrerebbe avere un qualche senso, e invece ad una seconda e terza lettura risulta chiaro che non ne ha alcuno. E quindi la poesia costringe il lettore a ritornare sui propri passi e rileggere per tentare di agguantare il senso, il fuori-testo, insomma cercare di capirci qualcosa.

Ma, chiedo, è così essenziale voler comprendere tutto?, voler comprendere l’incomprensibile? Il linguaggio è un mare, il poeta non deve fare altro che tirare da quel mare qualche tazza piena di acqua salata. Però è anche vero che il poeta è un artigiano e, in quanto artifex, non può costruire un tavolo con 3 gambe. Fino a prova contraria il tavolo ha sempre 4 gambe.

E la poesia di Mauro Pierno va perché sembra essere stata costruita con 4 gambe,

"Mi piace""Mi piace"

Badate colonnello che io ho carta bianca

(Maggiore Kruger nel Film: I due colonnelli, Steno, 1963)

D’altro canto sono sempre gli altri che muoiono

(M. Duchamp)

NESSUN TRAILER

Vieni c’è il signor No.

Si tratta di conciliare Totò con chi?

Un film è un film e la vita

Si spacca la schiena per un ticket.

Oltre l’autostrada c’è il Lock Down.

Pace e bene compagno del casello.

E dunque signor Pilato chi si salverà?

Il maestro Fellini ha le viscere gonfie

E sulle squame non brilla Gelsomina.

La teiera passa da una radice all’altra

Beve e si scalda sul tavolo di Yalta.

Tutti alla TV:

i crucchi fucilano Leonida

e Serse ha carta bianca…

Ma è solo il dopo frutta

Tra poco il sole spunterà sulla tovaglia

E non basta che Napoleone liberi Vercingetorige

Ah dal cuore una scarica di mitraglia.

E dunque cosa suona il signor plotone?

La primavera di Vivaldi

Accompagna il Titanic sull’Himalaya.

Nessuno ha visto il trailer

Ma c’è una pace che zompetta avanti.

(Francesco Paolo Intini)

"Mi piace""Mi piace"

25 Luglio 2014 da pandorarivista.it

a proposito del libro dell’economista francese “Il Capitale nel XXI secolo” di Thomas Piketty, propongo la parte centrale della Recensione di Paolo Missiroli

1- Il ritorno del capitalismo patrimonialistico è dovuto alla scarsa crescita dell’economia, a causa della “contraddizione fondamentale del capitalismo” r maggiore di g; , in cui g rappresenta la crescita (anche demografica), e r il tasso di ritorno sul capitale, cioè quanto rende un certo stock di capitale investito.

2- Il mercato lasciato libero genera automaticamente r maggiore di g; soprattutto oggi che g è così bassa. Per redistribuire la ricchezza e invertire il meccanismo serve l’intervento pubblico.

Il capitalismo soffre di questa contraddizione originaria, per Piketty: r tende sempre ad essere maggiore di g. E questo genera disuguaglianza, nella misura in cui l’accumulazione si concentra in periodi di crisi e di scarsa crescita, che secondo Piketty sono la norma nella storia del capitalismo -mentre è eccezionale la crescita dei Trenta Gloriosi (1950-70) – centralizzando la ricchezza nelle mani di chi già possiede molto e togliendola alla middle class e alle classi più povere. Esiste una relazione fisiologica tra la scarsa crescita del PIL e la crescita della disuguaglianza. In generale possiamo dunque dire che Piketty riscontra un tendenza storica nel capitalismo all’aumento della disuguaglianza (r tende sempre ad essere sempre maggiore di g). E allora, se questo è vero, come è possibile che negli anni dal 1945 al 1970 la disuguaglianza, almeno nelle società occidentali si sia oggettivamente ridotta? E perché oggi sta vertiginosamente aumentando? Perché la crescita economica e demografica è un fattore di equalizzazione, che riduce l’importanza della ricchezza ereditata e aumenta il valore della la ricchezza che si guadagna oggi rispetto al valore della ricchezza di ieri. In termini matematici, se g aumenta, la distanza tra r e g diminuisce e conseguentemente si riduce l’effetto economico e sociale. In ogni caso, il punto fondamentale che rende problematica e pericolosa la legge r maggiore di g; g = disuguaglianza, è che la storia del capitalismo è una storia di crescita lenta eccetto pochi periodi di boom. Noi siamo appena usciti, secondo Piketty, da un periodo di grossa crescita che ha ridotto le disuguaglianze e creato una società più meritocratica, ma stiamo entrando in un periodo di crescita più lenta.

Dopo aver descritto fin nei minimi dettagli i meccanismi economici che portano all’aumento della disuguaglianza, Piketty si dilunga per centinaia di pagine a descrivere in cosa consista concretamente questa disuguaglianza, anche mediante l’aiuto di dati e grafici elaborati da lui stesso e dalla sua equipe. Lo studioso francese delinea i tratti di una società fortemente diseguale, divisa sostanzialmente in quattro parti2: un 50 % di persone che non possiedono praticamente nulla, un 40 % di middle class relativamente patrimonializzata; un 9 % di ricchi che possiedono molto e il famoso 1 % di ricchissimi che possiedono moltissimo. La tesi di questa parte del libro è che la differenza causata dal patrimonio crea più disuguaglianza di quella causata dal lavoro. Ad esempio, nelle tabelle alle pagine 247-248 vediamo che, se nelle società più diseguali il più alto 10 % nella scala dei salariati prende il 45 % del totale dei salari erogati, in queste medesime società il 10 % di coloro che possiedono più patrimonio ha il 90 % del patrimonio complessivo.

"Mi piace""Mi piace"

"Mi piace""Mi piace"

La primavera del Titanic

Accompagna Vivaldi sull’Himalaya.

———————————————————-

qual’è la differenza, Intini?

"Mi piace""Mi piace"

L’antico problema di fissare un verso al foglio evitando di ucciderlo. Risolto così: si tratta di onde stazionarie una va, l’altra torna. Tra i due sensi nessuna corrispondenza e di conseguenza un battito di ali al polo Nord farà sciogliere il ghiaccio al Polo Sud ma il viceversa farà ghiacciare ancor di più il polo Nord. A te lettore probabile e al lettore improbabile il colpo d’ala. Ciao

"Mi piace""Mi piace"

caro Antonio,

in La farmacia di Platone Derrida mostra come l’origine della tradizione fono-logocentrica si possa individuare nella filosofia di Platone, che paradossalmente fornisce al contempo le coordinate per poter pensare una archi scrittura, non intendendo con questo termine una scrittura fonetica che si limita a trascrivere la voce, né una scrittura ideografica che comunque veicola un’idea, bensì la forma di iscrizione in generale. Considerando che rifiuta ogni rimando alla presenza l’archiscrittura non può essere pensata come ritorno ad un originario, anzi è proprio in virtù di questa che si dichiara impossibile qualsiasi concetto di origine perché se all’inizio c’è la scrittura vuol dire che l’origine è differimento, ripetizione e rinvio. Il segno, e con esso quindi il linguaggio, in quanto scrittura testimonia l’impossibilità di risalire ad un’origine piena dal momento che è sempre «segno» di- e perciò manifesta una supplenza e mostra che il movimento di rinvio e rimando non può essere mai concluso. Il nuovo concetto di archiscrittura spinge dunque a riflettere sul concetto di «supplemento» e sul ruolo che questo svolge all’interno di questa inaudita concezione della scrittura. L’obiettivo non è farla finita in maniera definitiva con il logocentrismo ed approdare ad un qualcosa di completamente altro, bensì rimanere all’interno del logocentrismo e lavorare all’interno di questo per mostrare la destrutturazione costitutiva di ciò che è alla base di questo stesso sistema, ovverosia la parola pienamente presente. Il supplemento infatti è un qualcosa che completa o aggiunge qualcosa, un qualcosa che perciò indica l’incompletezza di ciò cui fa, appunto, da supplemento.

.

"Mi piace""Mi piace"

e allora bisogna scrivere in lingua “basedowica”.

"Mi piace""Mi piace"

Pingback: Stefanie Golisch – Alessandria today @ Web Media. Pier Carlo Lava