il venerdì santo a Palermo, gli incappucciati

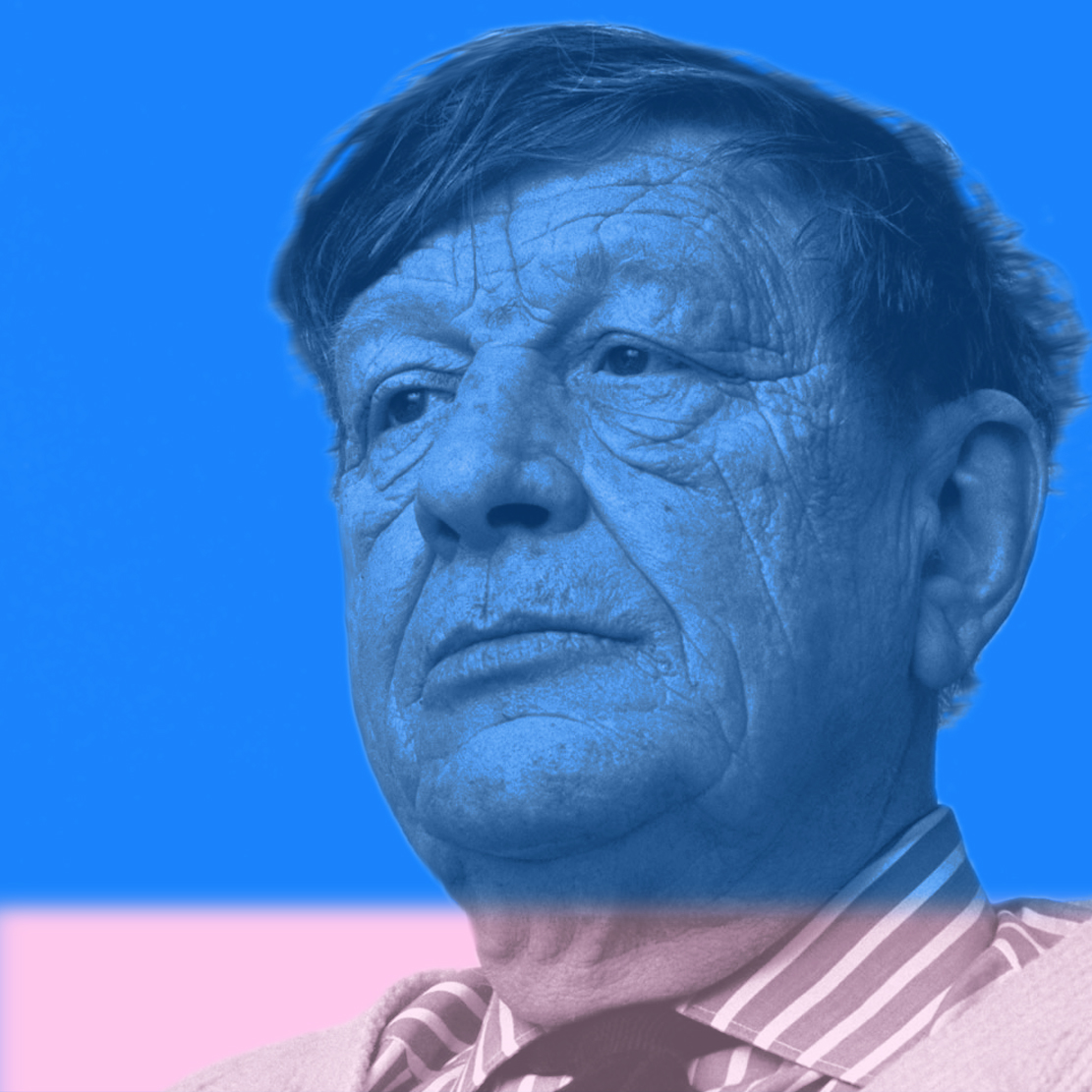

Giuseppe Gallo, è nato a San Pietro a Maida (CZ) il 28 luglio 1950, diploma di Liceo classico, laurea in Lettere Moderne, è stato docente di Storia e Filosofia nei licei romani. Nel 1983 la sua prima raccolta di poesia, Di fossato in fossato, Lo Faro editore. L’impegno civile sul territorio lo spinge a un rapporto sempre più stretto con la poesia dialettale. Negli anni ‘80, collabora con il gruppo di ricerca poetica “Fòsfenesi”, a Roma. Delle varie “Egofonie”, “Metropolis”, dialogo tra la parola e le altre espressioni artistiche, è rappresentata al Teatro “L’orologio”.

Avvicinatosi alla pittura, l’artista si concentra sui volti e gli sguardi, mettendo in luce le piaghe della modernità: consumismo e perdita dello spirito. Negli ultimi lavori ha abolito la rappresentazione naturalistica degli oggetti per approfondire i rapporti tra colore, forma e materiali pittorici. Nel 2016, con la fotografa Marinaro Manduca Giuseppina, pubblica, Trasiti ca vi cuntu, P.S. Edizioni, storia e antropologia del Paese d’origine. Nel 2017 è risultato tra i sei finalisti del “IV Premio Mangiaparole”, sezione poesia, Haiku. Dal 2006 ha esposto a Roma, Mentana, Monterotondo, Brindisi, Lecce.

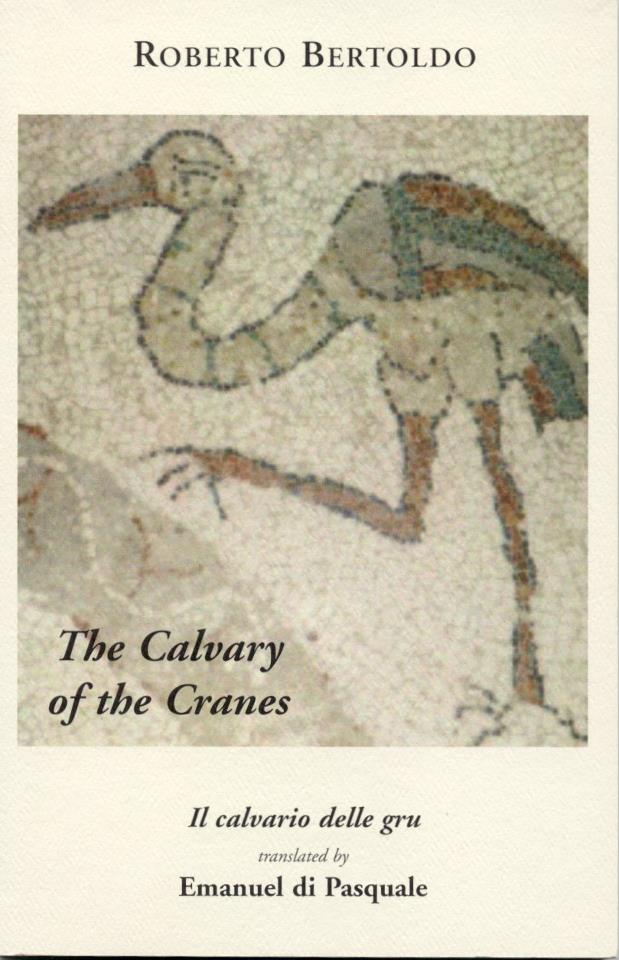

Dal risvolto di copertina

Na vota quandu tutti sti hfjumari… “Una volta, quando tutte queste fiumare…” ecco l’inizio del poema, come una favola, dove cielo e terra, formano un unico paesaggio, quello della commedia umana, che è l’eterno panorama della Calabria, nei limiti di una storia indefinita perché sempre uguale a se stessa. Siamo oltre il Settecento. Alle nuove urgenze del mondo borghese e contadino si oppone il mondo baronale che tenta un vigoroso ritorno alle angherie e agli antichi privilegi feudali. Ciò che accade in tutto il Sud si verifica anche nella Contea di Maida. Uno dei suoi casali, però, quello di San Pietro, reagisce. Nasce, così,… na guerra, chiddha dell’Arringa tra Santu Pietru, Majìda e Curinga.

Dalla lotta di popolo emerge un microcosmo di uomini: il Conte Malaspina, Totu lu Rizzu, don Luciu Fabiani, l’abate Mancusu, donna Tresina, tutti con la loro dose di affaticata quotidianità che il poeta raccoglie come testimonianza di vita. Allora “Supra lu Ponte”, “Avanti Grassu” Corda e Campuluongu diventano il teatro di lotte fratricide, di eroismi e comicità. Da questa sarabanda non si salva nessuno, né San Francesco di Paola né San Nicola da Bari, nemmeno la Madonna del Carmine. Qui non c’è frattura tra paradiso e inferno. Qui, ciò che non è storia per la cultura dominante, è storia concreta per uomini di carne. Emblematica la figura di Cheli, il muto,”lu gghjegghju”, “lu scilinguatu” del paese, che attraverso una serie di peripezie riacquista la parola.

una lingua è un dialetto con un passaporto e un esercito (N. Chomsky)

Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa

Ricordiamo la famosa sentenza di Chomsky: «una lingua è un dialetto con un passaporto e un esercito», e l’altrettanta famosa tesi di Osip Mandel’štam secondo il quale per fare una lingua occorre una burocrazia organizzata e un governo centrale con tanto di esercito nazionale. Ecco, possiamo dire che affinché si abbia un dialetto è sufficiente togliere ad una lingua la sua dimensione statuale, il governo, l’esercito e la burocrazia, ciò che rimane è un dialetto, il resto di un linguaggio che non è diventato una lingua nazionale, quindi lingua patria, ma è rimasto una lingua matria, ovvero, un dialetto.

Il fatto che l’unità d’Italia sia avvenuta con tanti secoli di ritardo rispetto alle altre nazioni europee ha contribuito a determinare quel fenomeno di entropizzazione delle lingue locali che, per mancanza di una nazione unitaria, non sono mai riuscite a diventare lingue nazionali ma sono rimaste nane, prive di una statualità, prive di codice civile, prive di una burocrazia, lingue parlate soltanto dal popolo, lingue orali, lingue della immediatezza espressiva. Quello che mancava alla lingua nazionale, l’italiano, l’immediatezza espressiva, è stata la peculiarità delle parlate negli idiomi locali. La poesia negli idiomi locali è così diventata in Italia il demanio della poesia del popolo illetterato, e questo risulta vero da Gioacchino Belli a Ignazio Buttitta e Tonino Guerra fino ai giorni nostri ultimissimi che hanno assistito alla diffusione a macchia d’olio della poesia popolare nei numerosissimi idiomi locali della penisola. In questi ultimi decenni però questo stato di cose sembra cambiato irreversibilmente con la compiuta stabilizzazione dell’italiano parlato ormai dalla quasi totalità dei parlanti italiano, grazie alla rivoluzione telematica e alla diffusione oltre misura delle emittenti linguistiche che si esprimono nella lingua nazionale.

Scrive Tullio De Mauro in una relazione alla Presidenza del Consiglio che nel 1861 «il 78% della popolazione risultò analfabeta. La scuola elementare era poco frequentata e mancava in migliaia di comuni. L’intera scuola postelementare era frequentata da meno dell’1% delle classi giovani. Secondo le stime la capacità di usare attivamente l’italiano apparteneva al 2,5% della popolazione. Un valoroso filologo purtroppo scomparso ha rivisto questa stima al rialzo, suggerendo che la capacità di capire l’italiano appartenesse all’8 o 9%».

Oggi finalmente l’italiano è parlato dal 94% della popolazione, dunque si può affermare che l’unificazione linguistica delle masse parlanti si è verificata. Si sarebbe potuto congetturare che a fronte dell’egemonia incontrastata della lingua nazionale si verificasse una decrescita della poesia negli idiomi locali, e invece è accaduto il contrario, la poesia dialettale mai come in questi ultimi due tre decenni ha conosciuto una crescita esponenziale come lingua della immediatezza espressiva. Ma si ha ragione di ritenere che ormai la grande stagione della poesia in idioma durata centocinquanta anni si sia chiusa definitivamente, i poeti dialettali venuti dagli anni settanta ai giorni nostri non sembrano avere attinto le vette dei poeti dei decenni precedenti, ormai la poesia in idioma sembra aver perduto la ragione stessa che ne ha determinato in passato la prosperità. Oggi la poesia in idioma sembra confinata in una sorta di giardino zoologico, una sorta di hortus conclusus, e si è trasformata in episodi di folclore e di costume. Ci sono ancora bravi poeti ma la stagione d’argento della poesia in idioma sembra ormai inesorabilmente trascorsa, ben venga dunque una antologia della poesia in idioma per fissare in un documento i più alti punti di riferimento della poesia dialettale, quando essa aveva ancora una forza propulsiva e rinnovatrice della poesia in lingua italiana.

La ripresa della poesia in idioma degli ultimi decenni del Novecento è un fenomeno spiegabile con la nuova alfabetizzazione di massa presso il ceto medio mediamente culturalizzato nel mentre che si assisteva ad un processo di impoverimento delle varietà dialettali e delle loro ricchezze lessematiche e fonologiche con corrispondente vertiginoso aumento della produzione lirica dilettantesca e strapaesana. Accade così un fatto singolare, che se nella prima metà del secolo molti poeti in idioma avevano cercato di attenuare le distanze rispetto all’italiano (emblematico il caso dell’impoverimento lessematico e fonologico del romanesco di Trilussa rispetto a quello del Belli), i poeti delle generazioni successive invece accentuano le distanze dalla lingua italiana, si rivolgono a idiomi dialettali tanto più periferici quanto meglio, tentano di fondare un linguaggio originario, arcaico, primigenio sfruttandone le risorse fonetiche e tono simboliche (il casarsese di Pasolini, il tursitano di Albino Pierro, il siciliano di Ignazio Buttitta), fino ai limiti estremi di incomprensibilità di moltissimi poeti in idioma di oggi. Avviene così un fenomeno paradossale, che mentre i dialetti tendono a scomparire nelle abitudini dei parlanti, si verifica una crescita a dismisura della produzione poetica in idioma come resistenza al monolinguismo e al conformismo della poesia in italiano della tradizione letteraria e all’italiano stereotipato della comunicazione telematica. È in questo contesto storico culturale che ha luogo la poesia in dialetto calabrese di Giuseppe Gallo, la forma metrica è la sestina con rime alterne e baciate.

Si ha la sensazione, leggendo questo poeta, di trovarci davanti ad una lingua urdu che ci parla di un mondo di ottomila anni fa, di un mondo patriarcale, di una civiltà contadina pagana e stregonesca insieme. Bisogna leggere questo poema come un lungo epinicio verso una civiltà sconfitta e scomparsa. Un canto di lutto, dunque.

(Giorgio Linguaglossa)

Vorisse pe’ mmu tiegnu nu panaru

cupu e cchjù fuondu de na menzalora

ed intra mu vi jiettu ogni palora

chi cca sucai de quandu m’addhattaru

Dichiarazione di intenti di Giuseppe Gallo

In questi ultimi tempi, alcuni poeti per rammentarci la condizione della poesia contemporanea e per ricalcare la necessità di badare bene a quali materiali fare ricorso per non ricadere, ancora nel soggettivismo, nel lirismo, nell’eufonia, ecc., hanno evocato la Venere Callipigia, riprodotta in cemento da Pistoletto, nel 1967, e diventata un’ icona. La Venere, simbolo della bellezza, volgendo le spalle al pubblico adocchia ironica, ai suoi piedi, un caotico accumulo di panni, richiamo al consumismo della società contemporanea. Questa Venere riassumerebbe l’urgenza inderogabile che l’arte ritorni a confrontarsi con la vita e con le sue frenetiche e contraddittorie e ambigue trasformazioni, con ciò che ha prodotto: scampoli, stracci, residui! Accanto a questa interpretazione a me piacerebbe accostarne un’altra… l’opera di Pistoletto evidenzia le spoglie, i lacerti e i rimasugli che sciabordano sulle battigie del Mediterraneo, tutto ciò che resta di chi ha attraversato quel mare, “… da cui vergine nacque / Venere” e che ora, diventato palus putredinis, si impregna di disperazione e sofferenze. Ricordate la “Profezia” del Pasolini di “Il libro delle croci”? (P.P. Pasolini, Poesia in forma di rosa, Garzanti, 1964, pp. 93-99)

Era nel mondo un figlio

e un giorno andò in Calabria:

……………………………..

Alì dagli occhi azzurri

uno dei tanti figli di figli,

scenderà da Algeri, su navi

a vela e a remi. Saranno

con lui migliaia di uomini

………………………….

Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,

a milioni, vestiti di stracci

asiatici, e di camicie americane.

Subito i Calabresi diranno,

come malandrini a malandrini:

«Ecco i vecchi fratelli,

coi figli e il pane e formaggio!»

Da Crotone o Palmi, saliranno

a Napoli, e da lì a Barcellona,

…………………………………..

andranno come zingari

su verso l’Ovest e il Nord

con le bandire rosse

Eravamo nel primo quinquennio degli anni ’60 e Pasolini aveva profetizzato: questa parte meridionale dell’Occidente non sarà più come prima! Africani e calabresi, da vecchi fratelli, condividendo lo stesso pane e lo stesso formaggio, andranno come zingari, verso l’Ovest e il Nord, a sventolare le bandiere rosse della nuova storia…

Nel 1964 di Pasolini avevo 14 anni, nel 1967 di Pistoletto 17, e i miei paesani, i miei fratelli, mio padre e mia madre, anche senza la compagnia degli algerini, erano già sulle strade del mondo e, come loro, altre migliaia di calabresi, da un decennio circa. Nel Meridione non si respirava. Alle diaspore dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento ne seguivano altre. E se prima il mondo meridionale riusciva a ricomporsi e a ritrovare un equilibrio fra partenze e ritorni, dopo gli anni ’50 quell’instabilità si è frantumata; quella civiltà si è disintegrata, quel territorio geografico, spirituale e linguistico non ha retto più! Afferma ancora Pasolini:

Tre millenni svanirono

non tre secoli, non tre anni, e si sentiva di nuovo nell’aria malarica

l’attesa dei coloni greci. Ah, per quanto ancora, operaio di Milano,

lotterai solo per il salario? Non lo vedi come questi qui ti venerano.

Quasi come un padrone (cit. pag. 95)

L’ipotesi gramsciana della pari dignità tra la classe operaia del Nord e ceti contadini del Sud smottava, cominciava a evidenziarsi e a solidificarsi quel bisogno di salario e di consumo in cui il Meridione si schiavizzava già dai primi anni del ’50. Ecco la nuova inclinazione, il nuovo pendio del franamento: all’originale sole del Sud si sovrapponeva e si sostituiva il “meraviglioso sole del Nord”. Ed io che seppellivo quotidianamente la dolorosa acredine delle separazioni e dei distacchi, la solitudine della coscienza nella precarietà dell’esistenza, la selvaggia fraternità del sangue e dei legami familiari, cominciai a sbirciare nei “porcili senza porci”, sulle “radure color delle feci”, sulle case dirupate dai terremoti e svuotate dall’indigenza, “tra frigorifero e televisione”, nei miei stessi occhi e negli sguardi di chi mi guardava e vi trovai la presenza della morte e della dissoluzione, la ferocia e l’indelebile dolcezza degli uomini e delle donne, lo slancio vitale e l’esaltazione vigorosa o mortifera della natura. In una poesia giovanile urlavo al mondo e a me stesso:

Dimenticare ogni albero

di questa foresta

per liberarci dalla condanna degli avi!

Dimenticarci di tutto e di tutti… e seppellire il passato. Ma non poteva accadere e infatti non è accaduto. Non si possono “tranciare di netto le proprie radici solo perché si vuole inseguire il fantasma di una utopia rivoluzionaria, senza radici siamo foglie inaridite, rami secchi” su cui vagano soltanto le formiche e su cui si riversano le ombre dei morti. Degli uccisi e degli uccisori. Lo ricordava bene Carlo Levi attraverso “lu campusantaru”, il custode del cimitero di Gagliano: “Il paese è fatto delle ossa dei morti!” È realtà o metafora? I nostri paesi sono fondati, costruiti, impastati e mantenuti ancora in piedi dalle ossa dei nostri morti. Le ossa di ieri non sono altro che “gli stracci asiatici e le camicie americane”, di Pasolini e di Pistoletto di oggi.

E tra quegli stracci, a ben rovistare, ci stanno ancora i flatus voci, i mugolii e i singhiozzi, le imprecazioni e tutto ciò che era stato parola. E, ancora, in un vaneggiamento giovanile, questa volta in dialetto, mi ponevo il problema: che farne delle parole antiche in cui sentivo l’amaro del chinino, di quel chinino che i governi Giolitti avevano fatto ingoiare ai miei genitori per sconfiggere l’endemica malaria? Perché quelle parole gravavano sulle mie e sulle altrui spalle come un peso, come una macina di mulino che mi affondava, come un richiamo fatale che mi risucchiava negli echi dei secoli trascorsi. La mia risposta? Avere un paniere, cavo e capiente, e andare in giro a raccoglierle e poi bruciarle “nta lu mundizzaru”, nell’immondezzaio! Soltanto così, pensavo, sarei ritornato a confrontarmi “cu lli vivi”, con i viventi, piuttosto che rimanere ingessato e impagliato nelle larve degli avi!

Vorisse pe’ mmu tiegnu nu panaru

cupu e cchjù fuondu de na menzalora

ed intra mu vi jiettu ogni palora

chi cca sucai de quandu m’addhattaru.

Vorrei possedere un paniere

cavo e più profondo di mezzo tomolo

ed entro buttarvi tutte le parole

che qui ho succhiato da quando mi hanno allattato.

Mariella Colonna, pittura, Realismo magico

Questa la mia illusione! Distruggere tutto! Anche il gergo dialettale che mi turbava perché simbolo di sottomissione. E poi? Qualcosa sarebbe sorto e rinato! Bastava solo attendere… e attendere…

“Bubbole!” avrebbe risposto l’Ungaretti interventista dopo gli anni di trincea.

“… pareva che la guerra s’imponesse per eliminare finalmente la guerra. Erano bubbole, ma a volte gli uomini si illudono e si mettono in fila dietro alle bubbole.” (G. Ungaretti, Poesie, Ed. Corriere della Sera,, pag. 273)

Anch’io, come tanti altri giovani, mi ero messo in fila dietro alle “novissime” bubbole provocando un corto circuito fra la contemporaneità e il passato, fra i giovani e i vecchi. D’altronde tutti noi, chi più chi meno, abbiamo tentato di “uccidere” i nostri padri per sottrarci al loro controllo, per prendere il loro posto e per individuare noi stessi come soggetti su cui costruire un mondo nuovo…

purtroppo abbiamo fallito. Non ci siamo riusciti e in questa “vacatio” di salvezza ci siamo ridotti a vivere come esiliati, senza suolo e senz’anima, senza lingua e senza parole… non dovevamo uccidere i nostri padri, ma andare alla loro ricerca, non dovevamo cancellarli e annullarli perché antiquati e reazionari, ma collegarci alle loro speranze, alle loro fatiche, alle loro radici. Ricordate il giovane Telemaco? Ebbene, invece di affrontare i rischi di una navigazione incerta per incontrare questi padri ingobbiti in qualche luogo ignoto, abbiamo preferito sopravvivere a noi stessi, chiusi e piantati nella supponenza maledicendo la loro ignoranza e la loro atavica ottusità. Dovevamo, invece, cercarli questi padri: assalire il mondo, ma ancorati alle loro braccia. Abbiamo voluto essere figli senza progenitori ed oggi ne paghiamo le conseguenze.

Corrado Alvaro, nel 1930, in relazione al romanzo Gente d’Aspromonte affermava che la “nostra civiltà contadina era destinata a frantumarsi sotto la spinta del progresso nazionale…ma di questo mondo in disfacimento era necessario conservarne la memoria…”. Conservarne la memoria! Certo! Ma non basta. La memoria non è una foto ingrigita dal tempo da riguardare ogni qualvolta si voglia evocare il passato… che valore ha la rimembranza se questa non entra a far parte della nostra esistenza e della nostra storia individuale e collettiva? Storia! Ecco la chiave.

Ma Storia in che senso? Come “historia rerum gestarum”? Come “storia monumentale”? Come “storia antiquaria”? No! Avvicinandomi alla carne, alle parole e ai gesti della mia gente, a me è stato più facile considerare la Storia come “Memoria collettiva della quotidianità”, come affermava magnificamente Ferrarotti nel saggio Storia e storie di vita ( pag. 13, Laterza, Bari, 1981). E quindi come coscienza critica del presente e del passato e “come premessa operativa per il futuro”. “…storia, affermava il filosofo siciliano Bufalino, non è solo quella degli annali del sangue e della forza: bensì quella legata al luogo, all’ambiente fisico e umano in cui ciascuno di noi è stato educato. Storia è il gesto con cui s’intride il pane nella madia o si falcia il grano; storia è un nomignolo fulmineo, (Totu Lu Rizzu, tanto per citare un attore di Arringheide, un proverbio accattivante : Pàrica nci tagghjaru la vigna,) la sagoma di una tegola…” (Gesualdo Bufalino, Museo d’ombre, Bompiani, Ed. 2000, pp. 21, 22). Allora, questo è stato il mio intento: ricostruire la storia del paese e della comunità, del territorio d’origine e delle sue vicende esistenziali sottolineando la loro ambigua e tragica “melodia quotidiana” elevandola, se possibile, ad un valore di carattere generale. Così, in modo spontaneo e senza forzature, tutti i miei momenti vissuti e tutti i momenti vissuti degli antenati “sono stati”, direbbe Calo Levi, “luoghi di vita” ed hanno contribuito a intessere una “foresta primitiva di ombre e di belve”, attraverso i frammenti della loro quotidianità, sempre in bilico, tra spaesamento e disordine, sotto l’imperversare delle lotte contro la fame, contro gli uomini e i santi, contro la natura e il destino, contro se stessi e gli altri. Ricordavo prima Corrado Alvaro. Ebbene, il suo paese natale, San Luca, è assimilabile al mio: San Pietro! I nostri luoghi sono e consistono perché qui tutti hanno un nome, un segno, un simbolo e solo qui sembra che sia possibile l’esistenza… l’altro mondo, quello esterno, lontano mille chilometri o cinque, è, invece, senza nome… è ostile, ha regole diverse; di quell’altro mondo non si sa niente… si preferisce ignorarlo… ha usi e costumi differenti e un linguaggio incomprensibile… si conferma, in ogni momento, l’assunto di Rohlfs: “La Calabria non costituisce né un’unità etnografica né un’unità linguistica” (G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale…, Longo Editore, Ravenna 2010, pag. 10). In Calabria ciò che ci caratterizza non è la somiglianza, ma l’opposto. “In realtà mondi differenziati e comunicanti, complementari e opposti, coesistono… spesso all’interno di uno stesso spazio paesano. L’identità, nella società tradizionale, si è definita attorno a un luogo antropologico, non di rado in contrapposizione a un altro luogo, distante a volte soltanto centinaia di metri! I contrasti e le ostilità presenti in passato tra paesi limitrofi e all’interno di una stessa comunità… segnalavano l’esperienza e il vissuto degli individui, dalla nascita alla morte” (V. Teti, Quel che resta, Donzelli Ed.,2017, pp, 124-25).

Ecco l’altro tema del “poema”. La guerra che costituisce lo sfondo delle varie vicende si svolge all’interno di un territorio fisicamente ristretto, un angolo di Calabria, a ridosso delle colline, prospicienti il golfo di Lamezia. Tre paesi, tre comunità, tre appartenenze che, spesso e volentieri, si individuano in quanto differenti e contrapposti. Oggi quei confini geografici e spirituali non esistono più. “Si sono sfrangiati, dissolti, dilatati, dispersi” direbbe ancora Teti. Quegli spazi antropologici che evocavano ciò che è stato, quello che era un mondo, oggi si presentano sotto la forma dei frammenti e degli stracci. Per cui memoria e linguaggio, tradizioni e usanze, luoghi e panorami sono solo e soltanto reliquie. Ed io, come tutti gli altri calabresi “pellegrini permanenti, erranti, sradicati”, mi porto sulle spalle, ‘na vièrtula, una bisaccia traboccante di reliquie e dentro ciò che rumoreggia di più è proprio la lingua. “Quello che resta” del dialetto. Se in Italia negli anni ’50 l’agricoltura impegnava il 42,6 degli occupati, in Calabria la percentuale era di gran lunga superiore, rasentando il 90%. Ciò significava anche analfabetismo di massa. Oggi sembra che quella eterogeneità dialettale di cui parlava Rohlfs si sia lievemente addomesticata, dando luogo a un processo di italianizzazione. E sembra anche che la lingua italiana, aulica e di manzoniana memoria, si sia regionalizzata. Ma nel momento in cui avviene questa trasformazione non si produce anche il sentore sempre crescente della diversità e della divergenza della parlata originale rispetto alla classificazione linguistica nazionale? Ricordate le feroci polemiche, ancora di Pasolini, contro quella stessa televisione che, unificando il Paese, da Nord a Sud, azzerava le differenze dei patrimoni linguistici regionali? Io mi sono trovato sul crinale della scelta tra italiano e dialetto perché sempre più percepivo che il mio linguaggio nativo era destinato al macero. Di fronte alla plateale anonimia “dell’unificazione idiomatica” portata avanti dalla lingua italiana io ho avvertito un tremore nelle carni. Così mi sono rattrappito in me stesso e ho guardato la realtà linguistica di quegli anni con occhi nuovi. Mentre prima avevo nutrito un atteggiamento di sudditanza e di sottile ostilità nei confronti del dialetto perché lo ritenevo inadeguato incapace di introdurci al progresso civile e sociale, ora mi convincevo che non ci sarebbe stata né crescita, né affermazione dei diritti, né autonomia delle comunità locali se non riappropriandoci “del patrimonio storico locale” riutilizzando il dialetto. (Tullio De Mauro, Linguaggio e società nell’Italia di oggi, Ed. ERI, 1978, pag.150). Ormai mi era chiaro. Solo “salvando le parlate dialettali, riusciamo tutti a parlare italiano” (T. De Mauro, ivi, pag. 151).

Siamo arrivati alla fine. Arringheide è una metafora dell’esilio, dalla vita reale e dal linguaggio materno.

Un’ultima precisazione.

Se le parole, e mi riferisco a quelle dell’italiano, non hanno in sé la capacità e la forza di introdurre o di perseguire un senso, perché, allora, chiedere alle stesse ciò che non possono più elargire? E perché arrischiare lo stesso tentativo con quelle dialettali? Forse perché esse sono il sostrato dentro cui abbiamo accumulato, in forme e gradi differenti, ciò che siamo stati, ciò che siamo e forse, ciò che immaginiamo di diventare: un’esperienza individuale, la mia; e un’esperienza collettiva, quella della comunità di appartenenza! Dice bene Giorgio Linguaglossa e riassumo «i linguaggi non fanno più testo, essi sono diventati zattere significazioniste che restano in auge fin quando producono segni adatti alla lallazione del “reale”»(L’Ombra delle Parole, rivista on line) “Zattere” di Parole, sia italiane che gergali, assimilabili a reliquie, alle reliquie delle nostre radici, come orme di sopravvivenza, nonostante la distruzione. La lacerazione ci ha contagiato tutti, direttamente e indirettamente; il soggetto è frantumato e non può far altro che fluttuare come un’alga. “Stamani mi sono disteso/ in un’urna d’acqua/ e come una reliquia/ ho riposato” affermava l’Ungaretti dell’Isonzo da allora la nostra condizione è quella della reliquia: senza sangue, senza vita e senza riposo: e, tuttavia, continuiamo a erodere del tempo, ad impossessarsene, a imporci come assenza e come presenza, come memoria del tutto e delle parti. Tutto si consuma, nulla resta, ma noi persistiamo ancora, non scompariamo del tutto… anche se la vita genera assenza e morte, l’uomo resiste e ritorna continuamente ad essere. Il soggetto ha un carattere doppio: morire e vivere! E perciò è soggetto, ma anche oggetto di se stesso! E la letteratura? E il linguaggio? E l’arte?

“Elevare l’oggetto corroso dal tempo a un’icona che resiste al tempo, o meglio, rendere la sua stessa caducità la forma del suo essere per sempre” (M. Recalcati, Il mistero delle cose, Feltrinelli, 2016, pag. 38).

Questo è stato il mio tentativo! Riportare sulla scena della storia gli “scarti umani”, quelli che sono ammutoliti, gli scilinguati, e con essi i loro lacerti e i mugolii di una lingua esiliata nell’anonimia territoriale e spirituale di una cultura totalmente disfatta. I miei versi? Sepolcri!

Nullità! Ed intorno ad essi… “una danza di conigli” direbbe Montale! Forse sono stato anacronistico… ovvero “inattuale” e va bene! Lo ammetto! Mi conforta, però, quanto affermava il solito Nietzsche: “Ciò che è non storico e ciò che è storico sono ugualmente necessari per la salute di un individuo, di un popolo, di una civiltà.” (F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia, Adelphi, Mi,1974, pag. 95

Giuseppe Gallo

Canto XXI

1) …………………………………..

2) Soltanto nella casupola di Germonda

splende, ancora acceso, il lume ad olio

perché il marito, appoggiato alla sponda del letto,

tentava di eliminare il cattivo odore

dei piedi e si detergeva con l’acqua

e ripuliva le unghie ad una ad una.

3) “Ah, la fortuna mia! Tutto il giorno

attraverso e mi lancio per le vie e le strade di pietra,

suono la tromba, perdo il fiato, urlo e torno indietro,

e corro per le salite e le discese!

Quanta suola consumo e quanta pelle lascio

andando dall’Ospedale alla Scalella!”

4) “E perché ti lamenti? Ma non ricordi

quando la sera noi inghiottivamo amaro?/….

5) …/ Perché non pensi, invece, agli altri

che hanno vuoti le casse e i recipienti di terracotta,

che mancano di pane, fichi e legna da ardere/…?

6) “Hai ragione! Però, ricordatelo…

che quando morivo di fame

io mi rimpinzavo facendo l’amore

e mi saziavo con i tuoi seni.

Ora, stanco morto, mi addormento continuamente

e non te lo metto più dentro, come allora!”

7) Giuseppina nel buio diventò rossa,

ma poi si pone di fronte al marito

e, avvelenata, si rivoltò contro:

“Perché non parli, almeno, più educato?

Infili, ti sazi… Caro il mio Vito,

rimani sempre un fesso! Per quant’è vero Dio!

8) Tu sai suonare solo questa trombetta

dove è sufficiente soffiare e poggiare le labbra con la bava,

ma tu moglie da te altro si aspetta

quando acconsente che tu la palpeggi.

Che dico… due carezze, un bacio,

una parola dolce e delicata…

9) Tu, invece, veloce veloce, ti svuoti

e buchi e penetri con la fantasia.

Mi lasci fredda e poi, per giunta, te ne vanti pure.

Povero scemo! Sei solo uno stupido

se credi che a Germonda fa piacere

quando si sente fottere in questo modo!”

10) Vito rimase interdetto. Il piede nell’acqua,

la mano che non andava su né giù /…

quando udì che qualcuno bussava al piano inferiore.

11) A quel rumore la moglie tace/…

Cambia colore anche il marito,

lascia il letto, svuota il bacile

e urla fuori: “Chi è?”, in preda alla rabbia.

12) “Sono Pasquale! Ho qualcosa da comunicarvi!/…

13) Aprì la porta, allora, Serratore

e si adombrò ancora di più nel viso

perché il cuore gli sobbalzò nel petto

quando di fronte a sé ritrovò

non quel Pasquale per come lo conosceva

ma un’ombra ricoperta di sporcizia.

Ma come ti sei vestito? Da uomo in maschera?

14) “Ma come ti sei vestito? Da uomo in maschera?

Ti vuoi nascondere perché nessuno ti riconosca?

Chi hai ucciso? Vuoi, forse, un ricovero?

Sei uscito pazzo?” e cominciò a ridere.

“Guarda, Giuseppina! Siamo tornati a carnevale!”

Giuseppina guardò in direzione di Pasquale

15) e lo riguardò con il sacco teso

sulle spalle e i fianchi nudi.

.………… Allora la comare

cominciò a parlargli come una madre:

16) “Perché non entri, figlio mio, e ti siedi?

Vuoi lavarti per ritornare candido?

Butta via questi stracci! Te ne regalo puliti!

Vuoi un boccone caldo e saporito

di verdura ripassata in padella

o una fetta di pane e soppressata?”

17) “Ma no, comare, non preoccupatevi.

A casa toglierò la sporcizia e la polvere!”

E poggiando per terra il sacco: -Dai! Prendete

un piatto largo così vi lascio qualche anguilla!-/….

18) “Non sono venuto a notte fonda qui per me,

compare Vito, ma per chiedervi

se, all’alba, da Santa Maria

fino a Gornelli, avvisate col bando

che i Sampietresi devono stare all’erta

perché Minaparo e i Maidesi

19) sono già in agguato nei pressi della Madonnella

e chi vuole difendere il paese

deve armarsi di falci e coltelli

e scendere, di nascosto o alla luce del sole,

al Fiume, alla Quercia e a San Giovanni,

le donne, i figli, i padri di famiglia e più anziani!”

20) “Oh mamma mia! Che paura! Sei sicuro?”

e si strinse addosso lo scialle pesante./…

21) “Poveri noi!” sospirò il banditore,

“Se le cose stanno davvero in questo modo,

per quant’è vero che mi chiamo Serratore,

corro anche allo ‘Mpiano e a Vasì,

risveglio cani e maiali, chiocce e galli

e avviso giumente e cavalli!”

22) “Più siamo, più gli rompiamo le corna!”

rispose Pasquale e, intanto, nel piatto di creta

metteva le anguille, “Perché se noi vogliamo

li facciamo tornare nei porcili.

Però se siamo tutti… perché se qualcuno

fa marcia indietro, anche se loro sono

23) delicati, smidollati e lecca culi,

con il Conte alle montagne di Corda, e Minaparo giù alla marina,

ci tolgono ogni velleità e desiderio

perché a mezzogiorno ci hanno già squartati!”

“Madonna del Carmelo, perché

ci impaurisci così questa notte?”

24) “Io non vorrei, ma comare mia,

quelli veramente ci fanno a festa

se non abbandoniamo l’indifferenza

e non solleviamo, liberi, il capo!

È meglio crepare combattendo

che essere fregati da chi ci offende!”

25) “Tu”, gli rispose, “ancora sei un ragazzo,

la vita la conosci attraverso il suo odore!

Non hai assaggiato il fiele per sapere quant’è amaro

e quant’è faticoso strappare i giorni alla vita.

Alcune volte ti alzi dal letto

con la bocca impastata e con il petto,

26) spaccato a due come un fiorone,

ma ti basta udire una colomba

o intravedere un giglio delicato

e già il cuore si apre, ride e tumulta

e si accontenta. Ma se nella terra

infradici, sepolto, perché i ferri

27) hai brandito nell’aria insieme ai coltelli

contro i prepotenti, che cosa hai ottenuto?

Non è meglio ingoiare un po’ d’aceto

piuttosto che morie di sete? O no, Pasquale?”/….

28) “Comare, non capisco, cosa dite?

Secondo voi al Conte e a Minaparo,

per respirare, a questi banditi,

noi dobbiamo dare il culo e i soldi?/…

29) “Ah, mannaggia, Pasquale, qui per sopravvivere

ognuno deve scegliere come morire

e deve liquefarsi come fosse neve!

Che strada che ci ha aperto il Redentore!

Poteva rimanere insieme al Padre

invece di infastidire noi insieme a sua Madre!

30) Tanto, Pasquale, la storia è sempre quella:

nasci piangendo, aliti e ti addormenti,

ti bagni di sudore e soffochi nella polvere.

Parlano male di te gli amici e i parenti,

se hai fortuna ficchi qualche volta

e poi sono finite le messe cantate!”

31) “Ti sembra questa l’ora di parlare a vanvera?”

disse allora Giuseppina al marito,/…

32) “È colpa mia, comare, me ne vado

ciò che dovevo fare ormai l’ho fatto.

Se c’è bisogno sono da mia moglie!”

Prese il sacco, salutò gli amici,

scese dalla Scalella e salì alla cima

di San Marco, la testa piena

33) di parole, pensieri e fantasie.

Il buio, ormai, nascondeva le casupole

e il vento raccoglieva le immondizie.

Foglie, peli, paglie e ramoscelli

volteggiavano nell’aria e fra le porte

e tutt’intorno fra le pietre sconnesse.

34) “La vita nostra”, si lamentò Pasquale,

è come dice Vito: una ventata

che ci mette sottosopra dalle radici

e ci rovescia in messo alla strada di selci

e noi, come tanti scemi, vaghiamo di qua e di là

ma nessuno sa dov’è che andiamo a finire!”

35) Intanto appoggia il piede sullo scalino/…

36) Silenzioso, accende ai piedi della scala

la lanterna, si spoglia e poi la brocca

svuota nel bacile, si abbassa dentro

e strofina il petto, i fianchi, il collo e la testa.

“Oh, che fresco! Che consolazione…”

e gira gli occhi sulla visione,

37) sulla carne dura che ha forato,

che calda calda dorme senza pensieri

insieme alla carne tenera alla quale ha dato vita…

E fu la felicità un buco.

Ancora si puliva l’ inguine

quando una mano gli urta ciò che gli pendeva fra le gambe,

38) due fiammiferi gli bruciano la schiena

e la mente, di colpo, si accalora

perché Melina con la lingua sottile

ora gli lecca la pancia calda e dura,

e l’abbraccia, lo succhia e se lo preme addosso

e con le unghie lo graffia e lo punge.

39) “Marito mio, sei tornato! Per fortuna!

Senza di te non riesco ad andare avanti

perché secca ogni sorgiva, ogni fontana

e in Chiesa non ci sono più santi!

Anche tuo figlio piange e si rivolta

e mi strappa i panni e la gonna

40) ………………………………….

41) …………………………………

42) E dopo che Melina si attorcigliò

come intorno alle radici la vitalba,

spasimando, Pasquale la coprì

sotto la scala, accanto al paiolo di rame.

Tremarono le pareti divisorie, la brocca di creta,

la giara insieme allo staccio di vimini e alle ceste.

43) “Madonna mia,” si lamentò il guanciale

“è arrivato il terremoto in questa casa?”

E l’intestino ripieno del maiale che urtò un filare

di salsicce, mentre cercava di scostarsi,

gli rispose: “Ma no! Sono i padroni

che, ci rompono ancora i coglioni!

44) Non gli è bastato scannare la scrofa

e al porco pelare la pelle,

cuocerli come i fagioli stufati

e riempire a forza le budella

con la carte tritata e, a sezioni separate con lo spago,

appenderci tutti a queste altezze

45) sotto sopra, legati a questo graticcio di canne,

per asciugare al fumo e al vento?

E no! Questa razza meschina di affamati

ci tratta come i grappoli d’uva al palmento,

ci stringe con le canne, impepa, preme e in queste paure

ci aggiusta per le feste e per i giorni di lavoro.

46) …………………………………….

47) Ci affondano nell’olio e, non contenti,

sotto le pietre e sotto i coperchi

ci seppelliscono per mesi e guai se prendi aria

perché se così accade, per tutti, diventi inutile.

E ancora questo è niente perché poi, maturi,

ci affettano tutti a coltellate!”

48) ……………………………………

49) “Tutuh! Tutuh! Tutuh” grida la tromba

e nei rioni e fra le strade strette

come una bomba carta scoppia e rimbomba,

dalla Scalella fino all’Abbeveratoio.

Impaurisce la soppressata e un mucchio

di conserva rilascia per la paura.

50) “Adesso che c’è di nuovo? Cos’altro è accaduto?

È ancora l’alba! Come mai

Vito ha svegliato tutto San Marco ?

Sono notizie buone o cattive?”

“… e si avvisano tutti i paesani,

padri, moglie, ragazzi ed anziani:

51) i Maidesi sono alla Madonnella

e se non li fermiamo questa mattina

ci tagliano la gola e gli intestini

e ridurranno il paese in polvere!

Svegliativi! Presto! È venuta l’ora

di scendere al Fiume con urgenza!”

52) “Hai sentito?” riprese la soppressata

rivolta al guanciale giallognolo,

“forse per te e per noi questo giorno

potrebbe avere un finale a sorpresa

perché se i Maidesi sono più forti

e arrostiscono queste case e queste porte,

53) noi diventiamo liberi e tranquilli,

possiamo maturare in santa pace!”

Ma una salsiccia di quelle più secche:

-Hai il cervello- le disse -di un pettirosso!

Sicuramente Pasquale non ti ha messo addosso pepe sufficiente

e neanche Melina ha dosato bene il sale!

54) Guai a chi nella sfortuna non impara

altrimenti ciò che ci accade e avviene,

e lo dico per noi, lardi e salsicce,

costringe il destino a farlo ripetere.

È inutile piangerti addosso che sta per calare il buio

quando ti contorci perché ti friggono in padella!

55)……………………………………..

56) La nostra sorte è una e non si cambia!

Possono cambiare le forchette e i denti,

e chi ci arrostisce e odora e chi ci mangia:

affamati, sazi, in carne, grassi o magri!

Siamo salsicce, siete soppressate:

moriamo tutti quanti a morsi!”

57) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” suona la tromba

dalla Fontana fino a Catalano.

Mezzo paese, sembra che già rumoreggi

come il vento nel grano

e ognuno esce fuori, spia e grida

e si arma pure, se è ancora in forze.

58)………………………………….

59) …………………………………

60) “Oh! Mamma mia! Signore, che sventura”.

“Ci sono i Maidesi!” “Oh, Gesù Cristo!”

“E chi potrà salvarci da questo cattivo vento?”

E bussano alle porte e fugge questo

e poi quell’altro e scappa Antonio

e, avvolta nel panno pesante,

61) Mariuzza appare sul pianerottolo esterno,

gli occhi infossati, nera, spenta.

Fa qualche passo, scalza, e poi la mano

bianca, tremando, la lascia appoggiata

a un ramo di rosa

secca ancora di più dell’asparagina.

62) “Veramente, o Signore, non ti sazi mai!”

urla tra i vasi, “Adesso chi vuoi?

Non ti ti è bastato Smeraldo che ho sepolto?

I ragazzi che l’hanno preceduto e quelli successivi?

Adesso chi ti rubi? A quale madre tocca?

A quale figlio distacchi il cuore?”

63) ………….

64) …. / E Rosicella che sta masticando il fieno

a questi pianti smette di serrare le zanne

e comincia a sgolarsi e a ragliare

sopra la mangiatoia e tra la paglia.

65) “Calmati, asina!” le urla Focoso

con la bocca ancora colma di fieno,

“Con questo raglio da niente e nasale

sei la vergogna della razza equina!

Non è meglio se dormi e ti riposi

invece di buttare l’anima per cose di questo genere?”

66) Tu vuoi, da asina, fare l’umana?”

E Rosicella, in mezzo a quel buio,

disse al cavallo con molta calma:

“Tu non sai le carezze e quante furono!

Quanto mi riscaldavano il cuore

le strigliate e le cure di Smeraldo

67) e come mi saziavano le occhiate

quando mi allungava l’acqua e l’avena!”

Focoso, allora, gli occhi per terra:

“O sei ammalata, o pazza o gravida!

Già te l’ho detto! Ma quando impari

che sono nerbate anche le carezze?”

68) ………………………….

69) Altro che banda sul palco!

E razzi con bombe e batterie!

Altro che corvi nell’agrumeto

e contese e litigi per corna e pazzie:

era come il giorno dei morti

quando diventano femmine anche i maschi coraggiosi!

70) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” la tromba chiama

e di sopra Fabiano alla Vianova

si sveglia chi va in campagna e chi ricama.

“Sampietresi, ascoltate la novità:

i Maidesi sono a San Giovanni!

Alzatevi, ragazzi e vecchi!

71) Impugnate con le roncole e le falci

e scendete alla Cerza e sotto Zicca!

Tagliamogli la testa a questi fanfaroni

e facciamola seccare questa razza!”

E dalle porte scure e rovinate

escono fuori anche gli ammalati.

72)…………………………….

73) E Ciccio Piedenero già scuote

nell’aria il falcetto appuntito.

Il Monaco gli cammina al fianco

e i santi che prima aveva pregato

li discende dal cielo tutti sulla terra

e insieme a mastro Giando li sotterra.

74) Tita, la grassa, dondola il sedere

e Suverato con le narici fumanti,

inciampando, cieco, e sempre solitario

bastona le scale e le porte.

Il Mùgnolo, la giacca sul braccio,

alzava la mano indenne con l’ascia.

75)……………………………………..

76) Udendo che nel rione c’è tumulto

Natalinuzza, dal pagliericcio,

si alza all’improvviso e in camicia da notte,

mette la testa fuori il balcone.

“Beh! Che accade? Dov’è che correte

con queste facce da fantasmi e da banditi?”

77) “E parli proprio tu, vecchia fradicia”

innervosito le risponde l’Anguillaro

che, anzianotto, in mezzo alla discesa

si era fermato per rifiatare, nel luogo adatto.

“Ma ti sei lavata bene, questa mattina,

o hai usato la cera per le scarpe al posto del sapone?”

78) “Se io mi sono alzata nervosa, tu senza cervello!

Con te il Padreterno ha sbagliato,

quando sei nato, perché della civetta

ti ha dato gli occhi, il naso e il becco.

Nelle fasce dovevi affogare

e dal seno succhiare veleno!”

79) ……………………………………….

80)………………………………………..

81) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” la tromba squilla

e il paese in ogni dove

come una botte sembra che risuoni.

“Armatevi di asce e di forconi,

ogni zappa fatela mannaia

ed ogni braccio fucile che spari!”

82) Come i passerotti, al mattino,

alle prime luci, si risvegliano

e, scuotendo le ali e la rugiada,

a frotte, cinguettano negli orti

allo stesso modo, i Sampietresi corrono al Fiume

e negli occhi hanno il sangue come luce.

Antonio Ligabue

Canto XXI

Vitu Serratore è tornato a casa dopo una giornata trascorsa a percorrere in lungo e in largo il paese. Fa il banditore. Con i piedi nell’acqua, rammenta i tempi della fame quando poteva far l’amore a piacimento. Ora, lavorando, è sempre stanco. La moglie lo riporta alla realtà. Qualcuno bussa: è Pasquale che gli racconta dei Maidesi alla Madonneddha e della necessità di avvisare, all’alba, i Sampietresi. Pasquale sale a casa, ritrova la moglie Melina e il figlio. I due fanno l’amore, ma la loro foga sveglia dal torpore “lu magularu” , “li sozizza” e “li suppressati” che si lamentano del loro destino: prima vengono macellati e affumicati, poi “mpenduti” a maturare per essere, infine, consumati “a muzzicati”. All’alba la tromba di Vitu “arribeddha” ogni ruga e il paese corre allu “Hfjume” e alli “Gurnieddhi” per fermare l’avanzata dei nemici.

1 )………………………………….

2 )Sulu nta la caseddha de Germonda

luce, appicciata ancora, la lumera

cà lu maritu, appojatu alla sponda,

cercava mu si leva lu culera

de li piedi e cu ll’acqua si stricava

e l’unghji, ad una ad una, pulizzava.

3 ) “Ah, la fortuna mia! Tuttu lu juornu

tagghju e mi minu pe’ rughi e ‘mpetrati,

suonu la trumba, spiatu, gridu e tuornu

e curru pe’ sagghjuti e pe’ calati!

Quanta sola cunzumu e quanta peddha

dassu de lu Spitale alla Scaleddha!”

4 ) “Chi ti grumiji? Ma no ti ricuordi

quandu la sira nui ‘nghjuttiamu amaru?/…

5 )… /Pecchì no pienzi, mbece, all’atri aggienti

ch’hanu vacanti cascia e salature,

chi mancanu de pane, hficu e ligna/…?

6 ) “Hai ragiune! Però, ricordatilu…

ca quandu pe’ lla hfame spachijava

io mi gurdava de cunnu e de pilu

e cu lli minni tue mi sazzijava.

Mo, stancu muortu, sempe m’addormientu

e, cuomu tandu, cchjù no ti lu mientu!”

7 )Peppina nta lu scuru arrussicau,

ma pue si para avanzi allu maritu

e, ‘mbilenata, cuntra si votau:

“Pecchì no parri, armenu, cchjù pulitu?

Mienti, ti gurdi… Caru Vitu mio,

si ssempre hfissa! Quant’è bberu Ddio!

8 )Tu sai mu suoni sulu sa trumbetta

duve basta mu hfjuffhji e mu vaviji,

ma mugghjerta de tia atru s’aspetta

quandu accunzente pe’ mmu la maniji.

Chi dicu… dui carizzi, na vasata,

na paloreddha duce e delicata…

9 )Tu, mbece, lestu lestu, ti divachi

e grupi e pierci cu lla fantasia.

Mi dassi fridda e, pue, puru t’annachi.

Pòvaru cunnu! Sini alla ciotia

si cridi ca a Grmonda hfa piacire

quandu si sente, d’accussì, hfuttire!

10)Vitu restau! Lu pede ‘mmienzu all’acqua,

la manu chi no jìa supa né sutta/…

quandu ntise ca ncunu jusu vatte.

11)A chiddhu sgrusciu ammuta la mugghjere/…

Cangia culure puru lu maritu,

dassa lu liettu, jetta lu vacile

e grida hfore: “Cuè?” , chjinu de bile.

12) “Sugnu Pasquale! Tiegnu n’ambasciata!/….

13)Apriu la porta, allora, Serratore

e nta la hfacce de cchjù s’adumbrau

cà nta lu piettu nci saddau lu core

quandu davanzi propiu si trovau

no Pasqualieddhu cuomu canuscia

ma n’umbra mascarata de lordia.

14) “Ma cuomu ti conzasti? De hforzaru?

Vue mu t’ammucci nuddhu mu ti vide?

A cu ammazzasti? Vue, hforzi, riparu?

Nescisti pacciu?” e cuminciau mu ride.

“Guarda, Peppi’! Tornammi a carnevale!”

Peppina si votau mberu Pasquale

15)e lu mirau cu llu cermieddhu tisu

supa li spaddhi e li hfjanchi alla nuda.

……………./ Allora la cummare

cuomu na mamma cuminciau a parrare:

16) “Pecchì no trasi, hfigghu mio, e t’assietti?

Vue mu ti lavi e mu tuorni pulitu?

Jetta sti hfaddi! Ti li dugnu nietti!

Vue nu vuccune caddu e sapuritu

de minestra de nterra, stranghijata,

o na hfeddha de pane e suppressata?”

17) “Ma no, cummare, no bbi preoccupati.

Alla casa mi lievu tarchju e piddha!”

E calandu lu saccu: “Dah! Pigghjati

na limba ca vi mientu ncuna angiddha!”/…

18) “No mbinni, a notte hfonda cca pe’ mmia,

cumpare Vitu, ma mu vi dumandu

si, a hfacca l’arva, de Santa Maria

alli Gurnieddhi jettati lu bandu

mu stannu all’erta li Santipetrisi

cà Minaparu, cu lli Majidisi,

19)già s’appostaru nta la Madonneddha

e cu vo’ mu difende lu paise

hfa pe’ mmu s’arma de hfaci e curteddha,

mu scinde, all’ammucciuni o alla ‘mpalise,

allu Hfjume, alla Cerza e nta Sangiunni,

hfimmini, hfigghji, patri e catananni!”

20)”Oh mamma mia! Sbavientu! Sìi sicuru?”

e ncuoddhu si stringiu lu vancaleddhu./…

21)”Pòvari nui!” hfjatau lu banditore,

“Si lli cuosi de vieru su’ accussì,

quant’è bberu ca vaju Serratore,

curru puru allu ‘Mpianu e nta Vasì,

rivigghju cani e puorci, hfjuocchi e gaddhi

ed arribbieddhu jumienti e cavaddhi!”

22)”Cchjù simu, cchjù li corna nci rumpimu!”

ncisse Pasquale e, ‘ntantu nta la limba,

mentia l’angiddhi, “Cà si nui volimu

hfacimu pe’ mmu tornanu alla zzimba.

Però, si simu tutti… cà si ncunu

si tira arrietu, puru s’iddhi sunu

23)unghji muoji, scunnati e liccaculi,

lu Conte, a Corda, e sutta Minaparu,

ni hfanu mu ni pàssanu li guli

cà a menzijuornu già ni scrapentaru!”

“Madonna de lu Carminu, pecchì

n’appaguri stanotte d’accussì?”

24)”Io no borisse, ma cummare mia,

chissi de vieru ni hfanu la hfesta

si non abbandunamu l’apatia

e non azamu, libbari, la testa!

E’ miegghju si crepamu cumbattiendu

ca mu ni hfutte cu ni sta sputtiendu!”

25)”Tu” nci rispuse, “ancora sii cotraru,

la vita la canusci pe’ l’adduru!

No provasti lu hfele quant’è amaru

e lu tirare avanti quant’è duru.

Certi vuoti ti lievi de lu liettu

cu lla vucca ‘mpastata e cu llu piettu,

26)cuomu na hficu bìhfara hfjaccata,

ma ti basta mu sienti na palumba

o mu spiji nu gigghju delicatu

chi già lu core s’apre, ride e rumba

e si cuntenta. Ma si nta la terra

ti ‘mpradici, orvicatu, cà li hferra

27)minasti all’aria nzema alli curteddha

cuntra li prepotenti, chi ti vale?

Non è miegghju mu ‘nghjutti st’aciteddha

ca mu muori de site? O no, Pasquale?”/…

28) “Cummare, no capisciu, chi diciti?

Sicundu vui allu Conte e a Minaparu

mu rihfjatamu, avimu a sti banditi,

mu nci n’hamu lu culu e lu dinaru?/…”

29) “Ah, mannaja, Pasqua’, cca mu si vive

ognunu ha pe’ mmu scegghje cuomu more

ed ha mu squagghja cuomu hfusse nive!

Chi strata chi n’apriu lu Redentore!

Si nda potia restare cu llu Patre

mbece mu sconza a nnui nzema alla Matre!

30)Tantu, Pasqa’, la storia è sempe chiddha:

nasci ciangiendu, aliji e t’addormienti,

grundi suduri e t’affuchi de piddha.

Ti chjatanu l’amici e li parienti,

si ti va bona ti hfai dui hficcati

e pue hfiniru li missi cantati!”

31) “Ti pare chista l’ura mu vaviji?”

ncisse Peppina, allora, allu maritu,/…

32)”E’ curpa mia, cummare, mi nda vaju,

chiddhu chi avia mu hfazzu, ormai, lu hfici.

Si nc’è bisuognu cu mugghjerma staju!”

Pigghjau lu saccu, salutau l’amici,

scindiu de la Scaleddha e alla curina

de Sammarcu sagghjìu, la crozza chjina,

33)de paluori, penzieri e fantasìi.

Lu scuru, ormai, ammucciava li casieddhi

e ricogghjìa lu vientu hfetenzìi.

Pàmpini, pili, hfamazzi e cimieddhi

ciolavanu nta l’aria e nta li puorti,

e ‘ngiru ‘ngiru nta li straci stuorti.

34) “La vita nostra” si lagnau Pasquale,

“è cuomu dice Vitu: na ventata

chi ni scumbina de nta lu pedale

e n’azzumbula ‘mmienzu alla ‘mpetrata

e cuomu tanti cunni nui scappamu,

ma nuddhu sa duv’è chi ni nda jamu!”

35)’Ntantu lu pede appoja allu scalune,/…

36)Cittu, appiccia alli piedi de la scala

la lanterna, si spogghja e pue la vozza

sbaca nta lu vacile, intra si cala

e strica piettu, hfjanchi, cuoddhu e crozza.

“Oh, chi rifriscu! Chi conzolazione…”

e vota l’uocchji mberu la visione,

37)mberu la carne tosta chi grupau,

chi cadda cadda dorme sprecurata

nzema allu tennarume chi criau…

E fu la cuntentizza na perciata.

Ancora si stujava li ‘ncinagghji

quandu na manu nc’iurta li pendagghji,

38)nci vrushjanu dui abbàttari la schina

e la mente, de botta, si ‘ncalura

cà Melineddha cu lla lingua hfina

mo nci licca la panza cadda e dura,

e l’abbrazza, lu suca e si lu munge,

e cu l’unghji lu grascina e lu punge.

39)”Maritu mio, tornasti! Menumale!

Senza de tia no puozzu jire avanti

cà sicca ogni surgiva, ogni cannale

e nta la Chjìesa no nci su’ cchjù santi!

Puru hfìgghjutta ciange e s’arribbeddha

e mi tira li hfaddi e la gunneddha

40)…………………………………..

41)………………………………….

42)E doppu chi Melina si torciu,

cuomu ‘ntuornu alla comba, la ligara,

spasimandu, Pasqua’ la cuveriu

sutta la scala, accantu alla coddara.

Tremaru li ‘ntalati e li lancieddhi,

la giarra cu llu crivu e li cistieddhi.

43) “Madonna mia,” ciangiu lu magularu

“vinne lu terramuotu nta sta casa?”

E l’orva chi truzzau cu nnu hfilaru

de sozizza, cercandu mu s’arrasa,

nci rispundiu: “Ma no! Su’ lli patruni

chi ni rumpenu ancora li cugghjuni!

44)No nci bastau mu scannanu la scrufa

e allu verre mu pilanu la peddha,

mu li còcenu cuomu posa tufa

e mu nc’inchjenu a fforza li gudeddha

cu lli carni accijati e, a stagghjatini,

mu ni ‘mpendenu tutti a sti curini

45)a capusutta, a st’anditu ligati,

mu asciucamu allu hfumu ed allu vientu?

E no! Sta razza loffia de ‘ncamati

ni tratta cuomu zzuppi allu parmientu,

ni ‘ncanna, mpipa, pressa e nta li schjanti

n’acconza pe’ lli hfiesti e laguranti.

46)…………………………………

47)N’affòndanu nta l’uogghju e, no cuntienti,

sutta li pietri e sutta lu cuvierchju

n’orvicànu pe’ misi e guai si sbienti

cà s’è accussì, pe’ tutti, sìi suvierchju.

E ancora è nente cà pue, maturati,

n’affeddhìjanu a tutti a curteddhati!”

48……………………………………….

49)”Tutuh! Tutuh! Tutuh” grida la trumba

e nta li rughi e ‘mmienzu alli carrieri

cuomu lu tric-trac scoppia e rimbumba,

de la Scaleddha hfina allu Bivieri.

Schjanta la suppressata e na caterva,

pe’ lla pagura, perde de cunzerva.

50)”Mo chi ni mbinne? C’atru capitau?

E’ ancora hfjacca l’arva! Cuomu mai

tuttu Sammarcu Vitu rivigghjau?

Su’ buoni nuovi oppuru sunu guai?”

“… e s’abbisanu tutti li paisani,

patri, mugghjieri, cotrari ed anziani:

51)li Majidisi su’ alla Madonneddha

e si no lli hfermamu stamatina

ni tagghjanu la gola e li gudeddha

e fanu lu paise na cacina!

Rivigghjativi! Lestu! Vinne l’ura

mu calamu allu Hfjume cu premura!”

52) “Sentisti?” rihfjatau la suppressata

‘mberu lu magularu gialinusu,

“hforzi pe’ ttia e pe’ nnui chista jornata

po’ avire nu hfinale curiusu

cà si lli Majidisi su’ cchjù fuorti,

e abbruschjanu sti casi e chisti puorti,

53)nui, diventandu libbari e squetati,

potimu maturare ‘nsanta pace!”

Ma nu sozizzu, de li cchjù siccati:

“Hai lu cervieddhu” ncisse, “de ruvace!

Certu no ti ‘mpipau bona Pasquale

e né Melina t’aggiustau de sale!

54)Guai a cui nta la sportuna no si ‘mbizza

ca chiddhu chi ni càpita e succede,

e lu dicu pe’ bbui, lardu e sozizza,

hfa lu distinu mu vene de pede.

E’ inutile ca ciangi ca ti scura

quandu ti tuorci ‘mmienzu alla frissura!

55)…………………………………….

56)La sorte nostra è una e no si cangia!

Puonu cangiare li bruocchi e li dienti,

e cu n’arrusta e addura e cu ni mangia:

‘ncamati, gurdi, chjatti, grassi o lienti!

Simu sozizza, siti suppressati:

morimu tutti quanti a muzzicati!”

57)”Tutuh! Tutuh! Tutuh!” sona la trumba

de la Hfuntana hfinu a Catalanu.

Mienzu paise, pàrica, già rumba

cuomu lu farfarieddhu nta lu ranu

e ognunu nesce hfore, spija e grida

e s’arma puru, s’ancora si hfida.

58)……………………………………..

59)………………………………………

60) “Oh! Mamma mia! Signure, chi sbintura”

“Nci su’ li Majidisi!” “Oh, Gesù Cristu!”

“E cu ni sarva de stu malu vientu?”

E vattenu alli puorti e fuje chistu

e pue chiddh’atru e scappa Totarieddhu

e, arrumbulata nta lu vancalieddhu,

61)Mariuzza affaccia supa lu vignanu,

l’uochji dui hfuossi, nigura, astutata.

Hfa ncunu passu, scaza, e pue la manu

janca, tremandu, la dassa appojata

a nna cimeddha de pijuonicara

tosta cchjù ancora de la sparacara.

62) “Certu, Signure, no ti gurdi mai!”

‘mmienzu alli grasti grida, “Mo cu vue?

No ti bastau Smeraddu chi orvicai?

Li cotrari de prima e l’atri, pue?

Mo cu’ ti arruobbi? Quale mamma tuocchi?

A quale hfigghju lu core nci stuocchi?”

63)…………………………………….

64)… / E Rosiceddha chi sta russicandu,

a sti chjanti li zzanni cchjjù no serra

e ncigna pe’ mmu abbrahfa e pe’ mmu ragghja

supa la mangiatura e nta la pagghja.

65) “Quètati, ciuccia!” nci grida Focusu

cu lla vucca de hfienu ancora chjina,

“cu stu ragghju de cazzu e mungarusu,

sii la virgogna de la razza equina!

Non è miegghju mu duormi e mu ripuosi

ca l’anima mu jietti pe’ sti cuosi?”

66)Tu vue, de ciuccia, mu hfai la cristiana?”

E Rosiceddha, ‘mmienzu a chiddhu scuru,

nci disse allu cavaddhu, chjana chjana:

“Tu no ssai li carizzi e quanti hfuru!

Quantu lu core mi hfacianu caddu

li strigghjati e li curi de Smeraddu

67)e cuomu sazzijavanu l’occhjati

quandu cu ll’acqua mi porgia l’avena!”

Focusu, allora, cu ll’uocchji calati:

“O sii malata, oppuru paccia o prena!

Già ti lu dissi! Ma quandu ti ‘mbizzi

ca su’ nervati puru li carizzi?”

68)………………………………..

69)Atru ca banda supa de lu parcu!

E furguli cu bumbi e batterìi!

Atru ca carcarazzi nta lu barcu

e ‘mbrighi e lizzi pe’ corna e paccìi:

era cuomu lu juornu de li muorti

quandu hfimmini su’ l’uomini hfuorti!

70) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” la trumba chjama

e de Supa Hfabianu alla Vianova

si rivigghja cu marcia e cu ricama.

“Santipetrisi, sentiti sta nova:

li Majidisi sunu nta Sangiuanni!

Azàtivi, cotrari e catananni!

71)’Mpugnati cu lli runchi li hfaciuni

e scinditi alla Cerza e sutta Zzicca!

Tagghjamunci la testa a sti spaccuni

e sta razza hfacìmula mu sicca!”

E de li puorti scuri e smendulati

nescenu all’aria puru li malati.

72)………………………………

73)E Cicciu Piediniguru già mina

nta l’aria nu cuzzune appizzutatu.

Lu Mònacu allu hfjancu nci camina

e li santi, chi prima avia pregatu,

li cala de lu cielu tutti ‘nterra

e nzema a mastru Giandu li sutterra.

74)Tita, la grassa, s’annaca lu culu

e Suveratu cu lli naschji stuorti,

stroppicandu, cecatu, e sempe sulu,

pigghja a tocciati li scali e li puorti.

Lu Mugnulu, a nnu vrazzu la giacchetta,

ma culla manu bona aza l’accetta.

75)………………………………….

76)Sentiendu ca la ruga s’arribbeddha

Natalinuzza, de nta lu saccune,

a nna vota si leva e ‘ncammiseddha,

mente la testa hfore lu barcune.

“Mbeh! Chi succede? Duv’è chi curriti

cu sti hfacci de spirdi e de banditi?”

77) “E parri propiu tu, vecchja mpurruta”

urtatu nci rispunde l’Angiddharu

chi, vecchjarieddhu, ‘mmienzu alla scinduta

si hfermau mu rihfjata, nta lu mparu.

“Ma ti lavasti bona, stamatina

o pe’ sapune usasti cromatina?”

78) “S’io m’azai storta, tu senza cervieddhu!

Cu ttia lu Patetiernu la sgagghjau,

quandu nescisti, cà de cuccuvieddhu

l’uocchji, la naschja e lu pizzu ti n’hau.

Avivi nta li fasci mu t’affuchi

e de la minna vilenu nu suchi!”

79)……………………………………..

80)……………………………………..

81)”Tutuh! Tutuh! Tutuh” la trumba sona

e lu paise a tutti li puntuni,

cuomu na gutta, pàrica, rintrona.

“Armativi d’accietti e de hfurcuni,

ogni zzappa hfacitìla mannara

ed ogni vrazzu scupetta chi spara!”

82)Cuomu li passarieddhi, la matina,

‘mmienzu alli primi luci, si rivigghjanu

e, scuotulandu l’ali e l’acquazzina,

a murri nta l’ortali, pigulijanu

li Petrisi, accussì, vannu allu Hfjume

e nta l’uocchji lu sangu hanu pe’ lume.

Poesia molto interessante, questa di Gallo, che coglie l’intima sostanza di una cultura antica e inestinguibile,nonostante l’assedio che l’attacca da tante parti.Gallo sa quanto peso abbiano, in questa cultura, le parole, concrete quanto le cose,e più di loro, forse, destinate a durare.

"Mi piace""Mi piace"

Per accostarsi consapevolmente alle similitudini [omeriche] delle quali è ricco questo poema di Giuseppe Gallo [un esempio struggente “Cuomu li passarieddhi, la matina,.. accussì, vannu allu Hfjume…], almeno sul piano tematico di questo XXI Canto di Arringheide, assai utile sarebbe a ogni lettore percorrere, anche per semplice lettura o rilettura d’uno stralcio, d’un brandello, di quella indicata come “La lunga marcia degli scrittori calabresi, a partire da Vincenzo Padula, e toccare o ritoccare almeno l’atmosfera d’un Alvaro, di un Seminara, di un Perri, di un La Cava, di uno Strati, di un Repaci, di un Asprea, anche se, benché quasi semisconosciute, le scritture più possenti siano state e rimangano quelle di Saverio Montalto e di Virginia Tursi.

Tornando a volo rapido d’uccello sul poema di Giuseppe Gallo, il cui respiro ampio e avvolgente trova buona parte delle sue affinità elettive sul piano linguistico in Salvatore Scervini e ne La Divina Commedia tradotta in dialetto calabrese, in particolare U ‘Nfiernu, credo che giovi il ricordare che la Calabria mostra una scarsa unità sul piano dialettologico tant’è che gli studi più rigorosi ne individuano almeno 6 aree principali:

1- Calabria Meridionale; 2- Calabria Centrale; 3 – Calabria Settentrionale;

4- Calabria Greco-ellenofona; 5- Calabria Albanese; 6- Calabria Provenzale.

Al di là di queste precisazioni linguistiche, ciò che mi piace davvero segnalare è che anche nel caso di Giuseppe Gallo si parli di ‘poesia in dialetto’ e non più con disprezzo di ‘poesia dialettale’.

Gino Rago

"Mi piace""Mi piace"

E perché ti lamenti? Ma non ricordi

quando la sera noi inghiottivamo amaro?/

Ecco, io lo ricordo. Ma è passato tanto tempo da allora. Non che adesso si inghiotta dolce, ma “a chillu amaru ndi mettimu nu poco i duci”.

"Mi piace""Mi piace"

Grande merito a questa operazione storico-poetica di Giuseppe Gallo.

Infatti di fronte alla inquietante velocità con la quale si è estinta la grande civiltà contadina, il dialetto resiste come afferma Gianfranco Contini (curatore di una importante antologia “Poeti dialettali del novecento” che raccoglie i risultati letterari più alti del genere dialettale) quale “lingua della durata, della concretezza e della differenza”, …e in Gallo non poteva essere che la lingua materna il codice orale necessario all’espressione di un’epica, questo “Idioma sottratto alla rapidità d’invecchiamento dei materiali linguistici nella società contemporanea”. Mondo arcaico contadino potente e reale amplificato dal possente dialetto calabrese: merita una lettura attenta.

"Mi piace""Mi piace"

Ringrazio L’Ombra per l’ospitalità e Giorgio Linguaglossa per la sua ermeneutica introduttiva necessaria e fondamentale per capire ciò che è avvenuto nell’ultimo secolo in Italia nei rapporti tra lingua nazionale e idiomi regionali. Il richiamo alla “immediatezza espressiva” del dialetto è qualcosa da ricalcare. Nella mia esperienza personale ogni volta che mi trovavo a scrivere qualche verso in italiano, prima dovevo ricordarmi di continuare nello sforzo montaliano di “torcere il collo alla retorica”. Con i versi in dialetto non ho mai avuto problemi del genere. Ha sottolineato, e con ragione, ancora Linguaglossa quel “fenomeno paradossale, che mentre i dialetti tendono a scomparire nelle abitudini dei parlanti, si verifica una crescita a dismisura della produzione poetica in idioma…”, però le affermazioni successive le segnalerei come interrogazione generale: è solo “resistenza al monolinguismo e al conformismo della poesia in italiano”? E proseguirei anche. Questo ambivalente ritorno alla poesia in dialetto è solo un richiamo a “un linguaggio originario, arcaico, primigenio”, a un “mondo di ottomila anni fa, di un mondo patriarcale, di una civiltà contadina e stregonesca insieme”? Non sarebbe opportuno approfondire le problematiche relative con qualche riflessione che vada oltre l’apparenza? Nella presentazione del testo io ho cercato di porre una domanda cruciale: perché tentare la poesia, oggi, quando, sia in italiano, sia in dialetto, le parole non hanno la forza di recepire o immaginare né sogni, né illusioni, né la multiforme realtà? Giorgio Linguaglossa ha parlato spesso di “lallazione”. Ebbene sono d’accordo. Mentre si scrive e mentre si parla non possiamo far altro che balbettare. Ogni parola è un amo, ma non abboccano pesci, tanto meno essenze, realtà superiori, metafisiche, ecc. ecc. Abboccano larve, reliquie, quid indefinibili. Allora perché continuare a battere i tasti di questi computer? Non è il nostro un gioco a perdere? C’è qualche altro evento dietro tutto ciò? Per la poesia in italiano e per quella in dialetto la motivazione di base dovrebbe essere la stessa… Forse qualche altra volta ho richiamato la dea Kalì, dalle tante braccia e dai molti occhi; una ghirlanda di cinquanta teschi le pendono dal collo. Ogni teschio una lettera dell’alfabeto sanscrito. Teschi non fiori, né sangue, né carne, la scrittura è solo morte che ingoia il tempo e lo denuda! Montale parlava di “ossi”. Di seppia? No! Forse è giunta l’ora degli “ossi umani!” Ringrazio Anna Ventura per il richiamo alle parole, quelle “concrete” destinate a durare, forse più delle cose; Gino Rago per la citazione, di sapore omerico: “Cuomu li passarieddhi la matina…” e per aver ribadito la necessità di andare a rileggerci qualche autore calabrese; Giuseppe Talia che ha assaporato i tempi, come tanti altri calabresi, quando si inghiottiva l’amaro senza dolce e Letizia Leone per aver puntualizzato, a ragion veduta, che la poesia in dialetto, forse ci può far riflettere anche sulla “rapidità d’invecchiamento dei materiali linguistici nella società contemporanea”.

"Mi piace""Mi piace"

caro Giuseppe Gallo,

verso la poesia in dialetto ho avuto nel corso degli ultimi trentacinque anni un atteggiamento contraddittorio, altalenante e ambivalente… guardavo spesso con sospetto il poetare di Albino Pierro, non mi convinceva quel mix di linguaggi plebei di vari idiomi che si ritrovava nella poesia di un Franco Loi… in una recensione tentai anche di esprimere il mio dissenso e i miei sospetti al poeta milanese. Il risultato fu che Loi mi iscrisse nel libro nero di coloro che erano da depennare per aver osato dire quello che pensavo. Tenni a battesimo la poesia in dialetto di Assunta Finiguerra dicendole però che la sua poesia era di matrice folklorica, e lì restava, nella sua supernicchia…

Dieci anni prima Loi mi scrisse una lettera a proposito del mio Paradiso (2000) parlando di “capolavoro” e altri epiteti encomiastici… ma poi probabilmente a seguito di informazioni non propriamente lusinghiere raccolte nei miei confronti, si guardò bene dallo scrivere in pubblico quanto mi scriveva in privato…

Tant’è, si sa che i poeti hanno di queste, diciamo, ambivalenze…

Il discorso sulla contiguità e l’estraneità tra la poesia in italiano e quella in dialetto sarebbe lungo, è poi vero che una certa piegatura verso il dialetto finiva utile alla costruzione di una supernicchia elitaria… questo era ed è un pericolo… un altro rischio è che la poesia in dialetto troppo spesso, anzi, quasi sempre si apparenta a una forma di scrittura folkloristica… ma è anche vero quello che dici tu, caro Giuseppe, quando scrivi che prima di scrivere in italiano bisogna lavarsi i panni verbali dalle incrostazioni della retorica che ci si è appiccicata sopra. Scrivere in italiano è un bel pasticcio, ne sanno qualcosa Gino Rago (che ha dovuto gettare nel Tevere i panni desueti della poesia del Sud degli ultimi quaranta anni, ne sa qualcosa Letizia leone sempre in lotta per scrivere in italiano in una lingua che non sia telefonica e radiofonica… una fatica di Sisifo, perché, nel frattempo, come scrive Cesare Viviani «La poesia è finita». Cmq, bando alle ciance.

Condivido quanto scrivi:

«Mentre si scrive e mentre si parla non possiamo far altro che balbettare. Ogni parola è un amo, ma non abboccano pesci, tanto meno essenze, realtà superiori, metafisiche, ecc. ecc. Abboccano larve, reliquie, quid indefinibili.»

Oggi più di ieri la poesia la si fa con gli stracci, le parole non abboccano più all’amo, e chi pensa di fare il furbo, di parlare della topografia della propria stanza o delle targhe delle automobili o del proprio “io” e delle sue adiacenze… non fa altro che propalare tautologie e autologie…

"Mi piace""Mi piace"

Versi, “L’esilio è solo un evento linguistico”, derivati da questa chiosa di Giorgio Linguaglossa nel commento rivolto a Peppino Gallo:

“[…]Scrivere in italiano è un bel pasticcio, ne sanno qualcosa Gino Rago (che ha dovuto gettare nel Tevere i panni desueti della poesia del Sud degli ultimi quaranta anni[…]”

Gino Rago

L’esilio è solo un evento linguistico

[Valentina a 11 anni con la famiglia se ne va a Roma]

“Di notte [peggio d’una ladra] sei scappata dal paese.

Quattro cose in una federa coi buchi,

i fichi, gli aranci, le noci ancora nei gusci,

le barche coi nomi dei Santi di vernice alle spalle.

Imparavi a chiamarla anche tu la-città-eterna

sul 19 al capolinea da Centocelle a Napoleone III.

[…]

Hai a trovato la parola esatta

per qualificare ciò che è capitato?

A volte potresti dire dramma o tragedia,

altre volte catastrofe.

[…]

Nella mente dici tutto questo “la cosa”

[perché per la cosa non c’è ancora la parola]

quest’assenza è il tuo esilio

non l’uccisione della lingua di tua madre.”

GR

"Mi piace""Mi piace"

dalla relazione da tenere il 12 agosto 2018 nella Sala Convegni del Laboratorio delle Idee nel corso della Festa dell’emigrante [Cerchiara di Calabria-la città del pane] estraggo e condivido questo passaggio:

Gino Rago

La lingua come forma di esilio, l’esilio nel grande gelo linguistico

[Agota Kristof, dal suo romanzo ‘L’analfabeta’]:

Ich bin müde, dico a Fred. Il suo viso pallido e malinconico si stira in un sorriso. Ich bin müde, è lunica frase tedesca che per ora conosco. In questo momento non voglio nemmeno imparare altro. Imparare altro significa aprirsi. E io voglio restare chiusa ancora per qualche tempo.”

Potremmo dedurne che il doversi mettere in gioco dal punto di vista linguistico può essere faticoso. Così come il desiderio di chiudersi dentro sé stessi, che per la Kristof è chiudersi nella propria lingua madre, è uno dei modi più diffusi ma forse non sempre efficaci di proteggersi.

In molti scrittori, il ricorso ad una lingua straniera rappresenta una forma desilio.

Scrivere in unaltra lingua, infatti, può essere vissuto perfino come una conquista, ma anche e soprattutto come una perdita[…]

La questione linguistica è centrale in Agota Kristof proprio nel suo romanzo ‘Lanalfabeta’ che poi è un lungo racconto autobiografico.

In questo caso, l’esilio è lasciare la propria terra. Ma è anche seppellire la propria lingua [come fu anche per altri scrittori] in seguito alla fuga di moltissimi ungheresi dopo lintervento russo del 1956…

(Altri scrittori seguirono altri percorsi rispetto alla madre lingua, come Hannah Arendt che ripudiò tanto il francese, quanto l’inglese, rimanendo fedele alla lingua tedesca, anche se era la lingua dei carnefici…)”

GR

"Mi piace""Mi piace"

Un dialogo a distanza

Giorgio Linguaglossa

“[…]Scrivere in italiano è un bel pasticcio, ne sa qualcosa Gino Rago (che ha dovuto gettare nel Tevere i panni desueti della poesia del Sud degli ultimi quaranta anni[…]”

“[…]Oggi più di ieri la poesia la si fa con gli stracci, le parole non abboccano più all’amo, e chi pensa di fare il furbo, di parlare della topografia della propria stanza o delle targhe delle automobili o del proprio “io” e delle sue adiacenze… non fa altro che propalare tautologie e autologie[…]”

Gino Rago

1- L’esilio è un evento linguistico

[Agota ora scrive nuovi versi]

Era d’inverno. Il villaggio dormiva più del solito,

ombre corte dai monti e dalla neve.

Una donna sognava di diventare un’altra persona.

Bisognava lasciare il villaggio, abbandonare la casa.

Sfidare il lago, attraversarlo dimenticando le sponde,

concentrandosi unicamente sull’altra sponda,

la più vicina. Agota diventò un’altra persona

ma non abbandonò il villaggio né sua madre.

Aveva intrapreso il viaggio in un’altra lingua.

La nuova lingua accolse la donna

come la nonna che ti attende e che ritrovi al di là dell’oceano.

La condizione che chiamiamo esilio è solo un fatto di lingua

[si può essere in esilio anche nel proprio villaggio,

nella lingua della madre, fra le ossa dei padri ]?

Agota ora scrive nuovi versi. L’esilio è in ogni lingua

che ti nega la parola esatta.

2- L’esilio è un evento linguistico

[Valentina, “la cosa”]

Di notte [peggio d’una ladra] sei scappata dal paese,

quattro cose in una federa coi buchi,

i fichi, gli aranci, le noci ancora nei gusci,

le barche coi nomi dei Santi di vernice alle spalle.

Imparavi a chiamarla anche tu la-città-eterna,

il 19 al capolinea da Centocelle a Napoleone III.

[…]

Hai trovato la parola

per ciò che è capitato?

A volte potresti dire dramma o tragedia,

altre volte catastrofe.

[…]

Nella mente tutto questo è “la cosa”

perché per la cosa non c’è ancora la parola

quest’assenza è il tuo esilio

[non l’uccisione della lingua madre].

—————————————————————-

GR

"Mi piace""Mi piace"

Considerazioni sulla poesia in dialetto oggi.

Scrive Gino Rago:

«l’esilio è lasciare la propria terra. Ma è anche seppellire la propria lingua». Giuseppe Gallo ha scelto l’auto esilio nella propria lingua, il dialetto calabrese un po’ italianizzato del suo paese di origine. La questione linguistica è centrale, è vero, ma non nel senso che il soggetto può intervenire in piena libertà nel corpus del linguaggio in idioma agglutinandolo con idiomi estranei e limitrofi come hanno fatto un Franco Loi e un Cesare Ruffato, quella era la concezione che del linguaggio aveva lo sperimentalismo tardo novecentesco, noi (intendo noi della nuova ontologia estetica) non abbiamo più quella concezione del linguaggio, l’abbiamo ripudiata, noi pensiamo che il linguaggio debba venire a noi… quello che il soggetto può fare è lasciare le porte e le finestre aperte affinché il linguaggio venga a noi.

In un noto passo dei suoi Quaderni del carcere Gramsci scrive:

«Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale».*

E adesso ripopongo qui la mia recensione del 2007 del libro di Franco Loi che mi procurò la cancellazione del mio nome dal suo indice di gradimento:

Franco Loi Voci d’osteria Milano, Mondadori, 2007 pp. 130 € 12,00

Operazione tipicamente post-moderna questa del poeta milanese; infatti, Franco Loi con questo libro utilizza i detriti, i materiali di risulta del suo mezzo linguistico (un milanese rifondato e ristrutturato con innesti di varia e spuria provenienza anche da altre aree dialettali): le espressioni blasfeme, il discorso tronco, le inflessioni esclamative e sospensive etc.… il conglomerato plurilinguistico che ne deriva ha la potenza rappresentativa e semantica di un socioletto e di un idioletto superindividuale.

Che cosa sono i «detriti» linguistici? Possiamo dire che essi sono i «volgarismi», quelle espressioni che allignano nel linguaggio plebeo, negli usi del corrivo-quotidiano dei ceti bassi, tutte quelle fraseologie che sopravvivono alla dissoluzione dell’alta società (della società borghese), che hanno una ricaduta dopo la scomparsa e il tramonto della scrittura colta espressione della cultura borghese. Fatto sta che Loi utilizza questo grande ipermercato della «zavorra linguistica» delle classi plebee per scrivere in un linguaggio che, paradossalmente, ha una durata maggiore della scrittura aulica. Si sa che i volgarismi e gli usi popolari sono sostanzialmente tratti dialettali abbandonati dalla «buona società» e conservati dal popolo; in una certa misura i vecchi tratti dialettali sopravvivono come caratteristiche sociolettali, nella rete sinonimica e semantica di questo linguaggio pluridirezionale quale è la koiné linguistica del poeta milanese. Sappiamo che le varianti spaziali col tempo diventano varianti sociali.

E infatti i «parlanti» di questo libro di Franco Loi illustrano un ampio ventaglio di socioletti e di idioletti, la cui funzione sociale è di identificare l’appartenenza sociale, invece qui è unicamente la funzione estetica che presiede alla selezione del linguaggio. È noto che la strutturazione verticale del linguaggio poetico è una funzione della strutturazione totale della società, ma il linguaggio poetico di queste Voci d’osteria è un linguaggio privo di destino, un linguaggio astorico, spazialmente immobile e immobilizzzato. Il modo di parlare di questi «parlanti» si spiega con la loro posizione sociale bassa in quanto minoranza deiettata dalla civilizzazione, disprezzata e confinata in un ghetto di socioletti in un ambiente linguistico dove le differenziazioni etniche o di classe, nel senso della vulgata marxista, assumono una importanza marginale e trascurabile. Non è una moderna versione del populismo quello che sta a cuore a Franco Loi: le conversazioni di queste Voci d’osteria sono un logos naturalmente e totalmente blasfemo e antiborghese nella misura in cui la particolarità di questo linguaggio denota una concezione del mondo e dei valori radicalmente diversa e complementare rispetto alla concezione del mondo propria della circolazione delle merci.

E allora, che cos’è la lingua per questi parlanti? «La lengua l’è de Diu, rassa de troj!/ Parlì cume magnì, e andì a cagà», recita la poesia d’apertura della raccolta.