Antologia di poesie e immagini a cura di Carlo Livia

Archiviato in Poesia del Novecento, Senza categoria

Archiviato in Poesia del Novecento, Senza categoria

Con tag Andrè Breton, Carlo Livia, Cesare Pavese, Emily Dickinson, eugenio montale, Giuseppe Ungaretti, Guillaume Apollinaire, Philippe Soupault, Pierre Reverdì, Poesia del Novecento, poesie e immagini a cura di Carlo Livia, René Char, Salvatore Quasimodo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il Mangiaparole n°2

in cover Anna Ventura

| Stefano Taccone su I meccanismi ludolinguistici… | |

| Gianni Godi su La gentificazione dei pianeti… | |

| francescodegirolamo su La gentificazione dei pianeti… | |

| francescodegirolamo su La gentificazione dei pianeti… | |

| antonio sagredo su La gentificazione dei pianeti… | |

| francescodegirolamo su La gentificazione dei pianeti… | |

| giorgio linguaglossa su Una Unità di crisi per seguire… | |

| francointini su Una Unità di crisi per seguire… | |

| Stefano Taccone su I meccanismi ludolinguistici… | |

| giorgio linguaglossa su I meccanismi ludolinguistici… | |

| giorgio linguaglossa su Una Unità di crisi per seguire… | |

| giorgio linguaglossa su Una Unità di crisi per seguire… | |

| Guastatore su Luigi Celi sull’Antologia di P… | |

| Stefano Taccone su I meccanismi ludolinguistici… | |

| francescodegirolamo su Una Unità di crisi per seguire… |

la tecnica pone fine alla metafisica dell’occidente assegnandole un compito diverso in concomitanza con la dissoluzione della struttura denotativa che ha caratterizzato le lingue umane

in cover Maria Rosaria Madonna

Jacopo Ricciardi

Guido Galdini

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

sobre poesía y otras alimañas - sulla poesia e altri parassiti - sobre a poesia e outros parasitas

La poesia non ha rimandi . La consapevolezza d'essere poeta è la stessa spontanea parola che Erode. Stermino io stesso il verso.

L'uomo abita l'ombra delle parole, la giostra dell'ombra delle parole. Un "animale metafisico" lo ha definito Albert Caraco: un ente che dà luce al mondo attraverso le parole. Tra la parola e la luce cade l'ombra che le permette di splendere. Il Logos, infatti, è la struttura fondamentale, la lente di ingrandimento con la quale l'uomo legge l'universo.

La presenza di Èrato vuole essere la palestra della poesia e della critica della poesia operata sul campo, un libero e democratico agone delle idee, il luogo del confronto dei gusti e delle posizioni senza alcuna preclusione verso nessuna petizione di poetica e di poesia.

Just another WordPress.com site

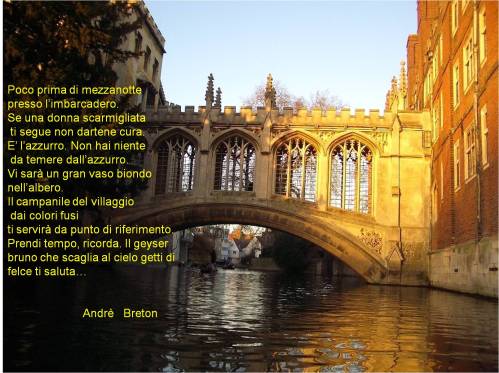

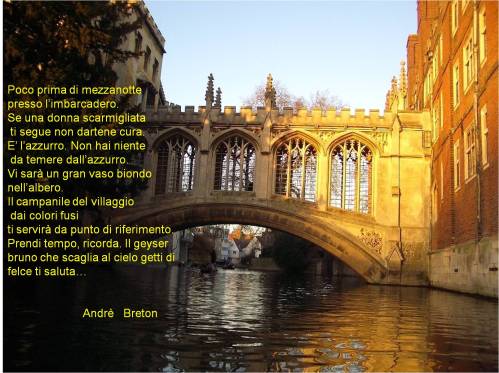

Il rapporto tra parola e immagine dovrebbe restare irrisolto, mantenere intatto il mistero di una e dell’altra. Due misteri che si sommano non possono risolversi in nessun modo. La risultante deve formarsi nella testa di chi guarda e legge. Il pur bravo Carlo Livia tratta ancora l’immagine in modo illustrativo, didascalico, col risultato di creare cartoline; sì, suggestive ma degne soltanto di Facebook. Per non dire dei nudi femminili sparsi ad arte…

"Mi piace""Mi piace"

Vero!

"Mi piace""Mi piace"

Cos’è questa meraviglia?

"Mi piace""Mi piace"

Il problema della costruzione di un nuovo linguaggio significa la stessa cosa sia se operiamo attraverso le parole, sia che operiamo attraverso le immagini e i colori. Il problema, detto in termini spicci, è costruire una nuova metafisica. Entrare dunque in una nuova patria metafisica delle parole, un traguardo davvero temerario.

Per poter entrare all’interno di una nuova patria metafisica occorre, innanzitutto, gettare via la zavorra, alleggerirsi di tutte le parole che abbiamo udito finora, sbarazzarsi di tutto il superfluo, gettarsi nelle acque del Lete, dimenticare tutto il passato che ci soverchia e appesantisce, chiudere in un cassetto i ricordi di una intera lingua e ricominciare daccapo, trovare i fili spezzati, e di lì cominciare a tirarli, uno ad uno, per vedere dove ci conducono e perché si sono spezzati. In questo lavoro di ricerca, dobbiamo ricostruire la Memoria, e la memoria può essere riscritta e ricostruita soltanto dopo averla dimenticata, lasciata alle spalle come ingombro inutile e fuorviante.

È esattamente questo che si richiede alla nuova ontologia estetica, un compito immane e periglioso. Chi non se la sente può benissimo rinunciarvi, noi non lo biasimeremo per questo.

Un’opera d’arte è dischiusura di un nuovo mondo di significati.

Che cosa significa? Direi molto semplicemente che i «nuovi significati» indicano un nuovo «mondo», ma, al contempo qui si cela un nodo, una antinomia e una aporia. La seguente: che il nuovo mondo è percettibile soltanto a chi abbia la ventura di scoprire nuovi «significati», altrimenti il «nuovo mondo» resta in silenzio, resta precluso al lettore, resta impercettibile agli organi di senso e quindi resta «muta», non parla.

Ecco perché è indispensabile una attività critica ed ermeneutica di decrittazione delle «nuove opere d’arte», perché esse restano mute, mute al vecchio linguaggio interpretativo, perché ne occorre uno «nuovo». Ma anche il linguaggio interpretativo è incapace di addivenire d’un colpo e con un colpo di bacchetta magica al «nuovo mondo» dell’opera d’arte, esso, per cimentarsi con successo con l’opera d’arte deve pensare l’impensato, osare l’inosabile, deve capovolgersi di sana pianta e daccapo se vuole arrischiarsi a leggere e decrittare la nuova opera.

Una antinomia e una aporia insieme. Sarebbe come dare in pasto una poesia di Mario Gabriele a Giuseppe De Robertis o a un accademico di oggi, sarebbe tempo gettato dalla finestra… quei critici non avrebbe nulla da dire al riguardo perché il loro linguaggio (e la loro filosofia della prassi artistica) è inadeguato, idoneo a ciò che si è concluso da tempo, a un mondo di significati conchiusi e solidificati.

Cito dal libro di Umberto Galimberti, Il tramonto dell’Occidente, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 621-622.

«Il nuovo linguaggio che si rende necessario per uscire dalla metafisica non si lascia costruire in base a un nuovo pensiero che dovrebbe condurre all’oltrepassamento… La mancanza della parola adatta non è una deficienza del vocabolario, di un singolo o di una cultura, ma è il limite dell’apertura storica dell’essere, dove ognuno di noi si trova, e che nessuno può superare con una semplice escogitazione linguistica. A questa situazione, scrive Heidegger, allude quel verso della poesia di Stefan George: «Nessuna cosa è dove la parola manca».

Ciò significa che l’ambito entro cui le cose vengono all’essere non dipende da un particolare modo di vedere le cose, da una visione del mondo (Weltanschauung) entro cui ha luogo l’esperienza del mondo, peraltro già costituito indipendentemente da essa, perché questo modo di pensare implicherebbe di nuovo la distinzione metafisica tra un «soggetto» e un «oggetto». L’ambito entro cui le cose vengono all’essere è un certo linguaggio che precede e condiziona ogni possibile visione del mondo. Il linguaggio infatti presenta la cosa inserendola in un mondo, in un ordine, in una struttura linguistica da cui ogni senso e ogni significato dipende.

Come l’essere, anche il linguaggio non è. Non è un ente, ma ciò grazie a cui ciascun ente è tale. Per il principio di ragion sufficiente una simile affermazione suona paradossale, perché è impossibile che la parola, non essendo, possa dare l’essere alla cosa. La paradossalità si risolve osservando che il principio di ragion sufficiente, come principio della metafisica, tratta la parola come una cosa, e così perde ciò per cui essa parla. La parola parla non quando è «oggettivata», ma quando, liberata da ogni spessore ontico, porta, inoggettivabile, la cosa alla presenza. Per questo non si può parlare del linguaggio. Infatti, osserva Heidegger:

“Un parlare sul linguaggio comporta inevitabilmente l’abbassamento del linguaggio stesso a oggetto […] Il parlare è allora possibile solo nell’ascolto del linguaggio”1

Ma nella lingua della metafisica occidentale, il linguaggio s’è trattenuto in se stesso, s’è rifiutato. Anzi, scrive Heidegger:

“Più di un fatto porta a pensare che è proprio l’essenza del linguaggio che ricusa di farsi parola, di dirsi cioè in quella lingua nella quale noi facciamo asserzioni sul linguaggio. Se sempre il linguaggio ricusa in questo senso la sua essenza, allora questo rifiuto fa parte dell’essenza del linguaggio. Il linguaggio non solo si trattiene così in se stesso nel nostro corrente parlarlo, ma, trattenendosi esso in sé con la sua origine, nega la sua essenza a quel pensiero rappresentativo nel quale comunemente ci muoviamo”.2

Ciò induce a cercare nel detto il non detto, nell’esplicitazione totale compiuta dalla metafisica, che ora non ha più niente da dire, quanto è rimasto implicito e così trattenuto. Il compito ermeneutico che Heidegger propone al pensiero, che ormai non ha più futuro nell’ambito metafisico, è quello di pensare il non-pensato, che racchiude il senso di ciò che è pensato. Il compito non può essere eseguito nella forma dell’enunciazione-esplicitazione propria della metafisica, perché in questa forma si lascia pensare solo l’ente, non l’essere che si rifiuta a ogni esplicitazione e a ogni enunciazione, perché non è mai ciò che si pensa, ma sempre ciò in cui si pensa.

Al linguaggio metafisico, che dice come le cose sono, occorre sostituire un linguaggio che non dice, ma rinvia dal detto a ciò che non è detto e che dal detto è richiamato. Il rinvio non risale alla causa, ma colloca nel luogo (Ort) da cui ogni dire (Er-örterung) si invia. Erörterung, alla lettera, significa «discussione», ma nell’uso heideggeriamo significa, coerentemente con l’etimo, «collocazione» (erörten, mettere in un luogo, in un Ort, collocare). Comprendere un’espressione linguistica non significa allora capire ciò che dice, ma collocare ciò che dice in ciò che non dice, eppure richiama.

Per questo è necessario seguire una via, ma siccome il luogo in cui si deve arrivare non è detto, non si può intendere la via come un semplice mezzo per giungere a una meta che lascia la via alle spalle. Questo è il metodo (meta-odos) della metafisica, a cui non interessa la via (odos), ma il risultato. Ciò che non è detto può capitare di trovarlo per via, trattenendosi nella via. Non a caso, ricorda Heidegger:

“L’esatto significato di esperienza, di erfahren è: eundo assequi, camminare raggiungendo qualcosa per via, raggiungere qualcosa camminando lungo la via”.3

Il linguaggio parla. Ma come parla? Dove ci è dato cogliere tale suo parlare? Innanzitutto in una parola già detta. In questa infatti il parlare si è già realizzato. Ma il parlare non finisce in ciò che è stato detto. In ciò che è stato detto il parlare resta custodito. In ciò che è stato detto il parlare riunisce il modo del suo perdurare e ciò che grazie a esso perdura – il suo perdurare, la sua ‘essenza’. Ma perlopiù è troppo spesso ciò che è stato detto noi o incontriamo solo come il passato di un parlare”.4

1 M. Heidegger tr. it. Da un colloquio nell’ascolto del linguaggio, in In cammino verso il linguaggio, Mursia, p.147

2 Cfr. il capitolo 78, “il senso del tramonto”

3M. Heidegger, L’essenza del linguaggio, Mursia. p. 315

4 M. Heidegger, Il linguaggio, in In cammino verso il linguaggio, cit. pp. 30-32

"Mi piace""Mi piace"

Confesso di aver letto due volte il commento di Giorgio Linguaglossa per poter dire che sono pienamente d’accordo, in sintesi con la formula “Al linguaggio metafisico, che dice come le cose sono, occorre sostituire un linguaggio che non dice, ma rinvia dal detto a ciò che non è detto e che dal detto è richiamato”.

Tradotto nell’accostamento di parola e immagine, può voler dire che la parola dice quello che l’immagine non dice, e viceversa. La somma dei non-detto ci avvicina maggiormente alla cosa. Ma per poterlo fare serve una grandissima abilità: come bilanciare due linguaggi, due niente per giungere a qual-cosa?

Il semplice accostamento non dovrebbe bastare, sarebbe didascalico; se mai si tenterà una somma.

Si prenda ad esempio la poesia breve di Giuseppe Ungaretti:

Balaustrata di brezza

Per appoggiare stasera

La mia malinconia.

E’ evidente che la poesia di Ungaretti dice già tutto e meglio di quanto possa essere ribadito dall’immagine proposta da Livia, quella della brezza sul mare. Livia pone una semplice didascalia visiva. Ma se invece avesse cercato altrove? Una cosa qualsiasi, dettata dalla sua immaginazione, non pertinente con quanto è stato scritto… che so, un pinocchio di legno con la testa appoggiata su un cuscino e il naso per aria… Ecco che l’immagine avrebbe portato ad altro.

Va anche detto che il linguaggio visivo, perché senza parole, può rimandare a molte cose contemporaneamente; faccio spesso l’esempio della Mona Lisa: e se Leonardo l’avesse intitolata “Giovinezza”? (la Pittura si è sempre portata la critica per l’aia).

"Mi piace""Mi piace"

Le acque del Lete…dimenticare tutto. Suona desiderabile, possibile e paradossale insieme. Dopo il sacrificio dell’oblio, la memoria lascia di sé qualcosa nel profondo: immagini, sogno e parole. Ne nasce una nuova costruzione, in poesia. Nuova? Non so. E’ un fare complicato e poco decifrabile e personale. Anche tra i meandri del pensiero, si insinua la memoria.

Non sarebbe possibile assemblare (perdonatemi il termine) nemmeno immagini e parole…di qui la “meraviglia”, senza la memoria.

E’ bello stare qui.

"Mi piace""Mi piace"

… un’opera d’arte è dischiusura di un nuovo mondo di significati

Che cosa significa? Direi molto semplicemente che i nuovi «significati» indicano un nuovo «mondo», ma, al contempo qui si cela una antinomia e una aporia. La seguente: che il nuovo mondo è percettibile soltanto a chi abbia la ventura di scoprire nuovi «significati», altrimenti il «nuovo mondo» resta in silenzio, resta precluso al lettore, resta impercettibile agli organi di senso e quindi resta «muta», non parla.

Ecco perché è indispensabile una attività critica ed ermeneutica di decrittazione delle «nuove opere d’arte», perché esse restano mute, mute al vecchio linguaggio interpretativo, perché ne occorre uno «nuovo». Ma anche il linguaggio interpretativo è incapace di addivenire d’un colpo e con un colpo di bacchetta magica al «nuovo mondo» dell’opera d’arte, esso, per cimentarsi con successo con l’opera d’arte deve pensare l’impensato, osare l’inosabile, deve capovolgersi di sana pianta e daccapo se vuole arrischiarsi a leggere e decrittare la nuova opera.

Una antinomia e una aporia insieme. Sarebbe come dare in pasto una poesia di Mario Gabriele a Giuseppe De Robertis o a un accademico di oggi, sarebbe tempo gettato dalla finestra… quei critici non avrebbe nulla da dire al riguardo perché il loro linguaggio (e la loro filosofia della prassi artistica) è inadeguato, adatto a ciò che si è concluso da tempo, a un mondo di significati conchiusi e solidificati.

"Mi piace""Mi piace"

Rientra nelle peculiarità delle opere visive il fatto che possano prestarsi a molteplici significati. Accade anche per la musica, o in altre espressioni artistiche non legate alla parola. In questo senso, nel senso che la parola indirizza i significati, dicevo che l’arte visiva resta zona franca alla critica interpretativa. Il fatto che poesia riesca a mostrare, seppur leggendo e senza dire la cosa, può significare che al suo interno è mutato il rapporto tra parola e immagine, a vantaggio di quest’ultima.

"Mi piace""Mi piace"

Questa rassegna di poesia e pittura, fatta da Carlo Livia si apre ad una spettrografia dagli innumerevoli scambi estetici. Non so se questa osservazione sia giusta, anche perché la loro vicinanza può in effetti essere contraddittoria o interscambiabile.Tutto dipende dal linguaggio interpretativo che ne può fare il critico d’Arte.

E’ proprio sull’assenza delle capacità professionali della critica di oggi, incapace di affrontare il “nuovo mondo”, come afferma giustamente Giorgio Linguaglossa, che la fase di stagnazione e di delocalizzazione della vis critica, perdura senza aperture dialoganti. Scriveva Mario Lunetta nella sua Avvertenza al volume “Poesia italiana oggi” Newcompton Editori, 1976, che “pur aspirando al esserlo, nessun antologista è onniscente.

Pur aspirando ad esserlo, nessun antologista è ubiquo”.

Dobbiamo considerare questa premessa, come un alibi al silenzio dimostrato per decenni sulle tendenze e voci significative che giacciono in un altrove non localizzato?.In calce a queste considerazioni, Lunetta precisa che bisogna optare per “la professionalità in poesia che non è puro e semplice professionismo, realizzando al massimo dell’arbitrio il massimo del rigore: operando insomma per una letteratura di poesia che contenga sempre al suo interno polisenso la consapevole teoria critica del proprio prodursi”.

"Mi piace""Mi piace"

👢👚👜👖👗👔👑👛

👔👕👑👡👢👝👠👙👓

👔👔👔👕👕👕👗👒🎩👚💲💳💰👛👠👙👓

⌚👔👞👟👑

👖👖💲👓💄💄👟👟👞👟👞👟👞

👟👟👟👟

👢👡👛💰💳👖👗🎩

🎩🎩🎩🎩🎩🎓

💨ఠ_ఠ

"Mi piace""Mi piace"

caro Mauro,

questa cosa qui è semplicemente geniale…

"Mi piace""Mi piace"

Replico un mio vecchio commento come esemplificazione del cambiamento del linguaggio poetico:

Sbarbaro, estroso fanciullo, piega versicolori

carte e ne trae navicelle che affida alla fanghiglia

mobile d’un rigagno; vedile andarsene fuori.

Sii preveggente per lui, tu galantuomo che passi:

col tuo bastone raggiungi la delicata flottiglia,

che non si perda; guidala a un porticello di sassi.

(Eugenio Montale, Ossi di seppia, 1925)

Montale dedica Ossi di seppia a Camillo Sbarbaro. Quelle navicelle multicolori che non galleggiano in un mare azzurro, ma in una «fanghiglia mobile», è il primo esempio maturo, in Italia, di poesia del nichilismo. Alla brevità dell’epigramma corrisponde la miniatura dell’universo dell’epigramma; altrove dirà del «rivo strozzato che gorgoglia». Sintomo del «male di vivere», come è stato interpretato da critici eufuisti e miopi? No, sintomo del nichilismo incipiente che avvolgerà la storia europea.

E adesso passiamo dal 1925 ai giorni nostri, ad una poesia di Mario Gabriele tratta da L’erba di Stonehenge – la suddivisione in distici è mia – (Roma,Progetto Cultura,2016):

(22)

La speranza giaceva nel cassetto.

Nero latte dell’alba lo beviamo la sera,

lo beviamo al meriggio, al mattino,

lo beviamo la notte,

ai tavolini de la belle Epoque a Parigi.

-Papà modan, papà Modan-, gridava Joelle

al primo allarme nel querceto,

quando scendeva le scale zittendo i suoi cani.

Al Bristol Hotel c’era gente

Venuta ad ascoltare Save the children.

Candy temeva i mesi più della bufera.

Ma questo è un altro dire, Margot,

un altro soffrire,

e so di fiumi che offuscano il cielo

e di gente alla riva che aspetta Godot.

Nella prima strofa c’è tutto il dicibile della nostra epoca ma riassunto in un quadretto di appena cinque versi, con quell’incipit andante allegro:

La speranza giaceva nel cassetto.

e la citazione interpolazione di due versi famosi di Celan. Nelle nuove condizioni del nichilismo anche il male di vivere è diventato una chimera; niente «rivi strozzati», niente «fanghiglia», niente «versicolori», niente di niente… c’è gente «venuta ad ascoltare Save the children» (degna di nota la sopraffina ironia derisoria) e «gente alla riva che aspetta Godot». Ma Godot è arrivato; è già qui tra di noi. Siamo noi, sembra dirci Mario Gabriele. Il nichilismo ha compiuto un ulteriore passo, e chi non se ne è accorto continua a giocare con le barchette di carta di versicolori…

L’individuo ridotto alla nuda interiorità delle moderne democrazie occidentali di massa è il luogo più adatto per la dimora stabile del nichilismo. Non c’è nulla di più ragguardevole e confortevole che questa nuda interiorità esposta in vetrina.

“Non chiedete alla poesia troppa concretezza, oggettività, materialità. Questa pretesa è ancora e sempre la fame rivoluzionaria: il dubbio di Tommaso. Perché voler toccare col dito? E soprattutto, perché identificare la parola con la cosa, con l’erba, con l’oggetto che indica? La cosa è forse padrona della parola? La parola è psiche. La parola viva non definisce un oggetto, ma sceglie liberamente, quasi a sua dimora, questo o quel significato oggettivo, un’esteriorità, un caro corpo. E intorno alla cosa la parola vaga liberamente come l’anima intorno al corpo abbandonato ma non dimenticato. […] I versi vivono di un’immagine interiore, di quel sonoro calco della forma che precede la poesia scritta. Non c’è ancora una sola parola, eppure i versi risuonano già. È l’immagine interiore che risuona, e l’udito del poeta la palpa.” *

* Osip Mandel’štam, in La parola e la cultura 1920

.

Ecco una poesia dalla raccolta di esordio di Osip Mandel’štam. Una «luna di rame» si solleva sinistra nel cielo della «sera», e il poeta si chiede: «perché mai un tale silenzio?». Sembra il silenzio che precede la tempesta. Mandel’štam coi i suoi sofisticatissimi strumenti psicologici e poetici avverte la bufera che sta per portarsi via l’Europa in una guerra fratricida dalla quale la sua Russia ne uscirà sconvolta. Qui c’è un segnale vivissimo, importantissimo, della nuova poesia del modernismo, quella poesia che è il segnale premonitore dei nuovi tempi che stanno per arrivare con passi da gigante:

E sopra il bosco quando fa sera

s’alza una luna di rame;

perché mai così poca musica,

perché mai un tale silenzio?

(Osip Mandel’štam, da Kamen, 1913)

"Mi piace""Mi piace"

Eccellente esempio di invettiva politica

Caro Ministro Toninelli,

Nel quindicesimo secolo, qua a Genova, prendemmo dei sacchi blu che usavamo per custodire le vele delle navi e ci facemmo il primo paio di Jeans.

Blue Jeans infatti vuol dire Blu di Genova.

Pensi, non abbiamo usato i peli di unicorno intrecciandoli con la stoffa degli ombrelloni.

Nel 1407, qua a Genova, fondammo un edificio che aveva lo scopo di custodire il denaro dei propri cittadini.

La prima banca al mondo è il Banco di San Giorgio.

Pensi, non abbiamo creato un edificio mirato alle speculazioni bancarie con cui il suo partito ha proprio un brutto rapporto, non abbiamo usato i draghi per difenderlo e la gente che ci andava non entrava per farsi tagliare i capelli.

Nel 1284, a Genova, a causa di una tempesta su una nave che sconfisse Pisa nella battaglia della Meloria, si rovesciarono dei sacchi di farina di ceci, alcuni marinai raccolsero la poltiglia fatta di farina e acqua di mare e la lasciarono al sole.

Nacque così la farinata, chicca della cucina genovese.

Pensi, non abbiamo usato i semi di ginepro lasciati ad essiccare dentro ad una cantina a 14 gradi celsius amalgamati con i fiori di zafferano provenienti da Pavia.

Nel 1128, a Genova, fu costruita la Lanterna, nostro simbolo. La sua funzione era quella di segnalare le navi in avvicinamento.

Pensi, non abbiamo fatto all’interno un ristorante jamaicano, non abbiamo aperto un negozio di Zara, non abbiamo installato sull’ottica rotante dei cavallucci marini per far giocare i bambini.

So che probabilmente le sfuggirà il motivo di questa prefazione, quindi glielo spiegherò meglio.

Noi genovesi siamo pratici.

Non ce la stiamo a filare, a raccontare.

Noi genovesi facciamo le cose semplici e in poco tempo, perché il tempo è denaro.

A noi non ce ne frega assolutamente nulla di avere un ponte “multifunzionale” con una sala giochi, i ristoranti, i bar, i negozi e un parco dove i bambini possono giocare.

Ma lei è venuto qua dal Ponte? Si è guardato intorno o guardava solo le telecamere?

No perché lei vuole fare un ponte/centro commerciale/parco qui:

– nel quartiere più inquinato di Genova, (provi a percorrere il ponte di Cornigliano con i finestrini tirati giù e ci dica se manderebbe i suoi figli a giocare li)

– dentro al gretto di un fiume che, un anno si e un anno no, straripa alluvionando le zone circostanti

– a 400 metri all’unico centro commerciale di Genova degno di tale nome

Ma forse non ha ben chiaro, dopo 45 giorni, cosa era il Ponte Morandi.

Sul Ponte Morandi ci passavano 25 milioni di mezzi all’anno.

Sul Ponte Morandi ci transitava il 100% dei camion da/per il primo porto italiano.

Il Ponte Morandi collegava Genova alla Francia, alla Spagna, all’Europa.

Il Ponte Morandi non era un “ponte”, era un cazzo di VIADOTTO AUTOSTRADALE lungo 1200 metri.

Mentre lei dà dell’ignorante a chi la critica per le oscenità che sta dicendo, postando tra l’altro le foto di un ponte pedonale ad Istanbul lungo 500 metri, il più grande porto italiano, motore della città di Genova, ha fatto registrare un bel meno 30%.

L’Acquario di Genova, attrazione turistica regina della città, ha perso, in un mese, 1 milione di euro di incassi.

I cittadini della Valpolcevera passano fermi immobili in coda ore e ore.

Io stesso, oggi, per fare 3 km ci ho impiegato 3 ore e mezza.

Quando arriverà la stagione delle piogge quelle 3 ore e mezza diventeranno SETTE perché Genova è la SECONDA CITTÀ AL MONDO come rapporto cittadini/scooter (dietro a Bangkok).

Genova è una città che muore piano piano, è una città spezzata in due dove per fare 500 metri da Via Fillak a Via Cantore bisogna fare 5km su una strada con una corsia per senso di marcia, oppure 6 km più 7 km d’autostrada.

Il comune sta facendo tutto il possibile per migliorare la situazione del traffico ma abbiamo bisogno di quel ponte.

In 45 giorni non è stato ancora deciso il commissario, non si sa chi lo paga, chi lo progetta, chi lo costruisce, il suo bel

Decreto Genova è stato fermato dalla Ragionerie di Stato perché “molto incompleto”, ma lei sa che a Genova serve un ponte polifunzionale.

No, ce ne battiamo il belino della sua muraglia di ferro (a 500 metri dal mare, così arrugginisce in 1 anno) in mezzo al fiume con le altalene e Starbuck’s.

Ce lo potremmo pagare anche noi genovesi il ponte, a patto che ci facciano le rate come al suo compagno di governo.

Fosse per me, non farei neanche i 43 piloni in onore delle vittime.

Credo che l’unico onore per le vittime sia una valanga di soldi per i propri famigliari, ben sapendo che il denaro di certo non allevia il dolore, e che i responsabili del crollo marciscano in galera per il resto della loro vita, ma su questo lei, per fortuna, vista la scelta dei commissari interni, non può mettere becco.

Ora le faccio una proposta.

Il suo partito è per la democrazia diretta giusto?

Bene, venga con il suo modellino di Ponte futuristico, a Borzoli, a Certosa, a Bolzaneto, tra le macchine in coda da 4 ore e ce lo proponga.

Avanti Ministro, venga tra i cittadini a prendersi la democrazia diretta.

Toninelli, un Ponte, serve solo un cazzo di PONTE.

(Simone Pagano)

"Mi piace""Mi piace"

Controinvettiva:

Ma sì, che importa se quel ponte era adatto per quando si viaggiava con la Topolino; se poi se lo sono venduto quelli del governo, e se in tanti anni non è stato sorvegliato a dovere: basta che ne facciate subito un altro. Un altro cazzo di ponte. Che a noi serve. Perché abbiamo inventato i jeans.

"Mi piace""Mi piace"

Scusate ma i ponti non sono mica fiaschi che…

Un abbraccio Grande Ombra.

"Mi piace""Mi piace"

Celiavo scusate!

Riabbracci.

"Mi piace""Mi piace"

Carlo Livia ha esplorato il rapporto tra parola e immagine ferma, perché fotografica o illustrativa; che per l’immagine ferma porta a sconfinare nell’advertising ma in quella in movimento, nel cinema, offre soluzioni straordinarie, utili alla poesia, come la voce fuori campo, le parole in soggettiva mente osserviamo l’interlocutore, dialoghi nel frastuono o ascoltati a distanza… Ma fateci caso, è ovunque prosa. Poesia sembra destinata ad essere, quando c’è, una risultante.

"Mi piace""Mi piace"

Più teatrale, vero!

"Mi piace""Mi piace"

Avevano lavorato tutta la notte

fischi e soffi avevano disturbato non poco il sonno.

Herbert, affacciato, solo al mattino,

lo aveva potuto constatare . Scorrevano

in senso longitudinale, parallelo al marciapiede,

lungo tutto l’estramurale, sulla grande arteria cittadina,

che per tutto il giorno accoglieva un traffico della malora, scriscie pedonali parallele a perdita d’occhio.

Senza alcuna interruzione.

Grazie Grande OMBRA.

"Mi piace""Mi piace"

Grazie a tutti i lettori-visitatori della mia antologia-galleria.

La poesia, da sempre, esige un contesto multimediale, tende ad unirsi e scaturire dall’incontro tra forme espressive eterogenee: parola, musica, recitazione, danza, ecc.

Metamorfico, simbolico, polisemantico, il dire poetico scaturisce da una dimensione psichica sommersa, in cui non è ancora strutturato in linguaggio, per concretizzarsi deve cercare forme inesplorate, varcare confini, sovvertire norme e codici, creare nuove inferenze. E’ il cuore dell’enigma in cui esistiamo : il linguaggio che, come osserva Heidegger citato da Linguaglossa nella sua affascinante analisi, non è un ente come gli altri, che noi possediamo per usi strumentali, ma ciò che ci possiede, nel senso che ci consente l’esperienza del pensare, dell’ascolto dell’essere. La poesia, per preservarne mistero, fascino e trascendenza, deve renderne la misteriosa, abissale origine ( abgrund ) e l’invalicabile confine dall’essere, a cui si avvicina con un percorso asintotico, senza mai raggiungerlo. Il poeta riproduce tale senso di esilio e nostalgia, inappartenenza e irrealtà, lasciandosi condurre e orientare, “essendo pensato” ( Rimbaud”) dalla lingua, che riproduce in forme sovvertite e decomposte, in un codice sognato, per giungere in territori inesplorati, a fondare nuove dimensioni espressive, ritrovando la patria metafisica:

“Poeti sono i mortali che seguono le tracce degli Dei fuggiti.

L’Etere, nel quale soltanto gli Dei sono Dei, è la loro divinità.

L’elemento dell’Etere per il ritorno degli Dei, il Sacro, è la traccia degli Dei fuggiti.

Ecco perché, nel tempo della notte del mondo, il poeta canta

il Sacro.

Martin Heidegger

"Mi piace""Mi piace"