Che poi le cose, res,

divengano res gestae, res adversae

o res secundae

ci interessa meno

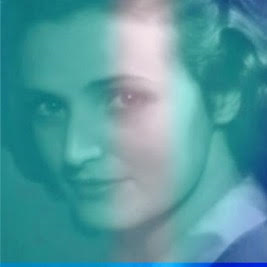

Anna Ventura è nata a Roma, da genitori abruzzesi. Laureata in lettere classiche a Firenze, agli studi di filologia classica, mai abbandonati, ha successivamente affiancato un’attività di critica letteraria e di scrittura creativa. Ha pubblicato raccolte di poesie, volumi di racconti, due romanzi, libri di saggistica. Collabora a riviste specializzate ,a quotidiani, a pubblicazioni on line. Ha curato tre antologie di poeti contemporanei e la sezione “La poesia in Abruzzo” nel volume Vertenza Sud di Daniele Giancane (Besa, Lecce, 2002). È stata insignita del premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha tradotto il De Reditu di Claudio Rutilio Namaziano e alcuni inni di Ilario di Poitiers per il volume Poeti latini tradotti da scrittori italiani, a cura di Vincenzo Guarracino (Bompiani,1993). Dirige la collana di poesia “Flores”per la Tabula Fati di Chieti. Suoi diari, inseriti nella Lista d’Onore del Premio bandito dall’Archivio nel 1996 e in quello del 2009, sono depositati presso l’Archivio Nazionale del Diario di Pieve Santo Stefano di Arezzo.

È presente in siti web italiani e stranieri; sue opere sono state tradotte in francese, inglese, tedesco, portoghese e rumeno pubblicate in Italia e all’estero in antologie e riviste. È presente nei volumi: AA.VV. Cinquanta poesie tradotte da Paul Courget, Tabula Fati, Chieti, 2003; AA.VV. e El jardin, traduzione di Carlos Vitale, Emboscall, Barcellona, 2004. Nel 2014 per EdiLet di Roma esce la Antologia Tu quoque (Poesie 1978-2013). Dieci sue poesie sono presenti nella Antologia di poesia Come è finita la guerra di Troia non ricordo a cura di Giorgio Linguaglossa (Roma, Progetto Cultura, 2016)

L’uomo, ha detto una volta Nietzsche, rotola via dal centro verso la X. Si allontana dal proprio luogo certo, verso un luogo incerto, un’incognita

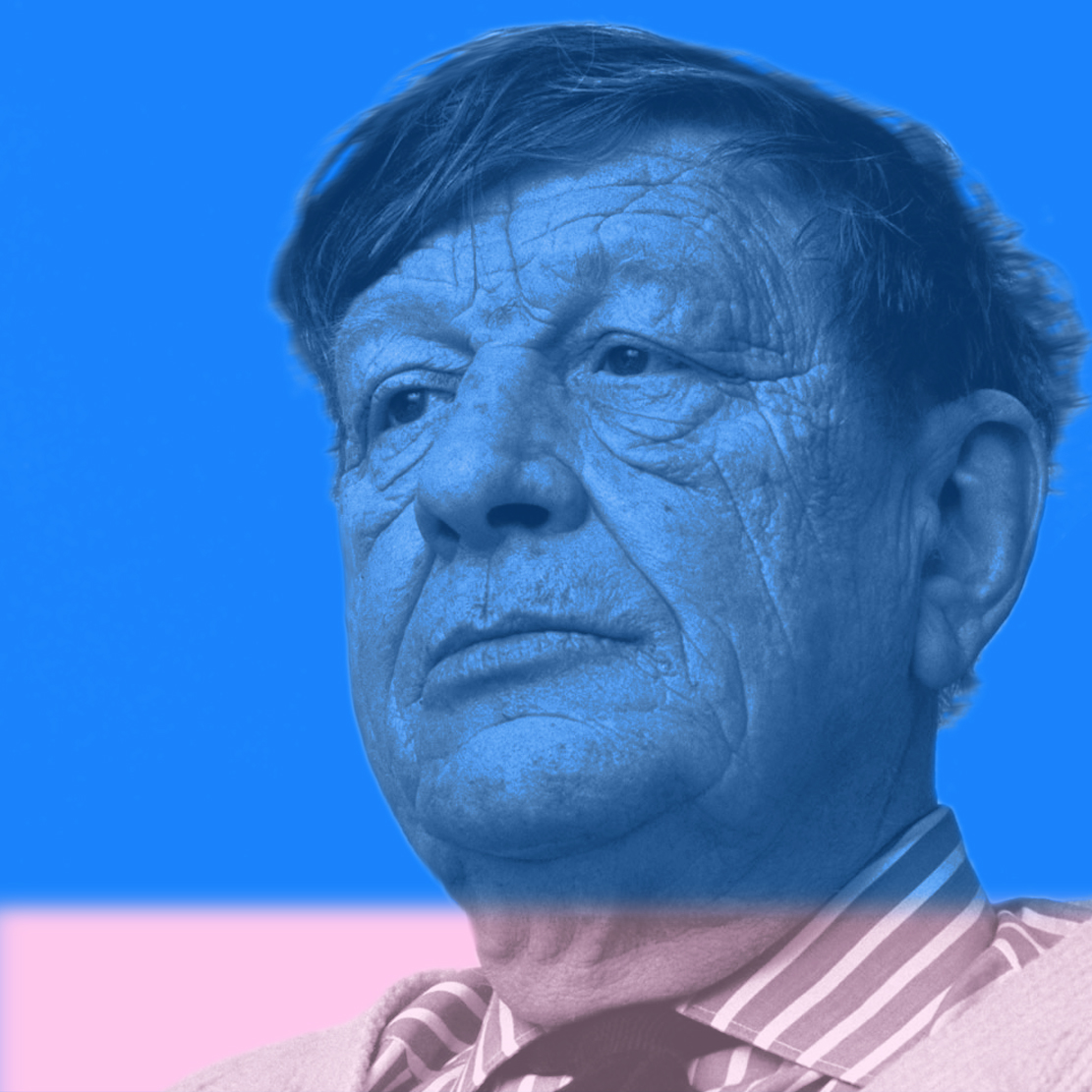

Pier Aldo Rovatti

«L’uomo, ha detto una volta Nietzsche, rotola via dal centro verso la X. Si allontana dal proprio luogo certo, verso un luogo incerto, un’incognita. Possiamo tentare di indicare, descrivere, raccontare questa incognita? […] È ipotizzabile una logica del decentramento del soggetto che riesca a descrivere, nel medesimo tempo, che cosa accade all’uomo quando si allontana dal suo centro e quale è il terreno, che innanzitutto occorre riconoscere, sul quale un nuovo “senso” può prodursi? Intanto: che altro è la perdita del centro se non la dichiarazione, la sanzione che il pensiero “forte” è ormai insostenibile? La situazione tipica del pensiero “forte” è infatti quella in cui pensante e pensato, chi pensa e cosa si pensa sono solidali: si tengono in una stretta, in una corrispondenza speculare. La situazione che Nietzsche vede è caratterizzata, invece, dalla possibilità del perdersi: l’uomo è giunto dinanzi a un limite, un passo oltre e potrà sprofondare, perdersi completamente. Il luogo in cui il senso potrà riattivarsi è avvistabile solo di qui, drammaticamente. È un luogo possibile? […] In “Umano, troppo umano” leggiamo di un “impavido spaziare al di sopra degli uomini, dei costumi, delle leggi e delle originarie valutazioni delle cose”. Un libero spaziare? Nietzsche riprenderà e correggerà continuamente questa idea di “leggerezza” e di “libertà”: l’abisso trascina in basso e la spirale della necessità continua ad annodarsi. Non è possibile librarsi in volo e liberamente spaziare come un uccello nell’aria: forse l’unica alternativa è imparare a strisciare imitando il serpente, poiché solo aderendo alla terra avremo una possibilità di sollevarci sopra di essa.

In conclusione di un suo notissimo frammento postumo (giugno 1887) Nietzsche tenta di suggerire un’immagine dell’ “oltreuomo” e si chiede: “Quali uomini si riveleranno allora i più forti?” E risponde: “I più moderati, quelli che non hanno bisogno di principi di fede estrema, quelli che non solo ammettono, ma anche amano una buona parte di caso, di assurdità, quelli che sanno pensare, riguardo all’uomo, con una notevole riduzione del suo valore senza diventare perciò piccoli e deboli […].

L’uomo è ormai abbastanza forte per apparire debole. Un paradosso? In ogni caso per Nietzsche ciò ha un significato profondo: lo “spaziare” (o lo “starsene fuori”) non può equivalere a una realizzazione compiuta e positiva collegata all’acquisizione storica di una forza, al compimento di un percorso umano, fino al punto in cui il “portar pesi” si trasforma in un “esser potenti”. […] Vi è un cammino difficile dentro il nichilismo, in cui l’uomo acquisisce la capacità di abbandonare le proprie catene. Nietzsche suggerisce che non si tratta di un indietreggiare, bensì di realizzare una potenzialità grazie alla forza che deriva proprio dall’abitare storicamente il nichilismo. Nietzsche, però, sa anche che questa forza è una capacità autodistruttiva, un rischio abissale che l’uomo avvicina a sé. […] L’immagine è quella di una situazione di equilibrio instabile su una piccola superficie d’appoggio. […] Come può una simile precarietà essere la massima forza?

Vi è una necessità che appesantisce, una forza che grava, il tornare pesante delle cose, un circolo che incatena così come ci bloccano i valori superiori, le categorie “vere” della filosofia, il fine ultimo, l’unità delle cose, il loro essere. Ma il movimento che ci incatena è duplicato da un movimento che allenta. Cosa è l’eterno ritorno se non una “diversa” necessità? […] Se la si allontana, la necessità appare pesante, ferrea. Se la si lavora all’interno, allora il nulla che siamo non è poi così terribile. La ruota del destino seguita a girare: possiamo guardarla da fuori o saltarci dentro. Possiamo arrenderci all’orrida casualità o scoprire il gioco del caso: è una scelta. Se avremo la forza per farla, scopriremo l’affermatività della debolezza. Il gioco del caso, come il gioco del fanciullo in riva al mare, è una fluttuazione, un lasciarsi prendere. Ma non è un dipendere, un essere passivi, pazienti: la necessità ha perso il suo ringhio. Caso e necessità si coniugano in due modi che sono due stili di vita. Orrida casualità e necessità che appesantisce. Necessità che alleggerisce e gioco del caso.

Il riso di Zarathustra è misterioso: né di gioia, né di dolore, forse di stupefazione».

1] (Pier Aldo Rovatti, Trasformazioni nel corso dell’esperienza, contenuto ne Il pensiero debole; a cura di Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 29-51.)

Fiera del Libro di Roma, 8 dicembre 2017, da sx Steven Grieco Rathgeb, Luciano Nota, Franco Di Carlo, Giorgio Linguaglossa

Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa

L’evento del linguaggio nella poesia di Anna Ventura, accade, non c’è nessuna «cosa» che sta «oltre», «dopo» il linguaggio. L’atto di imperio più ignominioso è quello del poeta «Nerone» nella poesia eponima, colui che crede che si possa allettare il linguaggio con la musica della cetra mentre Roma prende fuoco, è pensare che la frase possa «toccare» la cosa, possa corteggiarla in una danza apotropaica e lussureggiante; e invece la cosa si ritrae dal linguaggio ogni volta che poniamo in essere l’allestimento scenico della danza apotropaica, del corteggiamento verso la cosa. E allora la scelta giusta da fare è porre una distanza tra noi e la cosa, tra il linguaggio e la cosa, e apprendere ad abitare in questa distanza senza l’arbitrio e la tracotanza di volerla eludere o accorciare, come se la distanza fosse un pezzo di stoffa che possiamo tagliare a piacimento. L’evento del linguaggio accade sempre nella distanza, ed in essa si spegne. Il linguaggio non ha un essere, il linguaggio è nell’esistenza viva dell’essente, è il ponte sopra il quale può passeggiare l’essere, il ponte che simboleggia la distanza, sempre la distanza tra noi e le cose. Il linguaggio poetico di Anna Ventura richiama la distanza, rinuncia a violare l’intimità della cosa e delle cose, rinuncia ad «avvolgere» la cosa e le cose, ad «entrare dentro le cose», non sobilla le cose, non le vuole provocare ad allontanarsi, a sottrarsi, vuole soltanto coabitare con esse cose, trovare la giusta misura della distanza e del ritorno a casa, alla patria dell’essere che è il linguaggio poetico.

Il linguaggio poetico di Anna Ventura abita da sempre il registro simbolico, lo dà per scontato, sa che non c’è, oltre la storia, nulla che brilli come un topazio per le verità sue proprie, perché anche la verità è diventata precaria, e anche la libertà degli uomini.

Ogni linguaggio poetico ha una propria Grundstimmung (tonalità emotiva dominante).

Ogni poesia ha una propria tonalità e ogni abitante nel nostro mondo ha un proprio modo di sperimentare la propria estraneità a noi stessi e ogni poeta espropria questa estraneità per trasferirla nel linguaggio poetico. Si tratta di un esproprio dunque, e non di una riappropriazione di alcunché. Il linguaggio poetico è lo specchio che ci mostra il vero volto della nostra estraneità a noi stessi, lì non è più possibile mentire e non è più possibile dire la «verità». Forse, in questa antinomia viene ad evidenza la scaturigine profonda della metafora silente: l’impossibilità di dire la «verità». Nella metafora silente si ha l’ammutinamento di tutte le metafore e la silenzializzazione di esse, viene ad esistenza linguistica il silenziatore della verità e della menzogna, l’essere la metafora silente e le metafore tutte, fumo linguistico, un segnale di fumo e nient’altro. Il nostro «abitare spaesante» il linguaggio è la precondizione affinché vi sia linguaggio poetico, giacché non v’è possibilità di adire al linguaggio poetico senza questa pre-condizione soggettiva. C’è un esercizio dell’«abitare poeticamente il mondo» che è la precondizione affinché vi sia un linguaggio poetico, ma noi non sappiamo in cosa consista questo «abitare poeticamente il mondo» e non potremo mai scoprirlo. In questo «abitare spaesante» il linguaggio si ha un abbandono e un ritrovarsi, un trovarsi che è un abbandonarsi in ciò che non potrà mai essere né abbandonato né ritrovato, perché se lo trovassimo cesserebbe l’abbandono e se lo abbandonassimo lo potremmo sempre ritrovare per davvero e non c’è maieutica che lo possa ricondurre dalle profondità in cui questa condizione è sepolta. Non c’è maieutica che ci possa garantire l’ingresso nel portale del poetico, giacché esso non è un dato, né un darsi, ma semmai è un ritrarsi, un oscurarsi. L’entrata in questa radura di oscurità apre all’Ego la dimensione illusoria del linguaggio poetico, essendo l’illusorietà il parente più prossimo in quella linea genealogica che collega il linguaggio poetico al «dire originario» del quale abbiamo smarrito per sempre il filo. Allora, non resta che accettare tutto il peso del gravame di cui ci diceva Nietzsche per gettarlo a mare come inutile zavorra e alleggerirci alla massima potenza, accettare di impiegare i resti e gli scampoli, gli stracci e i frantumi quali elementi consentanei alla nostra condizione esperienziale.

Allora forse occorre abolire e abitare in un medesimo tempo la distanza che ci separa da noi stessi per adire ad un linguaggio più interno a noi stessi. Abitare una condizione esperienziale e abolirla subito dopo averla esperita è la risultanza paradossale del nostro essere nel mondo.

Sul comodino del soggiorno della mia casa romana, sito tra due grandi finestre che ricevono luce da via Pietro Giordani, sono poggiati alcuni oggetti: una cornice in finto argento che contiene un piccolo riquadro che ha due segni di pennarello nero tracciati da mio figlio quando era bambino, un minuscolo albero di natale con palline rosse e filamenti, una piccola zucca che si illumina dall’interno, ricordo di una serata di Hallowen, una candela a forma di piramide, una statuetta in bronzo della dea Shiva che suona il piffero, comprata su una bancarella a Jaipur, un’altra candela colorata a forma cilindrica, regalo di una donna che è scomparsa dalla mia vita, un orologio da polso che ha smesso di funzionare e una molletta di plastica bianca, di quelle che si usano per appendere i panni.

Ecco, non posso fare a meno di pensare che un tempo lontano erano «oggetti», ma adesso, lentamente, si stanno trasformando in «cose». Attendo con pazienza da alcuni anni che si verifichi questa misteriosa trasmutazione. Come essa avvenga non lo so, ma so che sta avvenendo, che un giorno sarà compiuta e tutte queste «cose» potranno entrare in un mio commento o in una mia poesia.

Ecco, gli «oggetti» si stanno trasformando in «cose», sono qui, nelle poesie di Anna Ventura. Tutti sanno della particolare attenzione che la «nuova ontologia estetica» riserva alle «cose», e Anna Ventura è stata la prima poetessa italiana che ha introdotto questa problematica nella sua poesia, fin dal 1978 con il suo libro di esordio, Brillanti di bottiglia. Ma il tema è antico. Possiamo leggere l’Odissea come il dramma del «ritorno» di Ulisse a «casa», tra le «cose» della «casa», «ritorno» presso il focolare domestico dove le «cose» sostano da sempre in attesa del suo «ritorno», sostano in «attesa» della sua autenticità. Per far ciò Ulisse deve diventare cieco, «la cecità è la condizione affinché qualcosa sia visibile» scrive Guglielmo Peralta in un saggio ancora inedito; ebbene, Ulisse può tornare soltanto perché finalmente è diventato cieco e finalmente è in grado di discernere le «cose» vere dalle false. Hic incipit vita nova. Il dramma dell’autenticità possibile è già tutto nella storia di Ulisse. Ebbene, la poesia di Anna Ventura tratta da sempre questa problematica: il «ritorno» a «casa» tra le «cose» familiari, che finalmente abbiamo imparato a vedere per la prima volta. Il «ritorno», De reditu di Rutilio Namaziano, il Prefetto pagano in fuga che sogna la riscossa della paganità contro i cristiani, opera che Anna Ventura ha tradotto. Per la nostra poetessa abitare storicamente il nichilismo significa abitare poeticamente il mondo delle «cose», ma non le cose delle res gestae, ma le cose secundae, quelle piccole, deboli, fragili che stanno lì nella nostra «casa», da sempre, in attesa del nostro «ritorno».

Man Ray, Nudo

Anna Ventura, da 21 poesie inedite

I MAESTRI

Sieste qui, maestri

Ascoltati ieri

col timore rapace

dell’ultimo dei discepoli.

Finalmente so

che cosa mi avete insegnato.

Siete nella tazza di caffè

vuota sul tavolo,

nelle carte sparse, nel cerchio

di luce della lampada.

La barbarie che è fuori la porta

Non mi fa più paura.

Attraverso un tempo lunghissimo,

oltre lo spazio stretto del reale,

oggi siete chiarissimi,

concreti.

Tutta l’erba del mondo

Disperdere la nuvolaglia

addensata per anni sul mio capo

da pazienti artefici del grigio

è impresa

da non tentare nemmeno.

Però per me

una foglia verde

coi mobili orli trinati

è ancora

tutta l’erba del mondo.

La natura è la mosca

che a piccoli passi percorre

ostinata la costa del quaderno,

poi al margine si volta

e torna indietro,

la passeggiata è finita.

Il bambino cinese

Se potessi,

vorrei un bambino cinese.

La sua umiltà orientale,

trasmessa dai geni della stirpe,

specchiata al mio silenzio occidentale,

conseguito in anni di esercizio.

Lui crescerebbe pianissimo

per discrezione e per discrezione anch’io

invecchierei lentamente.

Come nella favola del crisantemo,

allungheremmo il tempo

sminuzzandolo in petali di fiore.

Non avrò mai questo bambino cinese,

ma nel mio spazio lui esiste:

stendo sul piano le sue piccole mani,

leggo nei suoi primi disegni,

gli pareggio la frangia dei capelli.

E non lo mando a scuola:

il fatto che non esista

ci consente questa evasione felice.

Res

Res è cosa,

e cosa rimanda

al ruvido, al grezzo, al colore

paglierino oppure ocra o marrone,

di forma semplice e tonda,

di consistenza solida,

senza odore, a temperatura normale.

Cosa è un uovo o una pietra,

un sacco pieno di grano,

un cavallo di legno.

Anche la terra è cosa,

e così la sedia, la ruota,

la brocca di coccio, il sale.

Cosa è la zappa e il falcetto,

la trappola per il lupo e il remo.

E così elencando,

per tutta una serie di oggetti

connessi con la vita,

il lavoro e la morte,

il ciclo eterno dell’uomo,

immutabile, inevitabile.

Che poi le cose, res,

divengano res gestae, res adversae

o res secundae

ci interessa meno, come

non ci interessano Cose belle e Cosa Nostra:

l’anima della parola è all’origine,

nel fulcro antico del mondo,

quando la selce fu oggetto e arma,

il fuoco, dono degli dei.

La noce

Durante un concerto

si addormentarono tutti;

anche i suonatori.

Quando si svegliarono ognuno

Guardò l’orologio e vide

Che erano passate tre ore,

ma nessuno osò confessare la cosa

e tantomeno i sogni che aveva fatti.

Solo il bambino che aveva sognato

di essere una noce

lo disse alla mamma e lei

rispose che sogno più bello

mai era stato fatto.

Il mattino seguente

la donna che puliva la sala

trovò una noce

sotto a una poltrona

e se la mise in tasca.

Lì la trovò il suo bambino, la prese,

la mangiò e la trovò buonissima.

Quella noce fu l’unico pegno

Che il tempo lasciò per tre ore

Rubate a quei nobili spiriti

Raccolti nella conchiglia sonora

Di un caldo Auditorium,

fu l’unico oggetto

sottratto al mondo dei sogni

di un bambino da un altro bambino.

Il poeta

Capriccioso Nerone,

maleavvezzo. Non ci fu Seneca

capace di piegarlo. Fece uccidere

sua madre, che pretendeva che le fosse figlio.

Incendiò Roma

perché era una città

perfetta per bruciare.

Una cosa sola voleva:

essere detto poeta.

Per la stessa ambizione,

la storia registra

crimini altrettanto efferati.

Tu quoque

Cesare nei boschi nordici, d’inverno.

Dorme poco, mangia niente;

se non combatte, scrive. La parola

si affila come un’arma. Come un’arma

è infallibile. Cesare sa

che sarà il padrone del mondo,

ma ora è solo,

nel bosco innevato. Le guardie

dormono, il fuoco

si va spegnendo in piccole lingue

rosse e gialle. Cesare

non ha rimorsi,

non ha rimpianti,

non ha paura. Ma a Roma,

nelle quiete stanze

di una casa patrizia,

lì dove si aggrumano

tutti i rimorsi,

tutti i rimpianti,

tutte le paure,

lì dove il condottiero

nessun pensiero indirizza,

lì un pugnale si affila.

In nome dello spirito

“E parlerai a tutti quelli che hanno sapienza in cuore,

i quali so ripieni di spirito d’intelligenza”

(Es.28,2)

Questi piccoli fogli bruceranno

Con tutto il resto, se è già scritta

L’ora dello sterminio. Ma,

poiché ancora ci è data la parola,

pronunciamo il dissenso.

Anna Ventura

Anna Ventura

Sono lieta, lietissima, di leggere alcune mie poesie sull’”Ombra” di oggi; tra cui, la mia preferita, “La noce”,che scrissi quando mio figlio, allora piccolo, mi raccontò, appunto, di aver sognato di essere una noce. Questo mi rivelò,per la prima volta,Il suo fervido immaginario, che poi, grazie a Dio, si sarebbe sviluppato nell’arte. L’aver pensato, da parte mia, che quella noce, poi, comparisse nella realtà,attesta la mia ingenua fede nei miracoli,in quei passaggi in cui la realtà e il sogno si confondono,con esiti spesso felici.

Sulle Cose (dal mio romanzo “H-OMBRE-S”)

Come per incanto, le Cose, queste risvegliate Presenze proferiscono suoni impercettibili che si elevano al di sopra della loro considerevole massa che gremisce i luoghi del mondo. Al di là dell’oblio si è aperta nelle Cose la soglia della coscienza, e ora esse vedono, senza occhi, dentro la loro notte. Vedono. E anelano la luce, sollevate un poco dalle fatiche del mondo.

I Personaggi le udirono e ascoltarono il loro segreto. Appresero che la loro venuta nel mondo fu una penosa caduta; che erano state felici nel luogo dell’origine, quando non avevano ancora un corpo ed erano solo un sogno del loro creatore, di quel dio che la loro sorella Clessidra, vecchia saggia e amante del tempo, aveva chiamato «uomo». E ora, invece, erano infelici nel mondo, dove giacciono e sono natura morta. Ora servitrici accondiscendenti e devote, sottomesse alla bontà e alla necessità dell’uso; ora mute presenze, abusate, rese schiave dall’uso indiscriminato e scriteriato. Ma ciò che più le addolora è il divenire preda dell’oblio, è quel loro lento impallidire nell’uso quotidiano fino alla completa e inesorabile sparizione, dimenticate dal loro dio, che le distrugge o le mortifica facendone mercato, merci vendute e comprate, abusate dal denaro. E quando sono usate contro la loro natura, fuori cioè dall’uso cui sono state destinate, o nascono già strumenti di violenza e di morte, molto allora soffrono per queste deviazioni indesiderate. E qui le Cose manifestarono tutto il loro disappunto e il loro dolore per questo grande torto subìto fin dai tempi della Clava: l’antenata sorella, inconsolabile per il suo uso malvagio che si ripete, ogni volta, attraverso le sue micidiali, terribili e tecnologiche discendenti e che è causa di lutti e di morte violenta, oltre che per le Cose stesse, anche per l’uomo, per questo loro dio sconosciuto, venerato e odiato, al tempo stesso.

(…) Le Cose non avevano speranza di lasciare la loro scorza. Nonostante la loro sapienza, e nonostante fossero nel mondo, mai avrebbero visto la sua luce, né quel dio verso il quale provavano un sentimento di amore e di odio perché un dio creatore e distruttore, un dio che sfruttava e dimenticava le sue creature che pure lo servivano fedelmente e alle quali non aveva dato occhi e nemmeno braccia e né gambe, negando loro il movimento e così ogni possibilità di fuga, di salvezza! (…) Le Cose avevano certamente ragione di lamentarsi, ma erano…Cose, ed era già tanto che avessero la capacità di pensare, di comunicare! Per il resto, erano anime morte, natura morta. Sì, anche di questo erano coscienti quelle infelici, quelle povere cieche e immobili sognatrici, condannate a sentire la vita, a coglierne il respiro e il rumore, ad avvertire soprattutto la bellezza della natura, partecipata loro segretamente dalla natura stessa di cui erano fatte. E per questo, soprattutto, infelici…per non poterne godere con gli occhi. Sì. Anime morte, sepolte nel buco nero dell’uso, nell’assoluta immobilità e nell’oblio in cui ora navigavano in cerca della luce che avevano ricevuto. Quella luce della vita e del mondo che si accendeva invisibilmente, improvvisamente, in qualche atomo segreto della loro materia.

(Grazie Giorgio per avermi citato)

"Mi piace""Mi piace"

Il Fuoco Divino e la Verità

di Lidia Popa

Un mistero dietro ogni parola

evanescente, prorompente lampo.

Non per arte né per scienza,

un’imprevedibile e indefinita forza divina.

Attingono il boschetto delle Muse,

razionalità e arte mimetiche.

Un delirio attinto per decenni,

innegabile frattura.

Un uscir da sé, un saper di non sapere,

dialogare al pari dell’acqua.

Lungo il filo di Arianna,

dalla tazza piena alla tazza vuota.

Deliranti illusioni riscuotono i teatri

con il principio del Fedro.

La chimera nello specchio d’acqua,

un ambito separato dalla serietà della Polis.

Il conoscitore di Omero, un Ippia di Elide

giudicando se stesso come gli altri.

Stesso metro di misura di vivanda passione,

mutando di forma le cellule sanguine.

Il sapere con oggettività – guida morale

dove l’Uomo si interroga sulla Verità.

I cromosomi di Omero = valenti interpreti

di Olimpo, di Tamiri o di Orfeo e Femio?

[La riscoperta del Fuoco Divino

"Mi piace""Mi piace"

Mentre mi dichiaro irresistibilmente attratta dalla poesia di Anna Ventura, trovo nell’articolo di oggi un’infinità di spunti che percorrono tutta la letteratura sulla necessità o meno del vedere con gli occhi per comprendere il mondo: e se le leggende sulle cecità di Omero sono appunto tali, i limiti del vedere umano sono denunciati con angoscia almeno a partire dall’ “Edipo re” di Sofocle, dove il vedere di Edipo e il suo ancorarsi a una realtà che conosce solo illusoriamente è contrapposto alla cecità di Tiresia che gli rinfaccia i limiti di una conoscenza che del vedere con gli occhi ha fatto la sua unica guida (“Vedi, e non sai in quale abisso ti trovi”); penso poi a tutte le pagine che nella letteratura del Novecento hanno accompagnato i limiti del vedere (l’occhio leggermente strabico di Mattia Pascal) o hanno cercato di evidenziare i correttivi di un vedere sempre più inadeguato a conoscere il mondo (gli occhiali dei personaggi di Calvino per esempio, ed anche le lenti di ogni tipo, il cannocchiale di Palomar).

E penso alla riflessione di Georges Perec che dichiarando “Niente ci colpisce. Non sappiamo vedere” ribadisce che il nostro sguardo, in un eccesso di oggetti, deve essere “rieducato” a vedere i dettagli, per non correre il rischio, che è quello del nostro tempo, di “vedere senza guardare e guardare senza vedere”: da qui nascono i suoi minuziosi elenchi degli oggetti comuni, insignificanti addirittura, che nella loro banalità racchiudono e contengono la vita e i desideri di chi li possiede, particolari impercettibili ed eventi minuscoli, come la noce di Anna Ventura, apparentemente non raccontabili.

Tornando alla poesia di Anna Ventura, mi sembra che la poetessa abbia quasi raccolto la sfida di raccontare ciò che non pare raccontabile, come l’elenco di cose in “Res”, o la foglia verde, col dettaglio dei suoi orli trinati, che “è” tutta l’erba del mondo. Ciò che accomuna le poesie pubblicate oggi è la capacità di mantenere viva l’arte di guardare il mondo e di vederlo nella sua doppia dimensione, non solo quella degli oggetti reali, ma anche quella delle intenzioni parallele e segrete che si celano sotterranee dietro l’apparenza esteriore del mondo: talora illusioni capricciose che non si realizzeranno mai (il sogno di Nerone di essere poeta), talora progetti che prenderanno una direzione distorta (il pugnale che ucciderà Cesare, per dare sfogo a rimorsi e paure coltivate nell’ombra), talora sogni che potranno raggiungere anche la vita concreta purchè li si sappia coltivare con fermezza e si abbia il coraggio di tenerli in vita: così il bambino cinese che “esiste nel mio spazio”, lo spazio di un immaginario che basta tuttavia a dargli vita, oppure la noce che si materializza sotto la sedia e racchiude in se’ il mondo parallelo dei sogni di un bambino e diventa miracoloso contatto, quasi ponte di comunicazione, con un altro bambino sconosciuto.

Queste cose, e il loro doppio di tutti i sogni immaginati ma non sempre confessati, sono il modo peculiare di Anna Ventura di trovare un ancoraggio alla realtà, che non è mai persa di vista, e di riuscire a presentarla nella sua ricchezza, molto più ampia di quello che appare in superficie.

"Mi piace""Mi piace"

Grazie a Rossana Levati per questo commento alle mie poesie proposte da Giorgio Linguaglossa. Senza i vostri riscontri, io non avrei la percezione di esistere nel dialogo con gli altri, unica consolazione nella tenebra di un “tutto”spesso inquietante ed estraneo. Siamo fortunati ad avere ancora questi spazi di confronto sereno e consapevole, disinteressato e innocente.

"Mi piace""Mi piace"

Aggiungerei alle altre mie meditazioni sull’esperienza poetica di Anna Ventura, da Tu Quoque a Streghe, questa, in sintesi estrema:

Anna Ventura nelle sue poesie [ comprese quelle che oggi il nostro Giorgio Linguaglossa ci propone] si misura con l’affermazione della integrità dell’umano e sembra che tenda alla continua sovrapposizione della grande Storia [che tutto fagocita e anonimizza] con una sorta di controcanto della storia laterale degli uomini e delle cose nel loro scorrere integri nel quotidiano.

Vale a dire che Anna Ventura, accanto agli elementi colti da Giorgio Linguaglossa e da Rossana Levati, oggi, ma anche in altre sedi e in altri momenti da Donatella Costantina Giancaspero e da Letizia Leone, si confronta senza soste con il Tempo, sapendo che “il tempo del calendario” non è lo stesso tempo della parola poetica.

Del resto, per tutti i poeti della Nuova Ontologia Estetica il confrontarsi con il Tempo è ineludibile e ciascuno lo fa a proprio modo, sul piano eminentemente linguistico, ma anche psicofisico.

La mia idea di Tempo nella mia ricerca poetica, per esempio, è chiusa in questi versi che vorrei con tutti voi con-dividere:

Gino Rago

Il tempo

Il passato non esiste. Né può esistere il futuro

[come fa ad esistere il presente

se deve separare due inesistenze?].

Non esiste il dopo né può esistere il prima

perché l’universo non è infinito

ma curvo nella quarta dimensione.

Esiste l’eternità, ma come tempo che non passa mai

non come successione senza fine di secoli.

Eternità di massa infinita,

di massa senza moto.

Eternità di tempo troppo lento.

La retta si chiude su sé stessa

e il dopo coincide con il prima

[sullo sfondo il Nulla a quattro dimensioni?].

La vita si muove su ciò che non c’è

traendo partito da quello che c’è.

E il poeta? E’ un vasaio.

Lavora l’argilla per fare vasellame,

cattura nelle brocche quello che non c’è.

———————————————————-

GR

"Mi piace""Mi piace"

La mia casa

ha un doppio fondo

uno sproloquio

come antenna.

Quando ride ha un cielo azzurro

che sottende alle carezze. Ha un viso

calmo,

fragile sereno.

Quante volte ha smesso di cantare

quante volte di tuonare

quante volte

sui tacchi giravano quei cardini

e la raccolta delle frottole

sui rivoli restavano abbandonati.

Quante volte ho detto tempo?

[Per i cari Ventura e Rago.]

Grazie OMBRA.

"Mi piace""Mi piace"

La ritirata dalla Russia

La Germania esce dai Mondiali.

Ignominiosamente.

Mai così placido in Russia il Don.

Sotto i ponti del Reno

si allungano ombre giganti.

Il sole si abbassa a Berlino,

da Dresda a Stoccarda

la pastiglia dell’orgoglio si scioglie nell’oscurità.

Tomas Tranströmer in sogno parla:

“La lugubre gondola è greve”.

Cariche di sindrome di superiorità

le gondole a lutto sono semplici e nere.

Sulla Foresta Nera per tutto il tempo

sarà tutt’ombra.

GR

"Mi piace""Mi piace"

Le «cose» ci sono ostili, sono «res adversae»

Il nostro abitare spaesante il mondo è la pre-condizione affinché possa sorgere, letteralmente, l’io poetico, ossia quel «vuoto» che si forma nella schisi, tra due deiscenze poste nel tempo, tra il prima e il poi. L’io è quella istanza che oscilla, che oscilla sempre tra il prima e il poi, cioè tra due inesistenze, e lì, paradossalmente, vuole trovare il suo luogo e il suo senso. Ma è un assurdo, perché non ci può essere alcun senso in una inesistenza, anzi, tra due inesistenze: il prima e il poi. È una assurdità, un paradosso inspiegabile. È una illusione che la nostra mente ci tira continuamente, l’illusione che il senso possa trovarsi là dove c’è l’inesistenza!

Il nostro abitante spaesante la Storia è la condizione stabile della nostra abitazione del mondo. Nel mondo di oggi dove le sovranità nazionali si sono necessariamente indebolite e l’economia è diventata globale, sono venute meno quelle esigenze, quelle pratiche etiche, politiche, estetiche, spirituali che ci connotavano nelle nostre singolarità; anche il linguaggio, il nostro modo di abitare il linguaggio è necessariamente cambiato, noi avvertiamo impellente l’esigenza di confessare che non abitiamo più in modo riconoscibile il linguaggio quale nostra fondazione, ma è come se un sottile disorientamento ci guidasse tra noi e le parole.

La poesia di Anna Ventura prende luogo da questa pre-condizione: che abita stabilmente in una mancanza, in un «vuoto» di senso e di significazione. E questa situazione è, paradossalmente, il certificato di validità della sua posizione poetica, la sua certificazione di origine controllata. Perché la poesia prima di essere poesia è una posizione poetica, è un abitare stabilmente in un non luogo, in un «vuoto», un abitare spaesante. La poesia di Anna Ventura, come quella della Szymborska alla quale è stata accostata, come quella della ungherese Agota Kristof o della rumena Daniela Crasnaru proviene da questo disagio, dal dover abitare stabilmente una zona del mondo che, segretamente, ci è ostile, non ci vuole, che ci tollera a malapena e ci pone in continuazione degli ostacoli non immediatamente percepibili, che non riusciamo ad afferrare, a concettualizzare. Ecco allora quel desiderio assurdo di volere «un bambino cinese» accanto a sé, «La sua umiltà orientale», ecco quelle riflessioni sulle «cose», sulle «res», siano esse «res gestae» o «res secundae», cioè minori, trascurabili. Le «cose» ci sono ostili, sembrano obbedire ad un astuto disegno che ci promulga la condizione di inautenticità e di infelicità, sono «res adversae». E forse la nostra unica felicità possibile sta nell’essere vigili e coscienti di questa nostra condizione esperienziale, accettarla virilmente, senza sbavature o reticenze.

La poesia di Anna Ventura è piena di questi piccoli assurdi gesti, di queste piccole assurde aspirazioni che sono la spia che qualcosa non va nel nostro mondo, piccoli cammei dell’infelicità e della inautenticità cui siamo condannati, rinchiusi in una prigione le cui pareti si stringono inesorabilmente attorno al nostro piccolo e debole io.

Ma non è affatto una poesia psicologica, altrimenti sarebbe non-poesia, non c’è nulla di psicologico in questa poesia, sono anzi poesie anti psicologiche, direi metafisiche.

Il nostro abitare spaesante il linguaggio è la precondizione affinché vi sia linguaggio poetico, giacché non v’è possibilità di adire al linguaggio poetico senza questa pre-condizione soggettiva. C’è un esercizio dell’«abitare poeticamente il mondo» che è la precondizione affinché vi sia un linguaggio poetico, ma noi non sappiamo in cosa consista questo «abitare poeticamente il mondo» e non potremo mai scoprirlo se non mediante la poesia stessa. In questo «abitare spaesante» il linguaggio si ha un abbandono e un ritrovarsi, un trovarsi che è un abbandonarsi in ciò che non potrà mai essere né abbandonato né ritrovato, perché se lo trovassimo cesserebbe l’abbandono e se lo abbandonassimo lo potremmo sempre ritrovare per davvero, e non c’è maieutica che lo possa ricondurre dalle profondità in cui questa condizione è sepolta. Non c’è maieutica che ci possa garantire l’ingresso nel portale del «poetico», giacché esso non è un dato, né un darsi, ma semmai è un ritrarsi, un oscurarsi.

"Mi piace""Mi piace"

Il dono più grande è la saggezza.

La saggezza salverà il mondo, e con esso la poesia.

Anche il poeta folle, quello che a stento riesce a stare nella propria forma umana, se è poeta avrà sempre lampi di saggezza. Non parliamo qui di saggezza sacerdotale, né della (rara) saggezza dei sapienti, tanto meno della saggezza dei giudici; parliamo invece della saggezza in poesia, vale a dire della saggezza che “si fa”, della saggezza mentre accade. Viva perché trasmessa al verso e al racconto; che si potrà leggere e rileggere, e sarà come si ascoltasse.

Grazie a un mix di intelligenza e immaginazione, le poesie di Anna Ventura sanno intrattenere. Quasi non si avverte l’intendo di voler essere utili, di poter servire a qualcosa. Hanno la forma di un guanto. Piacciono.

"Mi piace""Mi piace"

Sempre grata, e lusingata, dai vostri preziosi riscontri, cari amici;la vostra stima e il vostro affetto mi sono di grande aiuto ,in giorni in cui la realtà mi sta mostrando il suo volto duro.Resistere mi è possibile grazie alla sensazione di conforto che viene da ogni condivisione onesta e intelligente,quale la vostra.Non mi sento sola,grazie a voi.

Se avrò ancora un po’ di tempo da vivere, lo passerò con voi.

"Mi piace""Mi piace"

Cara Anna, qui,sei in buona compagnia. Sempre belle le tue poesie. Spero tutti bene Per te. Un caro saluto.

"Mi piace""Mi piace"

Altre 2 voci poetiche si misurano con il paradigma dello specchio.

Lo fanno con 2 liriche brevi, dense, concentrate. Le ricevo sulla mia e-mail

e le propongo ai poeti dell’Ombra e ai suoi competentissimi lettori:

1- Filomena Rago

Immagine di una immagine

Buio e Assenza.

L’oscurità batte sul tamburo del silenzio,

l’ombra si allunga.

I colpi si affievoliscono,

il tamburo tace,

riemerge dal nulla uno specchio.

Soltanto adesso Jenny

Vede l’immagine di una immagine.

Due ali d’angelo spuntano alle sue spalle.

La città tintinna alla finestra come un serpente a sonagli.

2- Bonifacio Vincenzi

Nel paradigma dello specchio

a scavare in un grido

si trova di tutto

allora è meglio farsi sfiorare

dalla parola taciuta

cogliere nel nulla quella pace

vaga di stupore

che addormenta il suono

per non turbare l’incanto

[come lo specchio

che capta il vuoto stesso]

——————————————-

Gino Rago

"Mi piace""Mi piace"

Riparto dalle parole di Aldo Rovatti, riprese da Giorgio Linguaglossa: “Pensiero forte è quello in pensante e pensato, chi pensa e la cosa che si pensa sono solidali: si tengono in una stretta, in una corrispondenza speculare”, ciò vuol dire che “il pensiero forte” non ha più il vigore egemonico, di controllo e di ordinamento della realtà; ma non ha nemmeno l’obbligo di sottostare e di sottomettersi alla presenza degli oggetti e delle cose, come qualche volta mi sembra di cogliere da alcuni interventi sulla rivista. Anche se abbiamo superato quel tipo di arte in cui “il sapere dell’Io” equivaleva a “il sapere del Mondo”; anche se ormai è alle nostre spalle quella concezione dell’arte in cui “il Pensante” e la “cosa pensata si confondevano l’uno nell’altra e viceversa; anche se abbiamo superato quell’arte in cui le cose, o meglio, i significanti, hanno finito di predominare sul significa, è sempre, ancora in questo recinto, che ci barcameniamo. L’ambito in cui “l’enunciazione” tende a prevaricare “sull’enunciato”… presa questa strada, anche Nietzsche propende per un sentiero instabile, per un equilibrio precario, lontano dal centro dell’Io, perché non c’è più alcun centro, c’è solo l’allontanamento da sé; in noi c’è l’abisso. E fuori di noi il sorriso di Zarathustra, ambiguo, ironico, enigmatico. Noi possiamo solo perderci… e allora “forse l’unica alternativa è imparare a strisciare, imitando il serpente, perché solo aderendo alla terra, avremo una possibilità di sollevarci da essa”. Basterà sollevare un po’ la testa e due occhi? Esplorare le cose con la lingua biforcuta degli aspidi e dei cobra? Qualche numero addietro, su L’Ombra delle Parole, abbiamo letto le allusioni filosofiche della Catapano, magnificamente introdotta da Letizia Leone, in cui l’ornitologia diventava pretesto per favole filosofiche… bene! Sappiamo cosa hanno rappresentato gli uccelli nell’immaginario collettivo… una sequenza infinita di simboli, di metafore, dalla colomba di Noè a quella di Picasso, dalle Arpie greche alle aquile degli auspici etruschi e romani, allo Spirito Santo, agli angeli, a Icaro, a Leonardo… e tuttavia Nietzsche ci suggerisce di imitare il serpente… perché? Perché ormai i cieli sono vuoti, gli uccelli non possono più volare nelle direzioni di un senso, la loro destinazione è una perdita reale. Trasmigrare, emigrare, appiedare come l’albatros di Baudelaire o il gabbiano Jonathan, è annullarsi nell’indefinito, nell’aria inconsistente, nel vuoto. Vogliamo, invece, aggrapparci all’illusione di poterci ancora salvare?

In quanto uomini che con il serpente hanno iniziato a esistere, non si può far altro che riconoscersi in esso, strisciare, attorcigliarsi, spogliarsi ciclicamente, ruotare su noi stessi fino a ingoiarsi; solo il serpente primigenio, l’uroboro, può suggerirci un percorso un sentiero che è sempre di perdizione, ma tra le cose; e in quel ritrovarsi che è carne concreta, perché materia impastata nel sangue e nella polvere. Trovo alcuni versi di Linguaglossa… “sfiori la tastiera del pianoforte / per richiamarti alla materia /

sul tuo dito indice / brilla il destino caduco degli uccelli” (G. Linguaglossa, Blumenbinder, Passigli poesia, 2013, pag, 6). Anche il volo e il canto degli uccelli che ci sfiorano sotto la figura della metafora, sono destinati a cadere nel vuoto! Perché all’origine di tutto ciò c’è un travisamento: l’uomo crede che bisogna eliminare ogni peso e ogni resistenza per poter volare più liberamente; in altre parole accade a noi quello che è accaduto alla colomba di kantiana memoria: “La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria” ( I. Kant, La Critica della Ragion pura. Laterza, Ba. 2000, pag. 38). Un serpente, invece, sarà sempre impigliato tra i rovi, sui rami, fra le crepe delle rocce e non potrà mai immaginare di poter fare a meno del suolo, del sottobosco, delle radici e perfino delle acque. Ferdinando Bandini (1931-2013) in Lapidi per gli uccelli era ben consapevole che un discorso “su un mondo naturale” non poteva produrre altro che “un lapidario trattato poetico sull’estinzione della specie alata, che senza difficoltà, può diventare metafora dell’estinzione dell’uomo non robottizzato in un universo avvelenato…” (F. Bandini, Lapidi per gli uccelli, Almanacco dello Specchio, Mondadori, Mi, 1973, Marco Forti, Introduzione, Pag. 244-45).

“… ingenuo uccellatore tendo reti / per catturare fantasmi, / mettendo tra parentesi altra storia / con altre morti…” afferma Bandini. Anche noi, tutti! Anche l’ Anna Ventura di questi versi inediti! E se avessimo tentato, invece, di uccellare serpenti? O almeno serpenti alati o draghi, perché esistono anche quelli, o no?

"Mi piace""Mi piace"

Trovo questo excursus nell’Ombra di Giuseppe Gallo assolutamente rilevante. Un invito per la poesia a guardare la leggerezza delle cose, un esprimersi attraverso la loro utilità e non sorvolare dall’alto o strisciando troppo basso, perché ognuna è importante a modo suo, mettersi un po’ alla pari. Mantenere una caratteristica nella poesia, propria all’autore è di rilievo come l’unicità che non ha prezzo per un lavoro a mano firmato. Ora finirò alcuni libri di scrivere prima di tornare a commentare l’Ombra. Ringrazio per ospitalità. Vi leggerò per newsletter.

"Mi piace""Mi piace"

caro Giuseppe Gallo,

Il Novecento è stato definito da Hobsbawm «il secolo breve», Secolo breve ma intenso quanto altri mai. due guerre mondiali, una guerra fredda, e adesso, nel nuovo secolo, una lunghissima crisi, la stagnazione, una guerra tiepida, una guerra dei dazi, un contro movimento reazionario, i sovranismi, i particolarismi in auge oggi. Penso che oggi ci sia bisogno di un pensiero critico, non di un pensiero forte, anzi, il pensiero critico deve partire dalla mancanza dei fondamenti forti.

Ho letto stamattina una intervista ad un operatore culturale che va di moda qui da noi il quale ha detto che la critica letteraria ha valore solo come fatto «sociologico». Il piccolo cialtrone reazionario è venuto allo scoperto, ha inteso screditare il pensiero critico. È questo il clinamen che dobbiamo contrastare, dobbiamo rimettere in piedi il pensiero, in tal senso abbiamo pubblicato oggi una grande poetessa e scrittrice, Agota Kristof, una delle menti più acute del tardo novecento… penso che dobbiamo ripartire da queste altissime temperature, dalla valorizzazione di poetesse come Anna Ventura, prendere posizione.

La decostruzione della tradizione occidentale che il Novecento ha compiuto è e sarà foriera di sviluppi nel segno dirompente di Nietzsche ma anche di una ripresa del pensiero di Marx… l’ombra del XX secolo si allunga nel nuovo millennio nella riflessione di autori come Sloterdijk e qui da noi Massimo Donà, Vitiello, Andrea Emo… la «morte di Dio» ha portato con sé la destabilizzazione e la de-fondamentalizzazione del «soggetto», la «nascita» dell’inconscio ci ha fatto scoprire nuove strade, nuove possibilità anche per l’arte e la poesia, la strada intrapresa dalla rivista non può che essere questa: inoltrarsi nelle contraddizioni del nostro tempo per poterle rappresentare artisticamente…

"Mi piace""Mi piace"

L’ha ribloggato su RIDONDANZEe ha commentato:

Tutta l’erba del mondo

Disperdere la nuvolaglia

addensata per anni sul mio capo

da pazienti artefici del grigio

è impresa

da non tentare nemmeno.

Però per me

una foglia verde

coi mobili orli trinati

è ancora

tutta l’erba del mondo.

La natura è la mosca

che a piccoli passi percorre

ostinata la costa del quaderno,

poi al margine si volta

e torna indietro,

la passeggiata è finita.

"Mi piace""Mi piace"